CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

これからネットワークエンジニアを目指そうと考えている人や、ネットワークエンジニアに興味を持っている人の中には、ネットワークエンジニアの仕事内容について知りたいと思う人もいるのではないでしょうか?

この記事では、未経験者の人でもネットワークエンジニアの仕事内容についてイメージがつかめるように、ネットワークが構築されて運用されるまでの具体的な業務内容から、ネットワークエンジニアのやりがいや仕事の大変さ、さらにはネットワークエンジニアのキャリアパスまで紹介します。

目次

開く

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これまでの営業経験やキャリアコンサルタントの国家資格を活かし、効果的なコミュニケーションと問題解決力を培い、個々のキャリアの成長支援に情熱を注いでいます。「初志貫徹」をモットーに、自分らしく輝くキャリアパスを見つけるお手伝いをします。常に相手の立場に立ち、親身なサポートを提供できるよう努めています。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

企業の特性や受講生の要望を汲み取り、企業にとっても受講生にとっても良いマッチングができるよう就職活動をサポートしています。「誠実」をモットーに受講生が安心して就活に専念できるよう尽力しています!前職の精神科で培った「傾聴力」を活かし何でも相談できる存在になれるよう日々求職者に寄り添っています!

完全無料で最短1か月で資格をとれる!

将来性の高いネットワークエンジニアになろう

「IT業界に転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずはネットワークエンジニアをめざしてみてください。ITサービスとは切っては切れないネットワークを支えるネットワークエンジニアは、今後も需要は増えていく魅力的な職種です。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。ネットワークエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

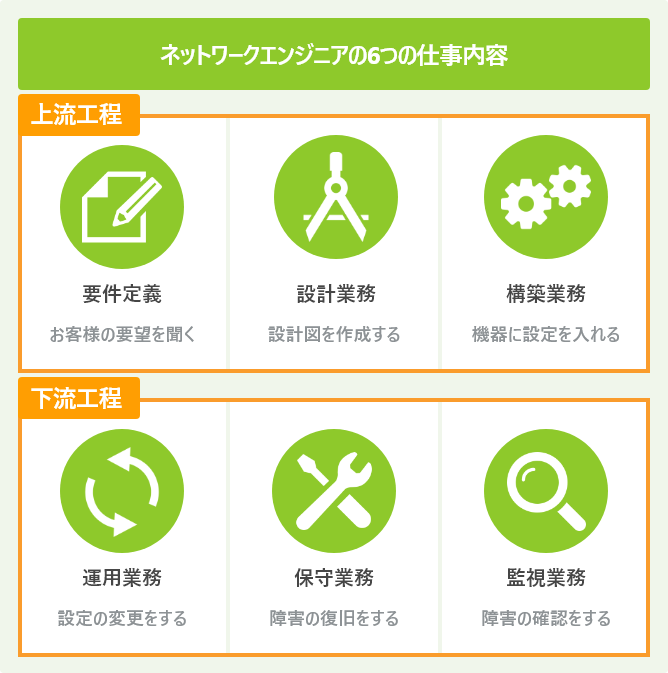

ネットワークが業務で使われるまでには「要件定義」「設計」「構築」「運用」「保守」「監視」の6つのフェーズがあります。

ネットワークは「要件定義」「設計」「構築」のフェーズを経て作られ、「運用」のフェーズで動かします。ネットワークは動いて終わりではないので、障害が起これば「保守」をして、常に異常がないか「監視」しています。

ここでは、各フェーズでネットワークエンジニアが具体的にどんな仕事をするのか紹介します。

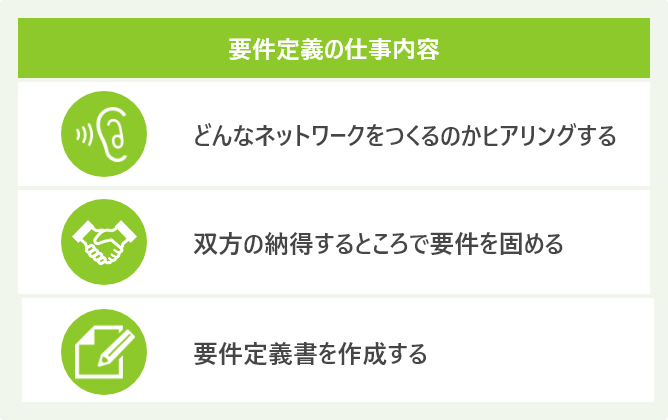

最初はどんなネットワークにしたいか顧客からヒアリングすることから始まります。このフェーズでの最終目標は要件定義書を作って顧客と合意することです。

「顧客が業務をするためにどんなネットワーク機器を何台用意したらいいか?」「予算はどれくらいか?」「いつまでに必要か?」など要件をまとめていきます。要件をもとに機器選定や工数費用の見積もりを作って、スケジュールなども決めていきます。

予算やスケジュールの見積もりのミスはプロジェクト全体に大きく影響するため、要件定義は全フェーズの中で最も重要です。また、要件定義書の作成には顧客の要件だけでなく、作業する側のリソースやスケジュール予算なども考慮して、双方の納得行く内容で要件定義を進めていかなければなりません。

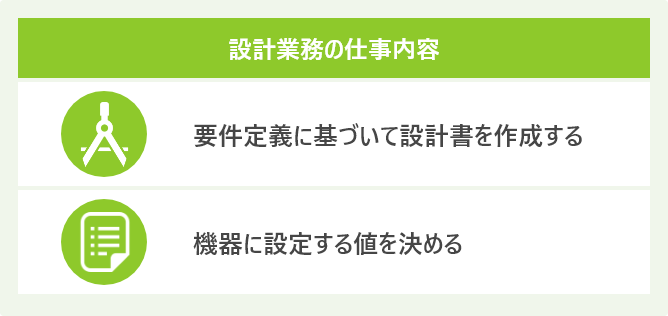

設計は、要件定義で決まったことを実現するために設定する値を決める作業で、「基本設計」と「詳細設計」の2つに分かれます。

「基本設計」では、IPアドレスの設計から、ルーティング設計、障害設計、拡張設計など安定してネットワークを使うために、どのような構成や動きにするのかを決めます。

たとえば、「どのIPアドレスをどこにどれだけ割り当てるか?」「障害が起こったらどのような経路変更にするのか?」などネットワークの基本的な骨組みを作ります。

「詳細設計」では、基本設計で決めたことを実現するために、ネットワーク機器に設定する値を決めていきます。ネットワーク全体の構成や、どの機器にどのIPアドレスを割り当てるかを決めて、どことどこを通信させるかを決めます。そして、「障害時には正常な経路に切り替わるか?」など、どのような動きになるかも実機を使って検証します。

また、「新しい機器は電源投入後に正常に機器が起動できるか?」「起動後に異常なログがないか?」など機器単体で正常に機能しているか試験します。「ラックに設置する場合は、どこに設置したら綺麗な配線になるか?」「電源はどこに接続したら定格消費電力内に収まるか?」なども詳細設計で決めます。

設計では設定値を決める以外にも、基本設計書、詳細設計書、ネットワークを作るための手順書や試験表といった資料作成もかなり多くなります。

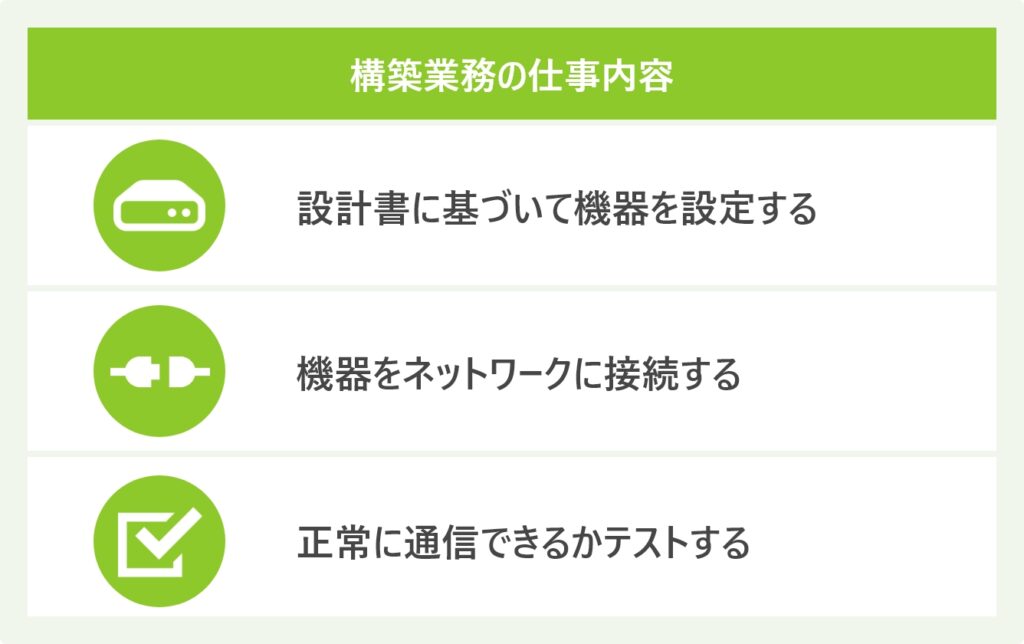

実際に動かす機器に設定を入れてケーブルを接続します。接続後は「ネットワークに障害がない場合の通信確認」と「ネットワークに障害が発生した場合の通信確認」の2つの試験がおこなわれます。

また、この時点でネットワークにはPCやサーバーが接続され、正常に通信できない場合はネットワークエンジニアに連絡が入ります。ネットワークの構築作業は、ネットワークを使う各部署の人達とスケジュールを調整して、限られた時間内で作業を完了するように作業時間が組まれています。正常に通信できない場合は、作業時間内で迅速な復旧作業が求められます。

ネットワークは基本的に止まらないように作られます。「ネットワークに障害が発生した場合の通信確認」では「正常に新しい経路で通信できるか?」「切り替わった瞬間の通信影響は設計通りになっているか?」など障害耐性が非常に重要になってきます。

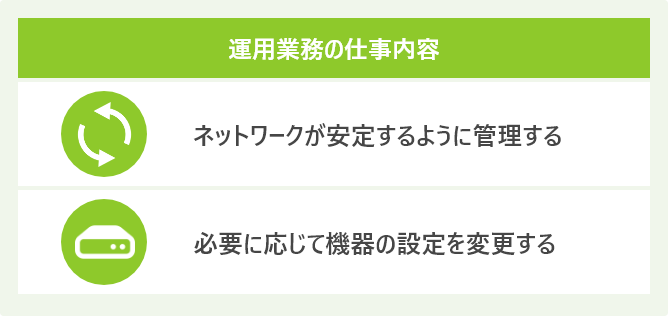

構築が正常に完了すると、ネットワークは顧客に引き渡され、顧客の業務に合わせて運用していきます。

たとえば、業務でサーバーが追加されたため、新しく通信できるように設定を変更したり、逆にサーバーやPCなど接続される機器がなくなったため、不要な設定を削除したりと、運用では日々の業務に合わせて設定を変更していきます。

また、規模の大きな設定変更になると、再び「要件定義」や「設計」から始まることもあります。

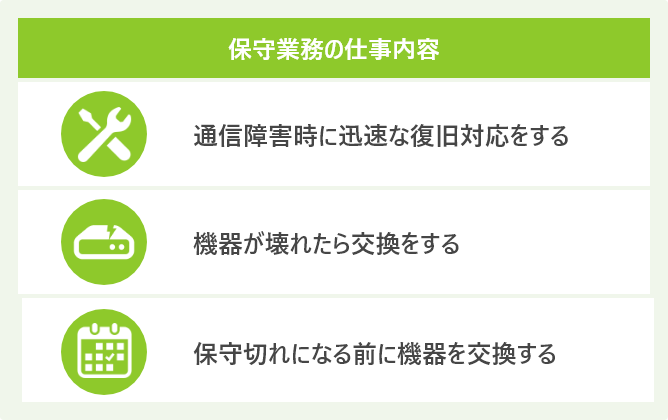

ネットワークの保守は「障害時の復旧作業」と「メーカーの保守期間が切れた機器の交換作業」の2つに分かれます。

ネットワークは基本的に停止しないように作られているため、通信がまったくできなくなるような「障害時のネットワークの復旧作業」は迅速な対応が求められます。機器が故障してしまった場合は、保守業者へ連絡をしてできるだけ早く正常な機器に交換しなければなりません。

ネットワークの完全停止は業務の停止を意味するため、企業にとっては大きな機会損失になります。夜間であってもすぐに対応が必要です。

また、「メーカーの保守期間が切れた機器の交換作業」も保守の一部です。製品には販売されてからメーカーが部品を保持してメンテナンスするための最終保守日というものが定められています。最終保守日をEOL(End-of-Life)といいます。

最終保守日を過ぎて運用していると、障害が起こったときに同じ製品で機器を交換できなくなってしまうため、最終保守日になる前に新しく保守期間内の機器に交換する必要があります。

大きなグレードアップや仕様変更がある機器への置き換え作業は、場合によっては再び「設計」や「構築」から始まることもあります。

参考サイト:CISCO製品 – EoS,EoE,EoLなどの用語説明

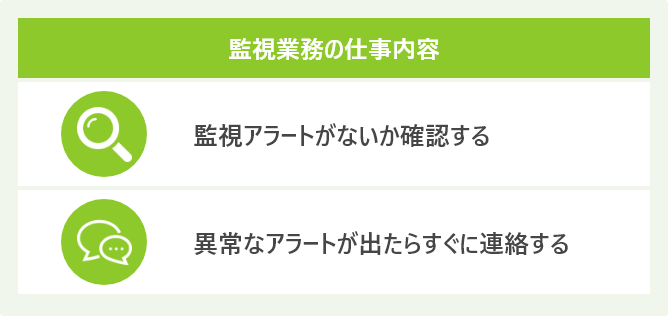

ネットワークは異常がないか24時間365日監視されています。大規模なネットワークになるとNOC(ネットワーク・オペレーション・センター)にエンジニアが24時間のシフト制で常駐して、NMS(Network Management System)と呼ばれるシステムで正常にネットワークが動いているか機器のアラートをモニターで監視しています。

そのほかにも機器からのアラートをメールで受け取って監視するという方法もあります。監視と保守は常にセットです。重大な監視アラートを受け取ると、深夜に寝ているときでもネットワークエンジニアに電話が入って保守作業が必要になることもあります。

最短1か月で将来性の高いネットワークエンジニアになろう

「未経験からネットワークエンジニアになりたい」と思っている人は、資格の取得がおすすめ。なぜなら、資格があるとスキルの証明になり、就職への近道になるからです。

ネットビジョンアカデミーは完全無料で受講ができて、ネットワークエンジニアの就職に役立つCCNAの資格取得率は99%。就職率も98%となっており短期間で優良企業へのエンジニア転職の実現が可能です。

将来性の高いネットワークエンジニアに興味がある人は、無料カウンセリングで詳しく話を聞いてみましょう。

ネットワークの仕事は大きく分けて「ネットワークを構築する仕事」と「ネットワークを維持する仕事」、ネットワークの構築や運用などをサポートするための「ネットワークの構築や維持を支援する仕事」の3つがあります。

ここでは、ネットワークに対してネットワークエンジニアの具体的な仕事の例をいくつか紹介します。ネットワークエンジニアを目指している人は、どんな仕事をするかイメージをつかんでください。

ネットワークのフェーズでは「要件定義」「設計」「構築」に相当して、ルーター、スイッチ、FW(ファイア・ウォール)、LB(ロード・バランサー)などを使ってネットワークを構築します。

ネットワークを構築する仕事は、規模の小さなものから大きなものまでさまざまです。規模が大きくなればネットワーク機器の種類も台数も増え、ネットワークの高度な知識と実装スキルが必要になります。

規模が小さなものでは、保守最終日であるEOL(End-of-Life)までに新しい機器に置き換える「リプレイス作業」があり、大規模なものになると企業が使っていたシステムをクラウドや別のデータセンターに引っ越す「ネットワークの移設」などがあります。

その他、高度な設計が必要になるトラフィックの負荷分散や、アプリケーションの通信制御をするセキュリティの設計などがあります。ここではネットワークの構築をする仕事には、どんなものがあるか具体的に紹介します。

保守最終日であるEOL(End-of-Life)までに新しい機器に置き換える作業です。具体的には、元々動いていた機器と同じ設定を新しい機器に入れて置き換えます。

ただ、新しい機器になると、古い機種では入っていた設定が入らなかったり、機器の仕様が変更されて以前使えていた機能が使えなくなったりすることもあるので、機器の仕様変更の調査、新しい機器に同じ設定を入れた場合に以前の機種と同じ動作をするかの検証も必要になります。

大幅な設定変更がない分、ネットワークの構築の中でも比較的軽い作業といえます。

新しくオフィスビルや病院が建つ場合は、必ずLANケーブルや光ケーブルの敷設作業があり、ネットワーク構築作業が発生します。ケーブル敷設の後は無線環境、インターネット環境を各フロアごとに設計と構築します。

オフィスビルなど各フロアを企業が借りる場合は、社内LANは各企業が管理するため、どこにケーブルを敷設するかという物理的な経路の設計がメインになります。

また、建物内のネットワークのケーブル敷設は、決まったところに敷設しないと建業法に反するので、各工事業者とのコミュニケーションがかなり重要です。

企業が新しく支社を作って本社と接続したり、サーバーを増やしてシステムを大きくしたり、システムが新しく追加される場合はネットワークの増設作業があります。

増設の場合は動いているネットワークに新しいネットワークが接続されるため、元々動いているネットワークの拡張設計を理解する必要があります。たとえば、「IPアドレスはどんな順番で増やすのか?」「新しく通信させる場合の通信経路はどうするのか?」などネットワークを増設するための決まりを理解して設計しなければなりません。

そのほか、本社と支社の接続にはIPSecなどのVPNの設定が必須です。近年ではリモートワークの増加により、本社と自宅をSSL-VPNで接続するためのネットワークを構築する業務もあります。SSL-VPNを構築する場合はPCにインストールした専用のVPNソフトとFWを連携する必要があります。

システムの引っ越しには必ずネットワークの設計が発生します。たとえば、同じ建物内でオフィスのフロアが移動する場合や、企業のシステムがあるデータセンター設備の移設作業などがあります。

同じ建物内でのオフィスの移動は簡単なセグメントの移動で済みますが、企業が使っているデータセンター設備の移設作業となると、機器の台数も種類も増えてネットワークの設計も複雑になり、ルーター、スイッチ、FW(ファイア・ウォール)、LB(ロード・バランサー)などほぼ一通りのネットワーク機器を扱うことになります。

企業の場合だとシステムを止めることが許されない場合が多いため、移設先にもともと動いているネットワークと同じネットワークを新しく作ってから既存のシステムを切り替えたり、もともと動いているサーバーやネットワークのバックアップだけを移設先に移動して、一時的にバックアップに切り替えてから後で本番のシステムを移設して本番の機器に切り替えたりします。

通信量が多いネットワークではLB(ロード・バランサー)を使ったネットワークの負荷分散の設計という業務があります。

スマホのゲーム、動画を配信するサイト、SNSなどのように不特定多数の人がアクセスできる環境では、通信量の高さからサーバーに負荷がかかってアクセスできなくなるような状態は避けなければなりません。そのため、安定した通信を維持しながらサーバーへの負荷をいかに軽減するかがポイントになります。

具体的には、同じサーバーを複数台作っておいてアクセスがあった場合にLBを使って、どのような条件でどのサーバーにどれだけアクセスさせるかという設計をします。設計のためには、HTTP/HTTPSの通信の知識が必須になります。

また、LBはネットワークのアクセスをコントロールするための要になる機器なので、複数台用意しておく冗長構成は必須です。

安定して動くネットワークを作るためには、セキュリティの設計が負荷分散の設計と並んで重要です。

ネットワークのセキュリティを確保するためには、IPアドレスやポート番号によるアクセス制限に加えて、アプリケーションの通信のチェックも必要になります。セキュリティのためには、アプリケーションの通信をいかに必要最低限にするかがポイントです。

アプリケーションの通信をチェックできるネットワーク機器に「WAF」「IDS」「IPS」などがありますが、近年では「UTM」と呼ばれる、IPアドレスからアプリケーションの通信までチェックができるFWを使うのが普通です。

アプリケーション通信の種類はたくさんあるため、実装する場合は業務で使う通信を一定期間キャプチャして通信の種類を洗い出したり、管理しながらアプリケーションの通信を制限していくなどして業務で必要な通信を絞っていきます。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ネットワークを構築する仕事は、一言で言えば「新規にネットワーク機器の設定作業をおこなう仕事」といえます。

それぞれの難易度については、機器のリプレイス作業は古い機器の設定ファイルを新しい機器へ移し替える作業であるためネットワーク構築の仕事の中では比較的単純な作業です。

新設ネットワークの構築やネットワークの増設などは、設定する機器の台数が増えて大規模になると設計する要素が増えて難易度が上がります。さらに、ルーターやスイッチだけでなくLBやFWを使った構築になると、通信量やWebアプリケーションの通信内容を考慮した設計が必要になりさらに難易度も上がります。

ネットワークのフェーズでは「運用」「保守」「監視」に相当します。ネットワークは作ったら必ず運用して安定した状態を維持していかないといけません。

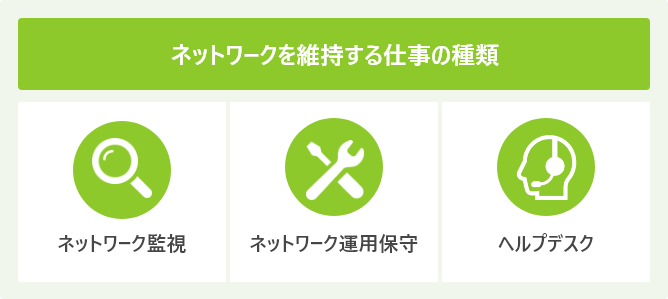

ネットワークを維持する仕事には主に「ネットワークの監視」、「ネットワークの運用保守」「ヘルプデスク」の3つがあります。ただ、規模が大きなものになるとネットワークの監視から運用・保守やヘルプデスクまでを一括でおこなう現場もあります。

ネットワークはいつ、どのような障害になるかわかりません。ネットワークを業務で使っている人はネットワークは動いているのが当然と思って使っているため、障害が発生したら、早期復旧が求められます。ネットワークを維持する仕事は構築する仕事と違って、場合によっては俊敏な動作が求められるという特徴もあります。

ここではネットワークを維持する仕事には具体的にどんなものがあるのか紹介します。

NOC(ネットワーク・オペレーション・センター)に24時間のシフト制で常駐して、システムのアラートを監視する業務です。システムの監視アラートは重大度に応じてレベルが分けられています。

監視業務は監視アラートのレベルの応じてメール、チャット、電話などで周知をするのが主な仕事です。ネットワークが使えなくなるような重大な監視アラートを検知した場合は、迅速な対応が求められ、保守への連絡、顧客への連絡など多数の部署への連絡が必要になります。

またネットワークの監視業務は一番最初に障害かどうかの判断をすることから、「一次切り分け」と呼ばれることもあります。

ネットワークの知識以外にも、メール、チャット、電話などコミュニケーション能力は必要になるでしょう。

ネットワークの運用は、業務の内容に応じて設定変更していくのが主な仕事です。たとえば、サーバーを追加して通信できるようにネットワーク機器の設定を変更したり、サーバーを撤去してネットワーク機器から不要な設定を削除したりします。そのほかにも、監視業務と同じく運用では監視アラートのチェックもおこないます。

監視業務と違って、運用はネットワークを業務で使っている時間に合わせて業務をするため、ネットワークが止まるような突発的な障害がない限りは通常の9時から18時という勤務体系がほとんどです。

ネットワークを業務で使っている顧客の要件に合わせて設定を変更するため、サーバーなどを含めてシステム全体がどんな動きをしているのかを理解しておく必要もあります。

保守業務では監視業務と同じく、ネットワークが使えなくなった場合は各部署への連絡をして、機器にログインして原因調査して復旧します。監視はアラートのチェックや連絡がメインですが、運用になると障害復旧のために機器にログインして実際に手を動かして障害原因を調査する作業があります。

ユーザーからの障害対応依頼の一次受付窓口です。障害の連絡が入ると担当のエンジニアへ連絡をするのが主な業務です。ユーザーにとっては障害対応を依頼する場合の最初の外部連絡先になります。

そのほかにも、夜間にネットワークの運用チームの代わりに一時的な受付だけをするヘルプデスクや、社内SEという形でネットワークだけでなくPC周り周辺の障害対応するヘルプデスクもあります。社内SEの場合はネットワーク以外にもPC環境の知識も必要になります。

製品を販売している企業の場合は、製品のサポート窓口とヘルプデスクが兼任で障害対応の受付をする場合がほとんどです。機器故障の障害対応では、保守業者の手配をして各種調整します。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ネットワークを維持する仕事は、ルーティン業務でマニュアル化されている場合がほとんどのため、未経験者でも就きやすいです。

監視業務であればどんなアラートが発生すれば何をするかということが決められており、 運用業務では、ネットワークを利用するユーザーの業務変更に応じて、設計が必要ない範囲でネットワーク機器に簡単な設定をおこないます。 専門知識がそれほどない場合でも容易に対応できるものばかりですね。

もしCCNAなどを取得しているなど、ネットワークの基本的な知識があれば、現場で準備されている業務マニュアルに書かれている技術的な内容を理解しやすいため、業務の習得も早くなりますよ。

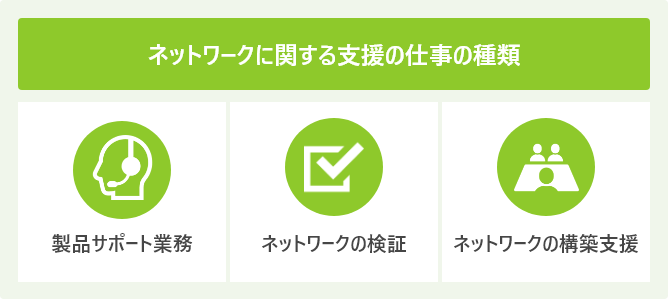

ネットワークを構築したり維持したりする仕事を裏でささえるネットワークの仕事も存在します。主な業務には「製品の技術サポート」、「ネットワークの検証」「ネットワークの構築支援」などがあります。

「製品の技術サポート」はネットワークの知識だけでなく製品に対する深い知識も必要になり、「ネットワークの検証」や「ネットワークの構築支援」は、大規模プロジェクトで設計や構築を行なっていくために必要とされ、高度なネットワークの知識が必要です。

また、支援業務はネットワークの設計から運用まで各種問題を解決するのが主な業務です。設計から運用・保守まで一通り熟知した高度なネットワークスキルが必要になります。場合によっては、ネットワーク+αのスキルも必要になるということを理解しておきましょう。

ここではネットワークの構築や維持を支援する仕事にどんなものがあるのか具体的に紹介します。

製品を購入したユーザーから、製品に関する技術的な問い合わせに回答をするのが主な業務です。たとえば、設定したが正しく動かないとか、ある機能がうまく動かないなど、製品に関する質問に対して調査して回答をします。

場合によっては、製品のソフトウェア上の不具合確認のために検証もおこないます。検証をする場合は問題が起こっている環境を再現するために、ネットワーク以外にもサーバー構築を含めてアプリケーションの通信環境を構築する能力も必要になります。

そのほかにも、製品が故障した場合に交換するための障害対応もおこないます。たくさんの顧客を抱えていると、問い合わせもたくさんあるため、問題調査と障害対応で多忙になることも多々あります。

ネットワークの設計や構築で大規模なプロジェクトになると、専門の検証チームが存在することもあります。その場合は実際に構築する環境と同じネットワークを構築するところから始まって、各設計の要件が満たせるか動作検証を何度も繰り返します。

同じ環境を準備するので、検証のために設定する機器の数も種類もかなり膨大になります。検証結果は顧客への成果物として納品して、実際の作業承認のためにも使われます。

検証業務では設計したエンジニアの指示通りに動くだけでなく、設計の過程で生じる問題をいかに解決するか積極的に取り組む姿勢が必要になります。

ネットワークの構築支援には、プロジェクトリーダーから指示を受けて決められた範囲で業務を手伝うものから、プロジェクトマネージャーの補佐をするPMOまでさまざまな業務があります。その他、ネットワークを構築するために、顧客の会社にエンジニアを常駐させて構築を支援する業務もあります。

顧客の会社にエンジニアが常駐することで、構築で何かあった場合は常駐するエンジニアと話せばよく、ネットワークを作る側の会社にとっては常駐したエンジニアから顧客の情報を得られるという両方のメリットがあります。

常駐したエンジニアは顧客とネットワークを作る会社の橋渡しになるため、プロジェクト全体の設計や要件を理解して、プロジェクトを円滑にすすめるために技術スキル以外にもマネジメントスキルやコミュニケーション能力も必要になります。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ネットワークの構築や維持を支援する仕事は、 ネットワークの知識だけでなくIT技術全般の知識が必要になるため、ある程度の経験やネットワーク以外の知識や実装スキルが必要になります。

製品のサポート業務をおこなう場合は、製品の深い知識に加えて、その製品が使われる環境を理解しないと技術的なサポートができません。そのため、ネットワーク以外の技術知識が必要になってきます。

その他、検証をおこなう場合は単にネットワークを作るだけでなく、どんな通信環境を作らないといけないのか理解する必要があり、サーバーやWebアプリケーションの知識や実装スキルも必要になります。ネットワークエンジニアとして知識や場数を踏んでから就く仕事だと考えておきましょう。

最短1か月で将来性の高いネットワークエンジニアになろう

「未経験からネットワークエンジニアになりたい」と思っている人は、資格の取得がおすすめ。なぜなら、資格があるとスキルの証明になり、就職への近道になるからです。

ネットビジョンアカデミーは完全無料で受講ができて、ネットワークエンジニアの就職に役立つCCNAの資格取得率は99%。就職率も98%となっており短期間で優良企業へのエンジニア転職の実現が可能です。

将来性の高いネットワークエンジニアに興味がある人は、無料カウンセリングで詳しく話を聞いてみましょう。

同じネットワークエンジニアでも、会社の業務内容が変われば仕事内容が異なります。ネットワークエンジニアを雇用している会社の種類には「ネットワーク機器を販売するメーカーやベンダー」 「ネットワークを構築したり運用や保守をするSIerやSES」「ネットワークを使って事業を展開するエンドユーザー」の3つに分けられます。

ルーターやスイッチなどのネットワーク機器を販売する会社のネットワークエンジニアもいれば、ネットワーク機器を使って顧客のシステムを作るネットワークエンジニアまでさまざまです。

また、仕事を受注する側と発注する側でもネットワークエンジニアの仕事内容は大きく変わります。ここでは、それぞれの会社の業務内容別にネットワークエンジニアはどんな仕事をするのか紹介します。

メーカーやベンダーのネットワークエンジニアは、 製品を導入した企業の運用エンジニアからの、製品の技術的な問い合わせに対する回答や、製品の仕様に関する検証が主な業務です。

またエンジニアからの問い合せに対する回答をするため、メーカーやベンダーのネットワークエンジニアはネットワーク以外の知識や技術も必要になります。製品の仕様に関する検証をする場合はアプリケーションが通信できる環境まで準備するため、開発のスキルも必要になります。

そのほか、扱う製品が外国製であれば英語の文書を理解しなければならず、製品にバグが見つかった場合は外国の本社へ問い合わせが必要になり必然的に英語の能力も必要となります。

SIerやSESのネットワークエンジニアはネットワークの設計や構築から運用保守まで、ネットワーク全般の仕事をします。もちろん会社によっては設計や構築だけをする会社から運用だけをする会社までさまざまです。

SIerは顧客と請負契約を結んでネットワークを構築して最終成果物を納品します。そして、SESはSIerとSES契約を結んで、SIerから委任されたプロジェクトの一部に対してエンジニアを派遣してネットワークを構築します。

SES企業はネットワークの運用や保守をする会社へもエンジニアを派遣し、未経験者からベテランの人までいろんな種類のネットワークの業務を幅広く扱っているのが特徴です。

SESについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事

エンジニアの働き方の一つSESとは?|初心者にもわかりやすく徹底解説!

ITエンジニアの中には「SESとはどんな仕組みなのか?」または、「またはブラックな働き方をしているのではないか?」などいろいろと疑...

記事を読む

SESや派遣でエンジニアとして働くのは、良い面もあれば悪い面ももちろんあります。それぞれをきちんと確認しておきましょう。

関連記事

ネットワークエンジニアの派遣契約やSESのメリットとデメリット

ネットワークエンジニアの雇用形態はさまざまですが、その中でも「派遣」という働き方についてよくわからないという方や、不安定な働き方で...

記事を読む

また、未経験者からネットワークエンジニアを目指そうと考えている人はCCNAを取得して、SES 企業が扱っている未経験者向けのネットワーク業務から始めて、将来はSIerやメーカーのネットワークエンジニアを目指すというのも良いでしょう。

CCNAの難易度や勉強方法については以下の記事で解説しています。

関連記事

CCNAとは? 基本情報から難易度・受かる勉強方法まで徹底解説

「CCNAってネットワーク未経験でも合格できるの?」「CCNAを取得するにはどうすれば良いの?」などという疑問を抱いている人も多い...

記事を読む

ネットワークを構築する側のネットワークエンジニアもいれば、ネットワークを構築してもらう顧客側にもネットワークエンジニアがいます。

顧客側のネットワークエンジニアは、ネットワークの構築期間中はSIerの構築スケジュールの管理や、システム導入のための社内と社外の各種マネジメントが主な業務です。

また納品物としてネットワークの品質チェックもおこないます。そして構築終了後は、ネットワークの運用保守をおこない、会社の業務によってはネットワークを使ってサービスを展開します。

システムを作るSIerが設計や構築で多忙であるのに対して、システムを受け入れる顧客側は新しいシステムに切り替えるために社内の各部署との調整業務で多忙になります。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

ネットワークエンジニアと一言でいっても会社の業種や契約上のポジションによってどんな業務をおこなうのか異なるため、当然同じネットワークエンジニアでも各々の仕事内容は異なります。

仕事を発注する側の会社のネットワークエンジニアであれば、スケジュール調整から納入されるシステムの品質チェックがメインになり、発注を請けた会社のネットワークエンジニアであれば、設計や構築がメインになります。

このように業種や契約上のポジションが変われば業務も変わります。またということは従事する業務によってこれからその会社で描けるキャリアも変わってくるはずです。

したがって、ネットワークエンジニアになろうとしている人は自分の目指すネットワークエンジニア像を実現するために、どんな業種の会社で・どんな形でネットワーク技術を使っているかを理解しておくことが重要です。

ネットワークの構築業務では実機の設定だけでなく、たくさんの資料を作らなければなりません。作成した資料は構築したシステムと同じく顧客への納品物になります。

納品された資料をもとに「顧客はどんなネットワーク構成になっているのか?」「どんな設定値になっているのか?」などシステムについて理解して、ネットワークの運用を行い維持管理していかなければなりません。

ここでは、ネットワーク構築で作成する資料についてどのようなものがあるか紹介します。

「要件定義書」とは、ネットワークが作られる経緯から目的を達成するために必要な要件が記載された資料で、プロジェクトをスタートさせるために最初に絶対になくてはならないものです。

要件定義書にはどのようなシステムが納品されるか記載されているため、システムの構築に多額のお金を投じる顧客にとっては、会社の経営層への承認を得るための大事な資料にもなります。

この時点で曖昧な部分や不確定な部分を残してしまうと後々大きな問題になってしまうので、双方が納得いく形で明確に文書化しておかなければなりません。

設計書には「基本設計書」と「詳細設計書」の2つあります。

「基本設計書」には、ネットワークを構築するにあたってどのような方向性で作られるか記載されています。たとえば障害設計では、ネットワークに障害が発生した場合にどのような動作や経路になるかが記載されており、拡張設計では将来システムを大きくしていく場合に、どのようにIPアドレスを増やしてネットワークを拡張していくのかが記載されています。

「詳細設計書」には「基本設計書」で記載された内容を実現するために実機に設定する値が記載されます。たとえば、機器のホスト名やインターフェースのIPアドレスなどです。詳細設計書は機器に設定するパラメータが記載されていることから「パラメータシート」とも呼ばれます。

運用業務では実機に設定変更するたびに、機器の設定を管理する資料として詳細設計書が使われます。

「ネットワーク構成図」は他のエンジニアは作成しないネットワークエンジニア特有の資料です。

ネットワーク構成図には、どのインターフェースとどのインターフェースが接続されているかを記載した「物理構成図」と、機器に設定されているIPアドレスがどのネットワークアドレスに属しているかを記載した「論理構成図」の2つがあります。

「ラック図」には機器がどこに設置されているかが記載されています。ネットワーク構成図やラック図は保守作業では非常に大事な資料になります。たとえば、障害対応で機器を交換する場合は、どこのラックに機器が設置されているか確認したり、機器を交換する際に新しい機器に接続を替える場合など、どの機器同士が接続されているかの確認資料として使われます。

「構築手順書」は現地でネットワーク機器を接続して構築する際には必ず必要になります。「どのようなコマンドを投入して、どのようなことを確認してネットワークの正常性を担保するのか?」といった設定内容とと確認ポイントが記載されています。

疎通試験をする場合も、どのようなコマンドを実行して、どのように確認するかなど、コマンドと確認ポイントの手順の流れが記載されています。

構築手順書は、場合によっては顧客が承認をするための確認資料になることもあります。作業する側にとっては作業ミスが起こらないための確認の資料としての役割があり、顧客にとっては本当に作業を実施させて大丈夫かという作業の承認をするための確認資料としての役割も持ちます。

ネットワークの運用・監視業務をしていくためには、ネットワークの知識や技術以外にも必要なスキルがあります。運用業務は設計や構築のプロジェクトとは違って、ネットワークが存在する間はずっと続いていくライン業務のようなものです。

そして、業務ではオペレーションをいかに効率よくこなしていくかが問われます。ここでは、ネットワークの運用・監視業務を始める方にとっての準備をしておくといいスキルや心構えについて紹介します。

ネットワークの運用で触る機器は、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器だけではありません。ネットワークがあればそこには当然サーバーも存在します。

運用業務でかかわるサーバーは、LinuxサーバーかWindowsサーバーのどちらかです。Windowsサーバーの場合はGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)操作ですが、LinuxサーバーはCUI(キャラクター・ユーザー・インターフェース)です。

Linuxサーバーを運用業務で使う場合は、Linuxのコマンド操作が必須です。Linuxを触ったことがない人は、まずはLPIC Level-1の合格を目指してLinuxの操作に慣れることを目標にしましょう。

Linuxについては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

Linux(リナックス)って何|意味や用途を完全解説

Linux(リナックス)は、WindowsOS、MacOSと同様にコンピュータ上でワードやエクセルなどの何かのアプリケーションを動...

記事を読む

運用では「ターミナルソフト」や「VPNソフト」を使って機器にログインしたり、障害時には「パケットキャプチャ」でログを解析したり、連絡にはメールやチャットツールなどさまざまなツールを使って業務をします。

未経験者からスタートした人の中には、業務で初めて触るツールがたくさんあって、焦りやプレッシャーを感じる人もいるでしょう。

運用業務ではシステムが安定して動いていれば、業務に空き時間ができます。空き時間をうまく使って業務で使うツールのオペレーションの練習をしてみましょう。そして、ツールを使いこなして円滑に業務できるようになりましょう。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

ネットワーク機器にログインするためのターミナルソフトはたくさんありますが「Tera Term」がよく使われるので、まずはこちらの操作ができるようになりましょう。「Tera Term」は機器にログインをして設定をするだけでなく、ファイルの転送や自動化もできるため、便利な機能を積極的にマスターしていきましょう。

パケットを解析するためのソフトもたくさんありますが、まずは「WireShark」を使って、パケットがどんな処理をされてるか確認できるようになりましょう。

また、Linuxの設定ファイルを編集するためにはviエディターの操作が必要ですが、近年ではたくさんのファイルを編集をするため、テキスト編集とターミナルソフトがセットになった高機能のエディターを使うのが一般的で、Visual Studio Codeが人気です。

運用や監視の業務では対話のコミュニケーションだけでなく、メールやチャットを使った文章のコミュニケーション能力も必要になります。障害が発生すると顧客、保守業者、上長など関係各所への迅速な連絡が必要になるため、メールやチャットを使って状況をわかりやすく説明するための文章作成能力が必要です。

また、メールやチャットのコミュニケーションにはタイピングのスピードも重要です。障害などのように迅速な対応が求められる業務においてはタイピング速度が重要です。タイピングが苦手な人は寿司打などののサイトでタイピングの練習をしてスピードアップを目指しましょう。

ネットワークエンジニアの仕事にはさまざまなやりがいがあります。たとえばほかのエンジニアでは触れない高価な機器を設定できたり、システムが動くためのITインフラを作ることで縁の下の力持ちのような存在として頼られたりするとやりがいを感じられます。

ここではネットワークエンジニアの仕事のやりがいについて紹介します。ネットワークエンジニアを目指している人は、下記の記事のネットワーク業務の持つ魅力についても参考にしてください。

ネットワークエンジニアのやりがいについては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

ネットワークエンジニアの魅力ややりがいとは?

ネットワークエンジニアに就職や転職を考えているけれど、魅力ややりがいが気になっている方も多いのではないでしょうか。 ネットワークエ...

記事を読む

ネットワークが接続された後に、サーバーが通信を始め、そのうえで動いているアプリケーションが動作をすることでさまざまな業務が始まります。そして、ネットワーク接続後に、システムが正常に動いたときの達成感はエンジニアとしてのやりがいです。

特に、何ヶ月や何年もの長期のプロジェクトで作ったネットワークが完成して、システムが動いたときはさらに大きなやりがいを感じられます。

今日では通信しないアプリケーションはほとんどありません。そのため、アプリケーションが正常に動くためにはネットワークが必ず必要になるため、ITインフラを支えるエンジニアとして必要とされる点においてもやりがいを感じられるでしょう。

ネットワークの構築を依頼する企業は通信キャリアや金融機関など大企業が多いため、大規模プロジェクトにかかわることができます。

通信キャリアや金融機関などのシステムは国民全員が使うため、企業が持っているネットワークも大規模で、プロジェクトで扱う機器の数が何百台にもなることがあります。設計から構築にかけて長期にわたってプロジェクトが続くこともあるので、長期プロジェクトが無事に終わったときの達成感は大きなやりがいです。

プロジェクトの規模が大きくなればそれだけかかわるエンジニアの数も増えます。そのため、業務を通してたくさんのエンジニアと仕事をこなすことで、業界の知見や技術スキルをほかのエンジニアから学ぶ機会にもなり、キャリアパスのきっかけをつかむ機会にもなるでしょう。

ネットワークエンジニアが扱うネットワーク機器は、高価なものになると数千万円から数億円に上るものもあるので、これらの高価な機器を設定してシステムを作ることができるエンジニアはほとんどいません。そのため、ほかのエンジニアが触ることができない高価な機器を扱えることがネットワークエンジニアの魅力であり、大きなやりがいの1つです。

また、ほかのエンジニアが触ることができない機器の実務経験を積むことで、ほかのエンジニアよりも一歩リードした市場価値を生み出すことができます。

ネットワークエンジニアとして何か一つの強みを持って自身の市場価値を高めることも大事ですが、ほかのエンジニアでは経験が積めない分野で自身の希少価値を高めてスキルアップできる点では大きなやりがいを感じられます。

ネットワークエンジニアのキャリアアップには資格取得と経験のセットが必要です。経験については所属している会社の事情や業界の動向に左右されてなかなか思ったように経験を積めないこともありますが、 ネットワークの上位資格を取得することでほかのエンジニアより市場価値を上げることで、差をつけることできて高単価案件を獲得するきっかけになり、自分のキャリアアップに沿った経験を積むことができます。

そして、上位資格を取得してキャリアアップが実現すれば、給料アップにもつながります。ただし、資格取得は自身の経験やスキルに合わせて取得する必要があります。

たとえば未経験者がネットワークのベンダー資格の最高峰であるCCIEを取得したからといって、企業が未経験者の人に高度なネットワークの設計や構築を任せることはほとんどありません。今の自分のスキルの一つ上を目指す形で資格取得を目指すのがよいでしょう。

CCIEについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

関連記事

CCIEとは? 取得難易度や平均年収・勉強時間を解説!

「CCIEってどのくらい取得が難しいの?」「勉強はどうすればいいのか」「取得すると年収はどのくらい?」などCCIEを取得したいけれ...

記事を読む

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ネットワークエンジニアとして特にやりがいを感じられるのは、他のエンジニアでは触れる機会がない高価な機器の設定経験を積むことができることでしょう。他のエンジニアが持っていない経験を身につけることが自分の希少価値を上げることにつながり、その結果としてスキルアップや給料アップにつながります。

高度な実装スキルを身につけて、それがより高度なシステム構築で活かされるときがネットワークエンジニアとしての大きなやりがいであるともいえます。

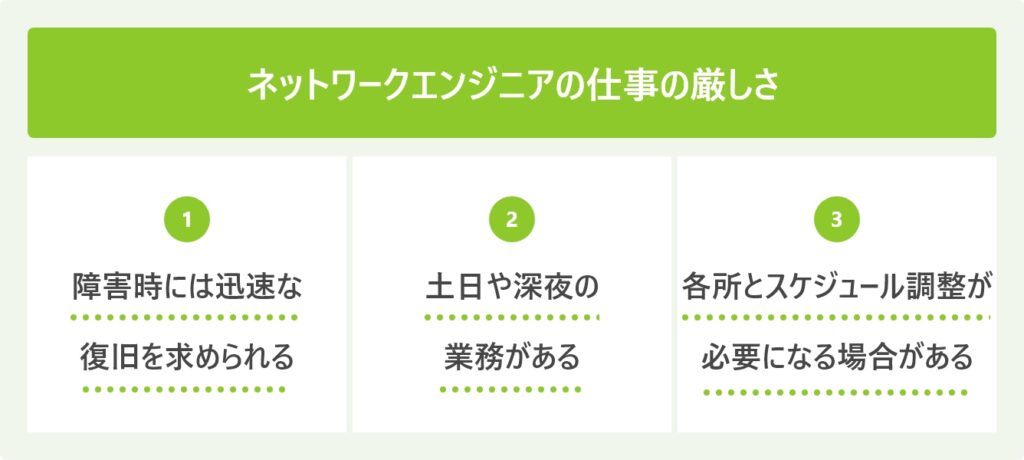

やりがいの感じられるネットワークエンジニアの仕事ですが、仕事の厳しさや大変さもあります。ネットワークが接続できなくなれば、場合によってはユーザーから多数の問い合わせや迅速な復旧、綿密な現状報告が求められプレッシャーも大きくなります。

そのほか、深夜作業があったり、作業をするためには多数の部署とスケジュールの調整をしてコミュニケーション能力も必要になります。 ここではネットワークエンジニアの仕事の厳しさや大変さについて紹介します。

ネットワークが接続できなくなるとすべての業務が止まってしまい、ネットワークを使っているユーザーからは迅速な復旧が求められます。障害になれば何が原因で、どんなことをしないといけないか迅速にかつ的確に判断して対応しなければいけません。

また、障害の規模が大きくなればネットワークを使っている企業はビジネスチャンスを失い大きな損失を出して、場合によっては社会的な信頼を失い損害賠償に発展することもあります。

障害はいつ起こるかわからず、深刻な障害になれば休みの日でも呼び出されて障害対応に当たらなけばならないこともあるので、突発的に業務が発生する大変さもあります。

起こる障害やその対応のうち、障害切り分けについてをこちらの記事で解説しています。

関連記事

障害切り分けってなにするの?~光ケーブルでの障害切り分け~

データセンターで行うことのほとんどはデータセンター内で起きた障害の切り分けになる。障害箇所を特定する方法のひとつとして、ループテス...

記事を読む

運用しているネットワーク機器に設定を入れる場合は比較的ユーザーの少ない土日や深夜に作業がおこなわれることもあり平日以外に業務が発生することもあります。 夜間作業で何かの原因でシステム障害が発生してしまうと、 システムが復旧するまで作業が終わらずそのまま翌日まで作業が続くこともあります。

そのほか、運用や監視ではシフト勤務で夜勤がある業務もあるので、夕方から翌朝まで業務が続き、1回の勤務時間が休憩時間を入れて10時間以上になることもあります。夜間業務は昼間の作業と比べて体への負担も大きくなります。仕事と休みのバランスを考えて普段から健康管理をしっかりとおこなう必要があります。

ネットワークエンジニアがどれくらいの頻度でどんな夜勤業務にあたるのか、こちらの記事で詳しく解説しています。気になる人はぜひ読んでみてください。

関連記事

ネットワークエンジニアに夜勤はある? 夜間発生業務や避ける方法

「夜勤が多くて仕事がきつい」、ネットワークエンジニアを検討する人の中には、そのような心配をする人が多いのではないでしょうか。 確か...

記事を読む

ネットワークの業務では、作業前には必ず関係各所とスケジュール調整が必要になります。機器の設定変更をする場合は、ユーザーの業務にどんな影響が出るか理解して、作業前に関連部署に連絡して作業時間の調整が必要です。

特に、影響の規模が大きくなるほど、連絡先部署も増えて、ネットワークの接続先が他社であれば説明資料の準備も必要になるため、社外とのスケジュール調整が必要になります。

また、何十人もかかわるような大規模なプロジェクトになると、どんな小さな作業であってもプロジェクト内でいつまでにどんなことを完了していなければならないのかを把握して、関連部署とスケジュールの調整をしなければなりません。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

会社によってはノー残業デーを利用して業務終了後の18時から作業をおこなったり、あらかじめ顧客の方で社内周知をして、できるだけ業務に影響を与えないように日程調整をして早い時間に作業をさせてくれることがあるので、午前0時以降のような深夜作業や土日作業は減ってきています。

運用や監視でも9時から18時の通常の勤務時間で機器の監視をおこない、それ以外の時間は機器からのアラームをメールで受け取って障害が発生した時だけ対応をする運用もあります。運用や監視だからといって、必ずしも24時間のシフト勤務があるとは限りません。

また障害対応は迅速な復旧を求められて大変ですが、迅速な対応で復旧ができた時は場合によってはお客さんから感謝をされたりして、逆にシステムを救ったというやりがいを感じやすくもありますよ。

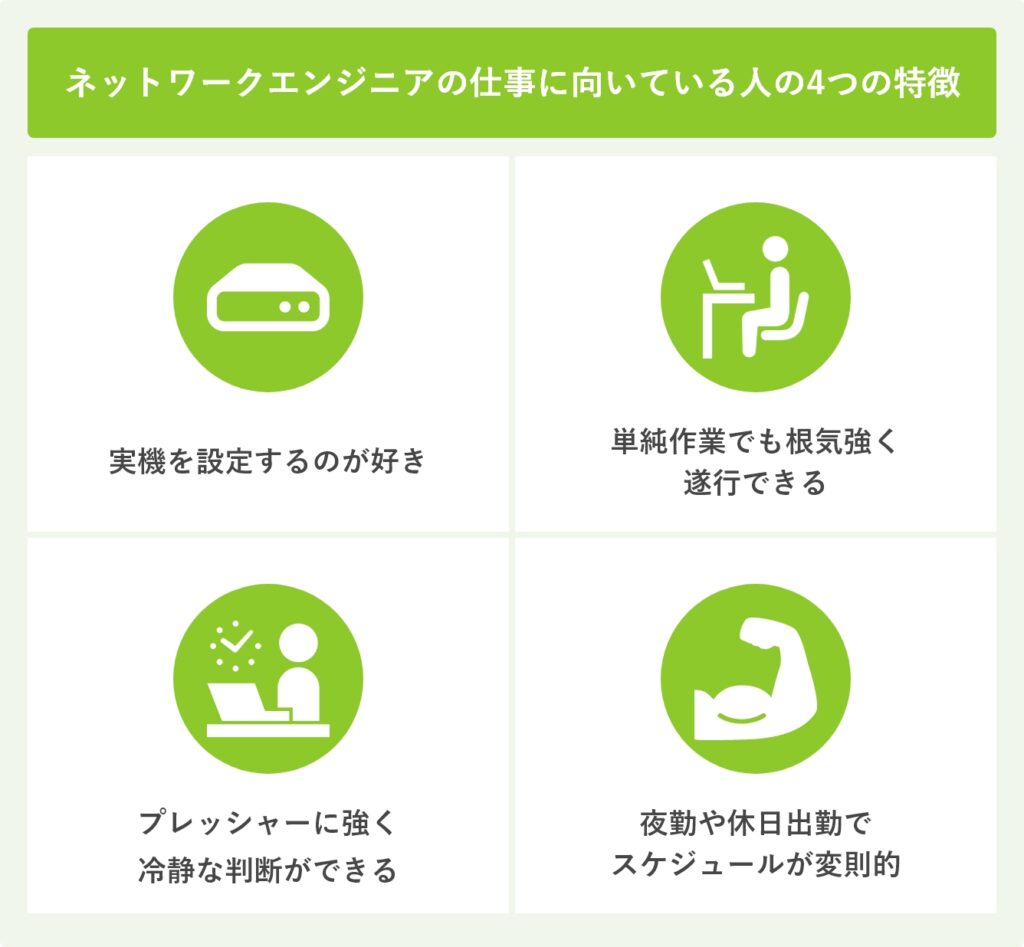

ネットワークエンジニアとして業務をするためにはネットワークの知識や技術が必要になりますが、それ以外にもネットワークエンジニアの業務に適用するための精神的な強さも必要になっており、時にはエンジニアとしての能力以外も求められることがあります。

ここではネットワークエンジニアの仕事に向いている人の特徴について紹介します。人にはそれぞれ向き不向きがあるので、ネットワークエンジニアを目指している人は参考にしてみてください。

ネットワークエンジニアは、ルーター、スイッチ、ファイアウォール(FW)、ロードバランサー(LB)などさまざまなネットワーク機器を設定するため、ネットワーク機器を設定するのが好きという人はネットワークエンジニアに向いているでしょう。

そのほか、ネットワークがつながって楽しいと感じたり、コンピューターが通信してシステムが動くのを見て何かやりがいを感じれるような人もネットワークエンジニアに向いているといえます。

ネットワークエンジニアの業務の基本はシステムを通信させることです。何かのシステムを通信させるのが楽しいと思える人はネットワークエンジニアの仕事を楽しんでやりがいも感じられるでしょう。

ネットワークエンジニアの業務では、同じ事を何度も繰り返す単純作業があります。

たとえば、ネットワークの構築では、複数の同じ製品に似たような設定をする作業があったり、運用業務では毎日同じ機器のログを確認したり単純作業がいくつかあります。そのほか、業務変更にともなって通信が変更されるたびに、FWに通信許可の設定をするためにコマンド1行程度を追加する定型作業が発生したり、何かしらの定型業務が存在します。

運用業務ではネットワークが正常に動き続ける間は、定型業務として毎日単純な作業が続きますが、単純な作業でも安定したネットワークを維持するためにはミスが許されない大事な業務です。単純作業でも気を抜かずに根気強く遂行できる人はネットワークエンジニアの仕事に向いています。

ネットワークが止まってしまうとすべてのシステムが止まってしまいます。そのためネットワークを使っているユーザーから迅速な復旧が求められ、場合によってはクレームや苦情を受けることもあります。ネットワークエンジニアはそういったプレッシャーの中で忍耐強く冷静に判断して作業に当たらなくてはいけません。

また、ネットワークの障害はいつ起こるかわかりません。ネットワークの検証のときは接続できたけれど、何らかの原因で本番の設定作業で接続できず大きな障害になるということもあるかもしれません。エンジニアの業務では突発的なトラブルに対して、冷静に判断して対応する能力が必要になります。

ITインフラの構築や運用をクラウド環境でおこなうケースが増えていますが、自社で直接ネットワーク機器を管理するオンプレミス環境のネットワーク業務では体力が必要です。

たとえば、ネットワークの構築でネットワーク機器をデータセンターに搬入する場合は、専門の業者に依頼できない場合は自分たちで機器を搬入してケーブルの配線やラックの設置をしなければならず、ある程度の肉体労働が必要になることもあります。

また、メーカーサポートの期間が切れそうな機器を新しい機器に交換する場合は必ず現地作業が発生します。場合によっては全国出張もあります。体力に自信があるという人もネットワークエンジニアには向いています。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

ネットワーク機器を含めて実機を設定するのが好きな人は特にエンジニアに向いています。

ITエンジニアは、自分の持っている技術を活かして問題解決をおこない、何かの役に立つシステムを作るのが主な業務です。何かを作ったり、新しい技術を習得するのを楽しめる人はエンジニアとしての成長も早いため、そういった人はまさに天職です。

また、ネットワークを作るためにはネットワークの知識だけでなく、ネットワークの製品知識も必要です。ネットワーク以外にも興味の範囲を広げ、メーカーの独自技術も積極的にキャッチアップし続けるのが同様に大切ですよ。

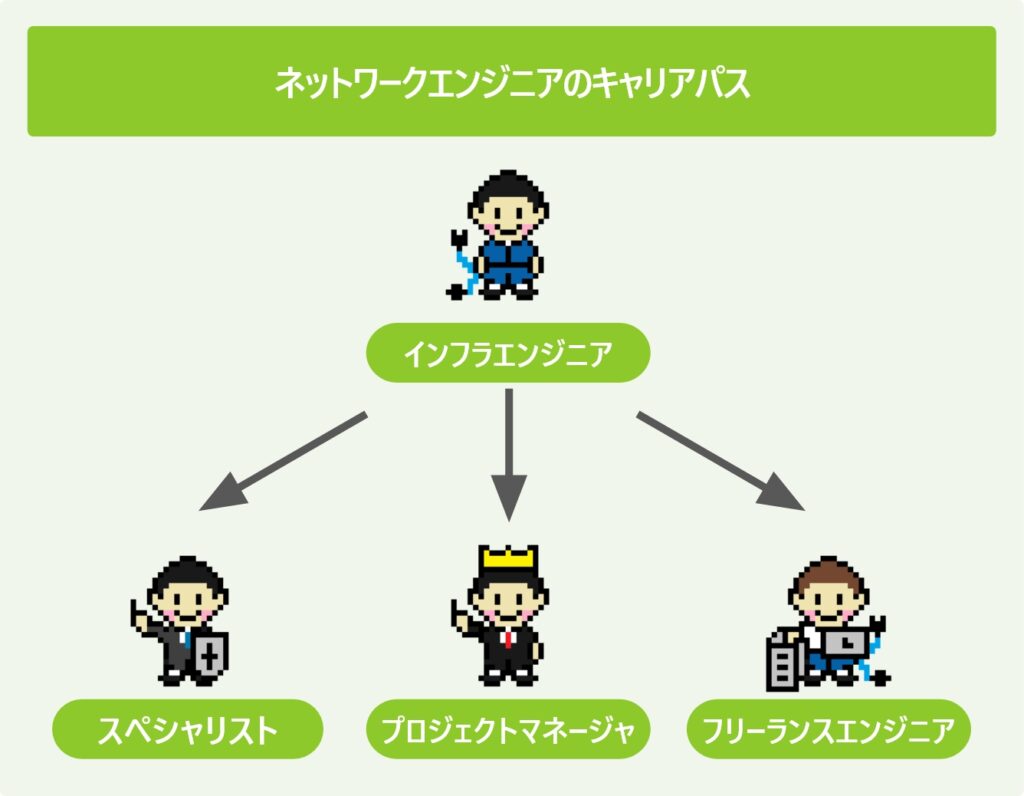

ネットワークエンジニアのキャリアパスには、ITインフラ全般のスキルを身につけてスペシャリストになる方法や、プロジェクトを管理するプロジェクトマネージャーになる方法などがあります。

その他ネットワークのスキルをさらに身につけてフリーランスになったり、一人ですべてのことができるフルスタックエンジニアになるという方法もあります。ここではネットワークエンジニアになった後にどんなキャリアパスが準備されているか紹介します。

スペシャリストを目指す方法としては、インフラエンジニア、クラウドエンジニア、セキュリティエンジニアなどがあります。

インフラエンジニアになるためには、ネットワークエンジニアとして身につけたスキルに加えて、サーバーなどのITインフラ全般の知識や技術を身につける必要があります。さらにITインフラの構築はクラウドを使って構築するケースが増えており、 AWS のスキルを身につけてクラウドエンジニアとしてキャリアパスを実現することもできます。

そのほか、UTMなどのセキュリティ製品の実装スキルやプログラミングスキルなどを見つけて、セキュリティエンジニアとしてキャリアパスを実現することもできます。

ネットワークエンジニアのキャリアパスとしてインフラエンジニアを目指したい人はこちらの記事を読んでみてください。

関連記事

インフラエンジニアの仕事内容|やりがいから就活まで徹底解説

私たちは、スマートフォンやパソコンを使って、インターネット上の便利なサービスを24時間いつでも利用できる社会に生きています。 アプ...

記事を読む

クラウドエンジニアが気になるという人はこちらの記事を読んでみましょう。

関連記事

クラウドエンジニアにおすすめの資格13選! 難易度別に紹介

「クラウドエンジニアにおすすめの資格はどれ?」「資格を取得することでどのようなメリットがあるの?」など、クラウドエンジニア向けの資...

記事を読む

セキュリティエンジニアについてはこちらの記事で解説しています。

関連記事

これで勉強は完璧! セキュリティエンジニアに必要な知識の会得方法

セキュリティエンジニアを目指している人の中には「セキュリティエンジニアになるためにはどんな勉強をしたらいいのだろうか?」「どんな知...

記事を読む

ネットワークエンジニアの業務経験を活かして、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーなどのマネジメントのキャリアパスもあります。マネジメントをするためにはプロジェクト全体をまとめるためのコミュニケーション能力が必要になってきます。

マネジメントのキャリアパスを実現するためには、最初は現場のエンジニアを統括するプロジェクトリーダーを目指すのがよいでしょう。エンジニアをまとめるためには、プロジェクトで起こるさまざまな問題を解決しなければならず、現場のエンジニア以上にITの知識は必要とされ、さらにリーダーシップも求められます。

またプロジェクトマネージャーになると、 見積もり作成など金銭的な業務も発生して、顧客と円滑に折衝を進めるためのコミュニケーション能力は必須になります。

プロジェクトマネージャーになるには、プロジェクトマネージャー試験を受けるのがもっとも有効な方法です。こちらの記事で詳細を確認してみましょう。

関連記事

プロジェクトマネージャー試験を徹底解説|難易度や過去問まで紹介

ソフトウェア開発の現場では、制作するソフトウェアごとにプロジェクトとしてまとめて管理します。そのプロジェクトを立ち上げてから完了ま...

記事を読む

キャリアパスは会社の中だけで実現されるものではありません。 ネットワークのスペシャリストとしてフリーランスエンジニアになることもできます。

フリーランスになるためには業務経験を積んで自分自身の強みを伸ばすのがポイントです。 たとえば、Cisco製品ならどんなネットワークでも設計できることや何か誰にも負けない知識や技術を身につけると良いでしょう。 また、ネットワークスペシャリストやCCIEの資格を取得するのも有効な方法です。

ネットワークスペシャリスト試験についてはこちらの記事でその内容や難易度を解説しています。

関連記事

ネットワークスペシャリスト試験の難易度はどのくらい高い?

「ネットワークスペシャリストはどのくらい難しいのか知りたい」「年間どのくらいの人が合格している?」など、ネットワークスペシャリスト...

記事を読む

そのほか、ネットワーク以外の開発や分析のスキルも身につけてフルスタックエンジニアになるという方法もあります。

関連記事

フルスタックエンジニアとは|仕事内容やスキル、ロードマップを解説

「フルスタックエンジニアはどんな仕事をするの?」「フルスタックエンジニアになるためにどんなスキルが必要?」「フルスタックエンジニア...

記事を読む

またフリーランスになると、確定申告も自分でしないといけないため、毎月の収支を管理するために、ある程度は簿記の知識を身につけておくと良いでしょう。

ネットワークエンジニアとして業務を始めるためには、まずはネットワークの知識がないと何も始まりません。ネットワークの知識を増やすためには、資格の勉強をして合格を目指すのが一番の近道です。

また、資格取得は合格が目標ですが、合格後も資格勉強で得た知識をさらに広げるために、常に新しい資格取得にチャレンジすることも大事です。

ここでは、未経験からネットワークエンジニアになるために必ず取っておきたい資格を3つ紹介します。

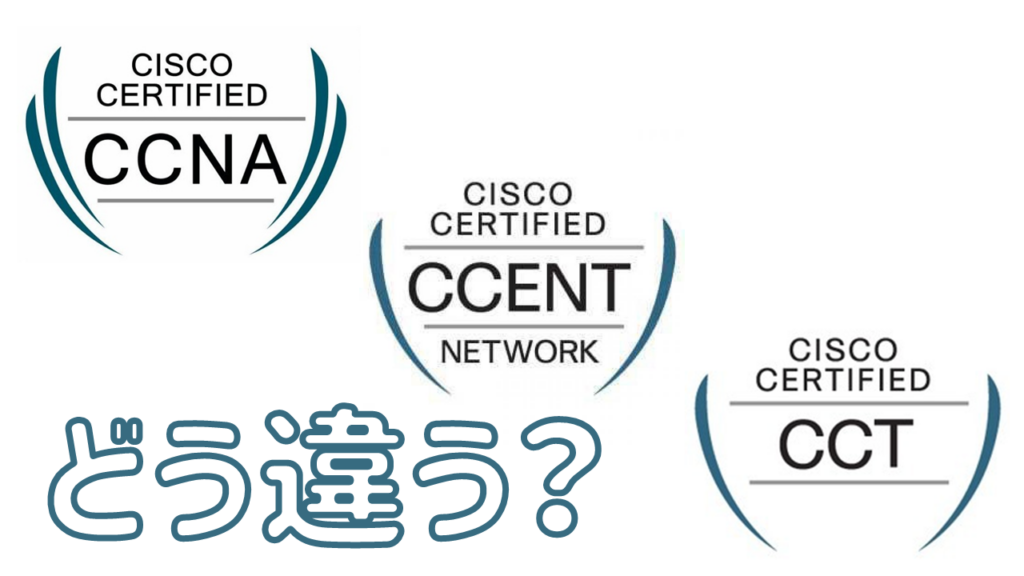

アメリカの大手ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ認定の資格です。CCNAはネットワークエンジニアの登竜門的な資格で、ネットワークエンジニアを目指す人であれば最初に取得する資格です。また、ネットワークエンジニアに限らず、ネットワークのスキル高めるための資格として人気も高いです。

CCNAはネットワークの基礎知識を身につけるためには1番の近道です。簡単な試験ではありませんが、計画的に勉強することで未経験者でも充分に合格できます。

CCNAについてはこちらの記事で詳しく解説しています。試験概要から合格のためのノウハウが詰め込まれているので、ぜひ目を通してみてください。

関連記事

CCNAとは? 基本情報から難易度・受かる勉強方法まで徹底解説

「CCNAってネットワーク未経験でも合格できるの?」「CCNAを取得するにはどうすれば良いの?」などという疑問を抱いている人も多い...

記事を読む

CCNAの上位資格にはCCNPもあります。CCNAに合格してさらにネットワークのスキルアップを目指している人はCCNPを目指してみるのもいいでしょう。

関連記事

CCNPとは|年収・難易度から勉強方法までを実例付きで解説

「CCNPってどれくらい難しいの」「ステップアップのためにCCNPを取りたい」など、ネットワークエンジニアを目指してる方やキャリア...

記事を読む

Linuxの普及を目的にしている非営利団体のLPI(Linux Professional Institute)認定の資格で、Level-1はLinuxの基本的な操作スキルが証明できる資格です。

ネットワークエンジニアであっても、運用や保守業務でLinuxサーバーを触る機会もあるため、こちらの資格取得でLinuxに慣れておきましょう。

また、上位資格のLevel-2はサーバーの構築スキルが証明できる資格です。ネットワークエンジニアだけでなく、サーバーエンジニアとしてのスキルも身につけて大きくキャリアアップを図りたい人はLevel-1に合格したら、Level-2にもチャレンジしてみましょう。

LPICについてこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

関連記事

LPICとは|身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

LPIC(エルピック)はLinux技術者の認定資格の一つで世界標準の資格です。IT業界に転職を考えている方、経験者でもスキルアップ...

記事を読む

AWSを運営するAmazonの認定資格です。クラウドプラクティショナーは、基礎コースの位置付けで一番最初の入門レベルに相当します。上位のグレードに、アソシエイト、プロフェッショナルがあります。

ITインフラをクラウドで構築する企業は、年々増加傾向にあります。これからのネットワークエンジニアは、データセンターでITインフラを構築するオンプレミス環境と、Webの画面上でITインフラを構築するクラウド環境の両方で仕事ができることが求められます。まずはクラウドの基本的な知識や操作スキルを身につけるためにクラウドプラクティショナーを目指しましょう。

AWSを駆使するクラウドエンジニアについてこちらの記事で紹介しています。ネットワークエンジニアのキャリアパスとして視野に入れてみるのも良いかもしれませんね。

関連記事

クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

クラウドエンジニアに興味のある方は「いったいどんな職業なんだろう」「どんな業務内容なんだろう」「どうやったらなれるの」「将来性やお...

記事を読む

ネットワークエンジニアといっても、会社の立ち位置や業務のフェーズが変われば仕事内容も異なります。ポジションによって必要されるスキルも異なり、構築するネットワークの種類、要件が変われば扱うネットワーク機器も変わってきます。

ネットワークエンジニアの仕事内容は千差万別で、それにともなってたくさんのキャリアパスがあります。未経験者の人でIT業界で働きたいと考えている人は、CCNAを取得して将来性のあるネットワークエンジニアを目指してみましょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いネットワークエンジニアになろう

「IT業界に転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずはネットワークエンジニアをめざしてみてください。ITサービスとは切っては切れないネットワークを支えるネットワークエンジニアは、今後も需要は増えていく魅力的な職種です。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。ネットワークエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04

キャリアアドバイザー

杉田 早保

ここまで説明してきた「要件定義」「設計」「構築」「運用」「保守」「監視」というフェーズの区分けは、ネットワーク構築の依頼が顧客からシステム開発会社(Sier)に依頼されて、実際にネットワークが作られて動くまでの過程の話を指しています。

ここからは「どんなネットワークを作るか」という話に移ります。これは、一口にネットワークと言っても、ネットワークを利用するユーザーによってさまざまな種類のネットワークが存在していることにあります。どんな種類のネットワークを作る仕事があるのか、より詳しく知っていきましょう。