CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

ITエンジニアの中には「SESとはどんな仕組みなのか?」または、「またはブラックな働き方をしているのではないか?」などいろいろと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

この記事ではSESの仕組みから、問題点や業界における存在意義や良い求人の探し方まで初心者にもわかりやすく徹底解説していきます。SESのエンジニアとして業務を始めようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

目次

開くあなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

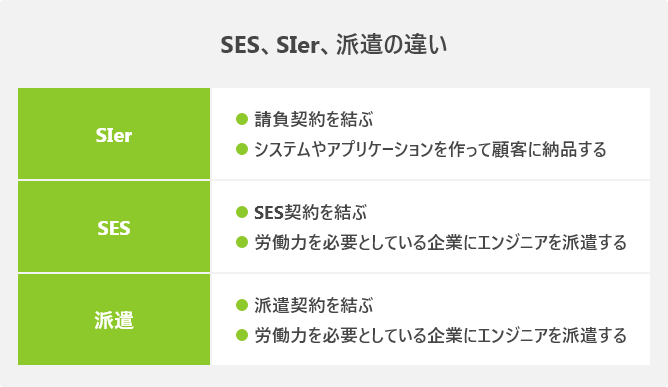

「SES」を理解するためにはまず、関連する言葉として「SIer」や「派遣」についても一緒に理解しておきましょう。「SES」「SIer」「派遣」の3つの言葉はIT業界では非常に密接な関係にあります。

ここではSESの意味や、「SIer」や「派遣」が「SES」とどう違うのか、そして、それぞれどんな関係になっているのか解説します。

SESとはSystem Engineering Service(システム・エンジニアリング・サービス)の略で企業が客先にエンジニアを派遣して利益を得る仕組みのことです。

ただし派遣といっても企業間の契約は派遣契約ではなく、「準委任契約」または「SES契約」と呼ばれ、エンジニアが客先に対して何かをシステムを作って納品をする契約ではなく、委任された範囲でエンジニアが業務をするという契約です。

具体的には「エンジニアの労働力を提供してそれに対して報酬をもらう」というのがSESの仕組みです。SESはシステムやアプリケーションなどの成果物を作って客先に納品して利益を上げるのではなく、エンジニアが決められた範囲で業務をして対価をもらうと覚えておきましょう。

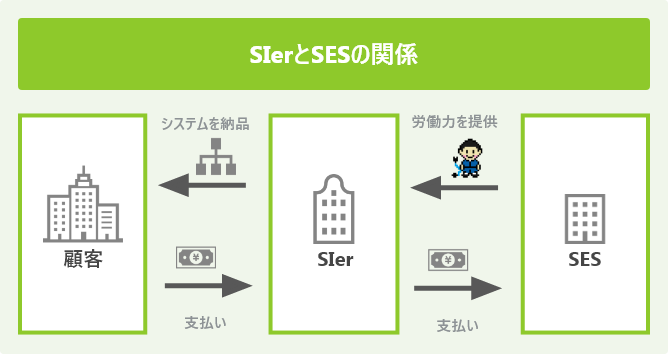

SIerとはシステムインテグレーターのことで、顧客から発注を受けてシステムやアプリケーションを作る企業です。

受注した案件によっては、SIerのエンジニアだけでは人材が足りず開発ができないこともあります。その場合は、SIerは開発を手伝ってもらうためにSES企業からエンジニアを派遣してもらいます。つまり、SES企業の取引相手や顧客がSIerということですね。

SIerは客と請負契約を結んでシステムやアプリケーションを納品して、SES企業はSIerとSES契約を結んでエンジニアの労働力を提供します。このように、SIerとSESはシステムやアプリケーションの開発において非常に密接な関係にあります。

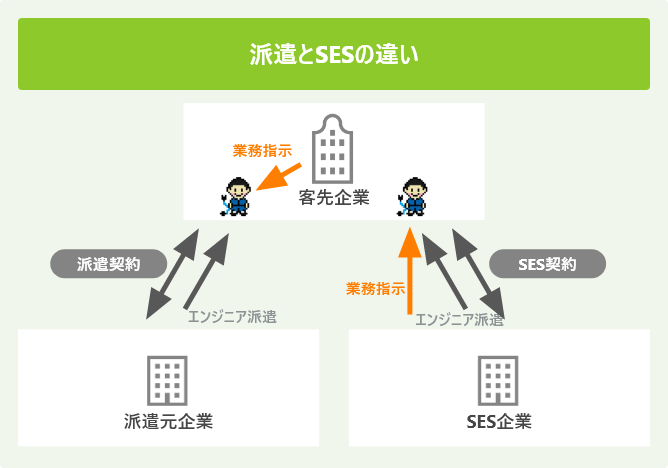

SES企業がSIerにエンジニアを派遣するのであれば「派遣会社と同じでは?」 と思う人もいるでしょう。しかし、派遣会社がエンジニアを派遣する場合と、SES企業がエンジニアを派遣する場合では契約内容や業務の進め方が異なります。

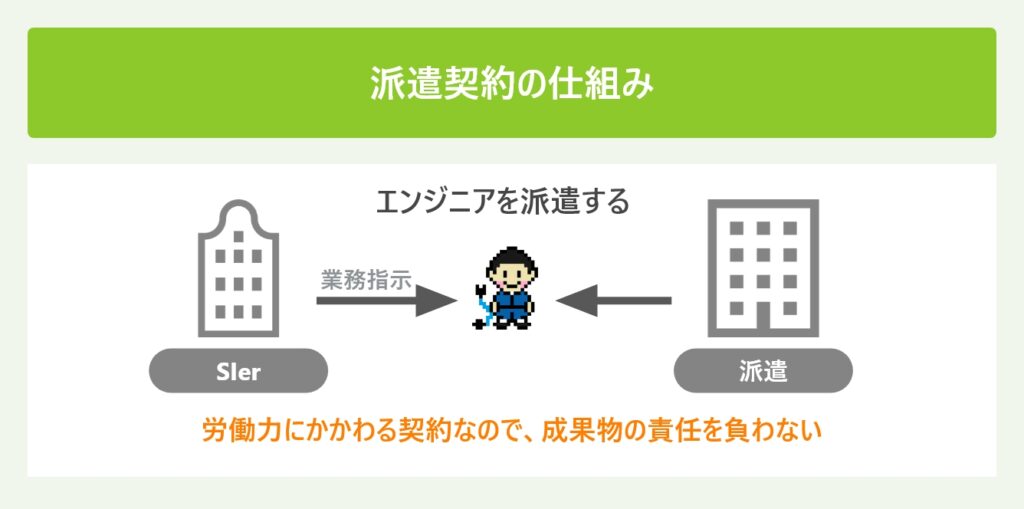

派遣会社がエンジニアを派遣する場合は派遣契約を結んで、派遣されたエンジニアは客先の指示に従って業務をおこないます。

それに対してSES企業がエンジニアを派遣する場合はSES契約を結び、客先は特定の業務範囲をSES企業に委任します。そして業務の指示は客先からおこなわれることはなく、委任された範囲の業務を派遣されたエンジニアの判断でおこなうのです。

関連記事:ネットワークエンジニアの派遣契約、SESのメリットとデメリット

自分の適性が分かる!今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

エンジニア診断ツールの特徴

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

「SES」「SIer」「派遣」についてさらに理解を深めるために、IT業界における3つの主な契約内容について理解しておきましょう。エンジニアに限らず業務を進めていくために契約のルールに従うことは必須です。

エンジニアとしてパフォーマンスを発揮することは大事ですが、自分自身が業務の中でどの範囲までやるべきなのか、誰の指示に従って業務をするのかなど契約内容によって業務の進め方が変わってくることを確実に理解しておかなければなりません。

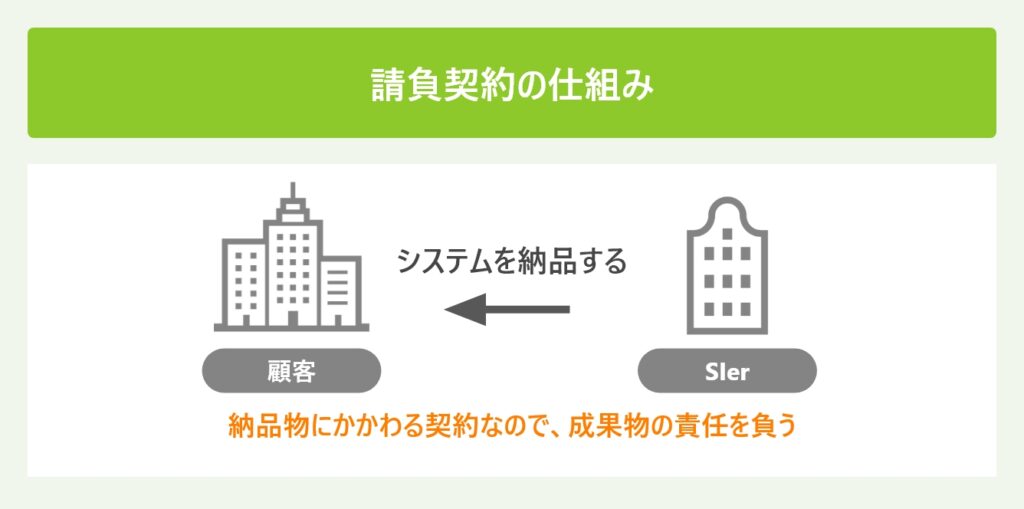

請負契約とは、SIerと顧客との間で結ばれる契約のことで、契約の範囲で決まった業務を引き受けて成果物を納品します。

たとえばSIerが顧客と請負契約を結んでシステムやアプリケーションを納品する場合は、契約の範囲で決められた成果物を納品します。この場合SIerは顧客にシステムやアプリケーションを納品するために、開発するためのシステム環境や人材も準備しなければなりません。

そのため、「システムやアプリケーションを納品する」という請負契約を結んだ場合は、SIerはシステムやアプリケーションを開発して納品するためのすべての責任を追うことになります。

派遣契約は派遣元会社と派遣先会社の間で結ばれます。派遣元会社はエンジニアを派遣先会社に派遣して、エンジニアは派遣先会社の指示で業務をします。

たとえば、SIerがシステム開発でエンジニアが足りていない場合は、派遣会社と派遣契約を結んでエンジニアを派遣してもらい、派遣されたエンジニアはSIerの指示に従って業務をおこないます。この場合は、派遣元会社は派遣会社になり派遣先会社がSIerになります。

ここで注意が必要なのは、派遣されたエンジニアに業務指示ができるのは派遣契約を結んだSIerのみになり、SIerがシステム開発のために請負契約を結んだ会社の人はエンジニアに業務の指示が出せません。

派遣されたエンジニアは顧客の指示だからといって業務をするのではなく、派遣先会社であるSIerの指示に従って業務をしなければいけません。

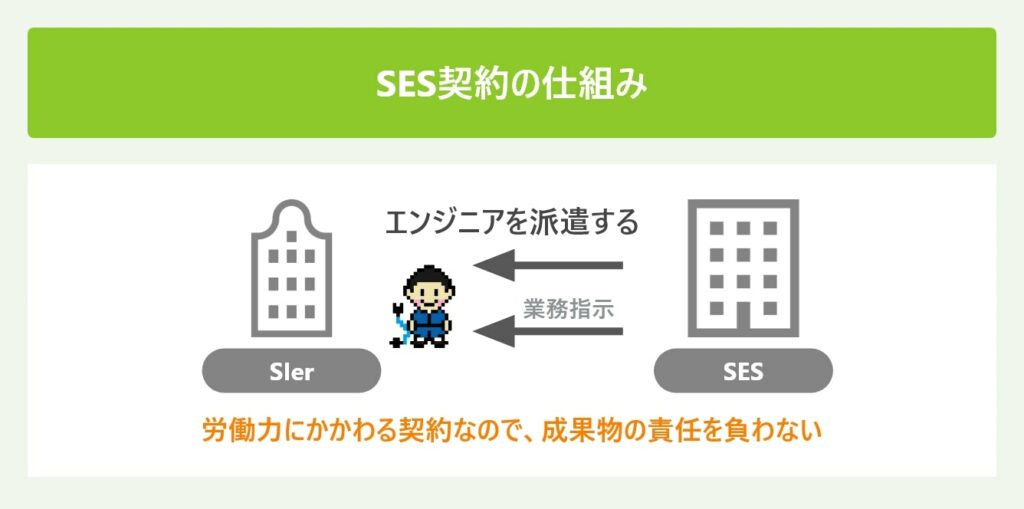

SES契約はSES企業とエンジニアの労働力を必要としている企業の間で結ばれます。SES契約が結ばれるとSES企業は、客先から委任された範囲で業務をこなすためのエンジニアを派遣します。

たとえば、SIerがシステム開発でエンジニアが足りない場合はSES企業とSES契約を結んでエンジニアを派遣してもらい、派遣されたエンジニアへの業務指示はSIerから委任されたSES企業が出します。

そして、SES契約はエンジニアの労働力を提供する契約なので、SES企業からSIerへ何かシステムやアプリケーションを開発して納品するという義務は発生しません。しかしSES企業から派遣されたエンジニアが開発したシステムやアプリケーションの責任はSIerが持つことになります。

30秒で結果がわかる! エンジニア診断を無料で受けよう

「エンジニア診断ツール」を使うと、12の質問に答えるだけで、8種類のエンジニアの中から一番自分に向いているエンジニアがわかります。

さらに、「エンジニア診断」は無料で受けられて、診断結果には向いているエンジニアの仕事内容が記載されているので、自分の適性をその場で理解することが可能です。

「エンジニア診断」を活用して、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

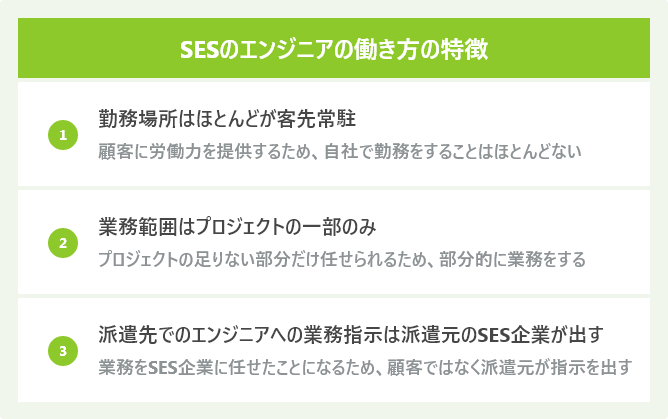

SESのエンジニアがどんな働き方をするかも理解しておきましょう。SESエンジニアは、SES契約に従って「エンジニアの労働力を提供する働き方」のためいくつか特徴があります。

ここでは、SESエンジニアの「勤務場所」「業務範囲」「業務の指示命令系統」の3つについて具体的にどのようになるか紹介します。

SESエンジニアの勤務場所はエンジニアの労働力を必要とする客先がほとんどです。SESはエンジニアの労働力を客先に提供して対価をもらうため、自社で勤務をすることはほとんどありません。

SESエンジニアは、客先のプロジェクトの一員として業務をこなして、プロジェクトで委任された業務が終われば、また別にエンジニアの労働力を必要とする客先で業務をします。そのため、委任された業務が終われば勤務場所が変わることがほとんどです。

SES契約は委任された範囲で業務をするため、業務範囲はほとんどの場合がプロジェクトの一部のみになります。

たとえば、プロジェクトでは企画や設計から検証、構築などさまざまなフェーズがありますが、プロジェクトの中で検証業務だけこなすということもあります。

また、エンジニアの中には設計は得意だけど構築は苦手だったりと、得手不得手があるでしょう。そのため、業務範囲が部分的になることでそれぞれのエンジニアの強みを活かした仕事をすることができます。

さらに業務を委任する側のSIerにとってもプロジェクトの足りない部分だけ任せられるため、人材の調達や管理もしやすくなります。

SES契約によって派遣されたエンジニアに業務命令ができるのは、業務を委託された派遣元企業のSES企業だけです。

プロジェクトを請け負っているSIerがSES契約を結んで業務を委任すると、業務をSES企業に任せたことになるため、SIerはエンジニアへの指揮命令の権限はありません。

ただし、プロジェクトの成果物に対してSIerは責任があるため、具体的にはSIerがシステムやアプリケーションを作るためにこういうものが必要という指示をSES企業に出し、それを受けてSES企業がエンジニアに指示を出して業務を進めていきます。

エンジニア診断を受けて最初の1歩を踏み出そう!

エンジニアになるかどうか悩んでいる人は、まず「エンジニア診断ツール」を活用するのがおすすめです。

「エンジニア診断」を使うと、どのエンジニアに自分が向いているのか、簡単に理解することができます。約30秒で診断できるので、気軽に利用してみてください。

エンジニア診断ツールでわかること

SESのエンジニアを目指している人は自分にとってどんな雇用形態がいいのかも考えておきましょう。SESのエンジニアとして働く場合の雇用形態には主に「正社員」「派遣社員や契約社員」「フリーランス」の3つがあります。

それぞれの雇用形態にはメリットやデメリットがあり、働く人の環境や条件によっても変わってきます。ここではそれぞれの特徴について紹介します。

SESを主な業務としている企業の正社員として働くことができます。正社員になると安定した給料をもらうことができ、会社によってはボーナスをもらえることもありますが、安定した給料をもらうためにはエンジニアとしてそれなりのスキルが必要になります。

正社員といっても、エンジニアの労働力を必要とする企業から仕事が来て、客先からプロジェクトへの参加の許可をもらってSES契約を結ばないとSES企業は利益を出せず、エンジニアに給料を支払うことができません。そのため、正社員であってもエンジニアのスキルや会社の仕事の獲得状況などに左右されることもあるので、必ずしも安定をした環境を手に入れられるとは限らないということを覚えておきましょう。

契約社員や派遣社員と聞くと業務のある客先の企業で働くというイメージを持っている人もいるでしょう。しかし、派遣会社を通して、エンジニアを派遣するSES企業に派遣社員として働くという方法もあります。

この場合は、実際に業務をする場合はSES企業が派遣する客先、つまりSIerになります。客先と派遣会社の間にSES企業が入るため、エンジニアに支払われる給料が安くなる可能性があります。

そのほか、SES企業の契約社員として働くという方法もあります。ただし、契約社員といっても正社員と待遇が異なるかは会社次第です。自分の環境や条件に合わせて選ぶと良いでしょう。

SES企業に所属せず、個人事業主や1人で起業してフリーランスのSESエンジニアとして働く方法もあります。しかし、フリーランスの場合は契約から業務までの管理を自分一人でしなければなりません。給与の管理や確定申告など労務管理も必要になってきます。

また、フリーランスとして仕事を継続して稼ぎ続けるためには、エンジニアとしてかなり高いスキルが必要になります。逆にエンジニアは技術力が勝負なので、知識や技術を身につけてスキルさえあればいくらでも仕事を受注して稼げます。

日々自己研鑽を続けて常にスキルアップしていきたいと考えている方は、フリーランスエンジニアとして活動するのも良いでしょう。

SES企業でエンジニアとして働く場合にはさまざまなメリットがあります。SESはエンジニアの「技術」を提供する働き方です。SESの働き方の特徴がエンジニアとして業務を続けていくためにいくつかメリットになります。

ここではSESエンジニアにどのようなメリットがあるか紹介します。SESのエンジニアになろうとを考えている方は、自分の働き方と相談してどんなメリットがあるのか理解しておきましょう。

SES企業はほとんどが正社員雇用をしています。エンジニアとして正社員で働けるのは大きなメリットです。

SES企業は利益を上げるためにエンジニアを派遣して、エンジニアの労働力に対して客先から対価をもらいます。

派遣会社も同じ派遣の形態で利益を上げる企業です。派遣の場合は期間限定の契約社員で仕事がなくなれば自動的に退職になってしまい収入もなくなりますが、SES企業はほとんどが正社員雇用をしているため、仮に仕事がなくなったとしても、雇用契約が終わることはありません。

働き方のスタイルは派遣だけど雇用契約は正社員がいいという人や、安定した雇用で給料をもらってエンジニアを続けたい人にとってはメリットです。

未経験から正社員のエンジニアとして働きたい人にとってもメリットです。SES企業は経験の有無に関係なく正社員採用している企業がほとんどです。

ただし、未経験から正社員になるといっても簡単になれるとは限りません。未経験からITエンジニアとして業務をするためには知識や技術を何かの方法で身につけなければいけません。

たとえば、資格を取ったりどこかのITスクールに通って知識や技術を身に付ければ、未経験から正社員になれる可能性が大きくあがるでしょう。特に、いろいろあるITエンジニアの中でもインフラエンジニアは資格取得によって未経験から正社員のエンジニアになれる可能性が非常に高いです。インフラエンジニアになろうと考えている方は、CCNAやLPICなどの資格取得を目指すところから始めるのも良いでしょう。

関連記事:CCNAとは|試験の難易度から合格するための勉強方法まで紹介

LPICとは|取得で身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

SES企業にはいろいろな種類の仕事が取引会社から集まってきます。そのため、エンジニアとして幅広く経験を積むことで、いろいろな知識やスキルを身につけたい人にとってもメリットになるでしょう。

さらに仕事の難易度も、あまり経験のないエンジニア向けからハイスキルなエンジニア向けの仕事までさまざまです。それぞれのエンジニアのスキルに合わせた仕事を選ぶことができるのもメリットです。

また、未経験からコツコツと経験を積んで知識や技術を自分のペースで高めたいと考えている方は、会社で上司と相談しながらキャリアパスを実現することもできます。特に、案件がたくさんあるSES企業は、それぞれのエンジニアに適した業務が提供できるため、個々のキャリアパスを実現しやすくなります。

SESはプロジェクトの一部を委任されるため、業務範囲が限定的になります。業務範囲が限定的になることで、業務全体の仕事量を管理しやすくなるため残業も発生しにくくなります。

また、仕事を受注するSES企業は派遣先企業にエンジニアの派遣料を月単位で請求します。そのため残業が発生してしまう仕事は、企業はエンジニアに残業代を支払わないといけないため、会社も残業が出ないように努力します。

ただし、会社によっては給料の中に残業代を毎月の給料に入れていることもあります。その場合は、会社がどれくらい残業を許容しているか目安にもなります。SES企業の採用に応募する場合はよく確認しておきましょう。

SES企業でエンジニアとして働く場合はメリットがありますが、逆にデメリットもあります。環境や条件によってはメリットが逆にデメリットになることもあります。

「エンジニアとしてどのような働き方をしたいか?」「どのようなキャリアパスを実現したいか?」SESエンジニアとして働く前にデメリットも理解しておきましょう。ここではSESエンジニアとして働く場合のデメリットをいくつか紹介します。

SES企業は委任された範囲でエンジニアの労働を提供するため、業務は決められた範囲のエンジニア業務になります。そのため、ほとんどのエンジニアはマネジメント経験を積む機会がありません。

請負契約をするSIerのエンジニアであれば、プロジェクト全体を管理するためにスケジュールを立て、それぞれのタスクに対してエンジニアを割り当て、進捗管理や問題解決を日々おこなうマネジメント業務が発生しますが、SES契約で委任される業務は、プロジェクトの一部でほとんどマネジメントを必要としません。

簡単に言えばマネジメントされた業務を委任されて、それに対してSES企業のエンジニアが業務をする形になります。

SES企業は、お金を出すユーザーから請負契約をする会社を挟んで、業務を委託されるまでの間にいくつかの会社を挟んで下請けで働く機会が多くなります。そうなると会社に入ってくるお金も減り、その分エンジニアへ支払われる給料も低くなる傾向があります。

たとえば、システムを開発してほしい会社が100万円でSIerで請負契約を結んで仕事を発注したとします。SIerはエンジニアの労働力が必要なためSES企業とSES契約を結んで、プロジェクトの一部を50万で委任すると、SES企業はその50万の中からエンジニアに給料を支払うため、どうしても給料は低くなってしまいます。

SESのエンジニアは委任された業務が終わればそのプロジェクトから離れることになります。そのため、そのプロジェクトで培った経験や知識を次のプロジェクトで活かせるとは限りません。

いろいろな案件の仕事があり豊富な経験ができますが、自分のやりたい仕事や、キャリアパス実現のための仕事が常にあるとは限りません。

特にSES企業の正社員として働いているエンジニアは、場合によっては自分のキャリアパスより会社の方針や業務の方向性を優先して働かなければならないこともあります。会社の環境や事情で、キャリアパスが実現できなくなる可能性があることも理解しておきましょう。

委任された業務が終わってプロジェクトが変わっていくということは労働環境が変わるということでもあります。プロジェクトが変わればそこで新しい人間関係を築き、コミュニケーションを取りながら毎日円滑に業務を進めていかなければなりません。

慣れた環境で気心知れた同僚たちと仕事をしたほうが精神的に楽だと感じる人にとっては仕事の環境が変わることはストレスになってしまいます。ストレスは業務のパフォーマンスを大きく落とします。

また、新たに配属されたプロジェクトが自分のキャリアパスと大きく異なっていた場合は、人間関係だけでなく、業務の勉強も新しく始めなければならず、スキルと異なる業務の場合は、ストレスやプレッシャーは非常に大きくなります。

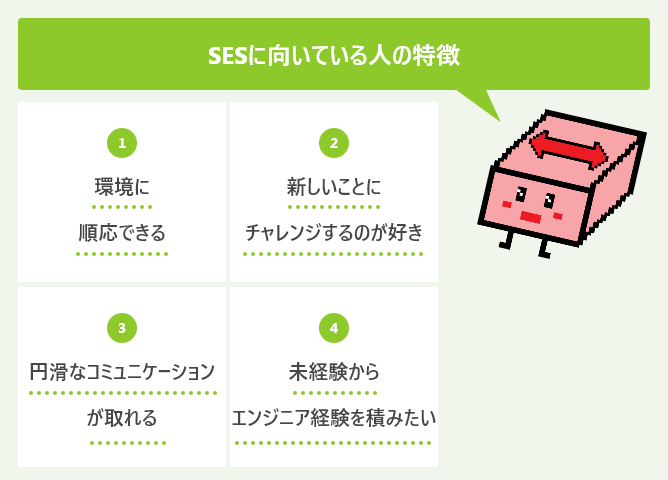

どんなエンジニアの働き方がいいかはその人の環境や条件次第になり、向き不向きもあるでしょう。SESエンジニアはプロジェクト単位で職場が変わり、環境が変わることを楽しめる人もいればそれを苦痛と感じる人もいるでしょう。

ここではSESのエンジニアに向いている人の特徴について紹介します。SESエンジニアで働こうと考えている方は自分の性格や環境と比べて参考にしてみてください。

SESエンジニアは委任されたプロジェクトが終われば、次のプロジェクトに配属されて勤務場所が数か月または数年のペースで変わります。また、新しいプロジェクトが前回のプロジェクトと同じような業務とは限りません。そのため、環境が変わっても常に新しいことにチャレンジしてそれを楽しんで順応できる人が向いているでしょう。

職場が変わればルールや人も変わります。「郷に入れば郷に従え」ということわざがあるように新しく配属されると、その職場のやり方を習得しなければいけません。エンジニアとしてどれだけスキルがあったとしても、その職場の業務のやり方を覚えなければ能力も発揮できません。

プロジェクトが数ヶ月や数年単位で変わると、一緒に働くメンバーも変わるので、新しいプロジェクトでは業務を円滑に進めるためにはコミュニケーション能力は必須です。

また新しいプロジェクトに同じ会社の人が必ずしもいるとは限らず、場合によっては一人で新しいプロジェクトに参加しなければならないこともあります。そうなると業務でわからないことや問題点が発生した場合は、社外の人とコミュニケーションをとって自分から進んで問題解決する姿勢が大事です。

プロジェクト業務は全員で目的を達成するために1つになることが大事です。プロジェクトメンバーの中で孤立してしまわないために、疎外感や孤独感などを感じることなく周囲と円滑なコミュニケーションを取る能力は必須です。

未経験からエンジニア経験を積みたいと考えている人にもSESエンジニアは向いています。逆に、メーカー、SIer、派遣会社などの求人情報は、ほとんどが経験者採用です。未経験から採用されるのは非常に難しくなります。

その点、SES企業はSES契約によってプロジェクトの一部を委任されて業務をこなすため、仕事が部分的だったり、あまりスキルを必要としない業務もあります。未経験から業務をこなせる仕事もいくつかあるので、その人のスキルにあった業務を配属してくれます。

ただし、簡単な業務やあまりスキルを必要としない業務は単価もそれなりに安いため、高収入を狙うためには資格取得や日々の勉強など自己研鑽が必要です。

メリットとデメリットもあるSESですが、デメリットを知ってしまうと、マイナスのイメージの方が気になって不安を感じる方もいるでしょう。また、具体的にデメリットになってしまう原因がどのようなものか知りたいと思う人もいるでしょう。

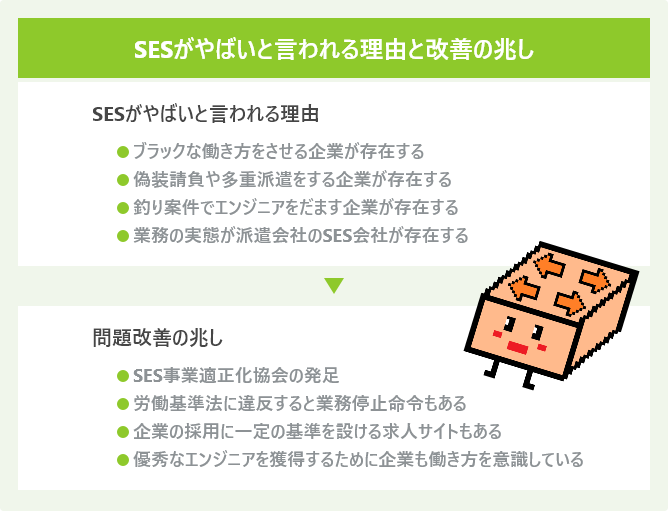

ここではSESが「やばい」と言われる理由とそれに対する改善のための業界の取り組みについて紹介します。

インターネットやエンジニア界隈で「SESがやばい」と言われるには下記のようにいくつかの理由があります。

①ブラック企業やグレーな働き方をさせる企業も存在する

②偽装請負や多重派遣の問題

③釣り案件の問題

④実態は派遣会社をおこなっている場合もある

SESのエンジニアは雇用形態は正社員であっても、働き方の形態は派遣会社のエンジニアと変わらず、下請けの部分的なエンジニア業務だけをこなすため給料が安くなり、働いているエンジニアにとってはあまりメリットを感じられなくなる条件があるのも事実です。

また、企業によっては会社の利益を優先してエンジニアの労働環境を無視した働き方をさせることがあるのも事実です。まずは、実際に「やばい」と言われる4つの問題点について紹介します。

労働基準法では社員の働き方を守るために、残業や休日労働などの適正な基準を定めています。この法律は労働基準法の36条で定められていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

しかし、 SES企業の中には36協定に違反して長時間労働をさせたり、場合によっては社員に過労死が出るような働き方をさせる企業も存在しています。厚生労働省と全国の労働局から「労働基準関係法令違反に係る公表事案」という形で労働基準法に違反した企業を公表しており、この中にSES企業も存在します。

また、こちらの資料は正式に労働基準局に届出があったもののみとなり、実際にはもっと多く存在する可能性があること、加えてこのような働き方はSES企業だけで起こっているわけではないということも理解しておきましょう。

顧客と企業の間で請負契約を結んだにもかかわらず、顧客が請負契約を結んでいない企業のエンジニアに指示を出してしまうと偽装請負となってしまいます。顧客が自社以外のエンジニアに業務指示が出せるのは派遣契約のみです。

そのほか、顧客と業務をする企業の間に入って、マネジメントと称して手数料だけを取って中抜きをするような場合も問題です。

法律では顧客と派遣契約を結んだ派遣会社がさらに別の派遣会社に派遣を依頼することは多重派遣となり禁止してしています。しかし、多重派遣を隠すためにSES契約を結んだ企業が、さらに別の会社にSES契約を結んでエンジニアを派遣してもらう悪質企業もあるのです。

釣り案件とは高単価で条件の良い案件をエンジニアに提示しておきながら、実際には別の案件を紹介するというものです。そのほかにも、会社がインフラ系のエンジニアに強みを持っているので、開発や分析系のエンジニアに開発案件を紹介するといってインフラ系の案件を紹介したり、募集がすでに終わった好条件の求人をずっと出しておいて、応募が来たら終わったという理由で別の案件を紹介したりするのも釣り案件の1つです。

釣り案件は騙し行為ですが、詐欺罪のように金銭的な損失が出ないため、取り締まるための法律が存在しません。そのため、たくさんのエンジニアを派遣すればするほど利益が上げられるSES企業や派遣会社の中には、釣り案件という意識はなく巧妙な手口で都合のいい仕事を紹介しようとする人材食い物ビジネスをする企業も存在するので注意しましょう。

SES企業はSES契約を結んでエンジニアを派遣するという業務形態を取っていますが、SES企業でも顧客と派遣契約をして派遣会社と同様の派遣業務をしている場合もあります。

エンジニアを派遣して会社の利益を上げるためにSES契約でエンジニアを派遣するか、派遣契約でエンジニアで派遣するかは企業の裁量に委ねられますが、SES企業の中には正社員の割合よりも派遣社員の割合が圧倒的に多く、社員登用を謳っていながら実際はほとんど正社員の採用はなく派遣社員ばかり採用する企業もあります。

社員は簡単に会社都合で雇用契約を解除できませんが、派遣社員はプロジェクトが終われば契約を解除できます。SES企業であえて派遣社員を多く採用する企業には注意しましょう。

偽装請負や多重派遣などブラックな業務をしている企業には刑事罰や、最悪の場合は免許取り消しなどの事業停止命令が行政から出されることもあるので、グレーな業務をするSES企業が存在する反面、それぞれの問題に対して解消されつつあるのも事実です。

たとえば、2020年1月1日にIT専門の弁護士たちが中心になって、SES事業健全化のために「一般社団法人SES事業適正化協会」が作られ、労働基準監督署や行政と連絡体制を作ってSES事業運用のために法律を適正化しようという動きがあり、偽装請負やブラック企業も今後は自然と淘汰されると考えられます。

そのほか、近年では転職ドラフトやFindyなどの企業がエンジニアをスカウトする求人サイトの登場で、企業側は採用理由や具体的な仕事を明記しなければならなかったり、エンジニアの成果物を確認しないといけなかったり、企業側に採用のために一定の基準を設ける求人サイトも存在します。

そのため、優秀なエンジニアを獲得するためには企業側はエンジニアの働き方を理解する必要性が以前よりも強まっているため、釣り案件行為や大量に派遣社員を送り込むだけの人材食い物ビジネスのSES企業も今後は少なくなるでしょう。

ブラックな一面もありますが、SESはIT業界にとっては必要不可欠な存在です。特にIT人材が不足していると言われている日本では、顧客と請負契約を結んでシステムやアプリケーションを作る場合は、SIerのエンジニアだけでプロジェクトを達成するのが難しいので、SESや派遣を利用せざるを得ないケースがほとんどです。

ここではSESの必要性や今後の将来性について紹介します。

独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センターが発表した「IT人材白書2020」によると2030年には最大で79万人のIT人材が不足すると発表しています。

ITシステムはどんどん規模が大きくなりさらに複雑になっていくため、開発や運用のためには今まで以上にエンジニアが必要になります。そのため、エンジニアの労働力を提供するSES企業はIT業界においては必要不可欠な存在となっています。

また、日本は少子化で労働人口そのものが減りつつあります。システムの高度化や大規模化に加えて、 労働人口そのものが減っている影響もありエンジニア不足はエンジニアの労働力を提供するSES企業にも影響するでしょう。今後ますます、エンジニアの需要自体が高まっていくことも考えられます。

SESはエンジニアを客先に派遣して労働力を提供するのが主な業務ですが、SES企業の中には自社の豊富なエンジニアの技術力を活用して、SIerと同様に顧客と請負契約を結んでシステムやアプリケーションを開発する企業もあります。

そのほか、社内の優秀なエンジニアを活用して自社サービスを開発して、SESからメーカーとして成長する企業も存在します。SES企業としても自社の優秀なエンジニアを他社のためだけに使うのはもったいないと考える企業はたくさんあります。

IT業界ではどんなサービスが当たるかわかりません。エンジニアを派遣するだけの人材利用型ビジネスから、エンジニアの能力を活かしてサービスを生み出す人材活用型へ転身するSES企業は今後どんどん増えていくでしょう。

SES企業のほとんどが自社開発サービスを持っていないため、エンジニアを派遣してその対価で利益を上げざるを得ない中小企業です。そのため、SES企業の中にはエンジニア派遣以外で稼ぐ部署がないということもあります。

そうなると、自分のアイデアや技術を活かして会社に貢献できるチャンスです。自分の技術やアイデアが採用されると、場合によっては重要なポジションを任せてもらえることもあるので、仕事の成果によってはすぐに会社の経営にかかわることも不可能ではありません。

自社のエンジニアを派遣して対価を得るだけでなく、自社で売れるITサービスを持ちたいと考えるSES企業は多数あります。そのため、会社にとって有益な企画やサービスを生み出せるエンジニアはどんどん会社の中枢に抜擢されるでしょう。

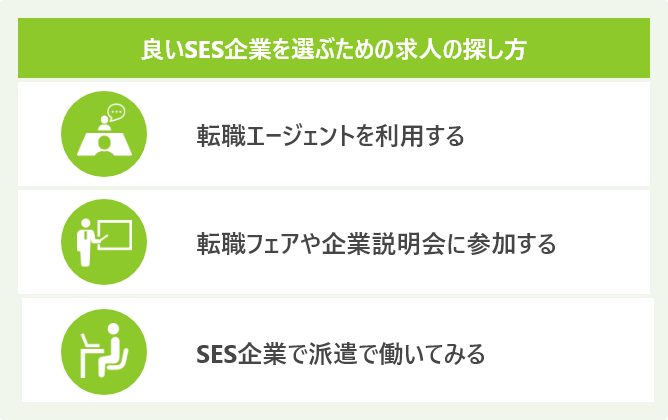

SESの求人はインターネットで検索すればたくさん引っかかるため、どうやって求人を探して、何を基準に選んだらいいか迷う方もいるのではないでしょうか。業務内容が同じであれば、どの求人を見ても同じようなことが書かれているので、良いSESの求人かどうか内容を読んだだけでは判断できないでしょう。

良いSES企業で働くためには、まずは求人の探し方が大事です。ここでは良いSES企業の求人を探すための方法について紹介します。

良いSES企業の求人を探すためには、転職エージェントを通して会社の情報を取得するのが最短の方法でしょう。企業の求人内容を読んだだけではどんな業務をするのかを多少は理解できても、会社の状況までは明確にわからないことがほとんどです。

転職エージェントはたくさんの企業の求人を扱ってきており、求人内容以外にも社風や会社の文化などの情報も持っています。場合によっては自分が知りたいSES企業の営業担当と直接話すこともできます。

求人への応募の有無や内容の確認だけでなく、転職エージェントに求人を出している企業がどんな会社なのか聞いて情報収集してみましょう。

どんな会社なのか知るために、転職フェアや企業説明会に積極的に参加するのも非常に有効な方法です。転職フェアや企業説明会には必ず企業の採用担当者が来ています。場合によっては現場のエンジニアと直接話すこともできます。自分の目で確認して、知りたい内容を企業の社員と直接話せると確実に情報収集ができます。

ただし、転職フェアや企業説明会は不定期に開催されており、すべての企業がおこなっているとは限りません。インターネットで「転職フェア」や「企業説明会」と検索して開催日を確認して、説明会は時間が限られているため質問したい内容はあらかじめまとめておきましょう。

転職エージェントからの話や企業説明会だけでは、本当に良いSES企業か判断に迷う人もいるでしょう。そういう場合は、すぐに正社員にはならずに一度派遣社員で働いてみて会社の雰囲気を掴むのも1つの方法です。派遣会社に問い合わせて自分が気になるSES企業が、派遣社員を経て正社員採用という道を選べるか確認してみましょう。

SES企業は基本的には正社員雇用ですが、派遣社員も並行して募集している場合があります。

派遣で働いてみればその会社の雰囲気を直接感じ取ることができ、正社員として働いている人とコミュニケーションを取ることによって、どんな会社なのかを知ることができます。

また、派遣社員として働けばその会社で実績ができて、企業にとってもあなたがどんなエンジニアか知る機会にもなるので、双方でマッチングすれば正社員として採用されることも可能です。

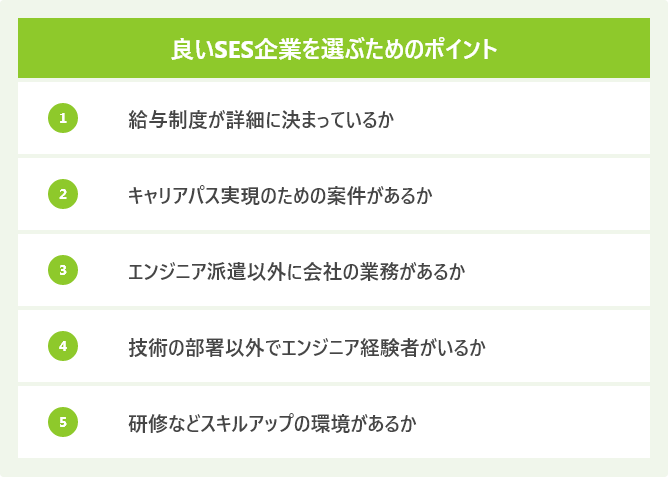

良いSES企業か判断するために、面接で何を確認したらよいかわからないという人もいるのではないでしょうか。面接は会社が応募してきたエンジニアを判断する場であり、エンジニアが会社を判断する場でもあります。

ここでは良いSES企業か判断するために、採用面接や企業説明会などで面接官に確認しておきたい内容について紹介します。

給与制度については一番最初に確認しておきたい項目です。基本給に加えてどのような手当があるのか詳細に確認しておきましょう。

そして、特に確認しておきたいのは、常駐先企業がない場合の待機期間の給料の支払いがどうなるかです。派遣社員の場合は仕事がないと自動的に雇用契約が切れますが、SES企業の正社員になると仕事がない場合でも雇用契約は切れず待機期間という形で給与が支払われます。しかし、企業によっては給料の何割かをカットして支払う場合があります。

そのほか、給料が残業代込みの場合もあります。自分の納得できる範囲の残業代込みの給料になっているかも確認しましょう。

たくさんの案件を扱うSES企業でも、会社の強みや得意分野があります。自分のキャリアパスを実現するための案件があるかも確認しておきましょう。

会社の方向性と自分のやりたい仕事が一致していれば問題はありませんが、自分の目標を達成するための仕事がなければキャリアパスが実現できないため、入社しても転職を余儀なくされます。

そして、双方のミスマッチングをなくすためにも自分のキャリアパスについて、面接で明確に伝えられるように整理しておきましょう。

エンジニアのキャリアパスについて知りたいという人は、こちらの記事で詳しく解説しているので読んでみてください。

関連記事:エンジニアのキャリアパスの種類は? 目標の決め方と職種別の事例も紹介

SES企業はエンジニア派遣を主な業務としていますが、それ以外に会社として利益を出せるサービスがあるかも確認しておきましょう。

エンジニア派遣だけのSES企業だと、実態は派遣会社とほとんど変わりません。そのため自分のキャリアパスやスキルアップのために、常に自分に合ったプロジェクトを探し続けなければいけません。

逆に、すでに会社の中に顧客を抱えてWeb サービスを開発している部署があるなら、Web系エンジニアになりたい人ならわざわざSESでプロジェクトを渡り歩く必要もなく社内でスキルアップも可能でしょう。

その他、自社でシステム開発をおこなっていたり、請負をおこなっているSES企業であれば、将来はメーカーやSIerのエンジニアと同等の技術力やマネジメント力を身につけることも可能です。

また、会社にエンジニア派遣以外のサービスがない場合は、自分で新しいサービスや企画を立ち上げて会社に貢献してキャリアパスを実現する方法もあります。

技術の部署以外でエンジニア経験者がいるかも確認しておきましょう。特に会社の営業は仕事を受注する場合は、顧客とエンジニアの仲介をするポジションで、エンジニア経験がないと業務のミスマッチングが起こりやすくなります。

最悪の場合は、顧客から来た求人情報をそのままエンジニアに流して、曖昧な内容だけを伝えられて強制的に面接をするということもありえます。

仕事をするエンジニアとしても、マネジメントをする営業がITについてまったく知らないと不安に思う人もいるでしょう。企業の人と面接をする前に営業からどんな仕事内容か明確に説明してもらいたいと思うものです。

SES企業にエンジニアとして入社したら、毎日の業務をこなすだけではスキルアップはできません。エンジニアとして業務を続けていくためには、空いた時間を使って資格を取得したり勉強してスキルアップしなければいけません。

そのため、会社に実機に触れるようなラボ環境があったり、資格取得のための研修のサポートがあったりするとエンジニアとしてスキルアップしやすいでしょう。そのほか、社内でエンジニア同士の勉強会があったり、専任の技術講師がいるかなど、スキルアップのためにどんなバックアップ体制があるかよく確認しておきましょう。

SES企業にはメリットもデメリットもあるので、何をメリットと感じるかは条件や環境によって変わってきます。SES企業の中にはエンジニア派遣だけでなく、自社サービスを開発している企業もありSESを取り巻く環境も大きく変わってきています。

SESエンジニアを目指している人は、キャリアパス実現のためにまずは自分の働き方や目標に合った求人を選ぶところから始めてみましょう。

あなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04