CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

IT人材の需要が高まる中、未経験からエンジニアを目指す人が増加しています。エンジニアになるためには、将来の目標や取り組むべきことなどをまとめた「キャリアプラン」が不可欠ですが、どのようにキャリアプランを立てればよいのか、そもそもやり方がわからないという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、未経験からエンジニアを目指すためのキャリアプランの立て方について詳しく解説します。キャリアプラン実現に役立つ資格も紹介するので、参考にしてみてください。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

企業の特性や受講生の要望を汲み取り、企業にとっても受講生にとっても良いマッチングができるよう就職活動をサポートしています。「誠実」をモットーに受講生が安心して就活に専念できるよう尽力しています!前職の精神科で培った「傾聴力」を活かし何でも相談できる存在になれるよう日々求職者に寄り添っています!

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これまでの営業経験やキャリアコンサルタントの国家資格を活かし、効果的なコミュニケーションと問題解決力を培い、個々のキャリアの成長支援に情熱を注いでいます。「初志貫徹」をモットーに、自分らしく輝くキャリアパスを見つけるお手伝いをします。常に相手の立場に立ち、親身なサポートを提供できるよう努めています。

目次

開くあなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

キャリアプランとは、「将来自分がどのようになりたいのか」「どのような仕事をしたいのか」などの目標を決めて、その目標を実現するために「何をしなくてはいけないのか」具体的な計画を立てることです。

キャリアプランがあることで、何をやるべきかが明確になり、自分がなりたい姿や理想の働き方を実現しやすくなります。

自分の適性が分かる!今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

エンジニア診断ツールの特徴

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

未経験からエンジニアを目指す場合は、事前にキャリアプランを立てておくことが特に重要です。近年、エンジニアの種類は多様化しており、エンジニアごとに必要な知識やスキルは異なります。自分がなりたいエンジニアになるには、キャリアプランを立て、必要な知識やスキルを効率的に身に付ける必要があります。

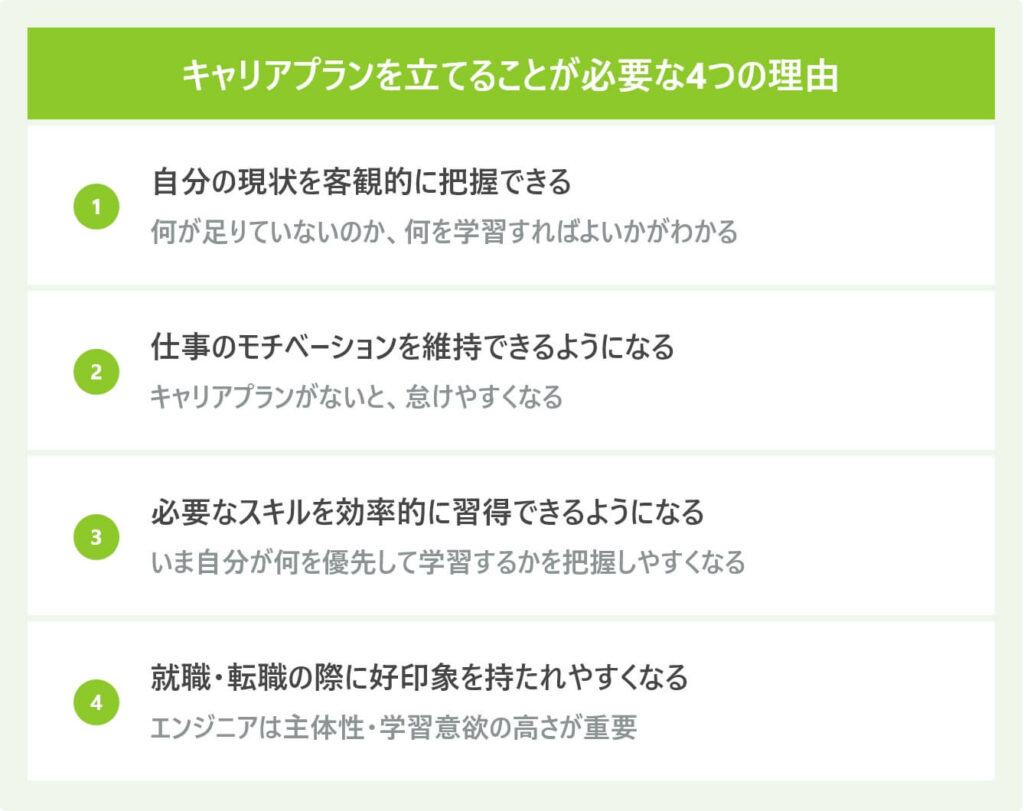

ここでは、なぜキャリアプランを立てる必要があるのか、その理由について詳しく解説します。

キャリアプランを立てることによって、自分の現状を把握できるようになるメリットがあります。自分の目標に対して、自分の現状を客観的に把握することで、何が足りていないのか、どのような知識を身に付けなければいけないのかが明確になります。

将来のために自分が身に付けておく知識が明確になれば、必要な学習量なども把握しやすくなるでしょう。自分の現状を客観的に把握して、今やるべきことを整理するためにも、キャリアプランは重要です。

キャリアプランは、仕事のモチベーション維持にもつながります。自分の目標が明確になっていないと、惰性で仕事をしてしまったり、怠けてしまったりするものです。キャリアプランで自分の目標・やるべきことが明確になっていれば、目の前の仕事に対して全力で取り組めるようになります。

どんな仕事も年齢的な制限や壁は必ずあるため、若いうちからキャリアプランを立てておくことで、自分がなりたいエンジニアを目指しやすくなるでしょう。

キャリアプランがあることで、必要なスキルを効率的に習得できるようになるメリットもあります。エンジニアの仕事内容は多岐に渡り、身に付けなければいけない知識やスキルは現場によって変わってきます。

エンジニアとして働いている人の中には、どの分野の学習を優先的に進めればよいのか迷う人もいれば、自分の業務や目標とは関連性がない分野の学習を進めてしまう人も多くいます。

キャリアプランがあれば、自分の目標に向けて何を学習すればよいのか、今は何を優先して学習するかを把握できて、必要なスキルを効率的に習得できるようになります。

自分で明確なキャリアプランを持っていれば、就職・転職の際に好印象を持たれやすくなります。企業からは、「目標意識が高くて自分の意志で行動できる」「学習意欲が高い人材」といった高い評価を得られるでしょう。

エンジニアの仕事をするうえで、自分で物事を考えたり、学習したりすることは非常に重要です。就職・転職の面談などでは、求職者の主体性・学習意欲の高さなどを重視している傾向があります。描いているキャリアプランを自分の言葉で説明することで、良いアピールにつながるでしょう。

30秒で結果がわかる! エンジニア診断を無料で受けよう

「エンジニア診断ツール」を使うと、12の質問に答えるだけで、8種類のエンジニアの中から一番自分に向いているエンジニアがわかります。

さらに、「エンジニア診断」は無料で受けられて、診断結果には向いているエンジニアの仕事内容が記載されているので、自分の適性をその場で理解することが可能です。

「エンジニア診断」を活用して、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

キャリアプランが重要であることをここまで解説してきましたが、実際にどのようにしてキャリアプランを立てればよいのか、わからない人も多いと思います。

ここでは、未経験からエンジニアになるためのキャリアプランの立て方について、詳しく解説していきます。

まずは、どのようなエンジニア職が世の中にはあるのかを知ることから始めましょう。エンジニアの種類は非常に多く、仕事内容もさまざまです。

IT業界で働いているエンジニアのイメージといえば、パソコンに向かって黙々とキーボードを叩いているイメージを持たれがちですが、実際にはチーム単位でコミュニケーションを取りながら仕事をするケースがほとんどです。

エンジニアの種類を見て、自分が興味が持てそうな仕事内容か、これまで培ってきた知識や経験などを活かせそうかを考えるようにしましょう。

エンジニアの種類や仕事内容については、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

ITエンジニアの種類や仕事内容とは? 必要な能力とやりがいも解説

「ITエンジニアにはどんな種類があるの?」「おすすめのITエンジニアを知りたい」など、ITエンジニアの種類や仕事内容、将来性が高く...

記事を読む

次になりたいエンジニアを決めていきます。自分の今までの経歴を振り返り、自分の得意・不得意な仕事や性、強みなどを明らかにすることで自分に適したエンジニアを探していきましょう。

自分がなりたいエンジニアが決まったら、そのエンジニアになるために必要なスキルや知識を把握しましょう。エンジニアの種類によって仕事内容は変わるため、求められるスキルや知識もエンジニアによって変わってきます。

また、エンジニアの仕事をするうえで最低限必要なスキルや知識も把握しておきましょう。たとえば、パソコンの基本操作やWordやExcelなどのOffice製品の使い方などは事前に身に付けておくとよいでしょう。

次に、必要なスキルや知識を身に付けるための具体的な計画を立てるようにしましょう。未経験からエンジニアになる場合は、実務経験を積む前になりたいエンジニアに求められる知識を最低限身に付けておかなければなりません。身に付けた知識は就職・転職の際に良いアピールポイントになり、エンジニアになってからのスキル習得のスピードも格段に早くなるでしょう。

注意点として、自分がなりたいエンジニアに必要なことだけを学習する場合は、自分の知識として定着しているか、判断しづらい部分があります。そこでおすすめなのが資格の取得です。資格を取得すれば、自分がなりたいエンジニアに必要なスキルや知識を体系的に学習できて、就職・転職時のアピールポイントにすることもできます。

エンジニアになるまでのキャリアプランだけではなく、エンジニアになってから5年後・10年後のキャリアプランも立てておきましょう。5年後・10年後のキャリアプランを立てる際には、身近で働いている先輩がどのような働き方をしているのかを参考に立てるのがおすすめです。

さらに、自分がなりたい職種に就くために何を勉強するべきか、どのような資格を取得すると有利になるのかを逆算して考えていきましょう。エンジニアの種類は非常に幅広く、エンジニアになってからのキャリアパスの選択肢も増えています。

エンジニアになってからのキャリアプランがない状態だと、日々の仕事をこなすことで精一杯になってしまい、スキルアップしないまま年齢を重ねることになるでしょう。エンジニアとして長く働くためには、自分が立てたキャリアプランに沿って日々取り組む必要があります。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

エンジニアとして業務を続けるためには、顧客の実現したいシステムを作るために知識や技術をつねにアップデートし続けなくてはいけません。そのため、知識や技術のアップデートのためには何かのキャリアプランを持って、その目標に向かってスキルアップをする必要があります。

エンジニアとして経験がある人であれば、自身の経験をもとに業界の動向を理解してスキルアップのためにキャリアプランを立てれますが、未経験からエンジニアを目指そうと考えている人は業界の情報や経験がないため、スキルアップのためにどんなことをしたらいいか明確にするのが難しくなります。

そのため、未経験者の場合は明確なゴールを決めてスキルアップをして転職を成功するために、経験者以上に明確なキャリアプランを立てて、目標を達成する必要があります。

エンジニア診断を受けて最初の1歩を踏み出そう!

エンジニアになるかどうか悩んでいる人は、まず「エンジニア診断ツール」を活用するのがおすすめです。

「エンジニア診断」を使うと、どのエンジニアに自分が向いているのか、簡単に理解することができます。約30秒で診断できるので、気軽に利用してみてください。

エンジニア診断ツールでわかること

エンジニアになってからのキャリアアップの選択肢は、大きく分けて以下の3つです。

エンジニアの3つのキャリアアップの方法

ここでは、上記の選択肢を目指す人の特徴や、どのようなスキルが必要かを解説していきます。

特定の分野に特化して職人的な働き方をしたいと考えている人は、スペシャリストを目指すことができます。

スペシャリストは自分が得意としている分野がはっきりしているため、その分野での仕事において確実な成果が出せると周囲から信頼してもらいやすくなります。エンジニアの現場では特定のスキルを持っている人材は貴重なので、ほかのエンジニアと差別化できる点もスペシャリストのメリットです。

ただし、自分が極めたスキルや知識の需要がなくなる可能性は十分にあります。IT業界は技術の移り変わりが非常に早いため、自分の得意分野を磨きつつ、技術の変化に対応できる柔軟性やコミュニケーション力を磨いておく必要があります。

多くの人とかかわって幅広く仕事をしたいと考えている人にはジェネラリストがおすすめです。ジェネラリストとは、1つのスキルではなく、幅広い分野の仕事に対応できるオールラウンダー的なポジションです。

仕事をスムーズに進めていくためには、全体の状況を把握して、必要な業務を柔軟にできるジェネラリストの存在が欠かせません。ジェネラリストになれば、さまざまな現場で働けるので、エンジニアとしてのスキルや知識も蓄積されるでしょう。

しかし、ジェネラリストは各分野に関する専門性が高いわけではなく、器用貧乏に陥りやすいデメリットがあります。企業によっては専門性が浅い人材として評価されてしまう可能性もあるので、さまざまな現場で実務経験を積みつつ、強みになるスキルを身に付けておくのがおすすめです。

チームをまとめることや交渉が得意な人の場合は、マネジメントに転向するという選択肢もあります。マネジメント職は最も責任が大きいポジションなので、ほかのポジションよりも高収入を目指せます。

マネジメント職は多くの人とかかわりながら仕事をするため、人間関係でのストレスやプレッシャーも大きくなりやすいのが特徴です。マネジメント職に就くためには、メンバーをまとめられるコミュニケーション能力やヒアリング力が求められます。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

プロジェクトの中で、ジェネラリストやマネジメントのポジションは設計や実装をするスペシャリストに比べて枠が比較的少なくなり、キャリアプランとしてマネージャーやリーダーのポジションを目標にして、実際に実現できる人が少ないのが現状です。

また、どこかの会社に所属して、ジェネラリストやマネージメントのポジションになるということはその会社で何らかの昇格をして、複数のエンジニアの中から選ばれるということになるため、ジェネラリストやマネジメントのキャリアパスを歩む人は少ないです。

そのため、スペシャリストのキャリアプランを立てて成功してる人のほうが多いです。スペシャリストになってフリーランスや起業をすれば、スペシャリストとしての実績をもとに ジェネラリストやマネジメントのポジションにつくこともできます。新しい技術にキャッチアップし続けて勉強することが苦でない方であれば、スペシャリストのキャリアパスを歩むことをオススメします。

ここからは、エンジニア別にキャリアプランの例を紹介していきます。それぞれのエンジニアの仕事内容・キャリアアップの例を知ることで、自身のキャリアプランをより具体的に立てられるようになります。

自身のキャリアプランを立てる際に参考にしてください。

開発エンジニアとは、システムやソフトウェアの設計・開発に携わるエンジニアのことです。開発エンジニアの仕事対象は幅広く、業務系システムやWeb系システム、組み込み系システムなどの設計・開発・運用保守などを実施します。

開発エンジニアにはさまざまなタイプがあり、その中でも代表的な職種が「システムエンジニア」と「アプリケーションエンジニア」の2つです。それぞれのキャリアパスについて説明していきます。

システムエンジニアは、システムの開発・設計に携わるエンジニアです。システムエンジニアの代表的なキャリアパスは、プログラマーを経てシステムエンジニアとしてシステムの設計・構築などの上流工程に携わるパターンが多く見られます。

未経験からシステムエンジニアになるケースも珍しくはなく、テスト業務や運用・保守業務を経て、要件定義や設計・構築などにキャリアアップするケースも多いです。

上流工程を経験した後は、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーになり、プロジェクトのマネジメント業務を担うケースが多く見られます。

システムエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

システムエンジニアの仕事が気になる人は、こちらの記事をチェックしてください。

関連記事

IT業界の花形 システムエンジニア | 仕事内容から年収まで解説

IT業界は多くの人が憧れる将来性のある業界です。その中でも「システムエンジニア」は有名な職業で人気も高いです。 システムエンジニア...

記事を読む

アプリケーションエンジニアとは、業務系アプリケーションやスマートフォンアプリなどを開発するエンジニアのことです。アプリケーションエンジニアもシステムエンジニアと同じく、運用・保守から要件定義・設計・構築などの上流工程を目指すのが一般的です。

その後マネジメントスキルを身に付けて、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーとしてプロジェクトのマネジメント業務に携わるケースが多いです。近年、テックリードやプロダクトマネージャーなど新しい役職が増えており、アプリケーションエンジニアのキャリアパスの選択肢は増えているといえるでしょう。

アプリケーションエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

キャリアアドバイザー

杉田 早保

開発エンジニアの中で未経験からキャリアプランを立てる場合はアプリケーションエンジニアのキャリアプランをおすすめします。

システムエンジニアの業務は、システム全体の構成や機能を理解して、各機能の開発を担当するエンジニアから上がってきた成果物をまとめるポジションで、プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーの業務になります。リーダーやマネージャーのポジションは採用枠が少なく、未経験からいきなりシステムエンジニアになるのは難しいです。

逆にアプリケーションエンジニアは、実際に手を動かしてプログラミングをおこないさまざまな機能を開発するエンジニアで、人手もたくさん必要で求人もたくさんあるため、転職しやすいです。エンジニアとして経験を積んで、技術スキルを身につければシステムエンジニアやアプリケーション開発のリーダーとして業務をすることができます。

インフラエンジニアとは、インフラ環境の設計・構築などに携わるエンジニアのことです。企業のシステムやサービスが動くためには、サーバーやネットワークなどのインフラ環境が欠かせません。

インフラエンジニアは担当する領域に応じて「ネットワークエンジニア」「サーバーエンジニア」「データベースエンジニア」「クラウドエンジニア」「セキュリティエンジニア」の5つに分類されます。

ここでは、それぞれのエンジニアのキャリアパスについて説明します。

ネットワークエンジニアのキャリアパスとして一般的なのが、ネットワークの監視や運用・保守などの仕事を経て、ネットワークの設計・構築などの上流工程にキャリアアップするパターンです。

未経験の場合は、ネットワークの監視や運用・保守などの仕事からスタートして、実務経験でネットワークに関する基本的な知識が身に付いたら上流工程の仕事を担当します。

近年ではシステムの要件定義から開発・保守までをすべてこなす「フルスタックエンジニア」という形で働く人も増えています。

ネットワークエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

ネットワークエンジニアについて詳しく知りたい人は、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

ネットワークエンジニアとは?仕事内容&必須スキルまとめ

「ネットワークエンジニアってどんな仕事なの?」「そもそもネットワークって何?」といった疑問を抱く人が多いのではないでしょうか。 コ...

記事を読む

サーバーエンジニアの仕事はネットワークエンジニアの仕事と比較的近く、サーバーの監視や運用保守からキャリアをスタートして、そののち設計・構築などの上流工程の仕事を担当するパターンが一般的です。

サーバーエンジニアのキャリアパスとして多いのが、小規模なサーバー構築から難易度が高い大規模なサーバー構築まで一通り対応できるスペシャリスト的な働き方を目指すケースです。

ほかにも、サーバーやネットワークどちらの領域にも対応できるオールラウンダーとしてのキャリアパスや、プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャーとしてマネジメント業務を担うなどといったキャリアパスもあります。

サーバーエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

データベースエンジニアのキャリアパスも同じく、データベースの保守運用からスタートして、実務経験を重ねていったらデータベースの設計・構築などの上流工程にキャリアアップするのが一般的です。

近年、データの適切な管理や事業への活用が求められており、データベースエンジニアの仕事の需要は高まっているといえるでしょう。

データベースエンジニアとしてキャリアアップしたら、データサイエンティストやデータベースコンサルタントとして、企業のデータ活用に関する戦略のアドバイスやサポートなどをするキャリアパスが存在します。

データベースエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

クラウドエンジニアとは、クラウド上にインフラ環境を構築するエンジニアです。クラウドにインフラ環境を構築するため、サーバーやネットワーク機器の導入費用が掛からない、クラウドサービス事業者が運用・保守をするため人件費を削減できるなど、さまざまなメリットがあります。

クラウドエンジニアのキャリアパスとして多いのが、クラウドやインフラ、セキュリティに関する知識を身に付けてスペシャリストとして業務をするキャリアパスと、顧客に対してクラウドの企画・提案などをする「クラウドコンサルタント」として働くキャリアパスなどがあります。

クラウドエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

クラウドエンジニアの仕事についてさらに詳しく知りたい人は、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

クラウドエンジニアに興味のある方は「いったいどんな職業なんだろう」「どんな業務内容なんだろう」「どうやったらなれるの」「将来性やお...

記事を読む

セキュリティエンジニアは、企業のセキュリティ対策を担当しているエンジニアです。サイバー攻撃への対応や内部不正の抑止、個人情報・機密情報の漏えい防止など、幅広い仕事をします。

セキュリティエンジニアのキャリアパスとして多いパターンは、企業や顧客へセキュリティに関するアドバイス・サポートをする「セキュリティコンサルタント」を目指すか、サイバー攻撃に強いシステムを設計する「セキュリティアーキテクト」になるパターンなどがあります。

セキュリティエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

キャリアアドバイザー

石川 未雪

インフラエンジニアの中で未経験から キャリアプランを立てる場合はネットワークエンジニアのキャリアプランをおすすめします。そのほかのインフラエンジニアは、未経験から知識や技術を身につけるためにはネットワークの知識が前提として必要になります。

サーバーエンジニアとして サーバーを構築する場合は、サーバーにネットワークの設定をしなければならず、クラウドエンジニアの場合はネットワークを知っていないとクラウドでITインフラを構築することは難しいでしょう。またセキュリティエンジニアになると、システムにセキュリティを実装をしたり、サイバー攻撃を受けたときにログ調査をする場合はネットワークを含めITインフラからWeb アプリケーションまでの知識は前提として必要になります。

それらに対して、ネットワークエンジニアの勉強で、ネットワークの知識を習得する場合は、 サーバーやクラウドの知識はなくても習得することができます。未経験からキャリアプランを立てる場合はネットワークエンジニアのキャリアプランがよいです。

Webエンジニアとは、WebサイトやECサイトなどで使うシステムやアプリケーションの設計・開発や運用・保守などをするエンジニアのことです。仕事の幅が非常に広いのが特徴なので、Webサイトのデザインやマーケティングまで担当するエンジニアもいます。

Webエンジニアは担当する領域に応じて、大きく分けて「バックエンドエンジニア」「フロントエンドエンジニア」との2つに分けられます。ここでは、それぞれのエンジニアのキャリアパスについて解説します。

バックエンドエンジニアは、Webサイトやアプリケーションの裏側・土台であるバックエンドの開発に携わります。サーバーやデータベースの構築スキルやフロントエンドの知識、CMS構築のスキルなど、幅広い領域での知識やスキルが求められます。

バックエンドエンジニアの代表的なキャリアパスは、仕事の幅を活かしてフルスタックエンジニアやシステムエンジニアになるケースが多いです。ほかには、チームリーダーやマネージャーとして、バックエンドのマネジメントを担当するケースも多く見られます。

バックエンドエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

フロントエンドエンジニアは、Webサイトや・アプリケーションの見た目であるユーザーインターフェース(UI)を構築するエンジニアです。

フロントエンドエンジニアのキャリアパスには、HTMLやCSS、JavaScriptなどのスキルを磨いてスペシャリストとして働いたり、Webサイト全体の進行管理をするWebディレクターを目指すなど、さまざまな選択肢があります。

ほかにも、Webサイト内の情報へのアクセスやユーザーの使い勝手などを専門に実装するUI・UXエンジニアを目指す選択肢もあります。

フロントエンドエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

キャリアアドバイザー

杉田 早保

Webエンジニアの中で未経験からキャリアプランを立てる場合どちらでも構いません。

未経験から転職する場合に、単価は安くてもいいのでとにかくすぐに収入が欲しいという人であればフロントエンドエンジニアのほうがおすすめです。フロントエンドエンジニアの場合、身につけるスキルはHTML、CSS、JavaScriptが基本で後はReactやVue.jsなどのフロントエンドでよく使われるフレームワークを身につければほとんどの業務をおこなうことは可能で、簡単な仕事から難易度の高い仕事まで幅広くあります。

逆に、バックエンドエンジニアの場合は、フロントエンドエンジニアと比べて勉強する量が多くなるため必要なスキルを身につけるのに時間がかかります。たとえば、バックエンドの開発では、Webアプリケーションを実行させるためにITインフラの理解が必要になり、プログラミング言語とデータベースの習得が必須になり、UIやUXとの連携も考慮するためフロントエンドの知識も必要になります。さらに、複数の人と開発する場合はGitのようなバージョン管理システムを使いこなせなければならず、プログラミング言語以外にも身につけなければならない知識がたくさんあります。

エンジニアとして実務経験を重ねていくと、設計・構築などの上流工程を担当するケースが多くなります。仕事の難易度が格段に上がる分、覚えなくてはいけない知識も多くなります。

上流工程を担当する代表的な職種は「ITコンサルタント」「プロジェクトマネージャー」「データサイエンティスト」の3つです。ここでは、それぞれのキャリアパスについて解説します。

ITコンサルタントは、ITに関する高度な知識を活用して、企業の要望や課題を解決する専門性が高い職種です。システム設計やシステム実装後のサポートなど、プロジェクトの中心となる重要な業務に携わります。プロジェクトの品質・進捗の管理や、セキュリティ面での安全確保など、幅広い仕事をします。

ITコンサルタントとしてさらにキャリアアップするには、企業の経営層とより深くかかわる共同経営者を目指す道などがあります。

ITコンサルタントの仕事・キャリアパスの特徴

プロジェクトマネージャーは名前の通り、プロジェクトのマネジメント業務や顧客との交渉などを担当するポジションです。システムの開発環境の準備やメンバーの確保、仕様変更にともなう調整など、さまざまな業務を担当します。

プロジェクトマネージャーからのキャリアパスの例として、ICTを活用した経営戦略を立案する「CIO(Chief Information Officer)」や、企業内の技術責任者である「CTO(Chief Technology Officer)」などを目指すルートが存在します。

プロジェクトマネージャーの仕事・キャリアパスの特徴

データサイエンティストの主な仕事は、企業が管理している膨大なデータを分析・解析することです。データの分析・解析能力はもちろん、データをどのように活用して顧客の課題を解決するのかなど、ビジネスやマーケティングに関する知識も求められています。

データサイエンティストになってからのキャリアパスは、プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトのマネジメントを担当したり、研究開発職として製品の開発に深く携わったりなど、さまざまな選択肢があります。

データサイエンティストの仕事・キャリアパスの特徴

キャリアアドバイザー

石川 未雪

未経験からキャリアプランを立ててエンジニアを目指す場合、すぐに自分がなりたいエンジニアになれるとは限りません。なかには、キャリアプランを実現するためにいくつかのエンジニア経験を経る必要があるエンジニアもあります。たとえば、プロジェクトマネージャーの仕事をするためには何かのプロジェクトでエンジニア経験が必要になり、ITコンサルタントの仕事をするためには、前提としてITエンジニアの経験や知識が必要になります。

キャリアプランを立てる場合は、自分が目指すエンジニアになるためにどのような経験が必要なのかを理解して、自分がなりたいエンジニアに必要な経験が積めるステップアップをするためのエンジニアを目指すことも考えましょう。

未経験からの場合は、目指せるエンジニアの種類が非常に多いため、どのエンジニアを目指すべきか迷ってしまう人も多いと思います。どうしても決められない場合は、今後需要が高まる可能性が高い「AIエンジニア」「IoTエンジニア」「AR/VRエンジニア」のどれかを目指すのがおすすめです。

ここでは、それぞれのキャリアパスについて解説していきます。

AIエンジニアとは、機械学習やディープラーニングの知識を駆使してAIに関するサービス開発やAIのサービスを作るために必要なデータ収集や分析などをします。AIに関する知識はもちろん、データベースや数学などさまざまな知識が求められる職種です。AIはチャットボットやロボット、車の自動運転など、多くの業界で導入されており、今後も高い需要が見込まれています。

AIエンジニアとして経験を重ねた後のキャリアプランは、AIに関する知見を持っているプロジェクトマネージャーとしての道や、経営コンサルタントを目指す道などが代表的です。

AIエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

IoT(Internet of Things=モノのインターネット)とは、すべてのモノがインターネットに接続され、情報が相互に共有されている仕組みのことです。IoTエンジニアは、IoTのネットワークを適切に構築するために必要なプログラミングを実装したり、完成したシステムのメンテナンス・アップデートなどを担当したり、さまざまな仕事をします。IoTに関する知識やソフトウェアとハードウェアの知識などが必要な職種です。

IoTエンジニアのキャリアパスの選択肢は幅広いので、システムの組み込みやAIに関する分野に特化したり、製品の企画・開発のフェーズに携わったりなどが挙げられます。

IoTエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

AR/VRエンジニアは、ゲームやエンタメなどのコンテンツ制作が主な仕事で、CGや実写映像などを仮想世界でも楽しめるようなコンテンツを作っていきます。3Dによるリアリティのあるコンテンツを作る必要があるため、高いデザイン力やプログラミングの実装スキルが必要な職種です。Unityと呼ばれている3Dコンテンツの開発用プラットフォームを使って仕事をするケースが多いため、Unityを構築するのに欠かせないプログラミング言語であるC#の知識も必要になります。

AR/VRエンジニアとしてのキャリアを重ねていくことで、コンテンツ制作のリーダーやマネージャーなどのマネジメント職に就くことができます。AR/VR関連ソフトウェア・サービスの市場規模は年々拡大しており、今後もさまざまな業界で有効に活用されることが期待されています。

AR/VRエンジニアの仕事・キャリアパスの特徴

キャリアアドバイザー

杉田 早保

エンジニアになるためには、その技術分野でよく使われるプログラミング言語を1つ確実にマスターしましょう。IT業界におけるものづくりは、プログラミング言語のスキルがは必須です。たとえば、AIエンジニアであれば分析のためのライブラリが豊富なPythonがよく使われ、 IoTエンジニアであれば、ハードウェアを直接制御可能なC++などがよく使われます。また、PythonやJavaScriptなどもIoTデバイス制御のための機能がどんどん追加されています。

新しい技術に挑戦する場合は、どんな技術で開発されるケースが多いのか、普段からインターネットで各技術の公式サイトで確認して最新情報をキャッチアップし続けるようにしましょう。

未経験から理想のキャリアプランを実現する方法

未経験から自分が望むエンジニアになるためには、やみくもに行動するのではなく、キャリアプランを実現するために必要なことを日々意識したうえで取組む必要があります。特に以下の4点を心掛けていきましょう。

それぞれの内容について、詳しく解説します。

キャリアプランを実現するために特に重要なのが、身に付けたい知識やスキルに関する資格を取得することです。資格を取得することで、自分のキャリアプランを実現するために必要な知識やスキルが身に付いていることを客観的に証明できます。採用側にとっても、その人がどれだけの知識やスキルを持っているのかを把握しやすいでしょう。

エンジニアとしての実務経験がなかったり、別の領域のエンジニアへとキャリアチェンジする場合、まずは自分がなりたいエンジニアに関連している初級に該当する資格から取得するようにしましょう。既にエンジニアとしての実務経験があり、同じ領域でキャリアアップしたい場合は、ITSSレベル2やレベル3などの経験者向けの資格にチャレンジするのがおすすめです。

エンジニアの現場では、プロジェクトに入る条件として資格取得を義務付けているところも多くあります。資格取得は自身のキャリアパスの選択肢を増やすことにもつながるので、積極的にチャレンジしていきましょう。

さまざまなエンジニアが集まる交流会や勉強会に参加してエンジニアの人脈を増やすのも1つの手です。たとえば、「TECH PLAY」ではITに関する勉強会やセミナーなどの情報を手軽に検索することができ、自分が参加しやすい会を見つけられます。

ほかにも「Peatix」でITエンジニアの交流会やセミナー、勉強会などの情報を検索することが可能です。実際に働いているエンジニアの情報や仕事内容を聞くことは、自分にとって必ずプラスになります。どのような仕事をしているか、どれくらいの時間を自己学習に充てているのかを聞くことで、モチベーションを高めたり、自分の基準値を上げたりできるでしょう。

また、人脈を増やすことで新しい仕事につながることもあります。交流会や勉強会は全国各地で定期的に開催されているので、ぜひ参加してみてください。

自分にとってのロールモデルを見つけるのも、キャリアパス実現に必要です。エンジニアとして働いている人は、全員が理系出身というわけではなく、文系からエンジニアになった人やまったく別業種からエンジニアに転職した人などさまざまです。

自分が目指しているエンジニアで比較的近い経歴を持った人がいれば参考にしてみてください。最近ではTwitterなどで自身の仕事や学習内容を発信しているエンジニアも多くいます。自分にとってのロールモデルを見つけるためには、 SNSで検索してみるのもよいでしょう。

最新のIT技術・トレンドに関しては、普段から必ずキャッチアップしておきましょう。最新のIT技術は現場で採用されていく可能性が高いので、普段から勉強しておけば現場で採用されたときにスムーズに仕事を覚えられます。自身の評価アップにもつながるでしょう。

特に押さえておきたい最新のIT技術は、「AI」「IoT」「ビッグデータ」の3つです。今後さらに需要が高まる可能性が高い技術でもあるので、この3つは普段から勉強したり、導入事例を見たりしておきましょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

エンジニアとして業務をするためには知識や技術を身につけて、何かの成果物を生み出せるスキルが必要になります。

たとえば、インフラエンジニアであればネットワーク機器を設定してネットワークを作ったり、サーバーアプリケーションのインストールから設定までしてサーバーを構築できなければならず、Webエンジニアであれば、何らかのプログラミング言語やデータベースを使ってWebアプリケーションを作れなければいけません。

エンジニアのキャリアプランを実現するためには、自分で手を動かして機器の設定や、アプリの開発など、何か実践できるスキルが必要になることを理解しておきましょう。

ここでは、希望のキャリアプランを実現するためにおすすめの資格をエンジニア別に紹介します。未経験の場合は、資格を取得することで自分がなりたいエンジニアに近づきやすくなります。

自分のアピールポイント・武器を作ることにもつながるので、ぜひ資格取得に向けてチャレンジしてください。

| 未経験向け資格 | キャリアアップ向け資格 | |

|---|---|---|

| システムエンジニア向け | 基本情報技術者試験(FE) | システムアーキテクト試験(SA) |

| ネットワークエンジニア向け | シスコ技術者認定 CCNA | ネットワークスペシャリスト試験 |

| サーバーエンジニア向け | LinuCレベル1 | LinuCレベル3 |

| データベースエンジニア向け | OSS-DB技術者認定資格Silver | ORACLE MASTER(オラクルマスター)ゴールド |

| クラウドエンジニア向け | AWS認定 クラウドプラクティショナー | Google Cloud認定 Associate(アソシエーション認定試験) |

| セキュリティエンジニア向け | 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報処理安全確保支援士 |

| アプリケーションエンジニア向け | Javaプログラミング能力認定試験3級 | Androidアプリケーション技術者認定試験 ベーシック |

| フロントエンドエンジニア向け | HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1 | ウェブ解析士マスター |

| バックエンドエンジニア向け | PHP技術者認定試験 初級 | Python 3 エンジニア認定基礎試験 |

| ITコンサルタント向け | ITコーディネータ | ITストラテジスト |

| プロジェクトマネージャー向け | プロジェクトマネージャー試験 | PMP |

| データサイエンティスト向け | データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル | データベーススペシャリスト試験 |

| AIエンジニア向け | AI実装検定 B級 | E資格 |

| IoTエンジニア向け | IoTシステム技術検定 基礎 | エンデベットシステムスペシャリスト試験(ES) |

| AR/VRエンジニア向け | VR技術者認定試験 | CGエンジニア検定 エキスパート |

システムエンジニアになりたい人におすすめの資格が「基本情報技術者試験(FE)」、システムエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「システムアーキテクト試験(SA)」です。

基本情報技術者試験では、システムエンジニアに必要なITに関する基本的な知識を身に付けられます。システムアーキテクト試験では、要件定義や設計など上流工程の業務で必要な知識を身に付けられます。

以下でそれぞれの資格の試験情報、詳細について解説します。

基本情報技術者試験とは、システムエンジニアやプログラマーに必要な基礎的なスキルや知識が証明できる国家資格です。

もともと上期・下期に分けて実施されていましたが、2023年4月5日から年間を通じて受験できるように変更されました。受験者が都合の良い日時を選んで受験できるため、自分のペースで試験対策を進められるでしょう。

基本情報技術者試験は、科目A試験と科目B試験に分かれており、科目A試験は、全60問の四肢択一式に、科目B試験は、多肢択一の長文読解式となっています。

基本情報技術者試験の特徴

基本情報技術者試験を取得したいと考えている人は、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

基本情報技術者試験の攻略ガイド|日程から勉強方法まで完全網羅

「基本情報技術者試験は、エンジニア就活する上で有効?」「基本情報技術者試験をとると、どんないいことがあるの?」エンジニアを目指す人...

記事を読む

システムアーキテクト試験は、システム開発の上流工程を担うエンジニアを目指している人に適した国家資格です。全国62都市で実施されており、試験は筆記のみです。試験は毎年4月の第3日曜日に開催予定となっており、午前I・午前II試験の2つの試験を受けなければなりません。

試験内容は、情報システムの設計や、組込みシステム、IoTを使ったシステムなど多岐に渡り、難易度が非常に高いのが特徴です。

システムアーキテクト試験(SA)の特徴

ネットワークエンジニアになりたい人におすすめの資格が「CCNA(Cisco Certified Network Associate)」、ネットワークエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「ネットワークスペシャリスト試験」です。

CCNAでは、ネットワークに関する基本的な知識を身に付けられます。ネットワークスペシャリスト試験では、より高度なネットワークの設計・構築などの知識を身に付けられます。

それぞれの資格の試験情報や詳細は、以下の通りです。

シスコ技術者認定とは、ネットワーク機器などの生産、販売をおこなうシスコ社が認定しているベンダー資格です。エントリー・アソシエイト・プロフェッショナル・エキスパートアーキテクトの5つの認定レベルがあり、未経験社がまず目指すべき認定レベルはアソシエイトのCCNAになります。

CCNAは全国のピアソンVUE公認試験会場で随時受験でき、ネットワークの基礎やネットワークアクセス、IPサービス、セキュリティなど出題範囲が幅広いのが特徴です。

CCNAの特徴

CCNAの難易度が知りたい人は、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

CCNAの難易度を他のIT資格と比較しながら解説|勉強方法も紹介

CCNAの取得を考えている方で「CCNAって他の資格と比べてどのくらい難しいの?」「どれだけ勉強したら合格できる?」といった疑問を...

記事を読む

ネットワークスペシャリスト試験とは、国家資格の高度情報技術者試験の1つです。経済産業省が定めるITスキル標準の最難関であるスキルレベル4に相当する試験となっており、ネットワークに関する高度な知識に加えて、セキュリティやマネジメントに関する知識も問われます。

ネットワークスペシャリストは年1回春期(4月の第3日曜日)に実施されており、合格するためには、午前2回・午後2回の合計4回の試験に合格しなければなりません。

ネットワークスペシャリスト試験の特徴

ネットワークスペシャリスト試験の難易度が知りたい人は、こちらの記事を読んでみてください。

関連記事

ネットワークスペシャリスト試験とは|難易度から勉強方法まで紹介

ネットワークエンジニアに転職したい方、経験者でスキルアップを考えている方の中には「ネットワークスペシャリストってどんな資格?」「難...

記事を読む

サーバーエンジニアになりたい人や、サーバーエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「LinuC」です。

LinuCレベル1では、Linuxサーバーに関する基本的な知識が身に付けられます。レベル3ではサーバーの設計・構築やセキュリティ、クラウドなど幅広い知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

LinuCとは、LPI-Japanが運営しているLinuxの実用的なスキルが証明できる資格です。LinuCはレベル1〜3まであり、レベル1の試験に合格したらレベル2を受験できる仕組みになっています。レベル1は101試験と102試験の2種類のテストがあり、Linuxサーバーの構築・運用に関する知識やコマンドに関する問題が主に出題されます。

資格が認定された場合は、有効期限の設定はありませんが、資格の有意性の期限が5年間となっている点は注意しなければいけない点です。5年を過ぎると資格の有意性がなくなり、ステータスが「ACTIVE」から「INACTIVE」へと変更されます。

LinuCレベル1の特徴

サーバーエンジニアとしてキャリアアップを考えている人におすすめなのが「LinuCレベル3」です。LinuCレベル3は300・303・304の3つの試験があります。300ではLinuxやWindows、Unixが混在するシステムの設計・構築、運用・保守ができるだけの知識・スキルが求められます。303ではセキュリティレベルの高いシステムの設計、構築、運用・保守ができること、304ではクラウドシステムの設計、構築、運用・保守ができることが求められます。

LinuCレベル3は非常に難易度が高い試験ですが、取得することでセキュリティやクラウドなど、幅広い知識を身に付けることができるでしょう。

LinuCレベル3の特徴

データベースエンジニアになりたい人におすすめの資格が「OSS-DB技術者認定資格(オープンソースデータベース技術者認定試験)」、データベースエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「ORACLE MASTER(オラクルマスター)ゴールド」です。

OSS-DB技術者認定資格では、データベースの管理やアプリケーションの設計・開発に関する知識が身に付けられます。オラクルマスターは「Oracle Database」に関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報、詳しい内容について解説します。

OSS-DB技術者認定資格(オープンソースデータベース技術者認定試験)とは、特定非営利活動法人LPI-Japanが認定している資格です。SilverとGoldの2つのレベルがあり、Silverは、小規模のデータベース開発・運用管理などのデータベースに関する基本的な知識が問われます。Goldは大規模なデータベースシステムの改善・運用管理やコンサルティングなどが主な試験内容です。どちらの資格も有効期限は試験合格から5年間となっています。

効率的なデータ活用が求められている現代において、データベースに関する知識が証明できるOSS-DB技術者認定資格は役に立つでしょう。

OSS-DB技術者認定資格 Silverの特徴

オラクルマスターとは、日本オラクルが運営する資格で、高いシェア率を誇る「Oracle Database」に関する技術が証明できます。

データベース製品は数多くありますが、世界でも高いシェア率を維持し続けているのが「Oracle Database」です。オラクルマスターはブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4つの難易度に分かれています。オラクルマスター ゴールドの試験ではバックアップ・リカバリやマルチテナント環境の構成・管理など、データベース管理者として身に付けておくべきスキル・知識が問われます。

Oracle Databaseの中で最高難度であるプラチナの試験では、ネットワーク環境の構成や、複数のデータベースへの接続などが試験範囲となっており、ITSSレベル4の非常に難易度が高い試験として知られています。

ORACLE MASTER(オラクルマスター)ゴールドの特徴

クラウドエンジニアになりたい人におすすめの資格が「AWS認定 クラウドプラクティショナー」、クラウドエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「Google Cloud認定」です。

AWS認定 クラウドプラクティショナーでは、AWSに関する基本的な知識が身に付けられます。Google Cloud認定では、AWSとともにシェア率が高いGCPに関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

AWS認定とは、AWSの技術的スキルや専門性が証明できる資格です。AWSとは、Amazonが提供しているクラウドサービスで、世界で最も知名度が高いクラウドサービスとして認知されています。

クラウド開発の現場で多く使われており、ストレージやサーバーなどさまざまなサービスを提供しているのが特徴です。AWSの資格はレベル別で分類されており、最も易しいクラウドプラクティショナーでは、クラウドの概念やセキュリティ、テクノロジーなど、AWSの基礎的な内容が問われます。

AWSの技術や試験情報に関しては、AWSの公式ページに載っているケースが多いです。模擬試験も受けられるため、どのような内容か一度受けてみるのも良いでしょう。

AWS認定 クラウドプラクティショナーの特徴

キャリアアップ向けにおすすめの資格が、Google Cloud認定 Associateです。Google Cloud認定とは、GCPに関する知識やスキルが問われる試験です。GCP(Google Cloud Platform)はGoogleが提供しているクラウドコンピューティングサービスで、さまざまなクラウドサービスを提供しています。

AWSに加えてGCPの知識も身に付けることで、仕事の幅を広げたり、参画する現場の選択肢を増やしたりすることが可能です。

GCPは、User(ユーザー認定試験)・Associate(アソシエーション認定試験)・Professional(プロフェッショナル認定試験)の3つの区分に分かれています。Associateの試験では、クラウドソリューション環境の設定や安定稼働の実現、クラウドソリューションの計画と構成などが出題されており、Google Cloudに関する実務経験が6か月以上あることが推奨されています。

プロフェッショナル認定試験は、9種類の認定資格が職務に応じて用意されています。Google Cloudのプロダクトの設計や実装、管理などの高度なスキル・知識が求められるため、実務経験なしで合格するのは非常に難しいです。

Google Cloud認定 Associateの特徴

セキュリティエンジニアになりたい人におすすめの資格が「情報セキュリティマネジメント試験」、セキュリティエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「情報処理安全確保支援士」です。

情報セキュリティマネジメント試験では、情報セキュリティに関するさまざまなスキルや知識が身に付けられます。情報処理安全確保支援士では、サイバーセキュリティに関する高度な専門知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

情報セキュリティマネジメント試験とは、企業の情報セキュリティの確保に貢献できる人材を認定する国家試験です。情報セキュリティに関するマネジメント計画や運用、改善などをする基本的なスキルが身に付いているかが問われます。

情報セキュリティマネジメント試験は2023年4月より通年試験となっており、年間を通して随時受験できます。科目Aと科目Bの合算で1000点満点中600点が合格点となっています。

情報セキュリティマネジメント試験の特徴

情報処理安全確保支援士とは、サイバーセキュリティの専門知識に関する高度な知識が問われる国家資格のことです。テクノロジー系やマネジメント系、システム開発、システム監査など幅広い分野から問題が出題されており、難易度が高い試験として知られています。

情報処理安全確保支援士の試験は、春期・秋期の年2回開催されており、春期は4月に、秋期は10月に試験が実施されます。情報処理安全確保支援士になれば、情報システムに関するセキュリティの確保、情報セキュリティ事故の管理・対応などに対して、自ら業務をしたり、ほかの人を指導したりできます。

情報処理安全確保支援士の特徴

アプリケーションエンジニアになりたい人におすすめの資格が「Javaプログラミング能力認定試験3級」、アプリケーションエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「アプリケーション技術者認定試験」です。

Javaプログラミング能力認定試験3級では、現場でよく使われている言語であるJavaに関する知識が身に付けられます。アプリケーション技術者認定試験では、Androidのアプリケーション開発に関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報、詳しい内容について解説します。

Javaプログラミング能力認定試験とは、サーティファイ情報処理能力認定委員会が主催・認定している民間資格のことです。1級から3級までの3つに分かれており、最も難易度が易しいのが3級です。Javaプログラミング能力認定試験は受験資格などは設けられていないため、誰でも受験できます。

3級に合格すれば、Javaの基本スキルが身に付いていることが証明できます。3級の主な試験内容は、Javaの特徴、Javaプログラムの作成ルールと実行手順、オブジェクト指向の基本的概念などです。

Javaプログラミング能力認定試験3級の特徴

Android アプリケーション技術者認定試験 ベーシックとは、Android上でのアプリケーション開発における知識やスキルが証明できる試験のことです。アプリケーション技術者認定試験とプラットフォーム技術者認定試験の2つに合格することで、認定が受けられます。

アプリケーション技術者認定試験の主な出題範囲は、AndroidプログラミングやJavaプログラミング、スクリプト言語、オブジェクト指向などです。試験時間は90分で、四肢択一のCBT方式での受験となっています。Android技術者認定試験に合格すれば、Androidアプリケーション開発者としての知識やスキルが証明できて、キャリアアップ・キャリアチェンジを実現しやすくなります。エンジニアとしての仕事の幅を広げたい方におすすめの資格です。

Androidアプリケーション技術者認定試験 ベーシックの特徴

フロントエンドエンジニアになりたい人におすすめの資格が「HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1」、フロントエンドエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「ウェブ解析士」です。

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1では、マークアップ言語であるHTMLやCSSの知識が身に付けられます。ウェブ解析士マスターは、Webサイトの解析・デジタルマーケティングに関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

HTML5プロフェッショナル認定試験とは、LPI-Japanが運営している資格試験です。HTMLやCSS、JavaScript、APIに関する内容が問われます。レベル1の試験は試験時間が90分で、問題数は約60問です。HTTPプロトコルやHTMLの書式、CSSデザイン、レスポンシブWebデザイン、APIの基礎知識など、幅広い内容から出題されています。

レベル1のスキルレベルは、「HTML5を使ってレスポンシブなWebコンテンツを制作できる」くらいのレベルが求められています。

HTML5プロフェッショナル認定試験 レベル1の特徴

ウェブ解析士マスターは、一般社団法人 ウェブ解析士協会(WACA)が認定している資格です。企業のマーケティング担当者や、オウンドメディアを管理している個人事業主など、ウェブサイトの施策を改善したいと考えている人が対象となっています。

ウェブ解析士の資格は3段階あり、初級から順に「ウェブ解析士」「上級ウェブ解析士」「ウェブ解析士マスター」となっています。ウェブ解析士マスターは、その中で最も難易度が高い資格です。

ウェブ解析士の資格を取得することで、フロントエンジニアの業務に加えて、Webサイトの施策立案などもでき、自身のキャリアアップにつなげられるでしょう。最上位資格のウェブ解析士マスターを取得すれば、企業に対してウェブ解析に関する講演・講座などの仕事も担当できるようになります。

ウェブ解析士マスターの特徴

バックエンドエンジニアになりたい人におすすめの資格が「PHP技術者認定試験」、バックエンドエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「Python 3 エンジニア認定基礎試験」です。

PHP技術者認定試験では、プログラミング言語のPHPに関する知識が身に付けられます。Python 3 エンジニア認定基礎試験では、Pythonに関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

PHP技術者認定試験とは、一般社団法人 PHP技術者認定機構が運営している民間資格です。バックエンドエンジニアの業務でPHPはよく使われており、受験者のPHP技術の習得度合いを測ることで、PHP技術者の育成と納品品質の向上を図ることが目的となっています。

PHP技術者認定試験は「初級」「上級」「認定ウィザード」の3種類の難易度が設定されており、未経験の場合は「初級」から取得を目指していきましょう。合格することで、バックエンドエンジニアに必要なPHPの基本的な知識が身に付いていることをアピールできます。

PHP技術者認定試験 初級の特徴

Python 3 エンジニア認定基礎試験とは、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施している民間試験です。Python3 エンジニア認定基礎試験は、Pythonの基礎的な文法などの知識が問われます。Pythonはさまざまな業界で使われている言語で、AI開発やデータ分析、ネットワークインフラなどさまざまな用途で使われています。

将来性が高い言語であるPythonの基礎知識を身に付けることで、自身の仕事の幅を広げることができ、参画できるプロジェクトを増やすことにもつながるでしょう。

ほかにも応用編という位置づけでPythonを用いたデータ分析の基礎や分析方法が問われる「Python 3 エンジニア認定データ分析試験」や、より実践的な仕様やライブラリに問われる「Python 3 エンジニア認定実践試験」などの試験もあります。Pythonに関する知識がない場合、まずは基礎試験から受験するのがおすすめです。

Python 3 エンジニア認定基礎試験の特徴

ITコンサルタントになりたい人におすすめの資格が「ITコーディネータ」、ITコンサルタントからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「ITストラテジスト」です。

ITコーディネータでは、IT経営やマネジメントに関する知識が身に付けられます。ITストラテジストでは、情報セキュリティやマネジメントに関する専門的な知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

ITコーディネータは「特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会」が主催している資格です。経済産業省が推進している資格として注目を集めています。試験内容は「IT経営の認識に関する3つのプロセス」「IT経営を実現する4つのプロセス」「IT経営の全体最適を目指すため共通に求められるマネジメント方法」などがあり、CBT方式での試験となっています。

企業の経営状況に関するアドバイスをしなければいけない人や、経営戦略に関する知識を学びたい人におすすめの資格です。

ITコーディネータの特徴

ITストラテジストは、高度なスキルが求められる「高度情報処理技術者試験」に分類されており、非常に難易度が高いことで知られている国家資格です。ITに関する基礎的な知識や情報処理、プロジェクトの策定能力などが問われます。

ITストラテジストの試験は、午前Ⅰ試験・午前Ⅱ試験・午後Ⅰ試験・午後Ⅱ試験の4つの科目を1日で受験して、合格点を獲得しなければなりません。精神面・体力面どちらにおいてもハードな試験といえるでしょう。

ITストラテジストの特徴

プロジェクトマネージャーになりたい人におすすめの資格が「PMP」、プロジェクトマネージャーからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「プロジェクトマネージャー」です。

PMPは、プロジェクト管理に必要なスキルを身に付けられます。プロジェクトマネージャーは、名前の通りプロジェクトの責任者を対象とした試験です。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

プロジェクトマネージャー試験とは、IPA(情報処理推進機構)が実施している国家資格です。プロジェクトマネージャーとして必要な予算管理やスケジュール管理、品質管理などに関する知識が深められます。プロジェクトマネージャー試験は実務経験が問われない試験となっており、これからプロジェクトマネージャーを目指したい人も受験できます。

プロジェクトマネージャー試験に合格できれば、プロジェクトマネジメントに関する分野やシステム戦略、経営戦略など幅広い知識が証明できます。

プロジェクトマネージャー試験の特徴

PMPとは、アメリカのPMI(Project Management Institute)が運営している資格で、プロジェクト管理に必要なスケジュール調整や品質の管理、人材・コストを管理するスキルが証明できます。PMPを受験するためには、「36か月のプロジェクトマネジメント経験」と「4,500時間のプロジェクトを指揮する立場での実務経験」が必要です。また、プロジェクトマネジメントに関するPMI認定研修を受講する必要があります。

PMPは、実務経験や研修などさまざまなことをクリアしなければ受けることさえできない試験です。PMP資格に合格できれば、プロジェクトマネジメントのプロフェッショナルとして評価されるでしょう。

PMPの特徴

データサイエンティストになりたい人におすすめの資格が「データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル」、データサイエンティストからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「データベーススペシャリスト試験」です。

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベルでは、データサイエンティストの実務で必要な能力や知識を身に付けられます。データベーススペシャリスト試験では、データベースに関する高度な知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベルとは、データサイエンティストに必要な実務能力・知識が証明できる資格です。一般社団法人データサイエンティスト協会が実施しています。

データサイエンティスト検定では、データの活用事例やデータリテラシー、データサイエンス、エンジニアリングなど幅広い分野から出題されます。全国の試験会場で開催されており、90分の試験時間で問題数は90問程度となっています。試験時期は年2回(春・秋)です。

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベルの特徴

データベーススペシャリスト試験は、経済産業省が認定しているデータベースに関する幅広い知識が問われる国家試験です。データベースの企画・要件定義・開発から、運用・保守までが試験範囲となっており、非常に難易度が高い試験として知られています。

データベーススペシャリスト試験は、午前I・午前II・午後I・午後IIの4項目となっているのが特徴です。午前は多肢選択式、午後は記述式の試験が実施されます。2023年は筆記による試験が秋期(10月)に実施予定となっています。

データベーススペシャリスト試験の特徴

AIエンジニアになりたい人におすすめの資格が「AI実装検定 B級」、AIエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「E資格」です。

AI実装検定 B級は、ディープラーニングに関する実装能力と知識を身に付けられます。E資格は、AIエンジニアを認定する代表的な資格として有名です。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

AI実装検定とは、AI実装検定実行委員会(AIEO)が実施しているディープラーニングに関する実装能力・知識レベルを図るテストです。B級・A級・S級の3つの認定レベルがあり、難易度が最も易しいB級はディープラーニングや機械学習の基本的な概念を理解していることが求められます。

これからAIに関する知識・実装力を身に付けていきたい人は、まずはB級の合格を目指しましょう。合格すれば「ディープラーニング実装師 B級」という認定証を受け取れるので、就職・転職の際のアピールポイントにできるでしょう。

AI実装検定 B級の特徴

E資格とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が認定しているAIエンジニア向けの資格です。ディープラーニングの実装をリードできる人材を増やすことを目的としています。E資格は2月中旬、8月下旬の年に2回されており、機械学習や深層学習、開発・運用環境などが出題範囲です。

E資格を取得すれば、需要が高まっているAIに関する高いスキル・専門的な知識が証明できて、就職・転職の選択肢を広げることができるでしょう。

E資格の特徴

IoTエンジニアになりたい人におすすめの資格が「IoTシステム技術検定」、IoTエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「エンデベットシステムスペシャリスト試験(ES)」です。

IoTシステム技術検定では、IoTに関する基礎知識が身に付けられます。エンデベットシステムスペシャリスト試験(ES)は、エンベッドシステム(組み込みシステム)に関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や内容について解説します。

IoTシステム技術検定は、MCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)が実施している検定でIoT技術者の育成を目的としています。IoTシステム技術検定試験は、基礎・中級・上級の3つに分かれており、各グレードに受験前提などはありません。どの級からでも受験できます。

基礎の試験範囲は、IoTシステム構成と構築技術やIoTデータ活用技術(AI)、IoT情報セキュリティ対策技術といった内容が含まれています。試験日は7月・12月の年2回で、試験会場は東京や横浜、名古屋、大阪、札幌などさまざまな場所で実施されています。

Tシステム技術検定 基礎の特徴

エンデベットシステムスペシャリスト試験(ES)とは、IoTを含む組込みシステムの開発基盤の構築や、システム全体の設計・構築などのスキルを認定する国家資格です。最適な組込みシステムを実現するために必要な知識やスキルが問われます。エンデベットシステムスペシャリスト試験の主な内容は、組込みシステムの機能要件把握や設計・開発、組込みシステムのソフトウェアやハードウェアの設計・製造になります。

エンデベットシステムスペシャリスト試験は毎年4月の第3日曜日が実施日です。ドローンや自動運転、スマート工場などさまざまなシステムが登場する試験となっており、広範囲で難易度が高い試験として知られています。

エンデベットシステムスペシャリスト試験(ES)の特徴

AR/VRエンジニアになりたい人におすすめの資格が「VR技術者認定試験」、AR/VRエンジニアからキャリアアップしたいと考えている人におすすめの資格は「CGエンジニア検定」です。

VR技術者認定試験は、VRコンテンツに関する幅広い知識が身に付けられます。CGエンジニア検定では、CG分野の開発・設計に関する知識を身に付けられます。それぞれの資格の試験情報や詳しい内容について解説します。

VR技術者認定試験とは、日本バーチャルリアリティ学会が主催している試験です。日本バーチャルリアリティ学会では、VRが当たり前のように活用される時代を想定して、「VR技術者」として認定する試験を実施しています。試験を通してVRに関する知識が得られるのが一番のメリットです。試験自体は記号選択式での回答となっており、VRに関する知識を専門的に学んでいない人にとっても受けやすい試験となっています。

VR技術者認定試験は、1章から4章を対象とした「セオリーコース」と、5章から8章を対象とした「アプリケーションコース」の2つに分かれています。試験・講習会の日程は不規則で、日本バーチャルリアリティ学会のページから確認できます。

VR技術者認定試験の特徴

CGエンジニア検定とは、CG分野の開発・設計をするエンジニアの能力を適正に評価することを目的としている試験です。

CGエンジニア検定は、ベーシックとエキスパートの2つの種類があり、ベーシックの試験ではディジタルカメラモデルやモデリング、レンダリング、アニメーションなどに関する問題が出題されます。エキスパートでは、CGデジタルカメラモデルやCGシステム、知的財産権などが問われ、ベーシックよりも出題範囲は拡大しています。AR/VRエンジニアがCGエンジニア検定に合格することで、CGに関する制作業務にも携われる可能性が高くなります。自身の仕事の幅を広げることにつながるでしょう。

CGエンジニア検定 エキスパートの特徴

エンジニア資格を取得する方法は、大きく分けて「書籍・学習サイトで独学する」か「スクールを利用する」の2つです。

ここでは、それぞれの学習方法のメリット・デメリットについて解説します。どのような方法で学習するか迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

書籍・学習サイトで独学する場合は、自身のペースで学習を進められるのがメリットです。近年、スマートフォンなどで学習を進められる学習サイトも増えており、移動時間や休憩時間を上手く活用しながら学習を進められるようになりました。

ただし、不明点などがあったときには自力で解決しなければいけません。学習スケジュールも自分で立てる必要があるので、資格を取得するためには強い意志と学習を継続する体力が必要です。

資格を短期間で効率的に取得したい場合は、スクールを使うのがおすすめです。

スクールの場合は、合格に向けた学習カリキュラムを最初に提供してもらえるのが大きなメリットです。合格するために必要な知識を効率的に身に付けられて、講師陣に質問できる点もメリットです。不明な点を素早く解決することで、よりスムーズに学習を進められます。

スクールの場合は、独学よりも費用が掛かる点がデメリットですが、キャンペーン期間などに申し込むことで費用を抑えられます。できるだけ短期間で資格を取得したい人は、スクールがおすすめです。

今回は、未経験からエンジニアを目指すためのキャリアプランの立て方について解説しました。未経験からエンジニアを目指すのは大変に思われがちですが、キャリアプランを明確にすることで自分が何を学習するべきかが明確になります。エンジニアになってからもキャリアプランに沿って、日々高いモチベーションで働けるようになるでしょう。

また、キャリアアップしていくためには資格が大きな武器になります。自分がなりたいエンジニアを目指すために、必要な資格を取得していきましょう。

あなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04

キャリアアドバイザー

石川 未雪

なりたいエンジニアを決める時は、自分が興味が持てそうなもの、面白そうだと思うもの、好きなものなど、勉強をしても自分が苦にならず楽しいと感じられる分野のエンジニアを選ぶことをオススメします。

エンジニアとして業務を続けていくためには、つねに勉強を続けなくてはいけません。 勉強することが苦になってしまえば、自身の成長もできなくなりエンジニアとしてのキャリアプランを実現するのも難しくなります。そのため、勉強をして楽しいと思える技術分野をベースになりたいエンジニアを選びましょう。