CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

「フルスタックエンジニアはどんな仕事をするの?」「フルスタックエンジニアになるためにどんなスキルが必要?」「フルスタックエンジニアになるためには何をしたらいいの?」とさまざまな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

フルスタックエンジニアは複数のITスキルを持ち、Web開発を行うエンジニアです。ここでは、フルスタックエンジニアの仕事の内容や必要なスキル、そしてフルスタックエンジニアになるためのロードマップまで紹介します。

目次

開くあなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

フルスタックエンジニアは1人でWeb開発を行えるエンジニアです。一般的にWeb開発は複数のエンジニアが協力して行うのに、なぜフルスタックエンジニアのように1人でWeb開発を行うエンジニアが生まれることになったのか、疑問に思う方もいるのではないでしょうか?

まずは、フルスタックエンジニアが生まれた経緯やその必要性についてについて理解しましょう。

フルスタックエンジニアという言葉が広く知られるようになったのは、2013年に「Publickey」というIT関連のブログ内で、アメリカの求人でフルスタックエンジニアの募集が増えて来たことを取り上げたのがきっかけです。

複数の求人内容で必要なスキルとして、Webの開発工程全般と技術についてほぼすべてに精通しているエンジニアということで、フルスタックエンジニアは1人でWeb開発を行うエンジニアの総称として定着しました。

参考記事:Publickey「最近よく目にする「フルスタックエンジニア」とは何だろうか?」

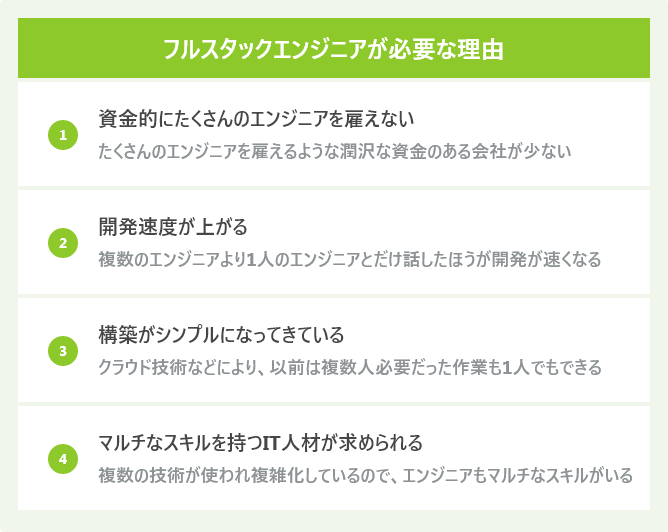

会社で情報システム部をつくる場合は、ネットワーク、サーバー、プログラミングなど各分野の専門のエンジニアをたくさん雇う必要があります。しかし、潤沢な資金がない会社の場合はエンジニアを複数雇うのは難しく、会社にITを導入をする場合は最初は複数の技術スキルを持ったエンジニアを雇わざるを得ないということになります。

複数のエンジニアのチームによって開発を行う場合は、各分野のエンジニアに要件を伝えるためのコミュニケーションやスケジュール調整が発生し、開発に時間がかかってしまいます。1人で複数のことができるエンジニアがいると調整業務はほとんどなくなり、そのエンジニアとだけ話ができるので開発速度が上がります。

ITの技術は日々進歩していることで、構築方法がシンプルになって来ています。たとえば、ネットワーク機器を1台設置するためには、複数の人でデータセンターに機器を運び、電源やネットワークのケーブルを接続するなど、人間が手動作業を行うところから始まります。しかし、クラウドを使えばこれらの作業はブラウザの画面上で1人でできるため、複数の作業員は必要ありません。

マルチなスキルを持つエンジニアが求められているのも要因の1つです。システムは作って終わりではなく、構築後は必ず運用のために保守をしていかないといけません。近年のシステムは複数の技術が使われ複雑化してきています。そのため、運用・保守をするエンジニアにも複数の技術知識が必要になってきます。

「フルスタック」という言葉は特定のIT技術を意味するものではありません。Webアプリケーションを開発するための、「バックエンド」と呼ばれるサーバー側の技術と、「フロントエンド」と呼ばれるクライアント側の技術を合わせた総称として、フルスタックという言葉が使われます。

バックエンドの技術は、ネットワーク、サーバー、データベース、プログラミング言語の4つの技術で構成され、フロントエンドはマークアップ言語、スタイルシート言語、プログラミング言語の3つの技術で構成されます。

自分の適性が分かる!今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

エンジニア診断ツールの特徴

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

Web業界には多種多様なエンジニアが存在します。フルスタックエンジニアは、そういった多数の技術分野の作業を1人で行います。ここでは主なWeb業界のエンジニアを5つ紹介します。まずは、どんな種類のエンジニアがいるか理解しましょう。

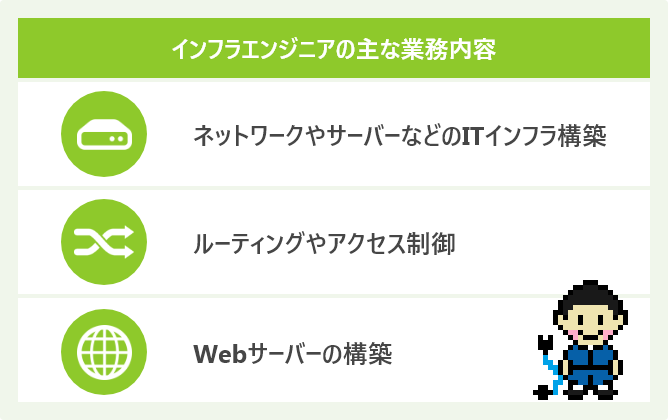

ネットワークやサーバーなどのITインフラの構築を行います。ネットワークではルーティングやアクセス制御といった通信経路の確保を行い、サーバーでは、Webページを閲覧するために必須のWebサーバーを構築します。

インフラの構築には、直接データセンターに機器を持ち込んで構築するオンプレミスと呼ばれる方法と、AWSやAzureなどのクラウドで構築する方法の2種類があります。近年では、開発環境のカスタイマイズを簡単に行えるなどの利点から、クラウドでITインフラを構築するケースが増えています。

オンプレミスの場合は、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器メーカーが開発した製品の設定、クラウドで構築する場合は、ブラウザの画面から各種クラウドのサービスツールを使って設定をします。

関連記事:インフラエンジニアとは|ITインフラ全般を支えるエンジニア

クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

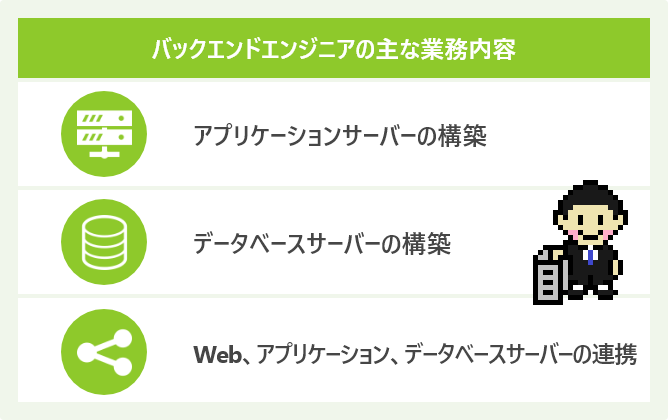

バックエンドエンジニアは、プログラミング言語を使って、サーバー上で動くアプリケーションの開発をするエンジニアです。サーバー周辺を担当するので、「サーバーサイドエンジニア」と呼ばれることもあります。

バックエンドエンジニアはITインフラ、データベース、ブラウザなどの幅広い知識が必要とされ、Webエンジニアの中ではもっとも多忙です。

仕事の中心はアプリケーションサーバーの開発です。データベースから何を取得してWebサーバーに返すかなどの、Webアプリケーションの機能を作ります。

具体的には、まずアプリケーションサーバーとデータベースサーバーの構築して、2つのサーバーを連携させます。そして、インフラエンジニアによって構築されたWebサーバーとアプリケーションサーバーの連携して、Web(ウェブ)、AP(アプリケーション)、DB(データベース)のWebの3層構造を構築します。

「フロントエンドエンジニア」は、ブラウザに表示される画面のデザインを行うエンジニアです。画面の区画設計、文字の大きさや色、画像や動画の配置などユーザーが見える部分を作ります。画面の構造を決める「コーダー」や、デザイン専門の「Webデザイナー」と呼ばれる人もこのエンジニアに分類されます。

また、フロントエンドエンジニアが行う画面のデザインは商業デザインと呼ばれ、画面の見栄えやカッコよさ以外にも、そのサイトの価値やユーザーの利便性を高めることを目的としています。

そのため、サイトが検索されやすくなるための「SEO対策」や、デザイナーとしてブラウザに表示させるバナーの制作、静止画や動画の編集を行う場合もあります。

iPhoneやAndroidのアプリを作るエンジニアです。スマホ画面の表示の仕方、画面をタッチしたときの動きなど、アプリに必要な機能を作ります。その他ゲーム開発を専門に行うエンジニアもいます。

開発環境はパソコンで、本番のリリース環境がスマホなので、パソコン上で正常に動作しても、スマホ上ではメモリやCPUの制約でアプリケーションが動作しないということもあります。そのため、リリース前のテスト作業を専門に行う「テストエンジニア」と呼ばれる人もいます。

完成したアプリケーションをストアにアップロードする前には、ストア側で正式な開発者からアップロードされたことを確認するためのプロビジョニングファイルと呼ばれるものを作成して、ストアの手順にしたがってリリースをします。

集められたデータを使って、分類、予測、特徴量の割り出しなど分析するのが、「データ分析エンジニア」です。データの中から何かの特徴や規則性などを見つけて、それをビジネスや問題解決に活かすことを目的としています。「AIエンジニア」、「機械学習エンジニア」、「データサイエンティスト」と呼ばれる人たちもこのエンジニアに含まれます。

たとえば、Web開発では分析結果を使ってショッピングサイトを訪れた人に過去の買い物履歴の情報を使って、同じ商品を買った人におススメの項目を表示させて販売促進をするなど、アクセスした人の特徴に合わせてページの最適化を行ったりします。

そのほか、分析のために集められたデータの欠損値や外れ値といった分析のために、不要なデータの選別や整形もおこないます。

30秒で結果がわかる! エンジニア診断を無料で受けよう

「エンジニア診断ツール」を使うと、12の質問に答えるだけで、8種類のエンジニアの中から一番自分に向いているエンジニアがわかります。

さらに、「エンジニア診断」は無料で受けられて、診断結果には向いているエンジニアの仕事内容が記載されているので、自分の適性をその場で理解することが可能です。

「エンジニア診断」を活用して、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

フルスタックエンジニアは1人でWeb開発を行えるエンジニアです。そのため、必要とされるスキルは幅広く、複数のエンジニアの顔を持ちます。フルスタックエンジニアがWeb開発を行うためにどのような仕事を行って、どのような技術スキルが必要になるのか紹介します。

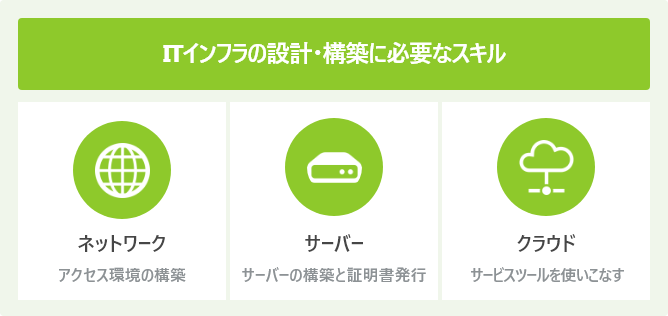

ITインフラの設計・構築は「サービスを利用するユーザー向けにアクセスできる環境」と「バックエンドなどの開発用の環境」の2つを準備するのが主な仕事内容になります。

Webアプリケーションは、Webにアクセスしてサービスを利用するので、Webのドメインを決めたうえでHTTPでアクセスできる環境や、「DNSサーバー」と呼ばれる通信するために必要なサーバーの構築を行います。そして、Webアクセスを可能にするためのWebサーバーの構築や、よりセキュリティが強固なHTTPSアクセスができるように、サーバー証明書をインストールします。

開発環境の準備は、要件に応じてプログラミング言語、データベース、Webフレームワークなどそのほかの連携に必要なモジュールのインストールを行い、開発ができるための必要最低限の設定を行います。また、リモートで作業するために開発環境にアクセスするための設定も必要になります。

ITインフラの設計・構築では、ネットワークやサーバーの基本的な知識に加えて、DNSサーバー、Webサーバーの構築スキルとサーバー証明書の実装スキルは必要最低限のレベルで必須になります。そのほか、クラウドで構築を行う場合はクラウドのサービスツールを使いこなすスキルも必要になります。

関連記事:CCNA受験者にこそ見て欲しい|DNSを解説します

クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

ブラウザ上やアプリケーションでの操作に応じて、画面が変わったり必要なデータが見れる機能を作ります。そのほか、運用後に管理者がサイトのカスタマイズを行えるようにCMSと呼ばれる管理者専用の機能も実装します。

プログラムの基本的な流れは、①HTTPリクエストやブラウザのフォーム画面からの入力データをアプリケーションサーバーが受け取り、②データの内容に応じて必要な情報をデータベースから情報を取得して、③結果をwebサーバーに返すというのが一般的です。

開発で使われるプログラミング言語はPHP、Ruby、Javaなど多数あり、プログラミングにはWebフレームワークというツールを使うのが一般的です。Webフレームワークとは、サーバーで動くプログラミング言語がデータベースやブラウザと連携するための機能を簡単にカスタマイズできるツールです。Webフレームワークは多数あり、以下のものが有名です。

| プログラミング言語 | Webフレームワーク |

|---|---|

| PHP | Laravel(ララベル) |

| Ruby | Ruby on Rails(ルビーオンレイルズ) |

| Java | Spring(スプリング) |

| Python | Django(ジャンゴ)、Flask(フラスク) |

| Node.js | Express(エクスプレス) |

参考記事:hotframeworks

また、開発中はプログラムのソースコードは頻繁に変更されます。開発の途中で失敗したので前に書いた状態に戻したいなど、過去に変更した特定のポイントに戻ってやり直したいということもよくあります。そのため、ファイルの変更履歴の管理を行うためのGit(ギット)の使用スキルは必須です。

このフェーズでは、何か1つのプログラミング言語とWebフレームワークを使った実装スキルは必須となります。そして、データベースの構築スキル、変更履歴を管理するためのGitの使用スキルも必要です。

実際にWebサービスを使う際に見るブラウザ画面はマークアップ言語の「HTML」、スタイルシート言語の「CSS」、プログラミング言語の「Javascript」で構成されています。HTMLで表示させるものを決めて、CSSで表示したもの色や大きさをなどを決めて、Javascriptによって表示の仕方を動的にコントロールします。

一般的には、HTML、CSS、Javascriptを白紙の状態からすべて記述するというのは非効率なため、CSSをライブラリ化した「BootStrap」、Javascriptをライブラリ化した「jQuery」を使って部品ごとに作っていきます。

また、複雑な機能を素早く実装できるようにフロントエンドにもWebフレームワークがあります。代表的なものにAngular、React、Vueなどがあります。近年では、バックエンドと同様にWebフレームワークが使われるケースがほとんどです。

そのほか、サイトをSNSと連携する場合は、「OGP」と呼ばれるサイトのサムネイル画像をFacebookやTwitterなどに表示させる機能も作り、サイトの価値や利便性を高めるためのSEO対策のコーディングスキルも必要です。

WebブラウザのデザインにはHTML、CSS、Javascriptの基本的な知識とコーディング能力が最低限必要になります。SEOの知識、BootStrap、jQuery、Webフレームワークを使うスキルが必要になります。

一般的なアプリケーションの開発では、専用の開発ツールとそのうえで動作するプログラミング言語を使ってアプリケーションを作っていきます。スマホアプリには、iPhoneまたはAndroidの特定の環境のみで動く「ネイティブアプリ」と両方の環境で動く「ハイブリッドアプリ」があります。

「ネイティブアプリ」の開発環境は、iPhoneの場合は、開発ツールにはApple社が提供しているXcode(エックスコード)で、プログラミング言語はSwiftを使います。Androidの場合は、開発ツールはGoogleが提供しているAndroid Studio(アンドロイド・スタジオ)で、プログラミング言語はJavaです。

iPhone専用で作ったアプリはAndroidでは動きません。iPhoneと同じアプリをAndroidでリリースする場合は、同じもの再度開発する必要があります。そのため、両方の環境で動作する「ハイブリッドアプリ」の開発が増えてきています。

「ハイブリッドアプリ」の開発環境は、プログラミング言語にJavascriptを使うReact Native、プログラミング言語にC#を使うUnityなどがあります。Unityはゲーム開発で有名なツールで、ドラゴンクエストをはじめたくさんのゲームがUnityで作られています。

また、バックエンド開発同様にデータベースも使用します。スマホアプリは速度重視のNoSQLのデータベースが使われ、代表的なものにMongoDB(モンゴデービー)や Realm(レルム)などがあります。

スマホアプリの開発には各種開発ツールを使ったSwift、Java、Javascript、C#などのプログラミングスキル、データベースの知識が必要になります。そのほか、画面に表示させるために静止画や動画の作成や編集のスキルが必要になる場合もあります。

「分析モデル」とは、何かを入力したときに出力されるアルゴリズムの塊です。ビッグデータなどのデータを識別器アルゴリズムに学習させることでモデルが作成されます。

入力と出力の関係はプログラミング言語で使われる人間が決めた条件ではなく、データの内容と識別器が持つ分析アルゴリズムで決まります。データの内容を更新することによって、分析モデルの精度が変わってくるためAI(人工知能)への応用も期待されています。

使用するプログラミング言語には、Python、R、C++などありますが、現在の一般的に使われているスタンダードはPythonなので、Pythonのスキルは必須です。

分析モデルの作成にはPythonのライブラリを使い、代表的なものに「scikit-learn(サイキット・ラーン)」や「tensorflow(テンソルフロー)」などがあります。そのほかにもモデル作成のためにはたくさんのライブラリがあり、要件や用途によって使い分けます。

モデルの作成は一度作ったら終わりではありません。日々、変化するデータの内容に応じて常にモデルのアルゴリズムは変わっていくため、モデルのチューニングには何年もかかる場合があります。

そのほかにも、分析には与えられたデータが極端な値になっていないか、または分析をするのに許容範囲の誤差に収まるデータ量を取得できているかなど、分析に使うデータの信頼性を判断して、データの整形や仕分けも行います。この作業をデータクレンジングと呼び、統計や数学の知識も必要とされます。

エンジニア診断を受けて最初の1歩を踏み出そう!

エンジニアになるかどうか悩んでいる人は、まず「エンジニア診断ツール」を活用するのがおすすめです。

「エンジニア診断」を使うと、どのエンジニアに自分が向いているのか、簡単に理解することができます。約30秒で診断できるので、気軽に利用してみてください。

エンジニア診断ツールでわかること

フルスタックエンジニアは複数のエンジニアが行う開発を1人で行うので、それだけでも大変なことは予想できます。複数のスキルを持っているので、エンジニアとしては安泰のように見えますが、実はそうとも言えない大変さがあります。フルスタックエンジニアとして業務を続けていくうえで大変になる点について紹介します。

フルスタックエンジニアは、複数のエンジニアの作業を1人で行うので業務範囲は当然広くなり、仕事量は普通のエンジニアの倍以上になります。知識や技術が豊富で高度なスキルがあっても、1人のエンジニアができる範囲には、やはり限界があります。

1つ1つ段階を踏んで行わなければならない業務であれば、1人のエンジニアに任せても業務効率に大きな差は出ませんが、時間が限られているなかで複数のエンジニアが並行して作業を行わないと終わらない業務になると、どんなに優秀なエンジニアであっても1人ではマンパワーが足りなくなります。

1人のエンジニアができる仕事量には必ず限界があり、それが原因で業務遂行が困難になる可能性がある点で大変といえます。

1人でWeb開発を行うためには、当然たくさんの知識や技術が必要になります。広範囲にわたる分野で一定のクオリティを維持していくためには、業務時間外を使って勉強しなければならないことがたくさんあります。特にIT業界は、犬の成長が人と比べて速いことになぞらえて「ドッグイヤー」と呼ばれているほど、技術の進化が著しく速い業界です。

中でも、フロントエンドで使われるプログラミング言語のJavascriptは、2014年にHTML5でWebの標準プログラミング言語として採用されて以降、毎年メジャーバージョンアップされています。

フルスタックエンジニアとして働くためには、常に新しい技術の習得をして、広範囲にいろんなことを勉強をしていくための時間の確保、それを粘り強く継続していかなければならない大変さがあります。

企業の求人情報を見ると、「インフラエンジニア募集」「バックエンドエンジニア募集」などといった募集はたくさんありますが、「フルスタックエンジニア募集」というのはほとんどありません。

一般的に、ITのプロジェクトは、それぞれの分野に特化した専門のエンジニアが複数人いて、それらのエンジニアを統括する形で、各チームのリーダーやプロジェクトマネージャーがいるのが普通です。

すべての分野で業務ができるエンジニアは、別の視点で見れば何が強みがわからないエンジニアに見られる可能性があります。採用する側からすると、エンジニアの能力を最大限に発揮してもらうためには、その人の強みを活かせるポジションに配置させたいと考えます。そうなると、何でもできる能力が、逆に1つのことに専念できないエンジニアとして捉えられ、器用貧乏になってしまう可能性があります。

フルスタックエンジニアは、広範囲な知識と技術を維持するために、勉強量が増えたり、幅広くこなせることが器用貧乏になるなど大変な部分もありますが、逆にそれがメリットにもなります。他のエンジニアにない、フルスタックエンジニアならではのメリットについて解説します。

当然のことですが、インフラエンジニアを募集している求人に、フロントエンジニアやバックエンドエンジニアが応募しても専門分野が違うため採用されません。

しかし、フルスタックエンジニアはインフラエンジニアからバックエンド、フロントエンドまで1人でできるので、インフラエンジニア募集やバックエンド募集の求人であっても、スキル的には採用される可能性があり、仕事の選択肢が増えるというメリットがあります。

システム開発では各分野のエンジニアが集って、自分の専門外の分野については担当しているエンジニアとコミュニケーションを取ることで、認識合わせや確認を行いながら開発していくことになります。しかし、場合によってはお互いの認識の違いや確認不足などが原因でさまざまな問題が起こる可能性があります。

たとえば、バックエンドエンジニアからインフラエンジニアに「開発環境に入れない」とか、フロントエンドからバックエンドエンジニアに「表示される内容が違うので画面の確認ができない」など、エンジニア同士の連携不足で問題が起こることもあります。ですが、フルスタックエンジニアが1人で作業を行うと、このような問題とはほぼ無縁で、仮に問題が起こっても複数のエンジニアの認識合わせをする必要もなくすぐに修正できます。

また、システム障害が起こった場合にも、インフラに問題があるのかアプリに問題があるのか、わからない場合はユーザーは各担当のエンジニアに確認する必要があります。もしフルスタックエンジニアのように、インフラもプログラミングも理解している人がいれば連絡の手間が省けます。

また、障害内容の確認をするエンジニアにとってもメリットがあります。「アプリケーションの通信で障害が起こったのはわかるが、インフラ専門だから障害が起こったプログラムのソースコードを読めない」という場合も、フルスタックエンジニアが対応すればすぐに解決されます。

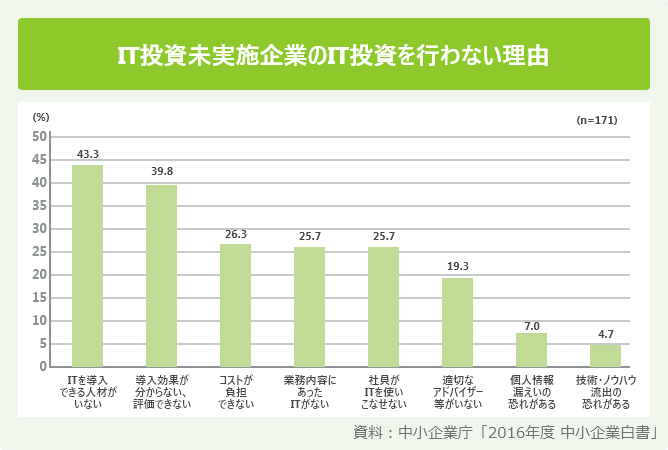

2016年度に中小企業庁がまとめた中小企業白書で、中小企業のIT投資未実施企業が「IT投資を行わない理由」のベスト3は「IT導入できる人材がいない」「導入効果がわからない」「コスト負担ができない」となっています。

企業で情報システム部を作るとなるとITに精通した人材が複数必要になり、当然コストもかかります。その場合、1人で複数の業務をこなせるフルスタックエンジニアを雇うことができれば、企業から見ればコスト削減になり重宝されます。

また、コスト削減というと雇われる側からするとイメージが悪くなるかもしれませんが、逆の視点で見れば、中小企業やベンチャー企業で1人で複数のことを任されるということは、信頼されて自分の裁量でいろんなことができるということであり、会社の成長とともに後々給与的な面で大きな恩恵を受けられるということにもなります。

独立行政法人中小企業基盤機構の調査によると、日本の全企業のうち中小企業の割合は99.7%です。ITの導入が進んでない中小企業がたくさんあることを考慮すると、フルスタックエンジニアが必要とされる企業はたくさんあるといえます。

参考記事:日本を支える中小企業

中小企業庁「2016年度 中小企業白書 IT投資を行わない理由と課題」

1人で複数のITスキルを持ちWeb開発ができるということは、言い換えれば社員1人のIT企業として仕事を行えるということになります。

フリーランスや起業家として、大きな案件を請負うためには複数のエンジニアの協力が必要になりますが、フルスタックエンジニアとしてスキルが揃っていれば他のエンジニアに人件費を払うことなく、個人で大きな案件を請負い高収入を得ることも可能です。

また、フルスタックエンジニアという言葉そのものが登場したのは2010年以降ですが、GAFAなどの巨大IT企業の創設メンバーのエンジニア達は、フルスタックエンジニアがという言葉が登場する以前から、1人で幅広い知識と技術を持ち複数のエンジニア業務をこなして成功を収めています。

そして、何よりWebサービスは当たると大きいです。フルスタックエンジニアとして成功したときに得られる収入は、世界的な実績を見るとITエンジニアの中では最高峰といえます。

フルスタックエンジニアには幅広い知識と技術が必要とされ、保有する各分野のスキルは専門のエンジニアと同等のスキルが求められます。そのため、フルスタックエンジニアを目指すにも、業務を行っていくためにもかなりの努力が必要です。

IT業界にはたくさんのエンジニアがあり、どのエンジニアになるか人それぞれ向き不向きがあります。ここでは、フルスタックエンジニアに向いている人の特徴について紹介します。

フルスタックエンジニアには、幅広い知識と技術が求められます。Web開発を1人で行うためには必要最低限でも、インフラエンジニア、バックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニアの3つのスキルは持ってないといけません。

各分野のエンジニアと比べると勉強量は倍以上になるため、他のエンジニア以上に、最新技術を積極的に学んで勉強を継続していかないといけません。勉強や新しい技術を習得することが何よりも楽しく好きと思う人であれば、フルスタックエンジニアには向いているでしょう。

フルスタックエンジニアの最大の強みは1人でWebサービスを作れるという点です。Webサービスの開発は技術力以外にも、企画力や発想力も必要とされます。サービスを立ち上げるためには、あらゆる視点で物事を考察して、知識や技術を使っていろんなモノを形にしていかなければなりません。

考えているサービスの規模が大きくなれば、当然モノづくりの量も増え問題も増えてきます。課題解決を繰り返しながら、柔軟な発想でモノづくりをするのが好きな人には天職でしょう。

世界中では毎日たくさんのWebサービスが作られ、成功や失敗が繰り返されています。自分が作ったWebサービスも必ずしも成功するとは限りません。Webサービスを成功させるためには、トライアンドエラーの精神が必要です。

たとえ失敗したとしても、新しいことにどんどんチャレンジをして最後に成功すれば、何回も失敗したとしても結果的には成功です。失敗を苦にせずに、修正や方向転換を繰り返しながら、新しいことにチャレンジし続けることができる人であれば、フルスタックエンジニアには向いているといえます。

フルスタックエンジニアになるためには何年もかかります。未経験からどこかの会社に入社したからなれるという保証もありません。地道に勉強を続けて、自主的に幅広く知識を吸収して、Webサービスを1人で作れるようになったときに、フルスタックエンジニアを目指す切符を手に入れたことになります。

ここでは未経験者からフルスタックエンジニアになるためのロードマップについて紹介します。

フルスタックエンジニアは1人でWeb開発ができるエンジニアなので、最低でも「インフラエンジニア」「バックエンドエンジニア」「フロントエンドエンジニア」の3つスキルが必要になります。未経験者はこの3つのエンジニアのいずれかでスタートする必要があります。

未経験者からスタートする場合は「インフラエンジニア」がおススメです。「バックエンドエンジニア」の場合はサーバー上で開発を行うため、当然「インフラエンジニア」の知識が必要になり、ブラウザの知識も必要なので「フロントエンドエンジニア」の知識も必要になります。「フロントエンドエンジニア」の場合も、ブラウザの画面のプログラミングをする以上はバックエンドの知識は必須になり、「バックエンドエンジニア」「フロントエンドエンジニア」は未経験からスタートする場合は勉強量が多くなります。

フルスタックエンジニアのメイン業務は、プログラミング言語を使ったWeb開発です。そのため、フルスタックエンジニアとして軌道に乗ってきて、プログラミングやデータベースで開発が多忙になったときに、ITインフラを知らない状態で新しく勉強しようとすると時間が取れなくなる可能性があります。まずは、最初の基礎固めとして「インフラエンジニア」を目指しましょう。

まずは実務を経験してWebサービスがどのように動いてるか理解しましょう。Webサービスを理解するためにには、インターネット関連の会社やWeb開発を行う会社に就職しないといけないと思う人がいるかもしれませんが、Webサービスの技術そのもは、どこの会社でも社内で普通に使われています。

たとえば、ブラウザからアクセスして何か画面に入力して実行後に表示されたりするような仕組みはすべてWebサービスの技術です。また、ネットワークの構築、サーバー構築という限られた業務でも、そのうえでは必ず何かのWebサービスが動いています。実務でどんなWebサービスが使われているかシステム全体を理解してみましょう。

IT業界に就職したら、自分の業務範囲以外の技術にも興味を持って知る努力をするのが必要です。そうすることで自身の知識の幅が広がりスキルアップにもつながります。

Webサービスというと複数のエンジニアが集まって開発をするので、簡単に立ち上げられるのか疑問に思う方がいるかもしれません。しかし、インターネットに接続してドメインを取得してサーバーをレンタルできれば、1人でも十分サービスを立ち上げることはできます。

やり方は主に「ホスティングサービスを使う方法」と「クラウドを使う方法」の2つあります。ドメインの取得にはgoogleで「ドメイン」と検索をするとドメイン取得サイトがいくつか出てきますので、ドメイン取得後の2つの方法について紹介します。

ドメインとセットで共有サーバーまたは専用サーバーを月額制で貸出している業者がたくさんあります。定額制で安いプランから高額なプランまでさまざまです。ただし、ドメイン1個につきレンタルサーバー1つなので、ドメインを複数取得すると月額のサーバーの料金が上がります。

AWSやAzureなどのクラウドサービスを使う方法です。ドメインを複数取得して、たくさんサーバーを使いたい人に向いています。また、ネットワークのカスタマイズからできるのでITインフラの構築から柔軟な設計ができます。ただし、クラウドは従量課金制です。立ち上げたWebサービスが流行ってアクセス数を増えるとトラフィック量が増えますので、支払い料金も増えます。

| 金額 | ドメイン | |

| ホスティングサービス | 定額制 | サーバー1つにつきドメイン1つ |

| クラウドサービス | 従量課金制 (トラフィック量が増えたら料金が高くなる) |

ドメインを複数使える |

資格を取得することによって、フルスタックエンジニアに簡単になることはできませんが、知識を増やすためには資格を取得することが大事になります。ここでは、将来フルスタックエンジニアを目指そうと考えている人が、スタートラインに立つために必要最低限の知識を習得できる資格を紹介します。

ネットワークの基礎知識を固めるための資格です。ネットワークエンジニアの登竜門的な資格としても人気があります。簡単に合格できる資格ではありませんが、ネットワークの基本的なことを理解できていれば合格できます。

また、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器でよく使われるシスコ製品の実機操作に関する問題も出題されます。未経験者の方は、ネットワークの最初の基礎固めのために、ぜひ取得を目指しましょう。

関連記事:CCNAとは|試験の難易度から合格するための勉強方法まで紹介

Linuxの知識を習得できる資格です。Web開発をLinuxサーバーで行う場合は、当然Linuxのコマンド操作が必要になってきます。

Level-1はLinuxの基本的なオペレーションについての資格です。フルスタックエンジニアとしては最低でもサーバー構築のスキルが必要なので、Level-2相当のスキルが必要になります。

Level-2は難易度の高い資格ですが、Linuxサーバーの知識を習得するためには一番の近道です。フルスタックエンジニアを目指す方はLevel-2を目指しましょう。

関連記事:LPICとは|取得で身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

AWSクラウドの知識を習得できる資格です。ITインフラの構築をクラウドで行うケースは年々増えているので、フルスタックエンジニアとしてWeb開発を行う場合も、クラウドの知識は必須です。最初はクラウド上でのITインフラの基礎知識を固めるために「ソリューションアーキテクト・アソシエイト」を目指しましょう。

また、クラウドは開発(Development)と運用(Operations)を並行で進める「DevOps(デブオプス)」を、従来のオンプレミスより簡単に行えるという特徴があります。将来的には、「DevOpsエンジニアプロフェッショナル」まで目指したいところです。

関連記事:クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

参考サイト:AWS 認定

Web全般の知識を習得できる資格です。国内向けLinux資格のLinuCを運営しているLPI-Japanの認定資格です。レベル1でも難易度は少し高めです。HTTPの基礎知識からHTMLやCSSのコーディング技術など、静止画や動画に関するメディア関連の問題も出題され、広範囲に渡った内容になっています。

上位資格にレベル2があり、完全に開発者向けの資格です。レベル2からはWebの標準プログラミング言語であるJavascriptに関する問題が出ます。レベル1、レベル2ともに範囲が広く難易度は少し高めですが、Webの知識を固めるためにフルスタックエンジニアを目指す方は、まずはレベル1の合格を目指しましょう。

参考サイト:HTML5プロフェッショナル認定とは

フルスタックエンジニアになるためには、ITインフラとWebの両方の知識が必要です。Web技術はITインフラ技術と比べて技術のアップデートが早い傾向にあります。特に2014年にHTML5が標準化されて以降、Webの標準プログラミング言語であるJavascriptをはじめ、Webの開発技術は飛躍的なスピードでアップデートされています。

未経験からフルスタックエンジニアを目指そうと考えている方は、技術アップデートのはやいWebを先に学ぶのではなく、まずはITインフラの基礎から固めるためにインフラエンジニアを目指しましょう。

あなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04