CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

ITを活用する場面が増えており、スマートフォンだけでなくテレビやエアコンなどの家電もインターネットに接続して便利に使えるようになっています。

インターネットに接続できないと非常に困ってしまいますよね。

誰もがインターネットにつないでも、便利に使えるように仕事をしている職種の1つにインフラエンジニアがあります。

この記事ではインフラエンジニアについて紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

開く

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これまでの営業経験やキャリアコンサルタントの国家資格を活かし、効果的なコミュニケーションと問題解決力を培い、個々のキャリアの成長支援に情熱を注いでいます。「初志貫徹」をモットーに、自分らしく輝くキャリアパスを見つけるお手伝いをします。常に相手の立場に立ち、親身なサポートを提供できるよう努めています。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

企業の特性や受講生の要望を汲み取り、企業にとっても受講生にとっても良いマッチングができるよう就職活動をサポートしています。「誠実」をモットーに受講生が安心して就活に専念できるよう尽力しています!前職の精神科で培った「傾聴力」を活かし何でも相談できる存在になれるよう日々求職者に寄り添っています!

完全無料で最短1か月で資格をとれる!

将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれるネットワークの王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

インフラエンジニアという言葉を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、「インフラエンジニアってなに?」「どうやったらなれるの?」「きついって聞くけど本当?」などさまざまな不安や疑問が浮かぶと思います。

この記事では、そんな不安や疑問を解消すべく、インフラエンジニアに関する情報を紹介していきます。

最後にはインフラエンジニアのおすすめの志望動機を紹介しているので、就職活動の参考にしてください。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

「インフラエンジニアってなに?」「どんな仕事をするの?」と仕事のイメージがまったくつかない人もいるかもしれません。

ここではインフラエンジニアという言葉を初めて聞いた人や詳しくインフラエンジニアを知りたいという人向けに、どういった仕事をおこなうのかを紹介していきます。

インフラエンジニアという職種についてまずは仕事内容から理解を深めて、イメージを持ってみてください。

まずは押さえておきたいインフラエンジニアの基本情報

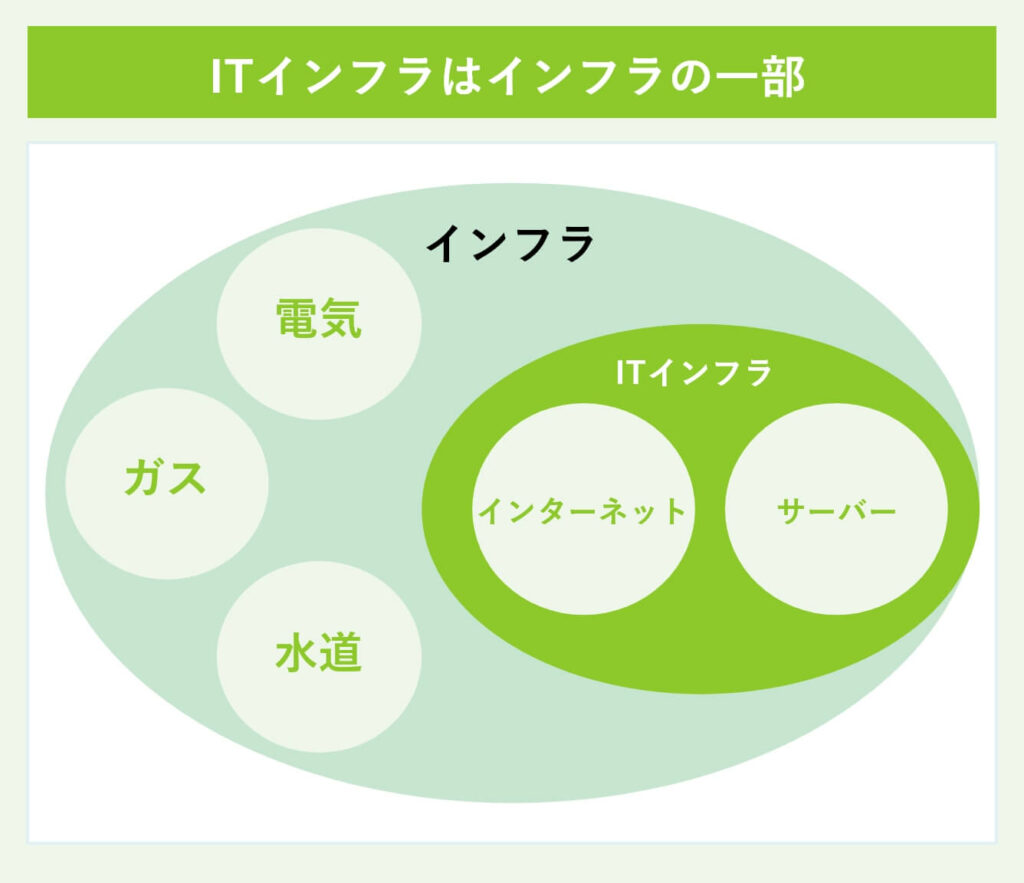

「インフラ」とは、「インフラストラクチャー」の略称で、社会基盤となる施設や設備のことを指します。

具体的には、道路・鉄道・空港・港湾などの交通施設や水道・電力・通信などの公共設備があげられます。

これらの施設や設備は、私たちが快適な生活を送れるようになくてはならない生活基盤を支える役割を担っています。

また、最近では、情報技術の進化にともない、ネットワークやサーバーなどの通信に必要な基盤をITインフラと呼び、社会基盤として重要な役割を担うようになりました。

ITインフラとは、インフラの中でも私たちの生活を支えるために必要なネットワークやサーバーなどを総称したものです。

たとえば、通信に使われるサーバーは、パソコンやスマートフォンでアプリを動かすために必要となります。また、ネットワークにつながらないと利用できないアプリもあるため、ネットワークもITインフラの1つです。

これらのITインフラは、企業や組織の業務に不可欠な役割を担っており、設備や機器を正常に動かすために携わるのがインフラエンジニアの使命です。

そのため、インフラエンジニアは私たちの生活になくてはならない職種といえます。

ネットワークやサーバーなどのITインフラを支えるのが、インフラエンジニアです。インフラエンジニアは利用者が使いやすいように、パソコンやサーバー、ネットワーク機器などを設定したり、メンテナンスなどの業務をしています。

このように、インフラエンジニアは私たちが快適にITインフラを利用できるように、縁の下で支える大切な仕事をしています。

より身近であったり耳にしたことのあるエンジニアの職種として、システムエンジニアなどのITシステムやサービスを作る開発系のエンジニアが挙げられるでしょう。一方で、ITシステムはネットワークがなければ動作しないため、インフラエンジニアはそのサービス自体を支える職種となります。

以下の表では、インフラエンジニアとその他のエンジニアやITの職種について比較しています。知っているエンジニアとの違いを理解して、インフラエンジニアについて理解を深めてください。

| エンジニアの種類 | 代表的な職種 | 主な業務内容 |

|---|---|---|

| インフラエンジニア | ・ネットワークエンジニア ・サーバーエンジニア ・セキュリティエンジニア ・クラウドエンジニア | ITインフラ(サーバーやネットワークなど)に携わるエンジニア |

| システムエンジニア | ・アプリケーションエンジニア ・組込みエンジニア ・プログラマー | 業務システムを開発するエンジニア |

| Webエンジニア | ・フロントエンドエンジニア ・バックエンドエンジニア | Webサービスを開発するエンジニア |

| 上流エンジニア | ・ITコンサルタント ・プロジェクトマネージャー | 上流工程(企画やプロジェクト管理など)をおこなうエンジニア |

| セールスエンジニア | ・セールスエンジニア | システムや技術力を営業し販売するエンジニア |

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

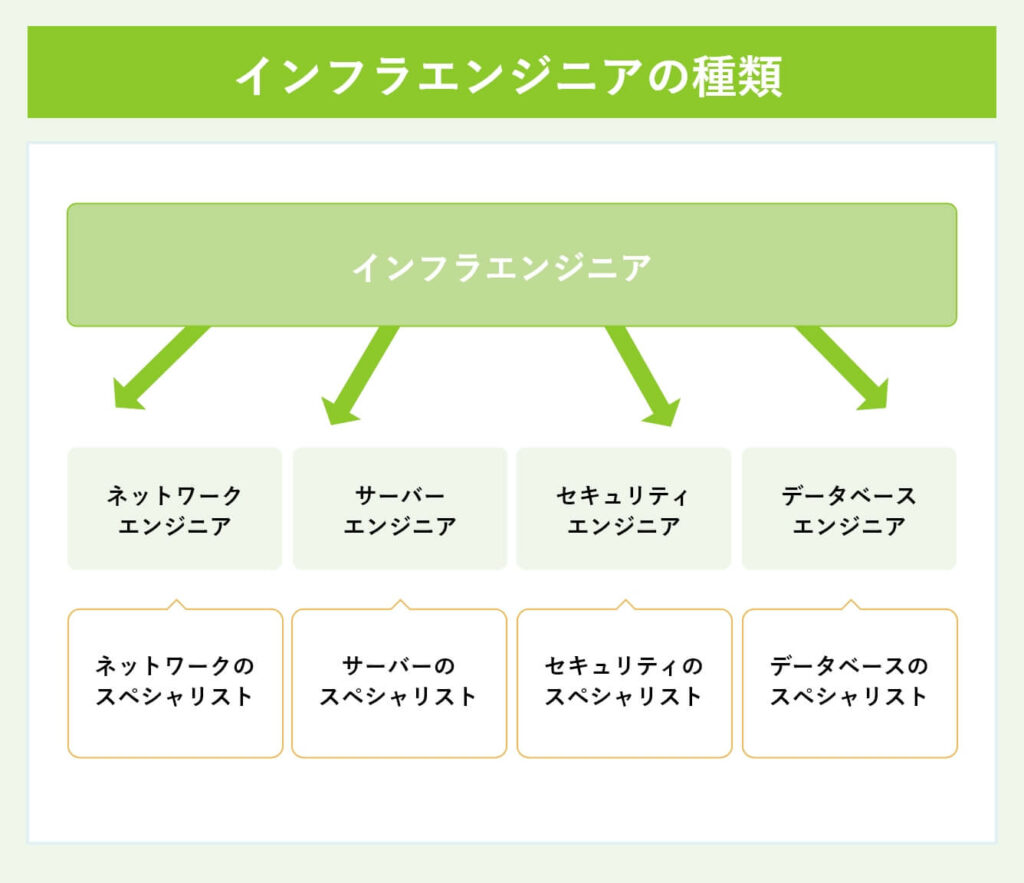

インフラエンジニアといっても扱う機器や分野によって特徴が異なり、さまざまな種類の職種があります。

ここでは4つのインフラエンジニアの種類を紹介していきます。

インフラエンジニアが携わる領域は非常に幅広いため、職種を間違えるとやりたかったことができない場合もあります。それぞれの違いを認識して、自分に合ったインフラエンジニアの職種を見つけましょう。

ネットワークエンジニアは、パソコンやスマートフォンなどを使ってインターネットにつながるために必要な通信の仕組みやルールを考えたり、設定したりする職種です。

たとえば、学校や会社などでWi-Fiを使えるようにするのもネットワークエンジニアです。ネットワークエンジニアは、インターネット環境を用意するために、適切な位置にアクセスポイントを設置し、Wi-Fiの設定などをおこないます。

Wi-Fi以外にもネットワークを使っていて遅いと感じる場合の改善もネットワークエンジニアが対応します。

このようにネットワークエンジニアは日々、私たちが快適にネットワークの利用ができるように活動している職種です。

サーバーエンジニアは、その名のとおり「サーバー」を構築したり運用するエンジニアです。

サーバーとは?

たとえば、大きな買い物サイトにアクセスしたときに、商品が表示されたり、カートに入れた商品が保存されたりするのは、サーバーがその情報を管理しているからです。

サーバーは物理的な機械を使うこともありますが、クラウド上に作ることもできるため、クラウドとの親和性が高いといえます。そのため、サーバーエンジニアはクラウドを扱うことも多いです。

また、サーバーが故障した際は、機器の交換やバックアップしていたデータからの復元など、すぐに復旧できるように対応する必要があります。

このように、私たちが快適にウェブサイトやアプリを利用できるのはサーバーエンジニアのおかげといっても過言ではありません。

セキュリティエンジニアは、コンピューターやスマートフォンなどの情報を守るために活動している職種です。

たとえば、企業の個人情報の流出を防げているのは、セキュリティエンジニアがセキュリティ対策しているからです。

また、サイバー攻撃などの外部からの攻撃を受けないように、ネットワーク上で侵入口がないか、サーバー上で不具合がないかなど確認するのもセキュリティエンジニアの仕事です。

もし、サーバー攻撃を受けてしまうと最悪の場合は工場の生産ラインが停止し、仕事ができない状況となってしまう場合があります。

そのため、セキュリティエンジニアには、ネットワークやサーバーの知識などITインフラ全般に関する知識を持っている必要があります。

携わる領域は広いため大変と思う人もいるかもしれませんが、企業のITインフラに対しての攻撃を防ぐため、非常にやりがいがあるといえるでしょう。

データベースエンジニアは、大量の情報を効率的に管理、活用するためのデータベースという仕組みを作ったり、使ったりする職種です。

データベースとは?

たとえば、学校や会社の成績や在庫の情報が保存されているデータベースは、データベースエンジニアによって作られます。

データベースの内容には個人情報も含まれるため、扱いには最新の注意が必要です。そのため、データベースの内容が漏れないように適切に設定しセキュリティ対策する必要があり、セキュリティに関する知見も求められます。

また、AIの活用という背景から、最近ではスマートフォンの普及により顧客のニーズを集めたビッグデータという言葉が話題になっています。この大量のデータを使い、AIを活用することで、顧客が求めているものを分析して、自社製品の改善などが可能となりました。

しかし、誰でも簡単にできるというわけではなく、集めたデータを使い、どのように扱うかなど正しく活用できる人材が求められています。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

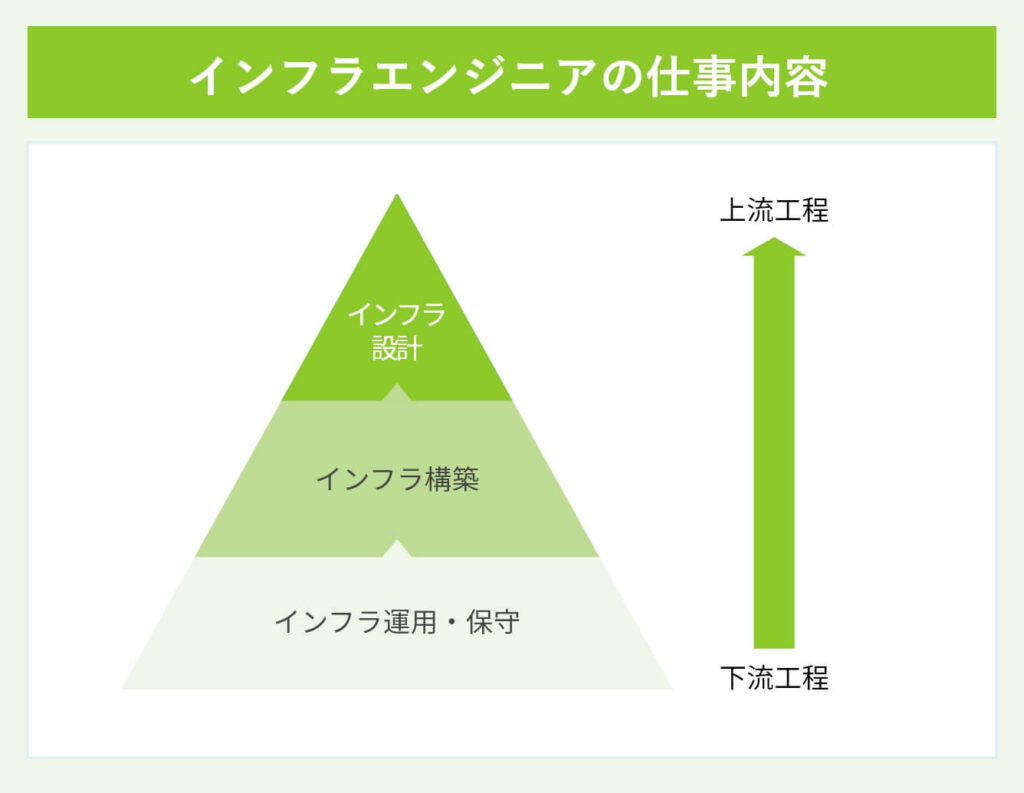

ここまではインフラエンジニアの職種を紹介していきました。ここからは、実際にインフラエンジニアがおこなう業務を紹介します。

職種ごとで携わる分野は異なりますが、主に実施する内容はほとんど同じです。インフラエンジニアの仕事内容を把握することで、自分の進みたい方向が見えてくるでしょう。

この章を読まずに就活を進めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔してしまう可能性があります。きちんと仕事内容を理解してから就職活動を進めるのをおすすめします。

インフラ設計は、ITインフラと呼ばれるコンピューターやサーバー、データベース、ネットワークなどの構成やシステムを動かすためのソフトウェアやツールの選定などをします。

たとえば、1万人が使うシステムを作る場合は、1万人が接続してもスムーズに動くようなサーバーを決める必要があります。

他にも、1万人が接続してもネットワークが遅くならないように通信経路を確保したり、必要なセキュリティ設定を決めなければなりません。また、事前に決めた設定内容を図面や書類にまとめることも大切な仕事です。

検討している最中は担当者同士では覚えているため資料に残す必要はないですが、数年後に担当者が変わった場合に、なぜこのように決めたのか、どうしてこの機種を選んだのかなどわからなくなってしまいます。

これを防ぐために設計の段階で資料を作っていくのが大切です。

インフラ構築は、設計した内容をもとにITインフラを作り上げていく工程です。たとえば、企業が新しいWebサイトを開設する場合は、設計が完了次第、インフラを構築します。

インフラ構築の最初のステップとして、運営されるWebサイトを作るために、サーバーを立ち上げます。

その際は、適切なOS(WindowsやLinuxなど)やソフトウェアをインストールしたり、セキュリティ設定したりします。

OS(オペレーティングシステム)とは?

また、想定している通信ができるようにネットワークを適切に設定することも必要です。

これらのインフラ構築作業は、システムの性能、可用性、セキュリティを確保するために非常に重要です。

適切な設計と構築によって、システムが高速かつ安定して動いて、顧客の要求に応えることができます。

インフラ運用・保守は、構築されたシステムを動かし続けるための管理・運用・保守をすることです。

運用は、正常にシステムが動いているかを日々確認して、利用者からの問い合わせ対応するのがメイン業務です。

メイン業務以外にも、セキュリティ対策をするためにソフトウェアを最新化して、システムの安定化を図ります。

他にも通信できない、システムが動かなくなったなどのトラブル発生時に保守業者へ連絡するのも運用業務の1つです。

一方で保守は、通信できなくなったり、システムの利用ができなくなったりした際に、原因を調査して、解決するのがメイン業務です。

調査した結果、機器が故障している場合は機器を交換したり、誤った設定がされていれば修正をしたりして、即時復旧できるように努めます。

このようにインフラ運用・保守は動いているITインフラを安定して使ってもらうために重要な仕事といえるでしょう。

インフラエンジニアに必要な知識

ここまではインフラエンジニアの業務内容を紹介していきました。

少しずつインフラエンジニアに興味が出てきた人もいるのではないでしょうか。

ここからはインフラエンジニアになるために必要な知識を紹介していきます。

必要な知識は多くあるため、適切なものを選べないと学習に要した時間が無駄になってしまうかもしれません。

しっかりと読み、効率よく知識を得られるようにしましょう。

ネットワークとは、インターネットや企業内のネットワークを用いて、複数のコンピューターやサーバーなどを接続して、データ通信をする仕組みのことです。

ネットワークの仕組みを理解していないと、データ通信が正しくおこなわれず、システムの動作に支障をきたすことがあるため、インフラエンジニアは必ず理解する必要があります。

たとえば、インターネットに接続してシステムを使う場合は、企業内で使っているパソコンはインターネットに接続できる必要があります。しかし、トラブルが発生しインターネットへ接続できなくなってしまうと、システムそのものが利用できなくなり、業務へ支障をきたしてしまいます。

そのため、なぜインターネットへ接続できなくなったのか。インターネットに接続するための仕組みはどうなっているのか。など調べて原因を特定して、復旧させなければなりません。

このように普段は問題なく動いているシステムでも、トラブルが発生すると解決させる必要があります。その際に必要になる知識の1つがネットワーク知識です。

ネットワーク知識の例

これらの知識を身につけることで顧客の要望に応じたネットワークを設計、構築、運用、トラブルシュートが可能となります。

クラウドとは、インターネット上にあるコンピューターを使った仕組みです。

クラウドを使うことで、データやアプリなどを自分のパソコンやスマートフォンにダウンロードしなくても、インターネットにつながった機器から使うことができます。

現在、企業や組織は、自社でデータセンターやサーバーを保有するよりも、クラウドサービスを使うことが一般的になってきています。

代表的なクラウドサービスとして、マイクロソフトが提供しているAzure、Amazonが提供しているAWS、Googleが提供しているGCPなどがあります。クラウドサービスは、インターネットを介してサービスを提供するため、インフラエンジニアにとって、クラウドの知識は不可欠です。

クラウド知識の例

インフラエンジニアは、クラウドサービスの選定や設計、構築、運用、トラブルシューティングなどをすることで、顧客の要望に応える必要があります。

サーバーとは、コンピューターやスマートフォンのような端末から情報を求められたときに、その情報を提供する役割のコンピューターのことです。

たとえば、ネットショップのウェブサイトを見たり、オンラインゲームをプレイしたりするときには、サーバーから情報を受け取っています。

サーバーは、ネットワーク上のデータやアプリケーションを提供するための機器なので、サーバーの適切な設計や構築、運用によって、安定したサービスが提供できます。

サーバーの知識には、主に以下のようなものがあります。

サーバー知識の例

これらの知識を持つことで、インフラエンジニアは、サーバーの適切な設計や構築、運用、トラブルシューティングなどができます。

ITインフラを扱ううえでセキュリティの重要度が日々高くなっており、非常に重要な知識の1つです。

まず、セキュリティとは情報を守るための方法です。たとえば、パスワードを設定することや、ウィルス対策ソフトをインストールすることで、情報を守ることができます。

また、ウェブサイトなどで個人情報を入力するときには、暗号化技術を使うことで、外部へ情報を漏らすことなく利用できます。

セキュリティに関する知識を得るためには、ITインフラ全般の知識を持っている必要があります。

たとえば、ネットワークやサーバーの仕組みを理解しないことには、どこにセキュリティとして問題があるかわかりません。

そのため、さまざまな分野にわたる広範な知識が求められます。

また、最近では半導体不足の影響でサーバー本体の入手に時間がかかっているため、すぐに導入できるクラウドサービスの利用が一般的になってきており、セキュリティの知識がより重要になっています。

セキュリティ知識の例

このようにインフラエンジニアにはセキュリティの知識が必要といえ、今後も重要な知識となるといえます。

データベースとは、情報を保存するための仕組みのことです。たとえば、スマートフォンに保存されている電話帳や、オンラインゲームのプレイヤーデータなどがデータベースに保存されています。

データベースは、複数の人が同時にアクセスできるため、企業のデータ管理などにも使われています。

データベースの知識としては、まずデータベースの基本的な構造や設計の知識が必要です。具体的には、データベース同士の関係性を関係性について理解して、高速で適切な情報を取得できるようにします。

また、最近ではAIの活用が進み、AIのもととなるビッグデータという言葉を耳にした人も多いでしょう。ビッグデータとは、大量のデータを集めて、新たな価値を創造しようというものです。この集めてくるデータとして、データベースを扱うことが多くあります。

そのため、インフラエンジニアはデータベースの知識が求められる場面が増えると予想されます。

データベース知識の例

これらの知識を持つことで、インフラエンジニアはデータベースの適切な設計や構築、運用、トラブルシューティングなどおこなえ、顧客の要望に応えられます。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

インフラエンジニアが身につけておくべき知識は多くありますが、「製品の知識」は必ず身につけていきましょう。未経験者の場合、運用・保守のフェーズからスタートします。まずは、社内にあるネットワーク機器などの基本操作や設定作業などから覚えていきましょう。

インフラエンジニアのやりがい

インフラエンジニアは、今や生活に欠かせないITインフラを支える仕事ですが、縁の下の力持ちのようなイメージを持った人もいるのではないでしょうか。

正常に動いて「当たり前」であるITインフラを支えるため、ユーザーから目に触れない仕事ですが、将来性ややりがいはとてもある職種です。

この章ではインフラエンジニアが業務をおこなううえで感じるやりがいを紹介していきます。

仕事をしていくにあたって、やりがいはモチベーションを保ち続ける重要な要素です。インフラエンジニアに興味がある人はこのやりがいをしっかりと理解することで、大変なときでも乗り越えられるようになります。

インフラエンジニアは、ネットワークやサーバーなどITインフラを構築して、維持する重要な役割を担っています。

たとえば、インフラエンジニアが設計したネットワークによって、オンラインで買い物ができたり、遠隔地に住む人とビデオ通話ができたりします。そのため、自分が作ったものが人々の生活に貢献しているという実感が得られ、やりがいが感じられます。

また、ITインフラの運用や保守をすることで社会に大きな貢献をしています。たとえば、災害時や緊急時にも情報システムが停止しないよう、あらかじめリスクを想定したITインフラを作るのもインフラエンジニアの仕事の一つです。

さらには、電子カルテを使った医療分野やタブレット教育をしている教育分野など、社会的に必要な業界でのインフラエンジニアの活躍も欠かせません。

インフラエンジニアは、社会に必要とされ大きな貢献ができる職業といえます。

インフラエンジニアは、常に新しい情報が展開されているため、最新技術を追い求める必要があります。

昨今ではインフラエンジニア含めてIT業界で働く人たちの人材が不足している状況と言われています。これを解消するために、AIやIoTなどの仕組みを導入した技術が発表されて、さまざまな企業へ導入されています。

最新技術の1つとして「5G」の導入が進んでいます。これを活用することでどこでも高速な通信をおこなえます。

たとえば、車の自動運転技術は車両の位置や道路状況、走行ルートなどさまざまな情報を瞬時に扱う必要があります。従来の「LTE/4G」を使った自動運転では一度に大量のデータのやり取りができませんでしたが、「5G」では可能となっています。

このように新しいITサービスを最新のITインフラの技術や知識が支えています。時代の最先端の技術に触れられることは、大きなやりがいとなります。

インフラエンジニアは、私たちの生活にかかせないITインフラに貢献しているため、その役割の重要性や専門知識の高さから、高い評価を受けることがあります。

さらには、キャリアを積んで経験を積み上げ、スキルを磨くことで、年収アップの見込みもあります。

たとえば、運用・保守をしている人がスキルを磨くことで、設計や構築などの上流工程にステップアップできます。

その場合は、能力に応じて年収アップも見込めます。

また、ネットワークエンジニアとしてネットワークの経験をある程度積んだ状態で、サーバーエンジニアのキャリアを積むために変更することもあります。

もちろん、ネットワークの知識をサーバーエンジニアでも活かせるため、1人で携われる領域は広くなります。

そのため、年収アップも期待できるといえます。このようにスキルを磨いたり、キャリアを積んだりすることで、自身の活動できる領域が広くなるため、年収アップを見込めるのです。

インフラエンジニアは、現代社会を支える重要な存在なので、将来的に需要が高まることが予測されています。

企業や組織のビジネスが拡大するにつれてITインフラも増強しなければなりません。

増強する際もただ増強するのではなく、コストを抑える方法を模索したり、利用者がより快適に使えるように修正を求められます。

特に、近年はクラウドの普及やAI技術の発展にともない、コストを削減でき、利用者が便利に使える方法が出ています。そのため、これらを扱えるより高度なインフラエンジニアが求められるようになっています。

このようにインフラエンジニアに求められるスキルは高くなりますが、将来的に需要が増え、安定した就職・転職ができる可能性が高くなります。

インフラエンジニアは、企業や組織などのITインフラを支える仕事をしています。

ITがますます普及していく現代社会において、インフラエンジニアがいなければシステムは動かなくなり、ビジネスも成り立ちません。

そのため、インフラエンジニアは半永久的に仕事に困らないといえます。また、新しい技術やシステムが登場するたびに、インフラエンジニアはそれに対応するための仕事が生まれるため、常に仕事の需要があるといえます。

たとえば、スマートフォンの普及により一人ひとりのインターネット接続量が増えています。少し前のガラケーが主流だったころと現在を比較すると通信量は飛躍的に増加しています。

それに対応するため、LTEや5Gと呼ばれる高速通信技術が日本全国に展開されています。このようにシステムとITインフラは密接にかかわっているため、今後も仕事がなくなる可能性は低いといえるでしょう。

インフラエンジニアを目指す前に知っておきたいこと

インフラエンジニアは私たちの生活に必要なネットワークやサーバー、セキュリティなどを快適に利用できるように動いてくれているため、システムが使えないときはインフラを調査したり、機器故障時はすぐに交換したり迅速に行動する必要があります。

携わる業務がITインフラという重要な役割を担うため、すばやく行動することが求められます。そのため、インフラエンジニアの仕事を想像するとキツイと思う人もいるかもしれません。

インフラエンジニアになってからきつさを知るのは「こんなはずではなかった」と後悔してしまう可能性が高く、場合によっては入社した会社を辞めてしまうかもしれません。

ここからは、インフラエンジニアを目指す前に知っておきたい3つのことを紹介します。インフラエンジニアのメリットの半面、デメリットも理解したうえで目指すかどうか判断しましょう。

インフラエンジニアは、ITインフラを構築するだけでなく、運用、保守する仕事です。ITシステムは24時間動いていることが多いので、突発的なトラブルに対応するために、夜間や休日出勤が必要な場合があります。

たとえば、ネットワークがダウンした場合には、すぐに対応しなければならず、そのためには深夜や休日に出勤することが必要になることがあります。

また、企業によってはシフト制度を取り入れ、交代で24時間365日いつでも対応できるような体制を組んでいます。そのため、家族や友人との予定調整や趣味の時間を確保するのが難しい場合もあるので注意してください。

インフラエンジニアは、ITシステムのトラブルを解決することも重要な仕事の1つです。

たとえば、サーバーの故障やネットワークの断続的な通信障害などが発生した場合は、すぐに対処する必要があります。

対応する時間帯は問わず、即座に対応しなければ、業務が止まっている時間が増えるだけです。

資料作成や打ち合わせなどやらなければならない業務があるにも関わらず、トラブル対応は最優先事項です。

そのため、突発的なトラブル対応は精神的ストレスがかかりやすいため、キツイと感じる人もいることでしょう。このように突発的なトラブル対応はインフラエンジニアとしてきつさを感じる場面の一つです。

インフラエンジニアは、システムやネットワークの運用を担当するため、ミスが大きな影響を与える可能性があります。

たとえば、運用業務で新入社員の情報を入力している最中に、誤って別の社員の情報に上書きしてしまうと、変更された社員のメールや電話などが使えなくなる場合があります。

他にも、誤ってサーバーを再起動させてしまうと、再起動中はシステムが使えないため、システム利用者に大きな影響を与えてしまうことも。

このようにインフラエンジニアはミスをしたときの影響が大きいものもあるため、細心の注意を払って業務をしなければなりません。

人によっては、影響が大きいものを扱うことにプレッシャーを感じ、ストレスになってしまうかもしれません。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ここまでインフラエンジニアの仕事の大変さを説明してきましたが、たとえば夜間・休日に対応したときはその分早めに退社したり、平日休みを別途取得したりなどと、社員に負担が掛からないようにしている現場がほとんどです。加えて夜間・休日対応の発生を見込んで余裕を持った人数でチームを編成しているため、業務過多の状態になる心配はありません。

また、障害対応に「スピード」と「正確性」が求められるとはいえ、一人ですべての作業を対応するケースはほぼありません。特に現場に配属されたばかりの頃は、先輩社員と一緒にマニュアルに従って対応します。徐々に障害対応のフローに慣れていくように配慮している現場が大半なので、まずはマニュアルに従って正確に作業をこなせるように意識すると良いでしょう。

インフラエンジニアの仕事は大変な部分もありますが、一人ひとりが働きやすいように勤務体系・教育体制が整備されています。そのため、インフラエンジニアの仕事に対して不安に思う必要はありません。

インフラエンジニアになるのが向いている特徴5選

ここまでの説明でインフラエンジニアに興味を持った人もいるのではないでしょうか。

ここからは、インフラエンジニアになるのがおすすめな人の特徴を紹介します。

自分の特徴と比較して、そもそも自分にインフラエンジニアが向いているのか知っておくのが大切です。

知らずに就職してしまうと、働きづらさを感じてしまうかもしれません。場合によっては辞めてしまうことも。

そうならないためにも、インフラエンジニアの特徴に自分が合うかどうか確認してください。

インフラエンジニアが必要とされるシステムや技術は常に変化しています。

特に現代社会では、IT技術の進化が速いので、インフラエンジニアは常に新しい情報や最新技術を学び続ける必要があります。

学び続けることは簡単ではないですが、顧客の要望に応えるためにも必要です。

そのため、常に新しい情報や最新技術を習得して、自身のスキルアップを身につけられる特徴を持った人が求められます。

また、新しい情報を追いかけるだけでなく、自分で実際に試してみることも重要です。

自分で手を動かして、トライ&エラーを繰り返すことで、より理解が深まり、自分の知識を定着させる効果があります。

このようにインフラエンジニアは新しい情報を常に調べたり、身につけられるように継続的に努力できる人に向いているといえます。

インフラエンジニアは、ITインフラの設計や運用において、複雑な問題を解決するために論理的思考力が必要とされます。

論理的思考力とは、問題解決にあたって論理的思考を用いることで、正確かつ効率的な解決策を導き出すことができる能力のことです。

インフラエンジニアは、システム全体を見渡して、問題点を見つけて、解決策を導き出すことが求められます。

たとえば、あるシステムの画面表示が遅いと言われた際にインフラエンジニアもITインフラ側に問題がないか調査する際に論理的思考力が求められます。

特定の端末で画面表示が遅いのか、それとも特定の支店で遅いのか、はたまた企業全体で遅いのかなど、調査し原因を突き止めます。

このような論理的思考力は、インフラエンジニアに必要なスキルを習得するための重要な特徴といえます。

インフラエンジニアに求められる特徴として、コミュニケーション能力があります。インフラエンジニアに求められるのは、「話すことが得意」というよりは専門的な内容を知識がない相手でもわかりやすく伝えられるコミュニケーション能力です。

インフラエンジニアは技術的な知識だけでなく、ビジネス的な視点や顧客視点を持ち合わせ、多くの部署やさまざまな顧客とコミュニケーションをとりながら業務を進める必要があります。

たとえば、ITインフラを構築する場合は、顧客が必要とする要件やセキュリティ上の制約、予算、スケジュールなどをプロジェクトメンバーと協議して、実施すべき内容を検討します。

プロジェクトメンバーの数もプロジェクトの規模により、数人~数十人がかかわり、それぞれの人とコミュニケーションを求められる場面もあります。その際、コミュニケーションが苦手な人では仕事の伝達がスムーズにいかず、業務を完遂できない可能性があります。

プロジェクトを完遂させるためにも、インフラエンジニアには相手にとってわかりやすい説明ができるコミュニケーション能力が求められます。

インフラエンジニアは、常に最新の情報を収集しながら、システムの改善や効率化に取り組む必要があるため、自発的に工夫できることが挙げられます。

たとえば、既存のシステムに対して、より高速で安定した動作を実現するために、ハードウェアやソフトウェアのアップグレードをすることがあります。

この場合は、インフラエンジニアは、自分自身で最新の技術や製品情報を収集して、どのような改善が実現できるかを考え、実行しなければなりません。

また、インフラエンジニアは、最新技術を駆使する以外にも現状の問題点を洗い出し、自発的に工夫しなければなりません。

たとえば、トラブルが発生した場合、原因を突き止めるために各機器の状態や直近で起こったイベントを調べる必要がありますが、それだけでなく今後同じ自体が発生しないようなシステム改善の工夫も求められます。

以上のように、インフラエンジニアには問題を解決するだけでなく、今後のためにも自発的な工夫が求められるのです。

インフラエンジニアに求められる特徴の一つとして、縁の下から支えるのが得意であるという特徴があります。

インフラエンジニアは顧客からはあまり目立たない存在で、縁の下からシステムが安定して動くように支える存在です。

たとえば新しいシステムを導入する場合に、ITインフラでもネットワークやサーバー、セキュリティなどをシステムの要件に沿って作り上げていきます。

作り終わって正式に使ってもらうとなったときに、システムはパソコンの画面上に表示されるなどの結果がわかりやすいですが、ITインフラの結果が表示されることはありません。

もちろん、システム導入に携わった関係者同士の達成感は得られますが、ITインフラは顧客の目につきにくいため、顧客から感謝されることはあまり多くはありません。

しかしITインフラなしで動くシステムはないため、縁の下で支えるのが得意な人に向いている職種といえます。

インフラエンジニアになった後はどのようなキャリアパスがあるのでしょうか。

インフラエンジニアになってもいないのに気が早いと思う人もいるでしょうが、将来像をイメージして就活をすることで有利に進められます。

「どのようにインフラエンジニアとして活躍したいか」を伝えることで、そのキャリアを自社で叶えられるのかという観点から、自社とのマッチ度を企業側は判断することができます。

企業側からすれば、長く会社にとどまって企業に貢献してほしいと考えているため、キャリアパスが合致しているのであれば、採用される可能性を高めることができます。

また、入社後の具体的なキャリアイメージを伝えることで、熱意も合わせて伝えることができます。

マネジメント層に進むことで、プロジェクトのリーダーとして、チームを率いたり企画立案やビジネス戦略の立案したりなど、さまざまな業務に携わることができます。

マネジメント層に進むためには、インフラの知識はもちろんプロジェクトの進行管理や予算管理、チームメンバーのマネジメント、ビジネス要件の分析や提案、顧客とのコミュニケーションなど、マネジメントに必要なスキルを習得する必要があります。

また、マネジメント層になると、上司やチームメンバー、顧客とのコミュニケーションが多くなります。良好な人間関係を築き、円滑なコミュニケーションを図るために、コミュニケーションスキルを磨くことが大切です。

さらには、業務上での成果や実績も重要な要素となります。最近では、IT業界において人材が不足しているため、限られるリソースのなかで工夫してプロジェクトを完了させられる人への需要が高まっています。

そのため、IT企業やコンサルティング企業においては、技術力とプロジェクトマネジメント力の両方を持った人材が求められています。

インフラエンジニアからマネジメント層に進むことで、新しいキャリアアップのチャンスが得られます。

ITスペシャリストは、高度な技術力を有する専門家なので、企業や組織において、最先端の技術開発や専門分野の調査研究、技術戦略の立案や実行などを担当できます。

このようなITスペシャリストになるためには、専門的なスキルや知識を深めなければなりません。

たとえば、システムやネットワークの設計・構築・運用の知識や技術、データベース、セキュリティ技術、プロジェクトマネジメント能力などが求められます。

ITスペシャリストになることで、より高度な技術力を身につけて、企業や組織の中で重要な役割を担うことができます。また、ほかのエンジニアや社員とのコミュニケーションを通じて、組織全体の技術力向上にも貢献できるのも魅力の一つです。

IT業界は常に進化しており、新しい技術やサービスが生まれているため、ITスペシャリストとして働くためには、常に最新の技術トレンドや業界動向について情報収集することで、自己研鑽を続けることが求められます。

ITスペシャリストを目指す場合は、専門書や技術論文を読んだり、その知識をもとに実務経験を積み、自分の専門分野に特化してスキルアップを図ることが大切です。

ITコンサルタントとは、企業に対して最適な情報システムを提案して、実装するために支援する専門家です。

ITシステムに関する知識を深め、顧客の要望に合わせた最適なシステムを提案することが求められ、インフラエンジニアからITコンサルタントになるためには、まず幅広い知識を身に付ける必要があります。

また、ITコンサルタントは、主に顧客との折衝や要望のヒアリングをするため、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が求められます。

ITコンサルタントとしてのキャリアパスは、経験やスキルによって異なりますが、一般的にはコンサルタントとしての経験を積み、プロジェクトマネージャーやテクニカルマネージャーなどの上級職に進むことができます。

最近では、クラウドコンピューティングやAIなどの新しい技術の普及にともない、ITコンサルタントとしての需要も高まっているため人気の職業です。

インフラエンジニアからITコンサルタントへの転職も、新しいキャリアアップのチャンスとして注目されているといえるでしょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

この中から、一つの作業を集中的におこないたい・職人的な働き方がしたいという人には「ITスペシャリスト」を目指すキャリアパスがおすすめです。

逆にさまざまな人とコミュニケーションを取りながら仕事を進めるのが好きな人やメンバーの教育・マネジメント経験が得意な方は「プロジェクトマネージャー」を目指すキャリアパスが良いでしょう。

エンジニアとマネジメント両方のスキルを身につけたい、または特定の仕事だけではなくて幅広い仕事をおこないたいと考えている人には「フルスタックエンジニア」を目指すキャリアパスがおすすめです。自分が今後どのように仕事に取り組んでいきたいか、またはどのような働き方が好きかを考えて目指すキャリアパスを考えてみてくださいね。

インフラエンジニアは未経験からでも目指せる職種です。ただし、ITインフラという幅広い領域に携わる職種であるため、やみくもに目指すとなかなか就職できないという事態に陥る可能性も。

インフラエンジニアに未経験からなるための方法を3つのステップで解説します。インフラエンジニアになるためにどんなことが必要なのかを知ったうえで、準備や対策をおこないましょう。

インフラエンジニアに必要な知識をあらかじめ身につけることで未経験でもインフラエンジニアになることができます。

必要な知識は以下の通りです。

インフラエンジニアに必要な知識

これらの知識を一度に習得するのは、非常に大変で時間もかかってしまいます。

そのため、ネットワークとサーバーは未経験でも始めやすい仕事内容があるため、まずはネットワークやサーバーの知識を学ぶことをおすすめします。

知識を身につけるためには、独学でWebサイトや書籍で学ぶのが一番手軽です。しかし、わからないことがあるとその度に調べる必要があるので、挫折しやすいというデメリットもあります。

その場合にはITスクールを活用することでわかりやすく説明してくれるのはもちろんのこと、わからないことを質問しやすく挫折しにくい環境を提供してくれます。

まずは独学で基礎知識を学んでみて、興味があるということや向いているということがわかったら、本格的に目指す場合はITスクールに通って就職を目指すという方法もおすすめです。自分に合った学習方法で知識を身につけてください。

必要な知識を学んだら、それをアウトプットして形に残してみましょう。インフラエンジニアとしての知識や能力を証明するために、自分でWebサイトを構築したり、資格を取得したりすることで、未経験でも採用されやすくなります。

未経験の場合、「ITインフラについて十分学びました」というだけでは、採用担当者はどれくらいの知識があるのか、即戦力の人材なのかがわかりません。そこで知識を証明できる成果物や資格があれば、客観的な知識レベルの判断ができるのです。

実務経験がないからこそ、知識の証明をおこなうことはとても重要になります。知識レベルが客観的にわかるかどうかで、採用されるかも左右されるため、未経験の場合はまずは自分には何ができるのかを根拠を持って説明できるようになることが重要です。

ポートフォリオの作成と資格の取得という2つの方法があるので、自分に合った方法で準備をおこないましょう。

自分のスキルをアピールするために、成果物としてポートフォリオを作ることが大切です。

ポートフォリオを作ることで、自分自身の実績や経験、スキルをまとめ、わかりやすく伝えられ、企業や採用担当者にアピールできます。

たとえば、自分でサーバーを構築しWebサイトを立ち上げたり、データベースを作ったりするなどの実践的な成果物を作ることが大切です。

その際は、GitHubやQiitaなどのプログラマー向けのサイトで成果物を公開することで、自分自身のスキルが証明できます。

また、ポートフォリオを作ることで、一足先に業務でおこなう内容が体験できるため、実際に働くときもスムーズに業務ができる場合があります。

作成するポートフォリオの例

さらには、高度な成果物まで作れるようになることで、自分自身のスキルアップにもつながります。

インフラエンジニアとしてのスキルを証明するために、関連する資格を取得する方法があります。

自分が進みたい職種によって取得すべき資格が異なるため注意が必要ですが、どの資格も取得することで企業の採用担当者へアピールできます。

主な資格は以下の通りです。

インフラエンジニアに関連する資格

これら以外にもインフラエンジニアに関連する資格はあり、詳細は以降の章で説明しますが、未経験者におすすめの資格はこれらです。

これらの資格を取得することで、未経験者でも自分自身のスキルが証明できます。

求人サイトや就活エージェントを使って、未経験者でも応募できる求人を見つけることが大切です。IT業界は需要が高く、特にインフラエンジニアは求人が多いため、未経験者でも募集している場合があります。

サイトに登録しなくても求人の検索はできるため、興味がある人は「未経験歓迎 インフラエンジニア」と検索してみてください。

その際、希望する条件(たとえば、勤務地や給与、在宅勤務可能かなど)を検索条件に含めて求人を確認することができます。

企業によっては研修を設けてくれるところもあるため、研修がある企業か確認するのをおすすめします。

未経験者でもインフラエンジニアになれるよう、ITスクールも多数存在しています。

ITスクールに通うことで、インフラエンジニアに必要な知識を得られるメリットに加えて、就職先を紹介してくれるなどのサポートも充実している場合があります。

また、ITスクールの講師に相談して自分自身にあっている就職先を紹介してくれる場合もあります。効率よくインフラエンジニアの知識を学べて就職先も紹介してくれるITスクールはおすすめです。

しかし、スクールによっては費用がかかる場合もあるため、事前に十分な情報収集が必要です。

未経験からインフラエンジニアを目指す人おすすめの資格

しかし、インフラエンジニアは領域が広い分、資格の種類も多いです。初めてITインフラについて勉強する場合、数ある資格からどれを受けていいか悩む人も多いです。。

そこでこの章では、未経験からインフラエンジニアを目指す人におすすめの資格を4つ紹介していきます。

また、自分が進みたいインフラエンジニアの領域によって取得したほうがよい資格は異なるため、それぞれの資格の特徴を説明していきます。

自分の目指すインフラエンジニアを想像しながらこの章を読んで取得すべき資格を決めてみてください。

基本情報技術者試験は、コンピューターに関する基本的な知識を問う国家試験です。

出題される領域は幅広いので、インフラエンジニアに必要なネットワーク、サーバー、データベース、セキュリティなどの基本的な知識を学べる資格となっています。

インフラエンジニアの領域以外にも、法律やプロジェクト管理方法、システム開発手法についての問題も出題されます。

IT分野全般を学べるため、インフラエンジニアがIT分野にどのようにかかわっているのかを理解することもできて、IT分野全般の基礎知識を得たい人におすすめの資格です。

この基本情報技術者試験は基礎的なレベルに位置づけられる資格ですが、より高度な資格も存在します。

一例として、基本情報技術者試験の上位資格として応用情報技術者試験があります。

応用情報技術者試験は、基本情報技術者試験よりも詳しい内容が出題されるため、取得の難易度は高くなっています。

まずは基本情報技術者試験の取得を目指して、その後に応用情報技術者試験の取得を検討してみすのがおすすめです。

| 資格名称 | 基本情報処理技術者試験 |

| 資格の種類 | 国家資格 |

| 試験日程 | いつでも受験可能 |

| 受験方法 | テストセンター |

| 出題範囲 | ・コンピュータの構成要素 ・データベース ・ネットワーク ・セキュリティ ・プロジェクトマネジメント ・システム企画 ・法務など |

| 難易度 | 基礎レベル |

| 合格率 | 20~30%程度 |

| おすすめの人 | IT分野全般の知識を身につけたい人 |

| 上位資格 | 応用情報技術者試験 |

CCNAは、シスコ社が認定するネットワーク技術者のための資格です。

シスコ社とは、ルーターやアクセスポイントと呼ばれるネットワーク分野で使う機器のシェア率が世界No.1の企業です。

シェア率が世界No.1ということは、シスコ社の機器を操作できれば、提供されているネットワーク機器の大部分を扱えることになります。

CCNAでは、シスコ社の機器の操作方法だけでなく、ネットワーク領域の知識や考え方が問われる問題が出題されます。

出題される問題のレベルとしては基礎的なレベルですが、ネットワークに関する基本的な知識を学べるため、未経験者にはおすすめの資格の1つです。

また、CCNAよりも高度な知識が問われる資格としてCCNPという資格もあります。

CCNPもシスコ社が提供している資格ですが、CCNAよりも深い知識が求められるため取得難易度が高くなります。

CCNAが取得できたら、CCNP取得を検討してみてはいかがでしょうか。

| 資格名称 | CCNA |

| 資格の種類 | ベンダー資格 |

| 試験日程 | いつでも受験可能 |

| 受験方法 | テストセンター or 自宅 |

| 出題範囲 | ・ネットワークの基礎 ・ネットワークアクセス ・セキュリティの基礎など |

| 難易度 | 入門レベル |

| 合格率 | 非公開 |

| おすすめの人 | ネットワークの基礎知識を身につけたい人 |

| 上位資格 | CCNP |

キャリアアドバイザー

杉田 早保

2021年の国内ネットワーク機器の市場シェアの調査によると、国内のネットワーク機器はシスコシステムズ社が手がけたものが48.1%を占めています。つまり、シスコ製のネットワーク機器を採用している現場が非常に多いということです。そのため、シスコ社の機器操作に関する知識を多くつけておけば、基本的にはたいていの現場で滞りなく業務に対応できると考えられるでしょう。その知識を有していると証明できるCCNAやCCNPは、ネットワークエンジニアとして働くうえで有利になるといえます。

CCNAの難易度や勉強法については以下で詳しく解説しています。

関連記事

CCNAの難易度を他のIT資格と比較しながら解説|勉強方法も紹介

CCNAの取得を考えている方で「CCNAって他の資格と比べてどのくらい難しいの?」「どれだけ勉強したら合格できる?」といった疑問を...

記事を読む

LPICとLinuCはLinuxというサーバーのOSの知識が証明できる資格です。そのためサーバーエンジニアを目指す人に向いている資格といえます。

LPICとLinuCの2種類を紹介していますが、それぞれの試験で問われる知識に違いはほとんどありません。違いとしては、以下です。

LPICとLinuCの違い

日本国内で活躍したいと考えている人はLinuCの取得を、世界中で活躍したいと考えている人はLPICを取得するのがおすすめです。

また、それぞれの資格には3段階のレベル別で資格が用意されています。

レベル1~3まで用意されており、数字が大きくなるほど高度な知識が求められます。

そのため、未経験者はレベル1からの取得をおすすめします。

| 資格名称 | LPIC/LinuC level1 |

| 資格の種類 | ベンダー資格 |

| 試験日程 | いつでも受験可能 |

| 受験方法 | テストセンター |

| 出題範囲 | ・Linuxのインストール ・コマンド ・ユーザインタフェース ・管理タスク ・ネットワークの基礎 ・セキュリティなど |

| 難易度 | 入門レベル |

| 合格率 | 非公開 |

| おすすめの人 | Linuxサーバーの知識を身につけたい人 日本で活躍したい人:LinuC 海外含めて活躍したい人:LPIC |

| 上位資格 | LPIC/LinuC level2 |

LPICの難易度や勉強方法については以下の記事で解説しています。

関連記事

LPICの難易度を例題も交えて徹底解説|基本情報から就活への活かし方も紹介

サーバーに使われることが多いLinuxというOSは、ソフトウェアサービスがより身近なものとなった近年ではますます注目が集まっており...

記事を読む

AWS認定認定試験は、Amazonが提供するクラウド技術者のための資格です。

クラウドはAmazonが提供するAWS以外にもMicrosoftが提供するAzureやGoogleが提供するGCPなどさまざまなサービスがありますが、米調査会社Canalysの最新調査によると、AWSは全世界シェア率がNo.1です。

そのため、どのクラウド資格を取得しようか悩んでいる人はAWS認定試験を受けてみることをおすすめします。

AWS認定試験は全部で12種類の資格が用意されているため、受験する際は別の資格で申し込むことがないように注意してください。

未経験者におすすめのAWS認定試験は「AWS認定 クラウドプラクティショナー」です。この資格は入門向けのレベルに位置し、AmazonのクラウドサービスであるAWSを初めて触る人やクラウド知識を初めて勉強した人向けの資格です。

資格を取得することで、AWSの基礎知識やクラウドの理解があることを証明できるので、クラウドを学び、IT分野未経験の人には取得をおすすめします。

| 資格名称 | AWS認定 クラウドプラクティショナー |

| 資格の種類 | ベンダー資格 |

| 試験日程 | いつでも受験可能 |

| 受験方法 | テストセンター or 自宅 |

| 出題範囲 | ・クラウドのコンセプト ・セキュリティとコンプライアンス ・テクノロジー ・請求と料金設定 |

| 難易度 | 入門レベル |

| 合格率 | 非公開 |

| おすすめの人 | ・クラウド知識を身につけたい人 ・全世界のクラウドシェア率No.1のAWSについて知りたい人 |

| 上位資格 | ・AWS認定ソリューションアーキテクト ・AWS認定シスオプス アドミニストレーター |

インフラエンジニアの資格取得におすすめの勉強方法

ここまでで紹介した資格の取得を目指そうと考えている人もいるのではないでしょうか。

この章では紹介した資格の取得がしやすくなる勉強方法を紹介していきます。

まだ勉強方法が決まっていない、未経験分野を学ぶのが不安という人は、この章を理解して、勉強することで効率よく学習を進めてください。

一つ目の勉強方法は、Webサイトを使う方法です。

Web上には、インフラエンジニアに必要な知識が習得できる情報が多数公開されています。

主なものに、IT業界で知られる情報サイトや、IT企業が公開している技術文書、または技術者コミュニティのQ&Aサイトなどがあります。

無料で公開されている情報も多いので、自分で興味のある分野を選んで学習できます。

また、スマートフォンを使って検索できるため、電車の移動時間や休み時間などのスキマ時間を効率よく使えるでしょう。

便利なサイトは日々増えていますが、信頼性に欠けるWebサイトもあるため利用には注意してください。

代表的なインフラエンジニアの勉強になるWebサイト

これらのサイトでは、未経験者でもそれぞれの知識を身につけやすいように順序立てて説明されています。そのため、まずは始めから読み進めることをおすすめします。

二つ目の勉強方法は、書籍・参考書を使う方法です。

インフラエンジニアに必要な知識や技術に関する書籍・参考書は多数発行されており、初心者から上級者までさまざまなレベルに合わせた書籍があります。

発行されている書籍や参考書は、専門家が執筆しているため、信頼性の高い情報を得られます。しかし、資格の内容は定期的に変更されるため、購入する書籍や参考書が最新のものであることを確認しなければなりません。

多くの時間をかけて学んだ知識が古いもので、資格取得や実務にも活きないものとなりたくはないですよね。

自分が受けたい資格に対応する最新の書籍、参考書を用意しましょう。

代表的なインフラエンジニアの勉強になる書籍・参考書

これらの書籍・参考書は未経験者でも読み進めやすい内容となっています。まずは興味のある分野の本を一冊読破してみてください。

3つ目の勉強方法は、ITスクールに通う方法です。

ここまでは独学で学ぶ方法を紹介してきましたが、学習を進める中でわからない箇所がでてきます。そこでつまづき、思うように学習が進められなく、一人で悩んでしまう人もいるでしょう。

そのような人におすすめの学習方法がITスクールに通う方法です。

ITスクールでは、実践的な学習内容や、講師から直接指導が受けられるため、わからないことをすぐに質問できて、効率的に学習できます。

また、ITスクールによっては、就職支援サービスも提供しており、自分に合った企業への就職を目指すことができます。

ITスクールに通う場合に気になるポイントとして費用があります。

基本的にITスクールは有料のものが多いですが、中には無料で受講できるものもあります。

有料のITスクールでも無料で体験できるコースもあるので、スクールに通うのを迷っている人もまずは体験してみてください。

インフラエンジニアはどの企業でも人手不足のため、求人数は多くあり、どの企業を選んでいいか迷ってしまいます。特に未経験者はどのように企業を決めていけばよいかわからないと悩む人もいるでしょう。

そのような人におすすめする秘訣が4つあるため、それぞれを紹介していきます。

未経験からインフラエンジニアに就職する秘訣

この章で紹介する方法を使うことで、企業探しに時間をかけずに空いた時間でインフラエンジニアの学習や企業分析を進められます。

ぜひこの章を読んで効率よく企業選びをしてください。

まずは、ネットワークやサーバーエンジニアになれる企業を探しましょう。

インフラエンジニアはITインフラ全般の知識が求められる職種です。また、ある程度の実務経験も求められるため、未経験でインフラエンジニアになれる企業は少ないです。

そのため、まずはネットワークやサーバーエンジニアとして働ける企業を探すことをおすすめします。

ネットワークやサーバーエンジニアは運用、保守をするため、未経験でも携わりやすい仕事があります。まずは運用、保守業務をすることで、ネットワークやサーバーなどのITインフラの業務に慣れるようにしてください。

ある程度の経験を積みセキュリティやクラウドなどの学習を進めることで、インフラエンジニアとして働ける可能性が非常に高くなります。

そのため、未経験者の場合はネットワークやサーバーエンジニアとして働ける企業を探すのがおすすめです。

未経験からの就職であれば、運用・保守から始められる就職先を選ぶことをおすすめします。

運用・保守業務は、システムやネットワークのトラブル対応や保守管理などを担当するため、現場での実務経験を積むことができます。

仕事内容はマニュアルや手順書に沿っておこなうことが多いため、経験がなくても安心して仕事ができます。

企業によっては、運用、保守業務からステップアップして、より上流工程である設計、構築業務ができる場合もあります。

そのため、まずは未経験者の場合は運用・保守業務からできる企業を探すのがおすすめです。

その際は、ステップアップできる企業であるとよりインフラエンジニアとして働けるチャンスが増えるといえるでしょう。

企業に応募する際には、志望動機を具体的に説明できるようにすることが重要です。

ありきたりな志望動機を説明されても企業側に熱意は伝わりにくいでしょう。具体的に説明することで、入りたい意欲が伝わりやすくなります。

明確に伝えたほうがよい内容は以下の通りです。

志望動機で明確に伝えた方がよい内容

これらの内容をしっかりと説明できるように準備して、就活に挑むことで企業側へアピールができます。

これらを説明するためには、自己分析をして、自分が何をやりたいのかをはっきりさせることと、より詳細な企業分析が必要です。

その企業に応募した理由や自分ならではの貢献できる部分を説明できるようにしておきましょう。

詳しい志望動機の作り方は下の見出しで解説しています。

求人サイトや就職エージェントを使うことで、未経験者でも就職先が見つけられます。

求人サイトには、未経験者歓迎の求人情報が多数掲載されているため、自分に合った求人を探すことができます。

しかし、未経験の場合は、どの求人サイトも魅力的なことしか書いていないため、選び方がわからない、比較しづらいと感じるかもしれません。

そのようなときは就職エージェントに相談することで、自分に合った求人を紹介してもらうことができます。

就職エージェントとは、サイトへ登録して、今までの経歴や就きたい仕事を入力することで、就職先を紹介してもらえるサービスです。

エージェントは、一方的に就職先を紹介するだけでなく、エントリーシートの添削や面接対策もおこなってくれるサービスもあるため、使うメリットは大きいです。

このように未経験者でも求人サイトや就職エージェントを使うことで安心して企業選びができます。

受かるインフラエンジニアの志望動機の構成の書き方

インフラエンジニアになるために必要な知識や学習方法を紹介していきました。

ここからは、実際に学習した情報を使って、就活時に使う志望動機の書き方を紹介していきます。

せっかく努力して獲得した知識や資格もアピールできないともったいないですよね。

そのようにならないためにこの章をしっかりと読むことをおすすめします。

まず、インフラエンジニアになりたい理由を述べることが大切です。

インフラエンジニア以外にもエンジニアの職種は多くあるため、そこと比較できることが望ましいです。

特に未経験者の場合は、明確に納得感のある理由を述べる必要があります。

また、インフラエンジニアを選んだ理由として、ITインフラに興味を持った経緯、業界に興味を持った理由を含めるのもおすすめです。

さらには興味を持っただけでなく、資格取得や学習をしていることを交えて説明できるとより企業側へアピールできるといえます。

インフラエンジニアになりたい理由、インフラエンジニアになるために努力していることをしっかりと自分の言葉で説明してください。

次に、どうしてその企業に応募したのかを述べることが必要です。

企業も数が多いため、どうしてその企業なのか、その企業じゃなきゃならないのかを明確に回答できるようにしましょう。

そのためには業界や企業分析することで、応募する企業が抱える課題や問題を把握することが重要です。分析方法として、企業のウェブサイトや情報誌、SNSなどから企業情報を収集する方法があります。

そこで分析した結果を自身の志望動機に結びつけることでよりその企業で働きたいという熱意を伝えられるといえるでしょう。

このようになぜその企業に応募したかを明確にして、伝えられるように準備してください。

最後に、自分ならどのような貢献ができるのかを述べることが重要です。

自身が持つスキルや経験、インフラエンジニアとしての専門知識や技術、そしてその企業に対して提供できる価値を明確に表現することが求められます。

資格取得していれば「専門的な知識を使って貢献できます」と伝えることや、学習を進めていれば「入社後も早く一人前になれるよう継続して努力します」などと伝えられます。

他の就活生とは異なり、自分がどのような貢献をできるのか、そのアイデアや提案なども合わせて述べることで、よりアピールしやすくなるといえるでしょう。

また、キャリアパスを含めて具体的に説明してもよいでしょう。

たとえば、「私は未経験ですが、御社に入社してインフラエンジニアとして業務をおこないたいと考えています。将来的にはマネジメント職に就いて、同僚や後輩が働きやすい環境を作り、よりいっそう、御社に貢献していきたいと考えています」などと伝えることで長い目線で貢献してくれると思ってもらえるでしょう。

このように自分ならどのような貢献ができるのか、したいと考えているのかを明確に伝えられるように準備してください。

インフラエンジニアは私たちの生活にかかせない重要な職業です。その分トラブルがあるとすぐに対応しなければならないため、大変な仕事でもあります。

しかし、インフラエンジニアが携わる範囲は非常に広く、社会の貢献度は非常に高いため、やりがいは非常に大きいといえるでしょう。

このようなインフラエンジニアになるためには、ネットワークやサーバー、セキュリティなどの身につけるべき知識が多くあるため、すぐになることは難しいです。

いきなりインフラエンジニアになるのは難しいものの、未経験でもインフラエンジニアの一部の業務に携わることはできる特徴があります。

インフラエンジニアに興味を持った人はぜひこの記事を理解して、インフラエンジニアを目指してみましょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04

キャリアアドバイザー

杉田 早保

未経験者は、運用か保守の仕事から始めるケースがほとんどです。マニュアル化された作業が多いため、未経験者であっても仕事の流れを把握しやすく、仕事の難易度はそこまで高くはありません。まずはマニュアル通りに正確に作業することが求められます。設計・構築はネットワークに関する専門的な知識が必要となるため、難易度は格段に高くなります。運用・保守で何年か経験を積んで知識を身につけてから設計・構築の現場に参画するケースが多いです。