CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

サーバーに使われることが多いLinuxというOSは、ソフトウェアサービスがより身近なものとなった近年ではますます注目が集まっており、IT業界で働くエンジニアにはLinuxを扱う技術力がいっそう必要とされるようになりました。

Linuxの技術力が証明できる資格である「LPIC」は世界的に知名度の高いLinuxに関する資格です。

今回は、LPICという資格の概要から具体的な難易度についてまで詳しく解説するとともに、資格を活用してエンジニア就職を成功させるための方法なども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

開くあなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

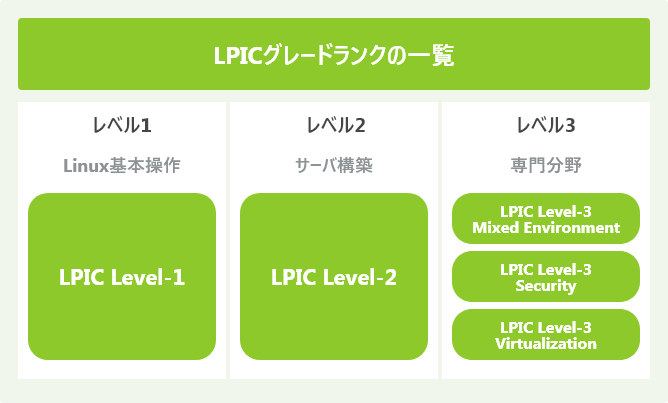

LPICとは、Linux Professional Institute(日本LPI支部)が認定試験している資格で、Linuxを扱う技術力が一定以上あることが証明できる資格となっています。LPICには、以下のように難易度に応じて大きく3つの段階が設けられています。

最も簡単なLPIC-1では、Linuxの基本的なOSの構成やコマンドについて出題され、LPIC-2はサーバー構築に関するさまざまな知識が問われます。LPIC-3はより専門性の高い分野に分けて試験が実施されていて、高度な技術力が証明できるようになっています。

ここでは、LPICについて、基本的な情報をまとめているので、取得を目指す方はぜひ参考にしてみてください。

試験を予約するためには、あらかじめ無料で取得できるLPI IDを取得する必要があります。現在は社会情勢も考慮して、LPIC-1とLPIC-2についてはオンラインで受験することもできるようになっています。

試験問題は、選択形式と記述形式で60問出題されます。LPIC-1とLPIC-2の認定には、それぞれ101,102と201,202という2種類の試験に合格する必要があるのでご注意ください。

LPICの試験については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。

関連記事:LPICとは|取得で身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

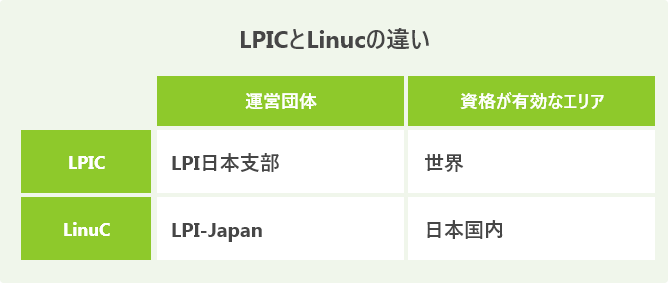

LPICとよく似たLinux関連の資格には、LinuCという資格があります。LPICとLinuCの大きな違いは、LPICが世界規模の資格であるのに対して、LinuCは日本で実施されている資格である点です。

LPICが世界中で使われているLinux全般の知識が証明できる資格であることに対して、LinuCは日本国内でLinuxを扱って業務をする技術力が証明できるという資格なので、効果や意味合いが異なっています。

また、LinuCの方が後から創設されているので、認知度としてはLPICに圧倒的な優位がありますが、日本企業ではLinuCの取得を推進している場合もあります。逆に、外資系の企業などでは日本独自のLinuCではなくLPICを推奨している可能性もあるので、就職先に応じて取得する資格を検討しましょう。

自分の適性が分かる!今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

エンジニア診断ツールの特徴

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

LPICは、Linuxの技術力が一定以上あることが証明できる資格なので、サーバー関連の業務をするエンジニアを中心に、IT業界で働く人には多くのメリットがあります。

Linuxは現在主流となっているOSに関して基礎的なことを学ぶことができる最高の教材なので、LPICはIT業界で働く人すべてにオススメできる資格ですが、ここでは特にどのような人にオススメの資格なのかを紹介しているので、自身の状況と比較してみながら、ぜひ取得を検討してみてください。

LPICのレベル1の内容の多くは、Linuxの操作に関する問題になっています。これは私たちが普段パソコンでWindowsを操作する方法と同じようなもので、取得することによりエンジニアとして最低限Linuxの操作ができることを証明できます。

未経験でエンジニア就職を考えている場合などでは、LPICによりWindowsやLinuxなどOSにかかわらずコンピューターの基本操作を十分にできることを示すことができるため、就職活動では必ず有利になります。特にプログラマーやWebエンジニアといった職種では高い効果が見込まれます。

レベル2以上の技術力があれば、職種や就職先企業などの選択肢の幅も広がるので、レベル1に合格したら、ぜひ検討してみましょう。

ITインフラ関係のエンジニアの業務ではLinuxを扱うことが非常に多いので、LPICのような資格を持った人は、プロジェクトの人選などさまざまな場面で有利になります。特に短い時間の中で対象の人の技術力を確認する必要がある就職試験や初対面の人への挨拶などでは、資格の効果は絶大です。

LPICは、これから就職や転職などでITインフラ関係のエンジニアを目指そうと考えている人には非常にオススメの資格です。インフラ業界での技術力の証明が目的であれば、サーバー構築技術などが含まれるレベル2以上の取得を目指していきたいところです。

目指す専門分野が決まっていて、高度なエンジニア職や高い報酬を狙いたいという人は、ぜひレベル3の高難易度資格への挑戦も検討しましょう。

すでにIT業界でエンジニアとして活躍している人でも、今の職種からさらにキャリアアップを考えている人や、扱える仕事の種類を増やして経験を積みたいと考えている人にもLPICはオススメの資格です。

インターネットやスマートフォンの普及にともない、インフラ分野を中心にLinuxサーバーが活用される機会は非常に多くなっていて、エンジニアとしてLinuxを扱う技術力は役に立つ機会も多いでしょう。

特にプログラマーから上流工程のシステムエンジニアや専門技術職としてのネットワークエンジニアといった職種を目指そうと考えている人には、技術力の証明以上に向上心を結果で示すことにもなり、人事査定などにも良い効果が期待できるので、ぜひ検討してみてください。

30秒で結果がわかる! エンジニア診断を無料で受けよう

「エンジニア診断ツール」を使うと、12の質問に答えるだけで、8種類のエンジニアの中から一番自分に向いているエンジニアがわかります。

さらに、「エンジニア診断」は無料で受けられて、診断結果には向いているエンジニアの仕事内容が記載されているので、自分の適性をその場で理解することが可能です。

「エンジニア診断」を活用して、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

LPICには難易度に3つのレベルが設けられていて、出題範囲はレベルに応じて決められています。それぞれ上のレベルを受験するには、その下のレベルに合格しておく必要があります。

ここでは、まず各試験の出題範囲について紹介しています。

資格取得を目指すにあたって、各試験にどのような内容が含まれているのかを確認して、自分の勉強方法を考えたり、最終的に目指すレベルを決めるのに役立ててください。

LPIC-1の認定を取得するためには、101試験と102試験という2つの試験に合格する必要があります。認定試験の内容としては、主に以下のような点が問われます。

・コマンドライン操作

・基本機能

この資格では、Linuxをインストールして各種メンテナンスコマンドを実行できる技術者であることを証明することを目的とされているため、サーバーエンジニアやネットワークエンジニアなどの運用保守に関連した内容が含まれているといえます。Linuxの中では基本的なことではありますが、欠かすことのできない重要な知識でもあります。

具体的に101、102の各試験で取り上げられる内容について、以下に詳しく解説します。

LPIC-1の101には以下のような内容が含まれます。

・システムアーキテクチャ

・Linuxのインストールとパッケージ管理

・GNUとUnixのコマンド

・デバイス、Linuxファイルシステム、ファイルシステム階層構造規格

LinuxがOSとしてどのような構造をしていて、環境構築はどのようにしておこなっていくのか、Linuxを使うために最低限必要となる基礎的な知識が問われます。

私たちが日常的に使うWindowsとは異なり、LinuxではOSのインストールや環境の構築についてもキーボードからコマンドを入力して作業をしていく必要があるため最初は戸惑ってしまいますが、構造や操作は洗練されているため理解もしやすく、習得した知識はLinuxだけでなくコンピューター全般の構造を理解していくことにも役立てることができます。

LPIC-1の102には以下のような内容が含まれます。101と異なり、こちらはOSの構造的な分野ではなく、もう少し実用的な制御方法などについての内容となっています。

・シェルとシェルスクリプト

・インターフェースとデスクトップ

・管理業務

・基幹システムサービス

・ネットワークの基礎

・セキュリティ

最も基本的な分類であるLPIC-1の試験範囲にもセキュリティやネットワークの分野が含まれていることからも、LinuxというOSが現代のソフトウェアサービスに非常に適合していることが分かります。

コンピューターと対話するシェルという概念は、現在広く使われているWindowsでは意識することがほとんどなくなってしまっていますが、Linuxではコンピューターの制御に欠かせない非常に重要な要素で、エンジニアはLinux関連の業務でつねに使うので、必ず理解するようにしましょう。

LPIC-2の認定をもらうためには、201試験と202試験という2つの試験に合格する必要があります。認定試験の内容としては、主に以下のような点が問われる形となります。

・OSの導入と運用(障害対応)

・キャパシティ

・ネットワーク系

・ストレージ管理

LPIC-2の試験は、特にサーバーエンジニアの業務でおこなうような、Linux上でのサーバー機能の設定に関連した少し難しい分野が含まれています。ネットワークの分野にはセキュリティ機能の一部としてファイアウォールやVPNなども含まれていて、WebサーバーやSSH、Sambaといった基本的ですが重要な機能について細かな内容が出題されます。

具体的に201、202の各試験で取り上げられる内容について、以下に詳しく解説します。

LPIC-2の201には以下のような内容が含まれます。LPIC-1と比較すると、格段にエンジニアの実務に近い内容になり、複雑で難しくなっています。

・容量計画

・Linuxカーネル

・システムスタートアップ

・ファイルシステムとデバイス

・ストレージデバイスのアドミニストレーション

・ネットワーク構成

・システムメンテナンス

大きな項目としては、Linux上に保存されるファイルの概念や、その取り回しに必要なストレージ管理が含まれています。Linuxのデータ管理では権限を含めたセキュリティの考え方がつねに付随する構造となっており、管理者や権限の昇格といったアドミニストレーションもこの201に含まれています。

エンジニアとして仕事する場合にも、自分や利用者の権限をつねに考えながら作業するので、正しい操作を学んで応用できるように準備しておきましょう。

LPIC-2の202には以下のような内容が含まれます。202の試験範囲には、Linuxをソフトウェアサービスにおけるサーバーとして使うことを想定した内容が含まれるようになっています。

・ドメインネームサーバー

・ウェブサービス

・ファイル共有

・ネットワーククライアント管理

・電子メールサービス

・システムセキュリティ

私たちが普段の生活で使うような、インターネットのウェブサービスや電子メールといった一般的なサービスを、Linux上で提供できる状態にする技術力が証明できるため、LPIC-2の取得は専門的なエンジニア就職などでは特に高く評価されます。

Linuxはネットワーク上で使われることがほとんどで、ドメインやネットワーク管理、ファイル共有といった知識は業務で使う機会も非常に多いので、LPIC-2の知識があるとエンジニアの仕事で役に立つ機会が多いでしょう。

LPIC-3は、専門分野に特化した資格で、2021年に改訂されてから現在4つの区分に分けて試験がおこなわれるようになっています。いずれかの区分に合格すれば、LPIC-3の認定が受けられます。

現在おこなわれている試験区分は以下のようになっています。

| 試験番号 | 出題内容 |

|---|---|

| 300 | Mixed Environments : 混在環境 |

| 303 | Security : セキュリティ |

| 305 | Virtualization and Containerization : 仮想化とコンテナ化 |

| 306 | High Availability and Storage Clusters : 高可用性(HA)とストレージ |

試験内容としては、LPIC-2からさらに踏み込んだ内容になっていて、より詳細で複雑な条件の問題が出題されます。一部専門的な仕事以外では使う頻度が低いようなものも含まれており、現役のエンジニアの人でも勉強して知識を補わなければ合格が難しいような難易度となっています。

それぞれの出題内容については、以下にもう少し詳細に解説します。

LPIC-3 300の混在環境の試験は、LPIC-3の中でも比較的エンジニアが使うことが多いSambaを中心として、複数のプラットフォーム間でのデータ共有などについて出題されます。

・Sambaの基本

・SambaとActive Directoryのドメイン

・Samba共有の設定

・Sambaクライアントの設定

・LinuxのID管理とファイル共有

サーバーエンジニアや社内SE(システムエンジニア)が扱うコンピューター環境は、サーバーはLinuxで利用者のパソコンはWindowsという状況であることは多く、サーバーとのデータ共有にSambaはよく使われるため、経験のある技術者にとっては比較的理解しやすい分野ではあります。

しかし、細かい設定やコマンドなどが出題されるので、受験前には過去問などから傾向を把握して知識を補完しておきましょう。

LPIC-3 303は、IT業界だけでなく社会的に注目度が高まっているセキュリティについての試験で、Linux上でのファイルやネットワークなど広い分野の安全性技術についての問題が出題されます。

・暗号技術

・アクセス制御

・アプリケーションセキュリティ

・オペレーションセキュリティ

・ネットワークセキュリティ

・脅威と脆弱性の評価

サーバーエンジニアやWebエンジニアの業務の中では、小規模なサービスの構築ではセキュリティ関連の設定は定番のファイアウォールと権限設定だけで済ませてしまい、複雑な暗号技術やアクセス制御などまで考慮しないことも多いため、現役エンジニアの人でもしっかりと勉強して、経験のない分野の知識を補いましょう。

今後のソフトウェアやサービスの構築でも必ず役に立つような内容なので、ぜひ取得を検討したい分野です。

LPIC 305の試験は、最近特に注目を浴びている仮想化について、Linux上での活用技術が問われる内容となっています。

・完全仮想化

・コンテナ仮想化

・VMのデプロイメントとプロビジョニング

仮想コンピューターであるVMについての理解とともに、その周辺技術であるエミュレーション・シミュレーションといった分野も出題範囲に含まれ、合格するためには仮想的な環境の準備とその活用ができる技術力と知識が必要です。

仮想化の流行はAWSなどのクラウド化にばかり注目が集まりがちで、現役エンジニアの方もLinux内での仮想コンピューターまで扱う機会は少ないかもしれません。他のLPIC-3の試験同様かなり細かな内容が出題されるため難易度は高めですが、これからの社会ではいっそう活用が進むことが予想される分野でもあるので、取得を検討したい分野の一つです。

LPIC-3の306は非常に分かりづらく長い名称ではありますが、データ管理についての専門的な資格の内容となっています。

・高可用性クラスタ管理

・高可用性クラスタストレージ

・高可用性分散ストレージ

・シングルノードハイアベイラビリティ

データを効率よく複数に分けて管理する分散ストレージ技術についてが出題範囲に含まれているため、ロードバランサーやその運用中のフェイルオーバーに関するLinux上の機能や設定などが試験内容に含まれ、技術的にはかなり難易度が高い内容となっています。

難しい内容でありながらも、サーバーエンジニアやシステムエンジニアは、データの保全やシステムの安定稼働のためにLinuxに限らず比較的必要となる機会が多い分野なので、試験勉強の過程からもOSでの解決方法など日々の業務に活かせる知識を得られるでしょう。

エンジニア診断を受けて最初の1歩を踏み出そう!

エンジニアになるかどうか悩んでいる人は、まず「エンジニア診断ツール」を活用するのがおすすめです。

「エンジニア診断」を使うと、どのエンジニアに自分が向いているのか、簡単に理解することができます。約30秒で診断できるので、気軽に利用してみてください。

エンジニア診断ツールでわかること

難易度については、客観的な情報だけで納得するのではなく、実際に問題を確認することで自分にとって難しいか判断するのが最も確実です。

LPICについては、過去問や模擬試験などを扱ったサイトや書籍なども多くあるので、問題内容を比較的簡単に確認できますが、ここでは良く出題されるような代表的な問題をいくつか取り上げ、難易度や必要な対策などの解説をしているので、ぜひ参考にしてみてください。

LPIC 101の試験では、Linuxの基本的なコマンドについて出題されます。以下に一つ簡単な例を挙げてみます。

| 例題) ファイルやディレクトリを移動したり名前を変更するコマンドは? 選択肢) 1.ren 2.rename 3.move 4.mv 解答) 4.mv |

|---|

エンジニアが普段の作業の中で使うようなとても一般的なコマンドからも出題され、問題に対して選択式で回答する形式なので、IT業界が未経験の人でも、ある程度Linuxと触れ合った経験さえあれば回答できるような問題もあるでしょう。

ただし、コマンドの細かいオプション指定や、さまざまあるパッケージ管理コマンドについてなど、ある程度Linuxを使い込んで覚えていないと回答が難しいものもあるので、広く多くのコマンドについて使い方を覚えておく必要があるので注意しましょう。

エンジニアがよく使うLinuxコマンドについて紹介した以下の記事もぜひご活用ください。

関連記事:現場で使えるLinuxコマンドを習得しよう|就活方法まで徹底解説

LPIC 102には、シェルに関する問題として、bashのシェルスクリプトに関する問題なども出題されますが、一部データベースに関する以下のような問題も出題されます。

| 例題) SQL文でuserテーブルのusernameカラムがfooのpasswordカラムの値を 変更する際に使用する構文で正しいのは? 選択肢) 1.UPDATE user FROM password=’newpass’ WHERE username=’foo’; 2.UPDATE user=’foo’ SET password=’newpass’; 3.UPDATE FROM user SET password=’newpass’ WHERE username=’foo’; 4.UPDATE user SET password=’newpass’ WHERE username=’foo’; 解答) 4.UPDATE user SET password=’newpass’ WHERE username=’foo’; |

|---|

Linuxで管理されるさまざまなシステムにおいて、エンジニアには簡単なデータベース操作がOS知識として必要となる場面もあるので、LPIC 102で出題されるLinux上での基本操作としてシェルやデータベースなどの基礎知識は、エンジニアの業務で役に立つ機会は多いでしょう。

Linuxに慣れている人も、シェルスクリプトの細かな記述の確認やデータベースの出題傾向などを知るために、過去問などに目を通して復習しておくのがよいでしょう。

基本的なSQLの中から、特にエンジニアが業務で使うものを詳しく解説した以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:SQLとは|基本構文からエンジニア就活まで徹底解説!

LPIC 201では、Linuxの環境構築について細かな問題が出題されます。以下に一つ例を紹介します。

| 例題) サービスの自動起動を設定するコマンドは? 選択肢) 1.chkcfg 2.chkconfig 3.checkcfg 4.checkconfig 解答) 2.chkconfig |

|---|

上記例題では、コマンド名が問われて選択形式で回答する問題となっているので、普段の業務やLinuxを設定したことがある人ならば、比較的回答しやすいでしょう。

ただ、最近のLinuxのシェルはコマンドの補完機能も優秀で、正式なコマンド名を覚えていなくてもコマンドの実行ができてしまうため、この問題のように改めて聞かれると、意外と思い出せなくて苦労することもあるかもしれないので、時間や手間を惜しまず、模擬試験を一通り解くなどで自分の記憶の漏れを埋めておきましょう。

LPIC 202の試験は、実用的なサーバー機能の設定についてが出題範囲で、試験には以下のような問題が出題されます。

| 例題) Apache の設定ファイルは? 選択肢) 1.httpd.conf 2.apache.cfg 3.httpd.cfg 4.apache.conf 解答) 1.httpd.conf |

|---|

LinuxのWebサーバー代表ともいえるApacheについての問題で、サーバーエンジニア以外でもシステムエンジニアやWebエンジニアでも扱うことが多い設定ファイルなので、Linuxでサーバー構築した経験があれば、この設定ファイルに触れたことがある人も多いでしょう。

この問題は設定ファイル名についてですが、そのほかにも設定項目についての細かな内容が出題されるので、試験範囲全体の項目を網羅するとき覚える量も膨大になって試験勉強は大変ではありますが、覚えた知識はエンジニアの仕事に活かせることも多いでしょう。

LPIC-3については専門的な内容が多く、例題を挙げての解説が難しいため、ここでは一つだけLPIC 300の混在環境について簡単な例を紹介します。

| 例題) 1つのSambaサーバーと複数のクライアントでネットワークをインストールした後、 ユーザーは、パブリック共有にアクセスしようとすると、 ネットワークを参照できませんというエラーが表示されると苦情を言っています。 これの最も可能性の高い原因は何ですか? 選択肢) 1.ユーザーが間違ったユーザー名やパスワードを入力しました。 2.nmbdのプロセスIDは、Sambaサーバ上で実行されていません。 3.ユーザーはまだ共有をローカルドライブ文字にマップしていません。 4.Sambaサーバはドメインマスターブラウザとして設定されていません。 解答) 2.nmbdのプロセスIDは、Sambaサーバ上で実行されていません。 |

|---|

実運用にかかわるエンジニアが直面するような問題と、その解決について問われている内容で、技術的な内容をしっかりと理解したうえで、利用者の問題点を論理的に突き止める思考力が必要になるような問題となっています。

この問題はLPIC300の混在環境に関する問題なので、Sambaに関する専門的な内容になっていますが、それぞれ他の区分でも同様に専門的な内容が出題されます。技術的な知識があるだけでなく、特殊な条件下で正しく判断する能力も必要なので、取得できればシステムエンジニアや高度な専門技術職としての適性を示すことにもなるでしょう。

LPICについては、試験合格のために制作された有名な書籍や有料の模擬試験サイトなど多くありますが、ここではエンジニアになった後のことも考えて、知識を使える状態で習得するために有効な勉強方法を紹介しています。

LPICに限らず、技術的な知識はいろいろなことを関連付けながら習得していくと記憶に残りやすいので、一つ一つのことを単純に丸暗記するのではなく、流れを感じながら覚えていくとよいでしょう。

LPIC-1に合格することだけを考えるのであれば、とにかく暗記してしまうのが近道ですが、実用的な技術を習得するためにも、Linux環境を用意して実際にコマンドを実行して確認するのがオススメです。読んで覚えるよりも圧倒的にコマンドやOSについての理解を深めることができます。

コマンドの名前は英単語の省略形のようになっていることも多いので、ある程度の英語力がある人は覚えやすいことも多いですが、コマンド名の語源などに興味を持って調べたりすると関連付けて覚えやすい場合もあるので、時間のある人はぜひ試してみてください。

LinuxというOSが、全体的にどういうものかを考えて、イメージしていくことも大切です。普段使っているWindowsとの違いなどと比較しながら覚えていくのも効果的です。

LPIC-2の試験範囲の内容は、Linuxをサーバーとして活用する際に必要となる分野が多いので、読んで丸暗記するだけではイメージが難しいものも多く含まれています。将来的にエンジニアとして活躍することを考えるのであれば、実際にサーバーを構築しながら習得していく方法がオススメです。

実際に構築作業をしてみると、書籍などの説明通りに進まないことも多く、その問題解決の過程からはLinuxに関するさまざまな知識を得ることができるので、その経験はエンジニアになった後でも必ず役に立ちます。

資格取得にかかる時間は丸暗記よりも時間はかかるかもしれませんが、将来役に立つ知識を習得するためにもぜひ検討してみてください。

LPIC-3の試験は非常に専門性が高いため、取得を目指す試験を決めたらその分野に詳しい人から細かいことを教わるのがオススメです。逆に、相談できる人が得意な分野から受験する試験を選ぶのもよいでしょう。

セキュリティや仮想化などを含めて、技術的に高度な要素が複雑に絡み合った環境では、想定外のさまざまなことが起きるもので、実際に自分で作業をしてもすべてのパターンを体験することが難しいので、他の人の体験談や対処方法などから得られる情報は、非常に得難く貴重な知識です。

直接対話できる相談相手がいなくても、ネットのサービスなどでも相談できる環境が多くあるので、積極的にコミュニティに参加して、技術者の輪の中でさまざまな知識を吸収していきましょう。

LinuxというOSはIT業界では一般的に活用されているため、エンジニアであれば仕事の中で触れる機会が非常に多く、LPICの知識はどのエンジニア職でも役に立ちます。プログラマーのような製造職でも、作業の過程でLinuxの操作が必要な場面は多いので、LPIC-1の試験範囲の内容にあるコマンドなどを使って作業を進めることは日常的におこなわれます。

ここでは、LPICの高度な知識や技術力の証明が特に役立つエンジニア職を紹介しています。キャリアアップや転職などの参考に活用してください。

サーバーエンジニアの仕事では、サービスの中枢となるサーバーを設計構築して、正しく動き続けるように運用をサポートします。サーバーにはLinuxが採用されているケースが非常に多いので、LPICの知識は必ず役に立ちます。

LPIC-1に含まれるLinuxの基本的な概念や操作はもちろんのこと、LPIC-2に含まれる技術的内容はサーバー設定の実務の中で活用する機会は多く、場合によってはLPIC-3のような高度な知識が求められることもあります。

サーバーエンジニア就職などでのLPICの評価は高いので、これから目指す人には非常にオススメですが、現職の方も仕事の効率向上や更なるキャリア形成のためにもぜひ取得したい資格です。

サーバーエンジニアの仕事について興味のある方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

関連記事:サーバーエンジニアとは|仕事内容から必要なスキルまで徹底解説

データベースエンジニアは、Linuxを専門に扱う技術職ではありませんが、データベースシステムが動くサーバーOSがLinuxであることが多いので、データベースを設計構築したり、運用中のサービスを保守管理する作業の中ではLinux知識が欠かせません。LPICにはデータベースの操作も一部試験範囲に含まれているため、データベースエンジニアはLPICの知識が役に立つ機会が多い職種です。

サーバーエンジニアのようなOSに近い作業をする技術職と比べると、LPICの知識は作業に必須な知識というよりも、作業の効率化や作業時間の短縮に役立つことが多いでしょう。便利なコマンドや操作を自動化するシェルスクリプトなどは大幅に仕事を簡略化させ、OSの知識は安定したデータベース構築にも役立てることができます。

データベースエンジニアの仕事について詳しく紹介した以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:データベースエンジニアとは|仕事内容から必要なスキルまで徹底解説

ネットワークエンジニアは、提供するサービスに必要なネットワーク機器やサーバーなどのITインフラを担当する技術職で、設計構築とともに安定したインフラを提供し続けるために運用保守も担当します。

ネットワークエンジニアは、ネットワークの状況確認などでもLinuxコマンドを使う機会が多いので、LPICの知識とは非常に相性がよい職種です。

サーバーにはLinuxが使われていることが多いですが、一部のネットワーク機器ではLinuxのコマンドを使って設定などを操作する必要があるものもあります。IT業界の中では、ネットワーク技術者にはLinuxやUnixの知識がある前提ということがあるくらいネットワーク業界はLinuxと密接な関係があり、LPICのようなLinux全体を包括した技術的な資格は仕事の中で必ず役に立ちます。

ネットワークエンジニアの仕事内容や必須スキルについて詳しく解説した以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:ネットワークエンジニアとは?仕事内容&必須スキルまとめ

サーバーエンジニア、ネットワークエンジニアも広い意味ではインフラエンジニアに含まれますが、セキュリティやクラウドを専門に扱う各エンジニアを含め、ITインフラ業界で活躍するインフラエンジニアではLPICの知識は非常に役に立ち、とても相性がよいといえます。

最近ではオンプレミス構成からクラウド構成への移行が活発となっており、AWSなどを使って仮想的なサーバーを使った新しいサービスの形態が主流となりつつあります。物理的な機器がなくなってもサービスの提供にはOSが必要なことには変わりがなく、エンジニアには仮想的なサーバーのうえでもLinuxの技術的な知識が求められ続けるため、LPICは将来的にも非常に優秀な資格であるといえるでしょう。

インフラエンジニアについて詳しく紹介した以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:インフラエンジニアとは|ITインフラ全般を支えるエンジニア

Webエンジニアの仕事の中には、サーバーサイド(バックエンド)を設計構築する業務があり、Webサーバーやデータベースサーバーの設定とともにネットワークの構築など、LPICの試験範囲に該当する業務が多くおこなわれます。

フロントエンドに関する作業の中ではLinuxを意識しておこなう業務は少ないため、Webエンジニアに必須な知識とまでは言えませんが、Linuxの知識が証明できるLPICがあると、プロジェクトの人選などで有利に働き、さらに広範囲で高度な仕事を任されるようになるでしょう。

技術者として多くの経験を積み、キャリアアップを目指そうと考えているような人には特にオススメの資格です。

Webエンジニアについてさらに知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。

関連記事:Webエンジニアとは|仕事内容から必要なスキルまで徹底解説

システムエンジニアは、サーバーやネットワークのインフラ部分を含めて全体的なソフトウェア設計を担当するため、Linuxに関する知識が必要な場面が多い職種です。LPICの試験範囲に含まれる広い知識は、システムエンジニアのようなさまざまな判断をする技術者にはとても重要なので、特に設計工程内ではプロジェクトを正しく導くことにとても役に立ちます。

運用保守段階のサービスにおいても、各技術者からの報告に頼らずシステムエンジニア自身の目で状況を確認する場合などには、Linux操作やOSの知識が必要になることも多いので、LPICの知識があると迅速で確実な対応や判断ができるようになります。

システムエンジニアについて、もっと詳しく解説した以下の記事もぜひご覧ください。

関連記事:IT業界の花形 システムエンジニア | 仕事内容から年収まで解説

エンジニアへの就職や他のエンジニア職にキャリアアップする場合に、LPICと合わせて取得しておくことで、技術者として広い知識が証明できたり、より専門的な仕事ができることが証明できる資格がいくつかあります。

ここでは、相性の良い代表的な資格を紹介しています。

就職活動や転職などの成功率を少しでも高めるために、LPICと合わせてぜひ取得を検討してみてください。

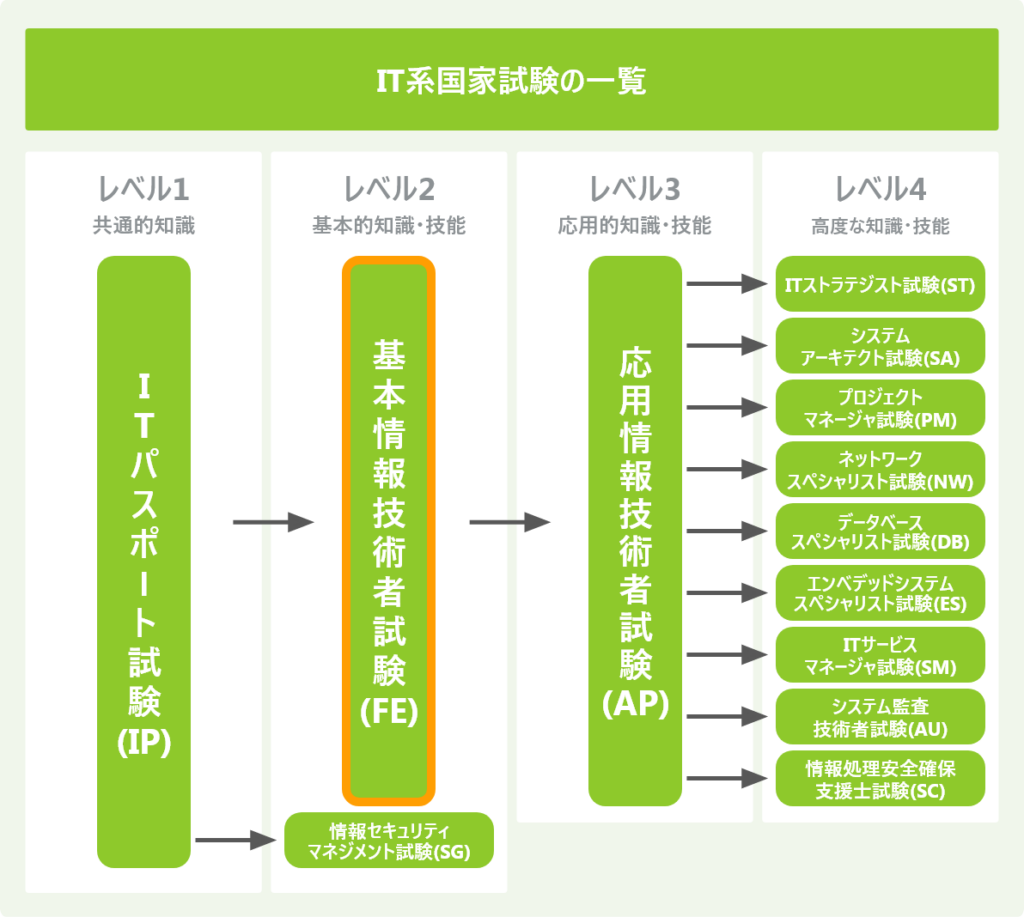

IPAの実施しているIT系の国家資格の中では、レベル2に該当する基本情報技術者試験は技術者として広く全体的にITに関する知識が証明できて、特にLPICと相性がよい資格です。

専門性の高いLPICはLinuxに関する技術力を示すことができますが、基本情報技術者試験も合わせて取得することで、専門分野だけでなくIT全体についても知識が証明できるため、就職活動などでは特に役立てることができます。

基本情報技術者試験は、エンジニア職全般で役に立つ資格で難易度もそれほど高くないので、これからIT業界に入ろうと考えている人にもオススメの資格です。

基本情報技術者試験について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

関連記事:基本情報技術者試験の攻略ガイド|日程から勉強方法まで完全網羅

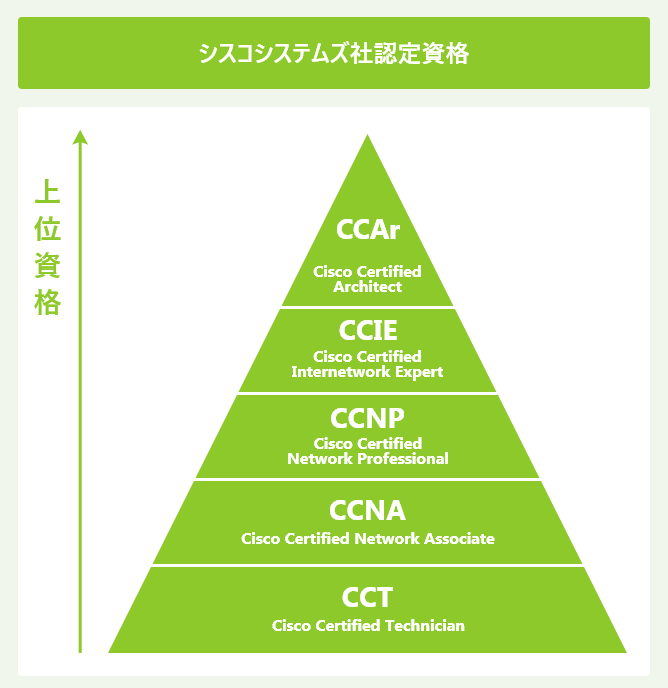

LPICはLinuxについての資格ですが、Linuxはネットワークに接続して使われていることが多いため、ネットワーク技術に関するIT資格であるCISCO社の認定資格とは非常に相性がよく、ネットワークエンジニアやサーバーエンジニアなどの技術職を目指す人には特にオススメです。

CISCOの認定資格には、LPICと同じようにいくつかの段階が設けられています。最初は、ネットワークについての基本的な知識が証明できるCCNAから取得を検討するのがよいでしょう。

CCNAの範囲に含まれる技術的な知識は、就職の際だけでなくLinuxを使った業務の中でも必ず役に立ちます。また、Linuxの勉強を進める際にもネットワークの知識が理解に役立つ場合も多いので、順番に取得するのではなく、並行して勉強を進めるのも一つの方法です。

CISCOの認定試験について詳しく解説している以下の記事も、ぜひご覧ください。

関連記事:Cisco技術者認定資格とは? 種類・難易度と受験方法を解説

サーバーエンジニアやネットワークエンジニアといったITインフラにかかわる技術職では、Linuxの扱いに長けていることが証明できるという意味でLPICは非常に優秀ですが、近年ITインフラがオンプレミスからクラウドへの移行が加速しているという状況も踏まえ、最大手とも言えるAmazonのクラウドサービスの扱いについて技術力が証明できるAWS認定は非常に相性がよくオススメです。

合わせて資格を取得していると、サーバーの仮想化と含めてLinuxについての知識もあることが証明できるため、インフラエンジニア全般や特にクラウドエンジニアといった将来性の高い職種への就職や転職で非常に有利になるでしょう。

関連記事:クラウドエンジニアにおすすめの資格13選! 難易度別に紹介

サーバーエンジニアとしてLinuxの知識が証明できるLPICは非常に強力な武器ですが、同時にサーバーとして使われることが多いWindowsについても技術力が証明できる資格としてMicrosoftの認定資格も所持していると、まさに鬼に金棒ともいえるほどの効果が期待できます。

IT業界でのLinux利用頻度は非常に高いですが、社内のサーバーなど一部の環境ではまだまだWindowsのサーバーが導入される機会も多く、ITインフラを担当するエンジニアにはどちらにも対応できる技術力が求められているので、エンジニアを目指す人はぜひ取得を検討しましょう。

エンジニアへの就職活動は、LPICを取得したら成功するほど簡単ではありません。LPICの取得はエンジニアとしての技術力が証明できるとともに、IT業界で働く堅い意思を示すことにもなり、就職活動には必ず役に立ちます。さらに、面接などでの話し方などを工夫すると、資格の有効度を高めて合格率を高めることもできるでしょう。

ここではLPICの取得から就職活動の過程で、効果的に資格を活かす方法を紹介しています。ぜひ参考にしてエンジニア就職の成功に役立ててください。

LPICを取得することで、技術力や専門性が証明できるとともに、IT業界やエンジニア就職への熱意を伝えることができます。

エンジニアになるという大きな目標に対して、技術力の習得結果を形にするために資格取得という方法を選んだという思考は、エンジニアへの適性を示すことにもなり、採用担当者の興味を惹くこともできるでしょう。取得に向けての勉強で工夫したことや、苦労した点などを具体的にアピールできれば、エンジニアとしての問題解決能力も高く評価されることになるでしょう。

「独学での勉強の時点からエンジニア就職活動が始まっているのだ」という気持ちで取り組み、つねに結果を見すえながら論理的に進めていくと、面接での言動にもその気持ちが表れて採用担当者にも伝わるので、ぜひ実行してみてください。

資格の取得からエンジニアの就職までが目標ということであれば、就職支援のサービスが付いているITスクールを活用するのが最も時間効率に優れていてオススメの方法です。

資格取得の勉強をサポートしてもらえるうえに、業務で習得した知識を活かすことができる就職先を斡旋してもらえたり、希望の職種への就職活動をサポートしてもらえるため、無駄がなく自身の満足度も高いでしょう。

スクールでは資格を活かした最高の就職活動を提供してもらうことができるだけでなく、分からないこともプロのサポートに支えてもらうことができるので、IT業界が未経験の人にも非常にオススメの方法です。

LPICは世界的に認知度の高いLinuxに関する認定資格なので、特にサーバーエンジニアやネットワークエンジニアを目指す人には非常にオススメの資格です。

これからの社会ではますますITの利用は進み、ソフトウェアサービスは今よりも大規模になることが予想されるため、LPICなどインフラ関係の技術的な知識を習得していると、エンジニアとしてキャリアを伸ばすチャンスが必ず広がります。

LPICや関連する技術を習得して、これからの情報化社会で活躍するエンジニアを目指しましょう。

あなたにはどれが向いてる? 今すぐエンジニア診断してみよう

「エンジニアになってIT業界で働きたい」

「エンジニアに興味はあるけど、種類が多すぎて自分に向いてる職種がわからない」

そんな悩みを解決するのが、「エンジニア診断ツール」です。

「エンジニア診断」はたった12の質問に答えるだけで、あなたに向いているエンジニアを診断。

診断結果には仕事内容の概要も掲載しているので、自分に合ったエンジニアについて詳しく知って、エンジニア就職に一歩近づきましょう。

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04