CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

ITインフラが整備されてネットワークが出来上がってしまうと、「インフラエンジニアに今後需要があるのか?」「将来性はあるのか?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。現状は逆でシステムが増えるほど、インフラエンジニアの需要は増えます。

この記事ではインフラエンジニアの今後の需要と将来性についてや、業務を続けていくために必要なスキル、さらにはインフラエンジニアとして採用されるための面接の準備のポイントまで紹介します。

インフラエンジニアを目指そうと考えている人はぜひ参考にしてください。

目次

開く

キャリアアドバイザー

石川 未雪

企業の特性や受講生の要望を汲み取り、企業にとっても受講生にとっても良いマッチングができるよう就職活動をサポートしています。「誠実」をモットーに受講生が安心して就活に専念できるよう尽力しています!前職の精神科で培った「傾聴力」を活かし何でも相談できる存在になれるよう日々求職者に寄り添っています!

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これまでの営業経験やキャリアコンサルタントの国家資格を活かし、効果的なコミュニケーションと問題解決力を培い、個々のキャリアの成長支援に情熱を注いでいます。「初志貫徹」をモットーに、自分らしく輝くキャリアパスを見つけるお手伝いをします。常に相手の立場に立ち、親身なサポートを提供できるよう努めています。

完全無料で最短1か月で資格をとれる!

将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれるネットワークの王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

以前は、インフラエンジニアがなくなると危惧されたことがあります。物理的な機器を使ったインフラから、インターネット上のインフラへとインフラ技術が変わっていくなかで、新しいインフラに対応できないインフラエンジニアはなくなると危惧されていました。

そのため、現在の主流の新しい技術を持ったインフラエンジニアは需要が高いです。

実際は、以前の主流のインフラも完全になくなるわけではなく減っていくというのが正しいです。以前の主流のインフラのみ対応できるインフラエンジニアの需要も減ってはいますが、需要はあります。

インフラエンジニアにとって、現在の主流の技術はインターネット上のインフラですが、将来的にはさらに別の技術が生まれる可能性もあるので、そのような技術の変化に対応できるインフラエンジニアは常に高い需要があります。技術は日々進歩するので、エンジニア自身も日々成長していく必要があります。

もちろん以前のインフラの構築スキルは新しいインフラの構築の際にも役立ち、学んできた技術は応用が効きます。インフラ環境は唐突に新しい環境が生まれるのではなく、時代が求める環境に応じて、以前の環境が現在の環境に変化しています。

まずは、遠い将来のことを考えず、今の世の中で需要が高いインフラスキルを磨いていくのが良いでしょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

インフラエンジニアはITインフラを作って維持するのが仕事です。ITインフラはおもに「ネットワーク」と「サーバー」で構成されます。また、ネットワークとサーバーを安定して運用するためにセキュリティの知識も必要とされます。

まずは、インフラエンジニアがどんな仕事をするのか理解しましょう。ここでは主な3つの業務について紹介します。

インフラエンジニアの役割や仕事内容については以下の記事で解説しています。

関連記事

インフラエンジニアとは? 仕事内容から魅力まで徹底解説!

ITを活用する場面が増えており、スマートフォンだけでなくテレビやエアコンなどの家電もインターネットに接続して便利に使えるようになっ...

記事を読む

ネットワークは主にルーター、スイッチ、ファイアウォール(FW)、ロードバランサー(LB)で構成され、インフラエンジニアはこれらの機器を設定してネットワークを作っていきます。

また、ネットワークを作るだけでなく、作った後もずっと通信できるように運用や保守して、障害が起これば夜中であっても迅速に対応します。

ネットワークが切れるとすべてのサービスが止まってしまうため、ネットワークはインフラエンジニアの中で最も重要な部分です。ネットワークの基本的な知識を習得するためにはCCNAの勉強が一番の近道です。ネットワーク未経験者の人はCCNAから勉強をはじめましょう。

CCNAの勉強方法についてはこちらの記事で解説しています。

関連記事

CCNAに合格できる勉強法とは|おすすめの参考書・サイトも紹介

数あるIT系の資格の中でも、ネットワークの分野で特に有名な資格がCCNAです。ネットワーク機器の製造、販売において圧倒的なシェア率...

記事を読む

ネットワークと並んで、サーバーもITインフラの重要な技術の一つです。サーバーを作って管理するのもインフラエンジニアの業務です。

サーバーはWindowsサーバーとLinuxサーバーの2つに分かれます。WindowsサーバーはGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)でマウスで画面をクリックしてサーバーを設定しますが、Linuxサーバーの場合はCUI(キャラクターユーザーインターフェース)でLinuxコマンドで設定していきます。

Linuxサーバーを構築するためのLinuxの操作スキルはLPICを勉強することで習得できます。Linuxの操作になれてない人はLPICの勉強からはじめましょう。

LPICの勉強方法はこちらで解説しています。

関連記事

LPICとは|身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

LPIC(エルピック)はLinux技術者の認定資格の一つで世界標準の資格です。IT業界に転職を考えている方、経験者でもスキルアップ...

記事を読む

ネットワークとサーバーを管理するためにはセキュリティの知識も必要です。ITインフラは、いつどんな状況で攻撃を受けるかわかりません。安定してシステムを維持するためには外部からの攻撃に対するセキュリティの設計が重要です。

セキュリティ技術は非常に奥が深いためにネットワークやサーバーの知識以外にも、アプリケーションの通信の知識や、システムが攻撃を受けたときの分析のためにプログラミングの知識も必要になります。

また、セキュリティの重要性は年々高まってきているので、インフラエンジニアのスキルを活かしてセキュリティエンジニアへキャリアパスを実現するエンジニアもいます。

セキュリティエンジニアの仕事内容や年収が気になる人は以下の記事を参考にしてください。

関連記事

セキュリティエンジニアとは|仕事内容と年収から必須資格まとめ

「セキュリティエンジニアって何をしているの」「セキュリティエンジニアになるためにはどうすればいい」などという疑問を持っている人は多...

記事を読む

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

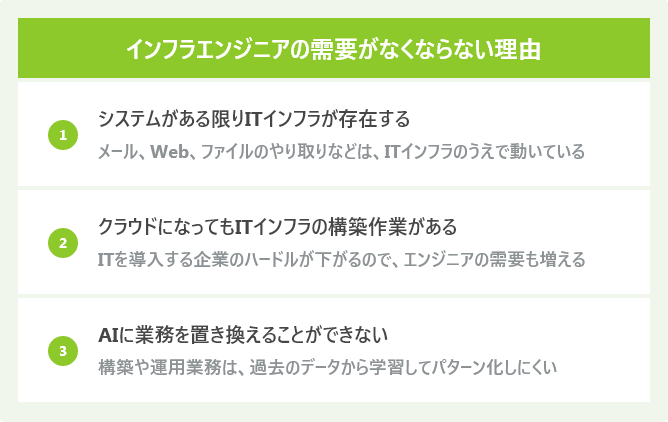

世の中からITシステムがなくならない限り、ITインフラはなくなりません。

システムはITインフラなしでは動かないため、システムが増えるほどITインフラが増え、インフラエンジニアの需要も高まります。そのため、結果的にはITがある限りインフラエンジニアの需要はなくなりません。

ここではインフラエンジニアの需要がなくならない具体的な理由について紹介します。

今日では通信しないアプリケーションはほとんどありません。メール、Web、ファイルのやり取りなどすべてネットワーやサーバーで構成されるITインフラのうえで動いています。そのためITシステムがある限りITインフラは必要なので、インフラエンジニアが必要になります。

また、システムが出来上がってもネットワークやサーバーは止まることはありません。メール、Webなどのアプリケーションが正常に動くためにITインフラは障害なく動き続けなければなりません。

ネットワークに障害が起こって通信できなくなると業務が止まってしまうため、ITインフラは24時間365日インフラエンジニアによって監視され、障害が起これば復旧されます。システムが存在する限りインフラエンジニアが必要になります。

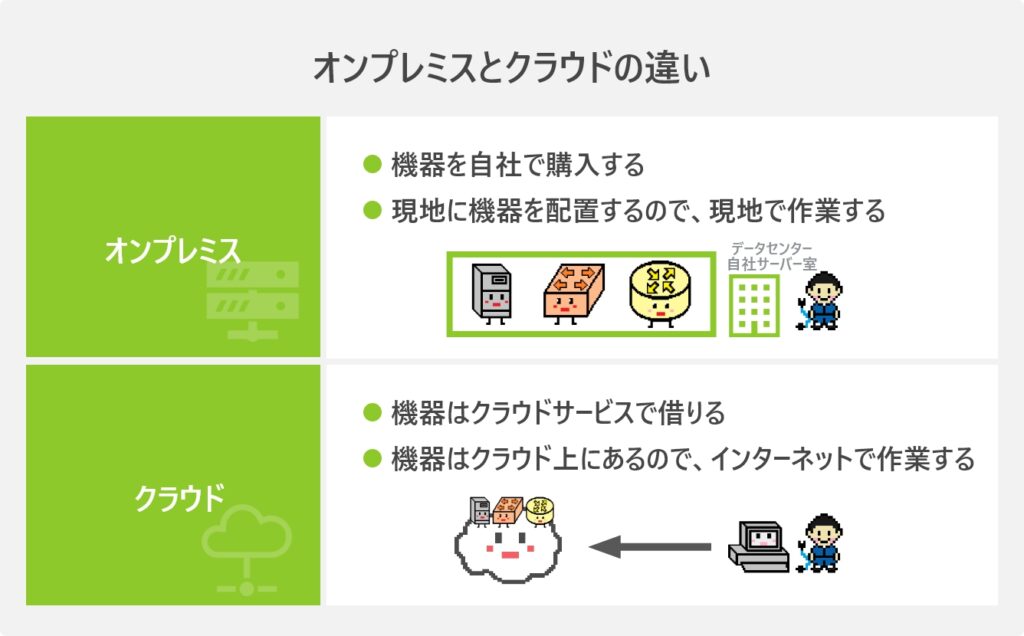

ITインフラの業務は従来は物理的な機器を使ってインフラを構築するオンプレミスが主流でしたが、インターネット上にインフラを構築するクラウドの環境になってもITインフラの構築作業はあります。

ルーターやスイッチなどの実機に設定を入れるオンプレミスの環境に加えて、インターネット経由でクラウドの設定画面にアクセスして作業も必要になるため、むしろ今までのインフラエンジニアより仕事量が増えています。

また、オンプレミスの環境でITを導入するためには、高価なネットワーク機器を導入してたくさんのエンジニアを使って設計する必要があるため、潤沢な資金がある企業でないと導入できませんでした。

一方で、クラウドを使えば、高価なネットワーク機器を準備することなく少人数のエンジニアでシステムが作れるため、ITを導入する企業のハードルが下がり、それにともなってインフラエンジニアの需要も増えるでしょう。

オンプレミスやクラウドについては、下の章で詳しく解説しているので、そちらもご参照ください。

AIは一言で言えば、過去のたくさんのデータから学習しつづけ最適な解答を出すプログラムです。ITインフラの構築はユーザーの要件に沿って作られ、運用保守業務では障害の内容に応じてインフラエンジニアがさまざまな調査結果をもとに最適に判断して復旧がおこなわれます。

構築や運用業務で必ずしも過去と同じパターンのケースで業務がおこなわれることはないため、AIが学習してもインフラエンジニアの業務を置き換えることは不可能です。

また、ITインフラの構築や運用業務においてミスが起こると、ITインフラのうえで動いているアプリケーションがすべて止まってしまい、業務が停止してしまいます。

最終的な判断をAIに任せた場合は正解率は100%でなければなりませんが、正解率100%のAIは存在しないため、インフラエンジニアの業務をAIに置き換えることはできません。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

インフラエンジニアはネットワークやシステムを基盤上で繋げる仕事をおこないます。仮に、インフラエンジニアの需要が無くなるのであれば、引いてはネットワークやシステムの需要も無くなる状態が想定されます。

しかし、昨今の社会の中でネットワークやシステムは必須であり、ネットワークやシステムが無くなるとは考えにくいです。それゆえ、インフラエンジニアの仕事もなくなることはないでしょう。

このことが、今後もインフラエンジニアの需要があり続ける、なによりもの根拠です。むしろ、リモートワークなどが発達してきている社会状況から、インフラエンジニアの需要は将来にかけて増えていくと予想されます。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

インフラエンジニアの業務環境も少しずつ変わってきています。特にクラウドの登場以来、ITインフラの構築をルーターやスイッチなど、機器を直接設定する方法でなく、Webブラウザを使ってクラウドコンソールで設定するケースが増えてきています。

これからのインフラエンジニアは実機を設定するだけでなく、クラウドで準備されたサービスをいかに便利に利用できるかという能力も必要です。ここでは、インフラエンジニアの業務環境について紹介します。

ITインフラの構築は「オンプレミス」と「クラウド」の2つに分かれます。「オンプレミス」とは従来の方法でメーカーから発売されたルーターやスイッチを設定してシステムを作る方法です。

「クラウド」はWebブラウザでインターネット上のクラウドの設定画面にアクセスして、クラウドで提供されたサービスを使って設定します。

オンプレミスの場合はネットワークを構築する場合はデータセンターに直接ルーターやスイッチなどの機器搬入して人間の手によってケーブルを接続しなければなりませんが、クラウドはWebブラウザからアクセスして設定するだけ人手も作業量も大幅に削減できるという利点があります。

逆に、オンプレミスの場合は障害が起こったときは自分達で機器の保守ができますが、クラウドの場合はITインフラはクラウド事業者が準備したシステムを使うため、障害になったときに自分達で管理できないというデメリットもあります。

オンプレミスのインフラの構築はハードウェアの設定から始まります。機器によっては、ワンタイムパスワードのように1回しかログインができない特殊なパスワードが設定されていたり、ライセンスの有効化作業が必要だったりします。

ITインフラの知識以前に機器の知識が必要になり、設定を入れる前に初期設定からやらなければなりません。

また、サーバーはメモリ、ハードディスクなどをカスタマイズして構築する場合が多く基盤の取付作業から始まります。マザーボードの設定、OSのインストールなどコンピューターの知識も必要です。

オンプレミスでネットワークやサーバーを構築するためには、前提としてハードウェアの知識が必要です。

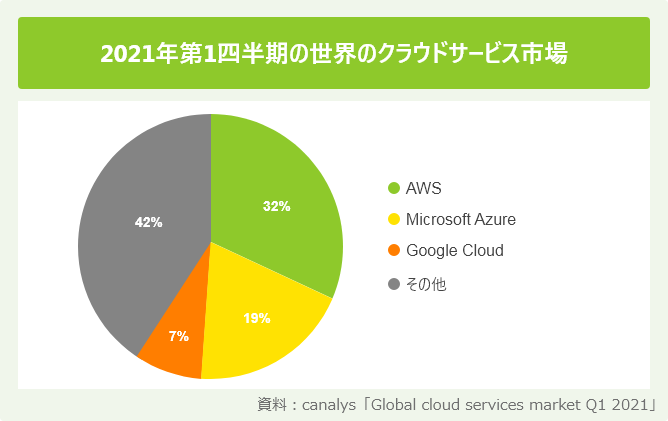

クラウドでITインフラを構築する場合はクラウド事業者のサービスを利用しなければなりません。調査会社のCanalysによると、クラウドのシェアは「AWS」「Azure」「GCP」で全体の半分以上を占めています。

クラウドを使ったITインフラの構築はこの3つが今後も主流になるでしょう。インフラエンジニアとしてもこの3つのクラウドを使ってITインフラを構築するスキルは必ず必要になります。

ここでは、これからのインフラエンジニアにとって重要になる3つのクラウドの特徴について紹介します。将来性のあるインフラエンジニアになるためにも参考にしてみてください。

AWSはアマゾンウェブサービスが運営するクラウドです。世界シェア第1位で、無料で利用できるサービスの数も100以上あります。AWSのサービスを使えば個人でも手軽にインターネットサービスを立ち上げることができます。

AWSでのITインフラの構築では、ネットワークを構築するためのVPC、サーバー構築用のEC2などは定番のように使われます。

また、AWS認定資格も準備されておりクラウドサービスを使うためのノウハウやスキルを資格勉強を通じて習得することもできます。AWSはクラウドの中で一番人気があるため、インフラエンジニアとしてクラウドのスキルアップしたい人や、クラウドエンジニアへのキャリアパスを考えている人はAWS認定資格を一番最初に取得しましょう。

クラウドエンジニアにおすすめの資格は以下で紹介しています。

関連記事

クラウドエンジニアにおすすめの資格13選! 難易度別に紹介

「クラウドエンジニアにおすすめの資格はどれ?」「資格を取得することでどのようなメリットがあるの?」など、クラウドエンジニア向けの資...

記事を読む

マイクロソフトが運営するクラウドです。クラウドの提供する機能には、ハードウェアやネットワークの機能を提供するIaaS(イアース)、OSの機能を提供するPaaS(パース)、メールや表計算ソフトなどのアプリケーションを提供するSaaS(サース)の3つあります。

業務でよく使われるワードやエクセルなどのOffice365製品はSaaSにあたりAzure上で動いています。

また、社内のオンプレミス環境で運用されていたWindowsサーバーはAzure上で動くWindowsサーバーと親和性が高いため、社内の運用リソースを削減するためにクラウド上へ移行する場合はほとんどの場合はAzureが選ばれます。

Windowsサーバーを業務で扱うケースが多いインフラエンジニアは、今後はAzureの知識は必須といえます。

Googleが運営するクラウドで、正式名称はGoogle Cloud Platform(グーグル・クラウド・プラットフォーム)です。Googleはディープラーニングライブラリのtensorflow(テンソルフロー)を開発しており、GCPはAWSやAzureと比べてデータ分析関連のサービスが充実しています。

google colaboratory(グーグルコラボレイトリー)を使うと、高速な演算処理ができるGPUを無料で使ってPythonで分析することもできます。Pythonのファイルや分析に使うデータをGoogleドライブと連携して保存することもできます。

また、PythonはCisco認定資格のCCNPから試験範囲になっているので、インフラエンジニアのスキルアップにはPythonのスキルも今後必要になります。

CCNPの難易度や勉強方法については以下の記事で解説しています。

関連記事

CCNPとは|年収・難易度から勉強方法までを実例付きで解説

「CCNPってどれくらい難しいの」「ステップアップのためにCCNPを取りたい」など、ネットワークエンジニアを目指してる方やキャリア...

記事を読む

関連記事

CCNPの難易度は? 取得のメリットや勉強方法を解説!

「CCNP取得はどのくらい難しいの?」「取得に必要な勉強時間はどれくらいかかる?」ネットワークエンジニアとして自分の価値を高めるた...

記事を読む

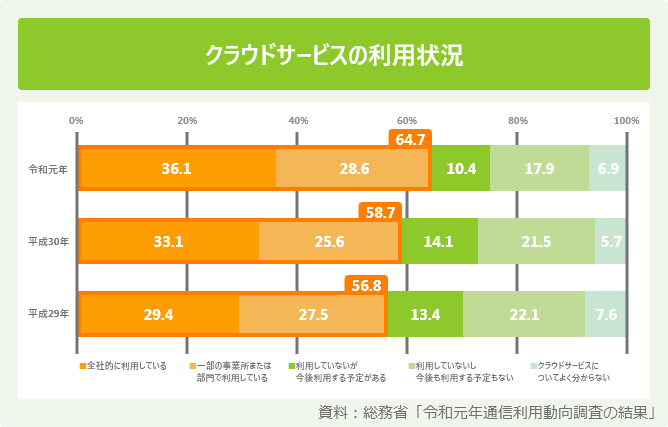

令和元年に総務省がおこなった通信利用動向調査の結果によると、企業のクラウド利用率は年々増加傾向にあるので、今後はクラウドでITインフラを構築するケースが増え続けるでしょう。

また、クラウドの需要にともなってインフラエンジニアの業務環境はオンプレミス環境に加えて、クラウド環境の作業も増えます。これからのインフラエンジニアにはクラウドの知識や技術は必須といえます。

オンプレミス環境でのITインフラの構築スキルを身につけるためには、実務で高価なネットワーク機器を設定して身につける必要がありますが、クラウド環境の場合はアカウントさえ作れば誰でも無料枠の範囲で利用できるため、オンプレミスと比べてクラウドはITインフラの構築スキルを身につけやすいという特徴もあります。

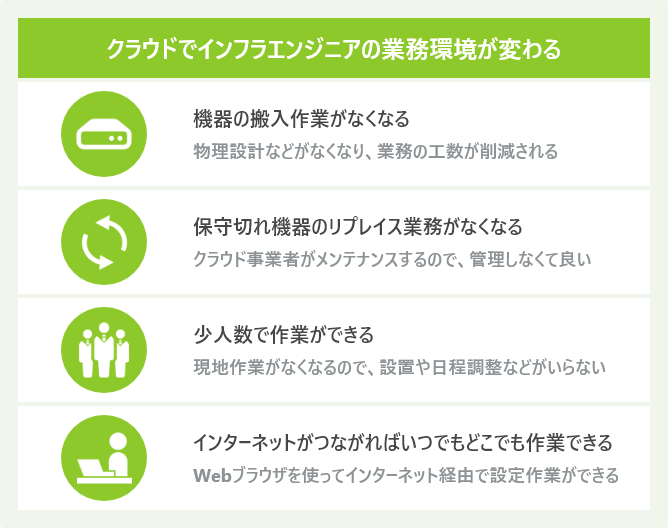

クラウドによってインフラエンジニアの業務環境が変わってきます。オンプレミスでITインフラを構築する場合は、データセンターに機器を搬入するための手続きに始まり、搬入業者の手配、ラックへの機器の取り付け、ケーブルの配線設計など、人や物の調整や各種物理設計が必要です。

しかし、クラウドでITインフラを構築する場合はオンプレミスでおこなっていた作業がいくつかなくなります。

ここでは、クラウド利用でインフラエンジニアの業務がどのように変わるか紹介します。

クラウドではサーバーやネットワークはサービスを設定するためのコンソール画面にすでに準備されているので機器を搬入する作業が必要ありません。

オンプレミスではネットワークを新しくつくるためには機器を設置しなければならず、データセンターやサーバールームなどへ搬入作業が必要です。設置のためにケーブルの配線設計や電源設計なども必要でしたが、クラウドになるとこれらの作業は必要ありません。

また、搬入作業がなくなることで物理設計も必要なくなるため、業務の工数が削減され作業効率も上がります。そのほか、搬入業者を使う必要もなく費用も削減できるメリットがあります。

クラウドで提供されるネットワークやサーバーのサービスはクラウド事業者によってメンテナンスされつねに最新バージョンに保たれています。

オンプレミスで設置したネットワーク機器にはEOL(End of Life)と言われるメーカーの保守サポートが受けられる期限が決まっているので、機器を設置したらEOLで決められた日付までに再び新しい機器に置き換える必要があります。

オンプレミスでは、機器を使い続ける間は交換作業はずっと繰り返され、機器を置き換える前には今動いている機器の設定が新しい機器で同じように動くか仕様の調査や検証が必要になります。しかし、クラウドになるとこういう作業は不要になりインフラエンジニアの業務も軽減されます。

クラウドでは機器の搬入作業がないため新しくインフラを構築する場合は少ない人数で作業ができます。

オンプレミスでは、新しく機器を設置する場合は機器の台数が増えればそれだけ人手が必要になり、規模が大きくなるとケーブルを配線する業者も必要になります。また、データセンターやサーバールームなど機器を設置する場合は、いつ入室してどのような作業をするか申請も必要になり作業するための各手続きをするマネジメント業務をする人も必要になります。

クラウドになると、機器を搬入するための人手は必要なくなり、ケーブルを配線する必要もないため配線業者を手配する必要もありません。データセンターやサーバールームへ入る必要がなくWebブラウザで作業ができるため、データセンターやサーバールームへの入室のための諸手続きもなくなり、少ない人手で作業ができます。

クラウドでITインフラを構築する場合は、Webブラウザを使ってインターネット経由で設定画面にアクセスして作業するため、インターネットがつながれば時間や場所に関係なく作業できます。時間や場所に関係なく作業できることにより、これまではインフラエンジニアは難しいと思われていた在宅勤務も可能となりました。

オンプレミスでは、新しくITインフラを構築する場合はどうしても最初に機器を設置をしなければならないので、データセンターやサーバールームに入って作業をしなければなりません。また、機器を設置した後も場合によっては、セキュリティ上、インターネット経由で機器へのアクセスを制限していて設置後もデータセンターへ入って作業をしなければならないケースもあるので、作業場所が制限されることがあります。

このため、オンプレミスが主流の時代では、在宅勤務の発展は難しかったです。しかし、クラウド環境はインターネットがつながれば機器を設定するための画面に簡単にアクセスできるため、在宅勤務の場合は許可された人が使う端末のみがアクセスできるようにするなど、セキュリティ対策をしておく必要があります。

クラウド環境でセキュリティ対策を行うインフラエンジニアが必要となり、在宅勤務が発展した社会状況で、インフラエンジニアの需要はますます高まりました。

インフラエンジニアの需要がなくならないといっても、インフラエンジニアとして業務を続けていくためにはエンジニア本人が日々自己研鑽して知識や技術を習得していかなければなりません。

クラウドの需要増加によりインフラエンジニアに求められるスキルも少しずつ変わってきています。ここでは、これからのインフラエンジニアに求められる知識や技術を主に5つ紹介します。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

知的好奇心を持ち、最新の技術に常に関心を持っている人が、将来性が高いインフラエンジニアになれます。近年ですと、インフラエンジニアにとって最新の技術はクラウド環境に関する技術ですが、インフラ技術の進歩は早いので、数年後にクラウド環境に変わる新たなインフラ技術が生まれる可能性があります。

そのように新たな技術が生まれる場合も、最新の技術に常に関心を持っている人は適応性が高く、新たな技術をベースにしたインフラ作りにすぐに対応できるでしょう。また、たとえば仕事で必要になってから新しい技術を学ぶのではなく、インフラ技術が好きで個人的にもインフラ技術の勉強をしている人は、より適応性が高いといえます。

インフラ技術は日進月歩しているので、常に最先端のテクノロジーに関する知識を理解して、スキルアップするのが最も将来性があるといえるでしょう。しかし、現実的には常に最先端のテクノロジーに関する知識を理解するのは難しいので、理想の状態に少しでも近づけたらという思いがあれば十分でしょう。

インフラ技術において、クラウドは現在の最先端のテクノロジーなので、クラウドに関する知識を身に付けるべきです。将来まったく新しいインフラ技術が生まれたとしても、クラウドに関する知識はその際も役に立つ可能性が高いです。

できることを一歩ずつおこなっていくことが、最先端のテクノロジーに関する知識を理解する近道になるでしょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

最先端のテクノロジーの情報源はインターネットや雑誌の情報になります。クラウドに関する技術に関しても、クラウドが生まれてからその姿を変えていないわけではなく、クラウド自体も日進月歩しています。最新の状態のクラウド技術は、インターネットや雑誌を見ていれば、情報を掴むことができます。

また、日々インフラ技術を用いる中で、特に設定変更をしていなくても、レスポンスなどが改善されたように感じることもあります。そのような場合、たとえばクラウドサービス自体に何か進歩があった場合があり得るので、そこから最先端のテクノロジーの状態を掘り下げて行くこともできます。

インフラエンジニアにとってネットワークの知識や構築のスキルは必須です。ネットワークのスキルがないと業務そのものができません。

ITインフラの構築や運用ではネットワークが正常に動くことで、そのほかの技術が正常に動きます。システムが動くためには何よりも先にネットワークが正常に動くことが重要です。

そのほか、ネットワークを構築しなくても、リモートでどこかの機器にログインしたり、どこかにアクセスするためにPCにネットワーク設定をする場合はネットワークの基本的な知識が必要です。

未経験からインフラエンジニアを目指す人はITインフラのスタートの部分であるネットワークを一番先に習得しましょう。

ネットワークエンジニアにおすすめの資格やその勉強方法については以下の記事で解説しています。

関連記事

ネットワークエンジニアに必要な勉強方法5選|おすすめの資格も紹介

「ネットワークエンジニアに勉強は必要?」「おすすめの勉強方法は?」などネットワークエンジニアになるにはどのような知識を学んで、勉強...

記事を読む

クラウドでITインフラを構築する場合は、クラウドのサービスを使いこなせるようにならなければなりません。

ネットワークの機能を提供するサービス、サーバーの機能を提供するサービスなど、クラウド上のサービスを組み合わせてITインフラを構築できるようになる必要があります。

また、クラウドを使って作業する場合は、クラウドへ接続するためのネットワークも作らなければなりません。企業が使うクラウドになるとVPN(バーチャル・プライベート・ネットワーク)の知識も必要になり、クラウド事業者の接続方法に合わせてネットワークの設計も必要です。

クラウドサーバー構築のためにAWSが用いられることが多くあります。AWS は今後もシェアを伸ばすと予想されるので、AWSに関するスキルはとても将来性があります。

AWSでは、AmazonEC2という構築サービスを活用して、簡単にクラウドサーバーが構築できます。AmazonEC2では、操作しやすいマネジメントコンソールで作業を進められるので、とてもわかりやすいです。慣れてしまえば1時間ぐらいでクラウドサーバーを構築できます。

クラウドサーバー構築後、起動や停止などもGUI上でできるので、構築後も管理しやすいです。興味を持った人は、ぜひ実際にAmazonEC2を用いてクラウドサーバーを構築してみてください。

ITインフラではネットワークが正しく設定されて、サーバーが正常に通信できてはじめてシステムが動きます。サーバーの操作にはLinuxコマンドを実行できるようにならなければなりません。

構築業務では、パッケージのインストールから始まり、各設定ファイルの編集などすべてLinuxコマンドでおこなう場合があります。しかし、AWSLinuxではAWSで使用できるパッケージが含まれているので、AWSでOSをLinuxにする場合はAWSLinuxがおすすめです。

ですが、AWSLinuxでも細かく設定する際には、コマンド操作が必要になります。はじめてLinuxを触る人にとっては、文字の入力などLinuxコマンド入力で少し大変かもしれません。最初はゆっくりでもいいので確実にコマンドを実行できるように何度も練習することで慣れてタイピングも早くなります。焦らず、一つ一つ取得していきましょう。

Linuxコマンドの取得方法については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

現場で使えるLinuxコマンドを習得しよう|就活方法まで徹底解説

この記事では、ITソフトウェア開発で頻繁に使われているLinux環境において、エンジニアがよく使うLinuxコマンドを紹介していま...

記事を読む

プログラミングスキルは業務効率化のためには非常に有効です。たとえば、毎回ログインして、同じコマンドを実行するような単純な定番業務はシェルスクリプトなどプログラムを作って自動化しておくとよいでしょう。

そのほか、手動作業では間に合わないような場合に、プログラムでインフラを設定することもできます。

クラウドについてのスキルを身に付ける中で、インフラに関するスキルのみでなく、プログラミングのスキルも身に付けると、クラウドに関する細かい制御をプログラミングでおこなうこともできます。PythonやRubyのようにクラウド環境の制御に使用できるプログラミング言語を覚えておくと良いでしょう。

クラウドに関する細かい制御をプログラミングでおこなえると、クラウド業者により画面上に用意された設定だけでなく、自分たちしか必要としないような独自の設定をカスタマイズしてクラウド環境に取り込むことが出来ます。このようにプログラミングは無限のカスタマイズを可能にするので、将来に予期せぬ変化が起きた際も柔軟なカスタマイズが可能になります。

プログラミングの効率的な勉強方法や将来性については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事

プログラミングを独学で身につける方法とは|効率的な勉強方法を解説

「プログラミングを始めたいけど何からはじめたらいいかわからない」「独学でプログラミングを勉強できるか不安」など、プログラミングのス...

記事を読む

関連記事

プログラミングの将来性は? 業界の動向から言語選択まで徹底解説

就職活動や転職を考える際に、「これからの社会ではプログラミングで手に職を付けると有利だ」という話をよく耳にするかと思います。それと...

記事を読む

攻撃を受けてITインフラが停止してしまうとすべてのサービスが止まってしまうため、安定したシステム運用のためにはセキュリティの設計は必須です。

また、サービスを守るために、アプリケーションの通信をチェックできるUTM(ユーティーエム)の設計から構築までのスキルもインフラエンジニアには必要です。

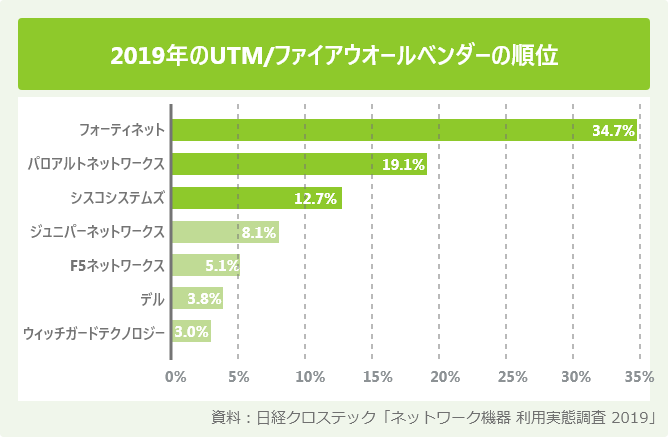

2019年に日経クロステックがおこなった調査では、国内ファイアウォールのシェアはFortinet(フォーティーネット)とPaloalto(パロアルト)で半分以上を占めています。セキュリティの実装スキルを上げるために、どちらかの機器を設定できるようになっておくとよいでしょう。

インフラエンジニアに役立つ資格

インフラエンジニアになるためには資格取得でITインフラの知識を増やすことも大事です。クラウドの登場でインフラエンジニアの業務環境も変わってきているため、これからのインフラエンジニアには、ネットワーク、サーバーの知識に加えて、クラウドの知識も必要です。

ここでは、未経験からインフラエンジニアを目指す人のために、最初に身につけておきたい基本的な知識を習得するために役に立つ資格を紹介します。

アメリカの大手ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズの認定資格です。CCNAはネットワークエンジニアの登竜門的な資格となっています。ネットワークの基本的な知識から、Cisco機器を使ったネットワークの構築まで習得できます。

また、CCNAで勉強するCiscoルーターのコマンドは、他社製品のネットワーク機器でも似たようなコマンドが使われているため、Cisco製品以外のネットワーク機器の設定でもある程度は応用がききます。

ITインフラはネットワークがないと何も始まりません。インフラエンジニアとして業務をはじめるために最初はネットワーク知識を身につけておきましょう。

さらに、キャリアアップを目指す場合はCCNAの上位資格であるCCNPを目指すと良いでしょう。CCNPのレベルになると、経験のあるインフラエンジニアでも合格するために苦労する場合があり、その反面合格した際には確実なキャリアの証明になります。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

CCNAには、以前はCCNA Cloudと呼ばれる試験が存在しており、新CCNA試験の誕生により、CCNA Cloudの内容もCCNAに統一されました。このため、CCNAの知識はクラウド化にも対応しています。

また、新CCNA試験はクラウドの領域だけではなく、複数の領域を統合し、広い範囲のインフラ技術に関する知識が学べる試験となりました。このことにより、CCNA試験の勉強を通して自分の弱い領域をカバーすることも可能です。インフラエンジニアにとって必要な知識は広いので、CCNAを活用して、効率的に学習すると良いでしょう。

CCNAの難易度や勉強方法については以下の記事で解説しています。

関連記事

CCNAとは? 基本情報から難易度・受かる勉強方法まで徹底解説

「CCNAってネットワーク未経験でも合格できるの?」「CCNAを取得するにはどうすれば良いの?」などという疑問を抱いている人も多い...

記事を読む

カナダの非営利団体LPI(Linux Professional Institute)認定の資格で、サーバーエンジニアの登竜門的な資格となっています。Linuxサーバーの構築から運用までおこなうためのLinuxの操作スキルが習得できます。

資格のグレードはLevel-1からLevel-3まであり、Level-1はLinuxの基本的なオペレーションのコマンドが理解できれば合格は十分可能です。Level-2からはサーバー構築の問題が出題されます。インフラエンジニアとしてスキルアップをするためにはLevel-2まで合格を目指しましょう。

Level-2は、一般的にLinuxの経験者向けの資格と言われており、実戦的な知識が求められます。Level-2を受験するにはLevel-1に合格していることが前提となっていることからもわかるように、基本的な知識はあって当然の試験になります。

LPICの取得で身に付くスキルを知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事

LPICとは|身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

LPIC(エルピック)はLinux技術者の認定資格の一つで世界標準の資格です。IT業界に転職を考えている方、経験者でもスキルアップ...

記事を読む

また、Linuxはコマンド操作になるためタイピングが苦手な人は少し大変かもしれませんが、慌てずに自分のペースで一つ一つ確実にコマンドを覚えていきましょう。

AWSクラウドを運営するアマゾンウェブサービスの認定資格です。これからのインフラエンジニアはオンプレミスの環境だけでなく、クラウド環境でITインフラを構築するスキルが必要とされます。

クラウドの知識を習得するために最初は、基礎コースのクラウドプラクティショナーの合格を目指しましょう。

クラウドを触ったことがない人は、AWSアカウントを作ってクラウドコンソールでサービスを使ってみましょう。クラウドは従量課金制ですが、無料枠も準備されているのでクラウドを操作しながら資格の勉強をしましょう。

また、キャリアアップを目指す人は、アソシエイトレベルの合格を目指すと良いでしょう。アソシエイトレベルは、開発者用、設計者用、運用者用に分かれているので、ご自身にあった試験を選びましょう。

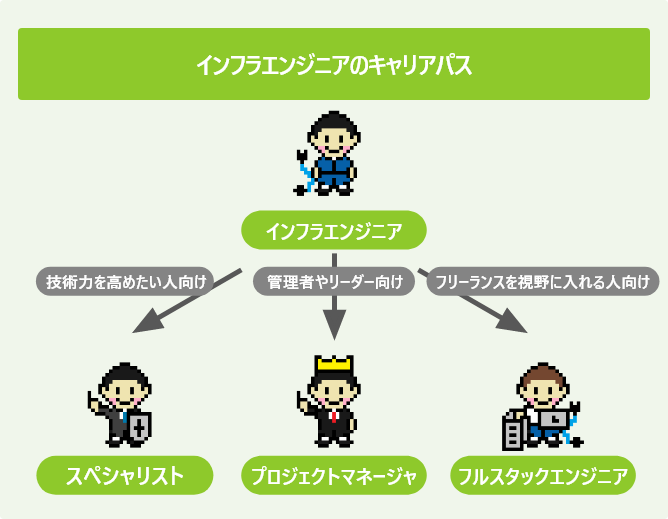

インフラエンジニアにはさまざまなキャリアパスが準備されています。身につけた技術スキルをさらに掘り下げてスペシャリストになる方法から、管理を主におこなうマネージャーや、ITで問題解決するコンサルタントまで将来性のあるキャリアパスが実現できます。

ここでは、インフラエンジニアとしての業務経験やスキルを活かしてスキルアップのためのキャリアパスについて紹介します。

インフラエンジニアとしてさらにスキルアップを目指したい人はネットワークとサーバーの両方のスキルを身につけましょう。

ネットワークに関しては、ルーターやスイッチの設定に加えて、UTM(ユーティーエム)やロードバランサー(LB)などのアプリケーションの通信を制御できる機器の実装スキルも身につけることをおすすめします。

サーバーはWinodwsサーバーとLinuxサーバーの両方を1人で構築できるようになりましょう。特に、DNS、Web、メール、FTPなどはよく使われるのでサーバーを1人で構築できるようになりましょう。Windowsサーバーはほとんどの企業でADサーバーが運用されています。Active Directoryの知識も必要です。

また、今後はクラウド環境でITインフラを構築できるスキルもインフラエンジニアには必要になります。

インフラエンジニアとして身につけたスキルをさらに広げて、Webアプリケーションの開発とインフラ構築の両方ができるフルスタックエンジニアのキャリアパスも準備されています。

フルスタックエンジニアはサーバー側とクライアント側の両方のアプリケーションを実装するため、インフラエンジニアの業務経験で得られるネットワークやサーバーのITインフラの知識は欠かせません。

モノ作りが好きで、ITインフラからアプリケーションまですべて自分の手で最後まで携わりたいと考えている人はフルスタックエンジニアを目指しましょう。

フルスタックエンジニアの仕事内容や必要なスキルは以下で解説しています。

関連記事

フルスタックエンジニアとは|仕事内容やスキル、ロードマップを解説

「フルスタックエンジニアはどんな仕事をするの?」「フルスタックエンジニアになるためにどんなスキルが必要?」「フルスタックエンジニア...

記事を読む

ITインフラの業務経験を活かしてプロジェクトマネージャーになることもできます。プロジェクトを動かすためには、マネジメントのスキルは当然必要ですが、それ以前にエンジニアとの技術的な会話を理解して、エンジニア業務で起こるさまざまな問題を解決して管理していかなければならないので、技術スキルは必須です。

プロジェクトマネージャーとして業務を始めると、プロジェクトの管理業務が多忙になってマネジメントについての勉強時間がなかなか取れないということもあります。

そうならないためにも、インフラエンジニアとして業務をしている間に、プロジェクトマネージャーの書籍であるPMBOK(ピンボック)を読んだり、プロジェクトマネージャー試験を目指すなどして勉強を始めておきましょう。

プロジェクトマネージャーの仕事内容や年収、試験の難易度について知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

関連記事

プロジェクトマネージャー|仕事・年収から役立つ資格まで解説!

IT業界に興味がある方なら「プロジェクトマネージャー」という職種を聞いたことがある人も多いでしょう。 しかし、プロジェクトマネージ...

記事を読む

関連記事

プロジェクトマネージャー試験を徹底解説|難易度や過去問まで紹介

ソフトウェア開発の現場では、制作するソフトウェアごとにプロジェクトとしてまとめて管理します。そのプロジェクトを立ち上げてから完了ま...

記事を読む

インフラエンジニアとしての業務経験を活かして、ITを使った課題を解決するITコンサルタントを目指すこともできます。

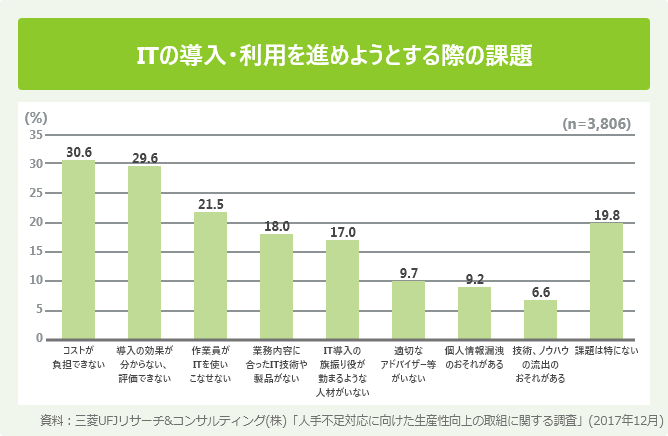

平成30年に中小企業庁がまとめた中小企業のIT導入に関する課題では、「導入の効果が分からない、評価できない」「従業員がITを使いこなせない」など企業の課題解決にまだまだITが使われていないことが考えられます。

ITの導入のために、ITインフラは欠かせません。企業の課題を解決したい方は、インフラエンジニアで得た知識や技術を活かして、ITコンサルタントとしてスキルアップを目指しましょう。

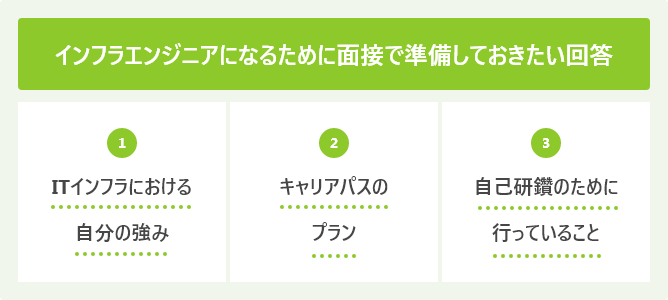

インフラエンジニアになるためには、面接を成功させて採用されなければなりません。そのためには、面接官に自分がどんなエンジニアを目指しているのか? 何が強みなのか? など明確に伝えて良い印象を与えなければなりません。

面接で聞かれる内容はほとんど決まっています。あらかじめ質問されることに対して回答を準備しておきましょう。ここではインフラエンジニアの面接を通過するためにあらかじめ準備しておきたい回答について紹介します。

インフラエンジニアの業務範囲は多種多様です。面接では、自分の得意分野は何か明確に伝えれるように準備しておきましょう。

たとえば、ネットワークかサーバーのどちらが得意なのか。 または、CCNAを取得してCiscoを使った設定が得意とか、LPICを取得してLinuxの操作が得意とか、資格取得や自分の経験とセットで強みを具体的に伝えることで、より真実味が増して面接官の印象に残りやすくなります。

どこの企業でもエンジニアの人には現場で最高のパフォーマンスを発揮してもらうために、その人の強みを活かせるポジションに配置しようと考えます。そのため、面接官に自分はどんな強みを持っているエンジニアなのか具体的に伝えられるように準備しておきましょう。

インフラエンジニアの面接を受けるときに、強みをアピールする際の例文を記載するので、参考にしてみてください。回答するときのポイントは、ご自身の得意分野を具体的に説明することです。

例文

私はネットワークが得意で、特にCisco社製品についてはルーターやスイッチを中古で買い集め、自宅でネットワークを作り実戦的な勉強をしました。

コマンドを実機に対して入力して検証することで、単にコマンドの丸暗記とはならないようにしました。また、ネットワークについて設計を書き、理屈通りのネットワークが作れたことを確認しました。

その経験を活かしてCCNAにも合格して、一定の知識が定着しています。

仕事においても、ネットワーク設計や構築の現場に出れば、自分の経験を活かして戦力として活躍していく自信があります。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

インフラエンジニアとして是非採用したくなるような例文です。実際にネットワークを作ったり、コマンドを実機に対して入力して検証したりした上で、CCNAに合格している点がとても評価できます。

資格の勉強は、単に資格に合格するためだけに丸暗記を中心とした勉強をする人もおり、それでも多少知識はつきますが、実践力は磨かれません。インフラエンジニアにおける自分の強みをアピールする際に、大事なポイントは実際にネットワーク設計や構築の現場に出た時に自分の知識やスキルを活かせることをアピールすることです。

その意味でも、アピールする内容がしっかりアピールできている良い例文だと評価します。

自分の描くキャリアパスについても準備しておきましょう。明確なキャリアパスを持っているエンジニアは、何か目標をもって努力できるエンジニアという印象を面接官に残すことができます。

今の自分と、未来のエンジニア像のギャップを業務を通してどのように埋めていくかが伝えられればさらに良いでしょう。

特に、これからかかわる業務が、自分のキャリアパスにとっていかにプラスになるかが伝えられれば、面接官は現場の業務を前向きに取り組めて、業務をするエンジニアにとっても成長が見込めるということで雇う側と雇われる側の双方がしているという印象を与えることができます。

面接で、キャリアパスを伝える際の例文を記載するので、参考にしてみてください。回答するときのポイントは、志望企業が希望するキャリアパスに一致することを具体的に伝えることです。

例文

私は現在、オンプレミス環境でサーバーの保守業務をおこなっていますが、インフラ環境はクラウド環境が増加しており、オンプレミス環境は減少傾向にあるので、今後はクラウド環境の業務経験を積みたいと思っております。

私は個人的にAWS、クラウドについてスキルアップに取り組んでおり、希望するキャリアパスの一歩目にいるところです。

御社はAWSによるクラウド環境の構築例が多く、御社の業務に貢献することが、私が希望するキャリアパスを叶えることに直結すると思い、御社を志望させて頂きました。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

キャリアパス上、クラウド環境の業務経験を積むための前向きな志望理由なので、とても良い例文です。なおかつ、志望企業でやりたい業務内容が今後も末永く続いていくと思われる業務内容なので、長期に活躍してくれると思われる人材です。

キャリアパスを伝える際に、志望企業を腰掛けにして、少ししたらまたキャリアを積むために転職するだろうと面接官に思われるようなキャリアパスの伝え方は絶対にNGです。自分のキャリアパスの上で、絶対に志望企業で活躍することが必要であることを伝えるようにすると良いでしょう。

向上心をアピールするために、自己研鑽でおこなっていることについても回答を準備しておきましょう。

IT技術は日々進歩するため、エンジニアは技術の進歩をつねにキャッチアップし続けて勉強を続けていかなければなりません。雇う側も、エンジニアには日々変化する業界の技術動向には敏感になってもらって新しい技術を吸収して成長して欲しいと考えます。

何よりも、エンジニアが成長しないと会社は仕事を受注することもできず利益を出せなくなってしまいます。会社の成長のためにも自己研鑽しているエンジニアは面接官にとっては将来性のあるエンジニアに見えるものです。

面接で、自己研鑽のためにおこなっていることを伝える際の例文を記載するので、参考にしてみてください。回答するときのポイントは努力して、成長している自分を素直に伝えることです。

例文

私は、スクールに通いながら資格の勉強をして、CCNAやLPIC Level1に合格しました。今後も自己研鑽を続けて、いずれは上位資格であるCCNPやLPIC Level2に合格できるように努力していきます。

また、最近はAWSのニーズが増えているので、AWSの無料枠を活用し実際にAWSに触れてみてクラウドについて学習しています。インフラエンジニアにとって、現在の主流の技術に対応できることは、とても大事な要素だと認識しています。

私自身、常に技術の変化に対応できるように成長を続けていきたいと思っています。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

貪欲に技術を学び続ける姿勢が強く感じられる、とても良い例文です。また、トレンドな技術にキャッチアップして、最新のニーズを把握したうえで、学習内容を選択していることも評価できます。

自己研鑽のためにおこなっていることを伝える際に、なんでも良いから勉強していることを伝えれば良いのではなく、志望企業のニーズに合った自己研鑽をしていることを伝えることが重要です。志望企業としても、自社のニーズに合った知識を学んでいる人であれば、教育するための手間とコストが省けるので、メリットが大きい人材となります。

志望企業にそのような人材だと思ってもらえるように、自己研鑽のためにおこなっていることを伝えると良いでしょう。

インフラエンジニアの業務環境はクラウドの登場で少しずつ変わってきていますが、インフラエンジニアに必要とされる基本的な知識は今後も変わらず、今まで通りネットワークとサーバーを中心した技術がメインです。

ITインフラはネットワークが出来上がって初めてサーバーが稼働できます。ITインフラの技術を習得する場合は、ネットワークの知識が非常に重要です。未経験からインフラエンジニアを目指している人は最初はネットワークの勉強からはじめましょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04

キャリアアドバイザー

石川 未雪

上記3つの領域の中で、入門として最初に学び始める必要があるのは、ネットワークを作って通信ができるように維持することです。上記3つの領域は、段階的な領域ですので、インフラができるまでの流れ自体が、まずはネットワークを作って、GUIないしCUIによる設定が行われ、セキュリティ対策が盛り込まれる流れになります。

どの領域も欠かすことができませんが、まずは土台となるネットワーク作りが最優先に学ぶべき内容となります。将来性と言う意味では、後工程であるCUIやセキュリティのスキルを上げることもできますが、土台となるネットワーク作りができてこそ見えてくる将来となります。