CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

「インフラエンジニアになりたいけれど、何から勉強すればいい?」「他の人がなかなかできないけれど役に立つ勉強方法は何かある?」など、インフラエンジニアを目指すうえで何から勉強すれば効果的に知識が身に付くのかわからず悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

ITサービスの基盤となる重要な技術を総称してITインフラと呼んでおり、中心となる技術はネットワークやサーバーなど多くの技術から成り立っています。

この記事では、ITインフラの勉強を効果的におこなうためのコツをステップごとに分けて、どのように勉強するのが良いか、さらにインフラエンジニアに必要なスキルとは何があるのか解説するので、参考にしてみてください。

目次

開く

キャリアアドバイザー

石川 未雪

企業の特性や受講生の要望を汲み取り、企業にとっても受講生にとっても良いマッチングができるよう就職活動をサポートしています。「誠実」をモットーに受講生が安心して就活に専念できるよう尽力しています!前職の精神科で培った「傾聴力」を活かし何でも相談できる存在になれるよう日々求職者に寄り添っています!

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これまでの営業経験やキャリアコンサルタントの国家資格を活かし、効果的なコミュニケーションと問題解決力を培い、個々のキャリアの成長支援に情熱を注いでいます。「初志貫徹」をモットーに、自分らしく輝くキャリアパスを見つけるお手伝いをします。常に相手の立場に立ち、親身なサポートを提供できるよう努めています。

完全無料で最短1か月で資格をとれる!

将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれるネットワークの王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

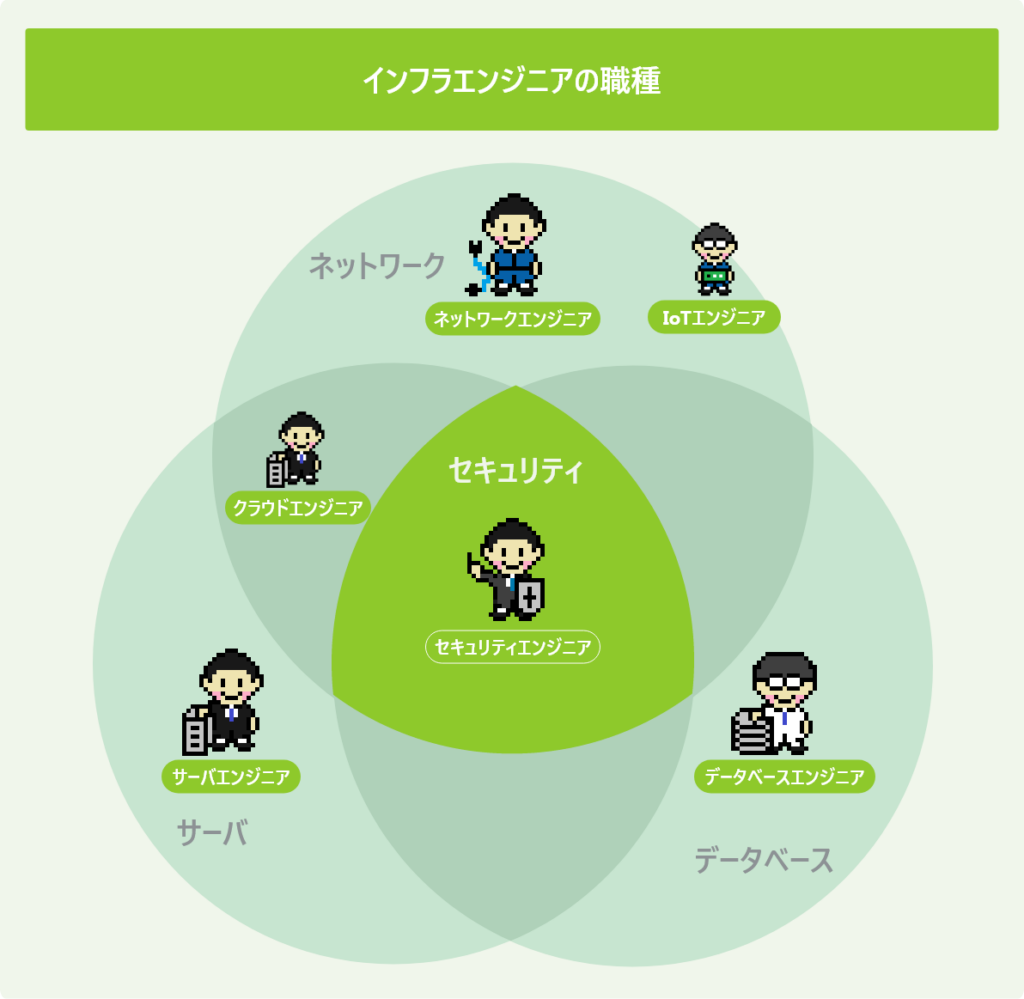

インフラエンジニアとは、インターネットをはじめとしたITサービスを提供する技術を扱う専門家です。

インフラとは、「基盤となる重要な設備」のことです。人間が生活するうえ欠かすことのできない「電気」「ガス」「水道」などが「生活インフラ」と呼ばれているように、ITインフラとは、ITサービスを提供するうえで欠かすことのできない技術のことです。

具体的には、「ネットワーク」「サーバー」「データベース」「セキュリティ」が根幹となっていますが、「クラウド」「IoT」など今後重要となる技術もあります。

この章では、インフラエンジニアの中でも特に基礎になる重要なネットワークエンジニアとサーバーエンジニア、需要が高いクラウドエンジニアについて解説します。

インフラエンジニアの仕事内容について、詳しくはこちらの記事でも解説しています。

関連記事

インフラエンジニアの仕事内容|やりがいから就活まで徹底解説

私たちは、スマートフォンやパソコンを使って、インターネット上の便利なサービスを24時間いつでも利用できる社会に生きています。 アプ...

記事を読む

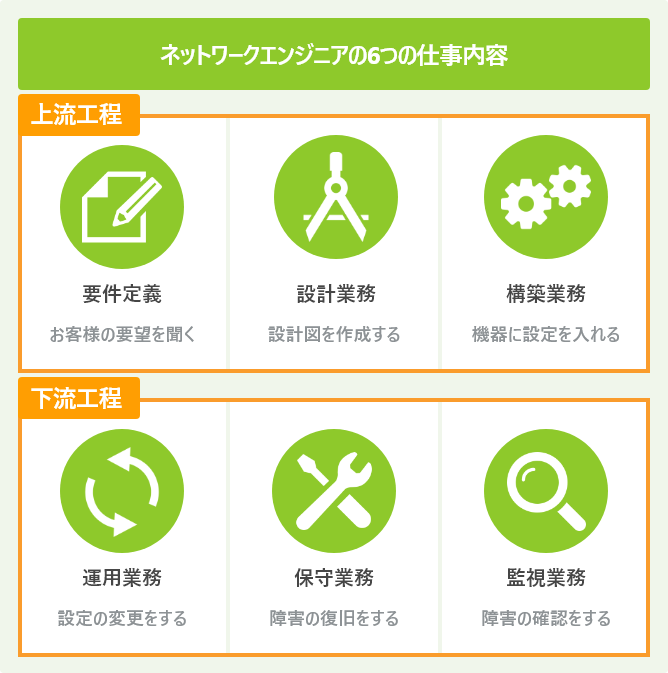

ネットワークエンジニアは、ITインフラの中で通信技術を担当するエンジニアです。

担当する仕事として「要件定義」「設計」「構築」「運用」「保守」「監視」があります。

ネットワークシステムの設計や構築は上流工程と呼ばれ、ネットワーク機器であるルーターやスイッチなどの専門機器を駆使して、顧客が求めるネットワークシステムを実現します。

そのためには、ネットワークに精通した知識やスキルに加え、コミュニケーションスキルや管理スキル、調整スキルも兼ね備えている必要があります。

運用や保守、監視は下流工程と呼ばれ、ネットワークシステムが構築されたあとの日常業務を担当します。

ネットワークエンジニアとして仕事をすると、最初に担当するのが保守や監視業務になります。ネットワークの知識やスキルが浅く、これから経験を積み重ねてスキルを磨いていくためのベースとなる仕事です。

ネットワークがなければITインフラは成り立たないので、ITインフラの中でも特に勉強が必要な分野といえます。

ネットワークエンジニアについて理解を深めたい人はこちらの記事も読んでみてください。

関連記事

ネットワークエンジニアとは?仕事内容&必須スキルまとめ

「ネットワークエンジニアってどんな仕事なの?」「そもそもネットワークって何?」といった疑問を抱く人が多いのではないでしょうか。 コ...

記事を読む

ネットワークエンジニアの仕事の魅力についてはこちらの記事で説明しています。

関連記事

ネットワークエンジニアの魅力ややりがいとは?

ネットワークエンジニアに就職や転職を考えているけれど、魅力ややりがいが気になっている方も多いのではないでしょうか。 ネットワークエ...

記事を読む

サーバーは、ネットワークシステムを使ってWEBやファイル転送、メールなどのサービスを提供するコンピューターシステムです。

サーバーとは、ITシステムやアプリなどのデータを管理するコンピューターのことで、そのサーバーの「設計」「構築」「運用」「保守」を担当するのがサーバーエンジニアの仕事です。

設計や構築は上流工程にあたり、サーバーに関する知識の中でも特に「OS(オペレーティングシステム)」「アプリケーション」「ハードウェア」の3つに精通している必要があります。

これらの知識は設計や構築で顧客のニーズを満たすサーバーシステムを作るために欠かすことのできない重要なものなので、これらが不足していると、ITサービスを快適に運用できるサーバーが提供できません。

運用や保守は下流工程にあたり、サーバーが快適に利用できるようにカスタマイズしたり、障害が発生したときは故障した部位を特定してパーツを交換したりして迅速に復旧させます。

サーバーエンジニアについて興味を持った人はこちらの記事も読んでみてください。

関連記事

サーバーエンジニアとは|仕事内容から必要なスキルまで徹底解説

IT業界には、サーバーエンジニアという職種があります。エンジニアであることは名前から分かりますが、サーバーがどういうものかというイ...

記事を読む

クラウドエンジニアは、インターネット上にあるクラウドシステムの「設計」「構築」「運用・保守」を担当するのが仕事です。

近年、コスト削減や開発スピードの効率化を図る企業が増えていて、インフラ環境をオンプレミスからクラウドへ移行する企業が非常に多くなってきています。

オンプレミスとは、ITサービスを提供するためのインフラ環境を自前で用意することです。具体的には、ネットワーク、サーバー、データベース、セキュリティなどITインフラを構成する機器を自分の会社で用意して、設置場所を確保して維持・管理します。

オンプレミスでは、新しいサービスを提供するための導入コストが大きくなってしまうため、あらかじめインフラ環境が用意されているクラウドサービスを使ってコストを下げる企業が多くなっています。

クラウドを提供している企業には、AWSのアマゾンドットコム社、Azureのマイクロソフト社があります。クラウドエンジニアは、このAWSやAzureに代表されるクラウドシステムの設計や運用を担当するエンジニアのことです。

クラウドエンジニアについてはこちらの記事が詳しいです。

関連記事

クラウドエンジニアとは|高い将来性と年収からキャリアパスまで解説

クラウドエンジニアに興味のある方は「いったいどんな職業なんだろう」「どんな業務内容なんだろう」「どうやったらなれるの」「将来性やお...

記事を読む

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

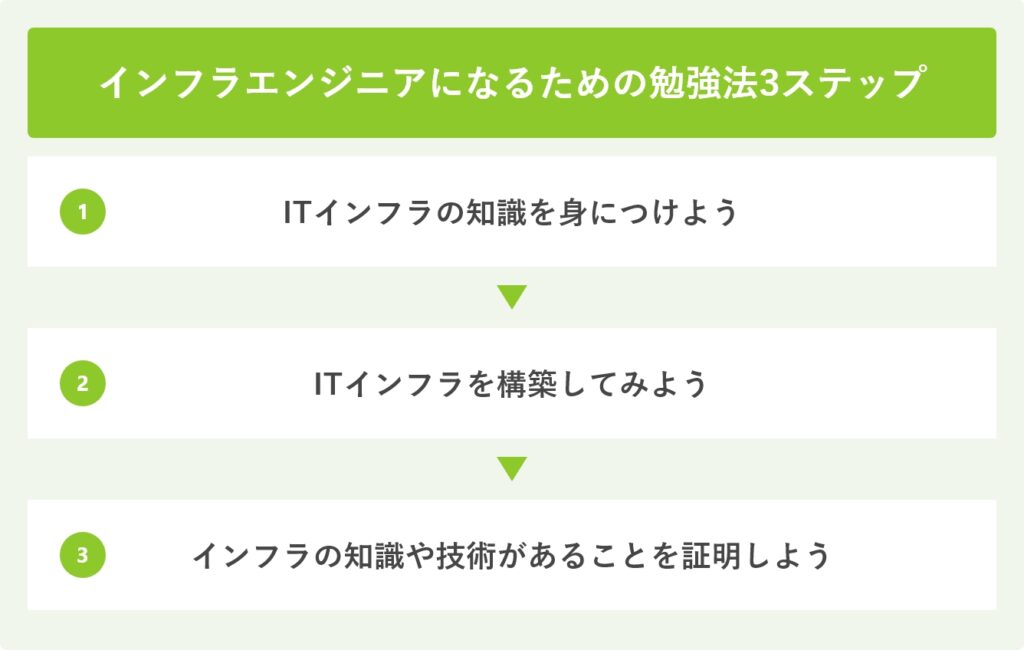

インフラエンジニアに必要な知識を得るためには、非常に多くのことを学ばなければならないことに驚くとともに、何から手を付けて良いか悩んでいる人も多いでしょう。

インフラの範囲は、ネットワークやサーバー、セキュリティ、ワイヤレス、データベース、クラウド、プログラムと多岐にわたっています。さらには英語力、また上流工程を担当するにはマネジメントなどの管理スキルやコミュニケーションスキルなど、技術的なスキルにとどまらず非常に多くのことを学ぶ必要があります。

これだけを見ると、あまりの多さにインフラエンジニアを目指すのをあきらめてしまう人もいるかもしれません。

そこで、勉強はステップごとに区切って考えるとやることが整理できてわかりやすくなります。

それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。

最初はITインフラの知識を身につけるところから始めましょう。インフラエンジニアはネットワークやサーバーを作るのが仕事なので、どのパラメータが何を意味するか理解できていないとネットワークもサーバー作れません。そのため、まずは徹底的にITインフラの知識を身につけましょう。

ITインフラにはネットワーク、サーバー、クラウドなどがありますが、最初はネットワークから勉強することをおすすめします。ネットワークの勉強はサーバーやクラウドの前提知識なしで勉強できますが、サーバーやクラウドの勉強はある程度のネットワークの知識が必要です。

そして、サーバーやクラウドは、ネットワークの知識を身につけて勉強したほうがイメージがつかみやすく理解しやすいです。またITインフラは非常に広範囲です。すべてを最初から身につけようとするのではなく、ネットワークやサーバーなど各技術分野の目標やマイルストーンを立てて勉強しましょう。

知識を学び脳だけで理解しても、時間が経過するとだんだんその記憶が薄れていきます。

たとえば、受験勉強で単語帳を見ながら暗記するのとスペルを書いて覚えるのとでは、勉強時間は後者のほうがかかりますが、知識は長く残っているという経験をした人もいるでしょう。

インフラの勉強も同じことがいえます。知識を得るだけでなくその知識をもとに実際に手を動かしてみることで記憶がより色濃く残っていきます。学んだことは忘れないうちに実機を使って構築しましょう。

ネットワークやサーバーを作って手を動かして得た知識を身に付けたあとは、インフラエンジニアとして必要な知識を証明する必要があります。

どんなにITインフラの知識や技術があっても、身につけたスキルが証明できなければエンジニアに転職することもできません。

そのため、面接や採用試験でITインフラに関するスキルチェックをされたときに冷静に対応して回答できるようにしておく必要があります。

知識や技術を証明するために特に決まった方法はありませんが、面接で知識や技術が証明できる機会が与えられたときのために、知識を身につけたら、手を動かしてITインフラを作ってみるという2ステップを何度も繰り返して、普段から知識と技術の定着を図るために自己研鑽が大事です。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

エンジニアの仕事はインプットで得たIT知識を使って問題解決をしたりシステムを作るのが仕事なので、アウトプットにより知識を使って何らかの技術を実装する練習をしておかなければなりません。

アウトプットを高めるためには、実機を設定して自分で作ってみるのが一番です。 例えば IP アドレスの勉強をしたら、実際にルーターやスイッチ、LinuxなどにIPアドレスを設定してみたり、ルーティングの勉強をしたらネットワークを作り、サーバーを立てて通信をさせてみましょう。

また当然ですがエンジニアは技術があってこそ。採用されるためには面接官に自分がどれだけ技術を持っていて使いこなせるかを証明しておく必要があります。その証明としてたとえば資格を取ったり、自分が作ったシステムを誰かに見せるためのポートフォリオやレポートなどを作成すると良いです。 アウトプットを証明することが、エンジニアのスキルの証明になります。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

ITインフラの知識を身につける方法として、書籍で勉強したりウェブサイトで勉強するなどさまざまな方法があります。勉強する場合はITインフラのどの分野から始めるのか明確にして教材を選びましょう。

また、ITインフラの知識を効率よく習得するためには専門用語など聞き慣れない単語をいかに理解するかがポイントになります。初めてITインフラの勉強をする人は高度な内容の教材を選ぶのではなく、初心者にもわかりやすく優しい言葉で解説されているものや、図や絵を使って動作フローがわかりやすく記載されているものを選びましょう。

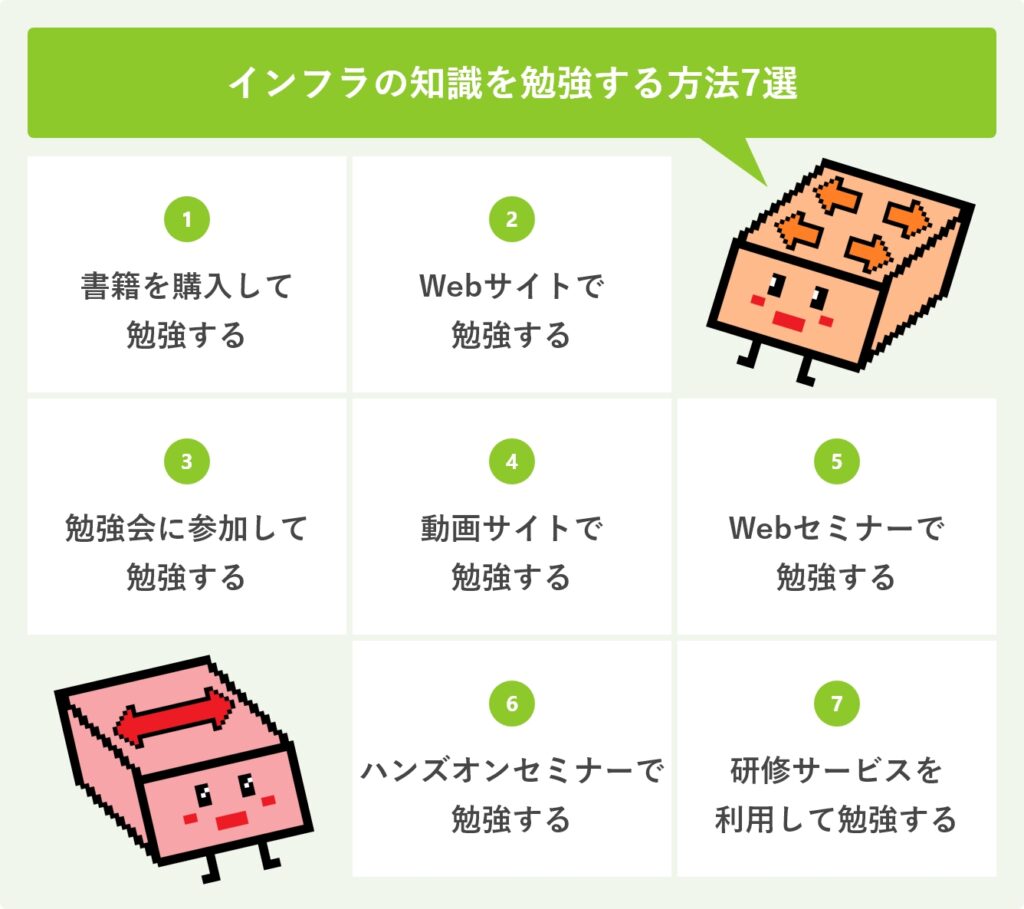

ここではITインフラの知識を習得するための7つの勉強方法について紹介します。

それぞれ解説するので、自分に合った勉強方法の参考にしてみてください。

まずはインフラに関する専門書を購入して勉強する方法です。勉強方法として真っ先に思い浮かべる人も多いでしょう。

書籍を購入して勉強するメリットは、勉強にかかる費用が安く抑えられること、そして専門家が監修したものであり必要な知識が体系的にまとめられているため、はじめのページから最後のページまでそのまま読み進めるだけで良いという点です。

一方で、インフラに関する本は、何千何万冊と非常に多くの本が出版されているため、その中からどの本を使って勉強すればよいかが重要になります。

そこで、インフラエンジニアとして仕事をするうえで必要な知識を習得するために、ネットワーク、サーバー、クラウド、ITインフラ全般それぞれの分野のおすすめの書籍を5冊紹介します。

インフラエンジニアにおすすめの本

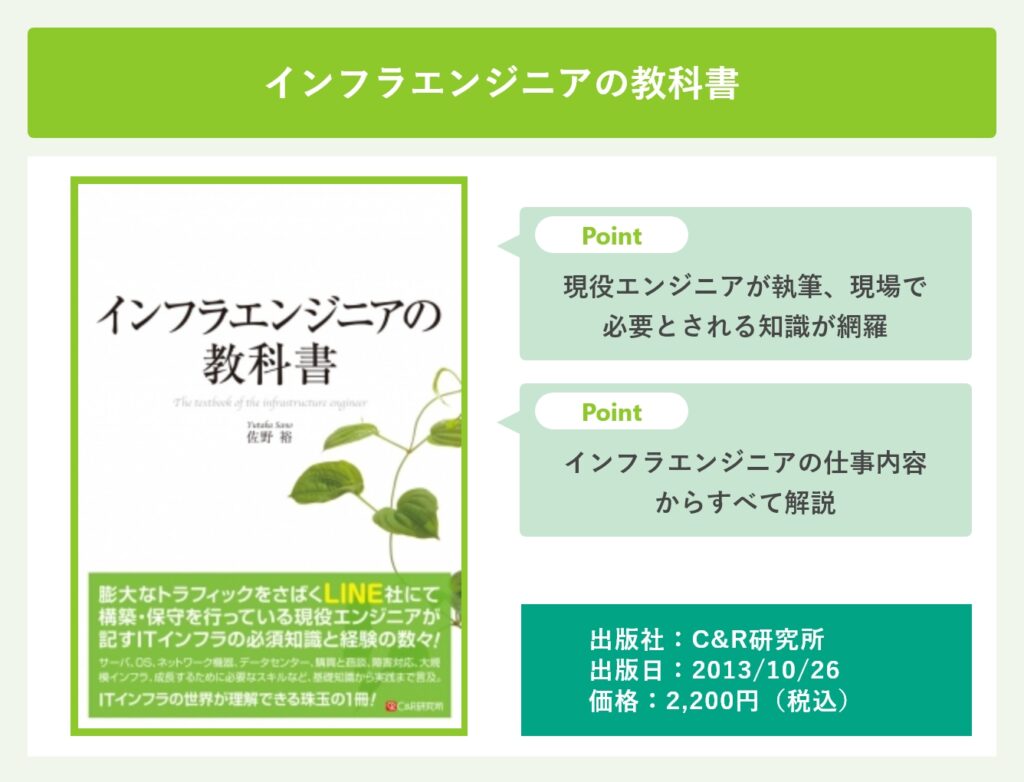

「インフラエンジニアの教科書」は、ITインフラについて読みやすく簡潔にまとめられている本です。

この本はインフラの機器やソフトウェアから実際の運用まで網羅的にわかりやすく書かれており、ITインフラの初心者におすすめの内容になっています。

内容自体もコンパクトにまとまっており、2,3時間くらいあれば一通り読める内容となっているため、インフラ未経験者がはじめに読むと理解しやすい本としておすすめです。

初心者向けの内容なので、インフラについて少しでも知識がある人はこちらの本ではなく、「インフラエンジニアの教科書2 スキルアップに効く技術と知識」という続編を読むのがいいでしょう。こちらは、インフラについて知っている人がさらに理解を深めるのに役立つ内容になっています。

まずは「インフラエンジニアの教科書」で基礎知識を付けたあと、より理解を深めるためにこちらを読む、というような使い方をすると良いですね。

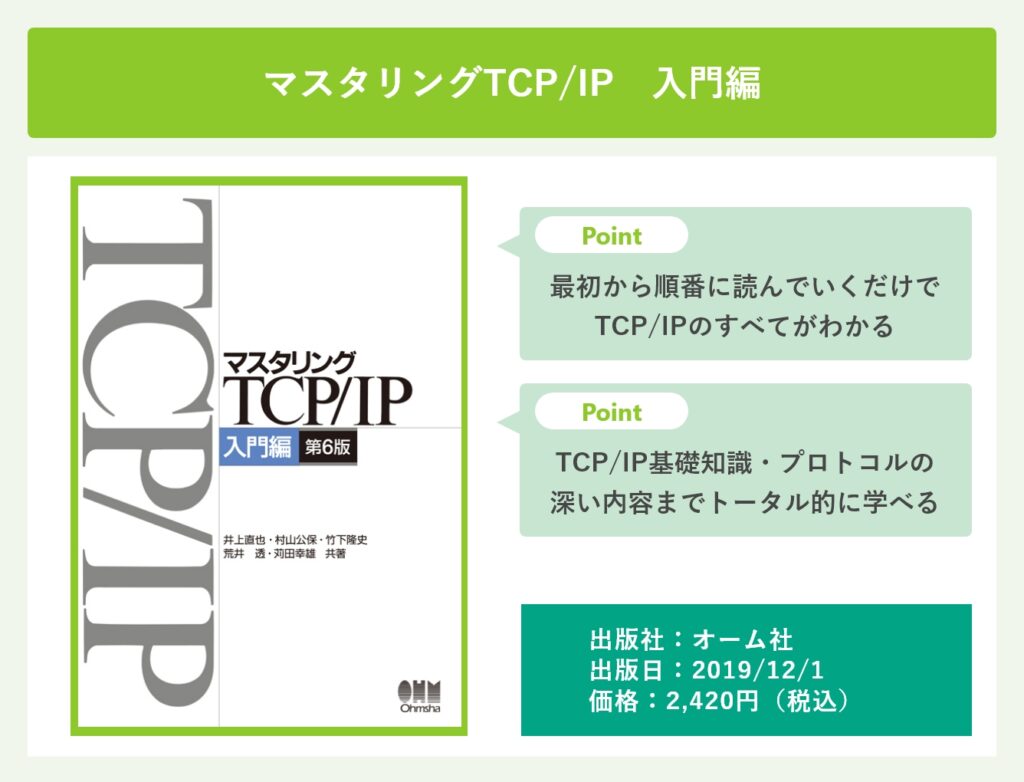

「マスタリングTCP/IP」は、ネットワークを理解するうえで重要な技術であるTCP/IPについて学ぶことができる書籍です。

通信するために不可欠な「TCP」と「IP」に代表されるプロトコルと呼ばれる技術について、初心者でもこの本を繰り返し読むことで理解できるように丁寧に書かれています。

他にもネットワークの基礎である「OSI参照モデル」についても丁寧に解説されているため、ネットワーク通信の基礎はこの1冊で十分学べるでしょう。

ネットワークは仕組みが複雑で簡単に理解できる技術ではありません。この書籍ではその難しい技術についてしっかり解説されているので、まずは自分が理解できるまで繰り返し読み込んで、この本に書かれている内容をしっかり理解してから次の勉強に進むのが良いでしょう。

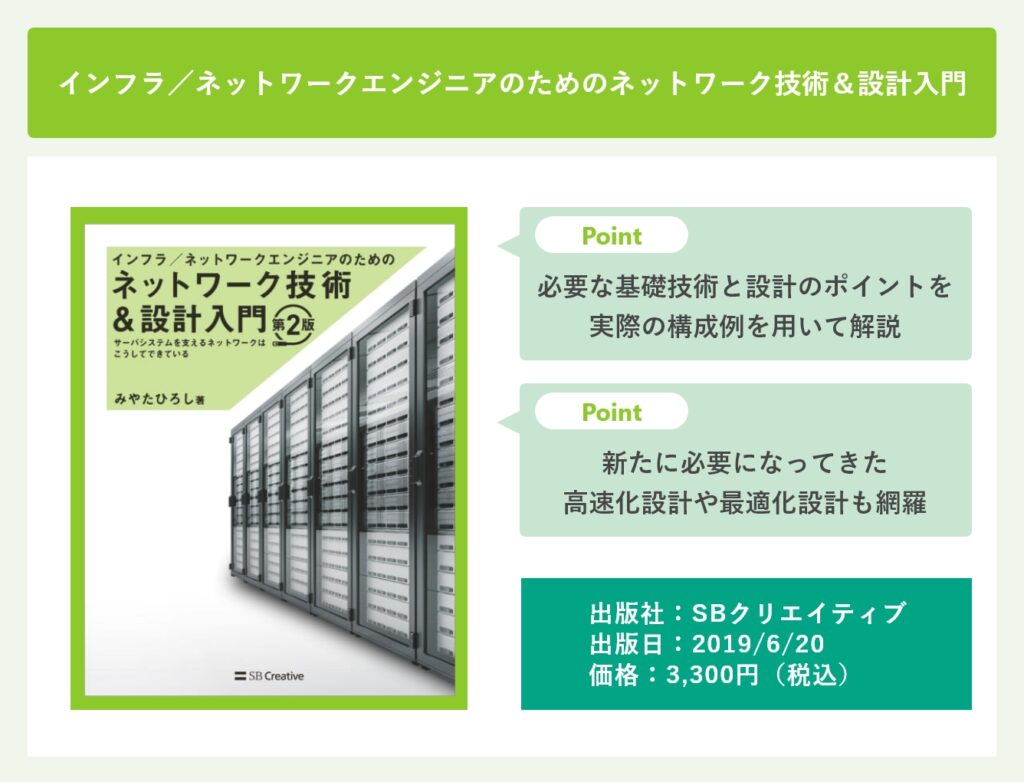

「インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク技術&設計入門」は、これからインフラエンジニアを目指す人向けではなく、インフラエンジニアの実務経験者が上流工程であるインフラ設計の勉強をするうえで役立つ内容となっています。

この本では、実務に役立つインフラ設計の考え方が理解できるようになります。実際の設計例に沿って、丁寧な説明はもちろん図を多く多用して視覚的にも非常にわかりやすい構図となっているため、内容が理解しやすいよう工夫されているのが特徴です。

またこの本は、インフラの全体像を理解できるような内容になっているため、インフラ未経験者の人が読んでもためになるでしょう。

この本一冊でインフラ設計が実務で対応できるというほど実務は簡単ではありませんが、それでも設計を理解するうえで十分な内容となっています。

「ゼロからわかるAmazon Web Services超入門 はじめてのクラウド」は、クラウドサービスのうち、アマゾンドットコム社が提供しているAWSを勉強できる書籍です。

この本は、クラウドの基礎からAWSについてわかりやすくまとめられている内容となっています。ネットワークやサーバーを知らない人でもクラウドのことが理解できるようにひとつひとつ丁寧に説明がされているため、ネットワークやサーバーを勉強する前に読んでも問題ありません。

もちろんネットワークやサーバーを勉強したあとの方がより理解が深まるので、今後ますます需要が高まるクラウドについて理解するのにおすすめの本です。

この本一冊でクラウドやAWSのすべてを理解するということではなく、初心者がクラウドの仕組みやAWSで何が提供できるのかを理解するための本と考えるとよいでしょう。

「新しいLinuxの教科書」はこれから Linux を学ぼうとしている方向けの入門書です。

サーバーの知識や技術を習得するためには前提としてLinuxの知識が必要になります。本書は初めてLinuxを触る方向けに、Linux の実行環境を作るところから丁寧に説明されておりLinuxの基本的な知識を身に付けることができます。

また、 LinuxはCUI(キャラクター・ユーザー・インターフェース)で、画面上に文字列を入力してコマンド操作で実行していきます。本書ではコマンドの実行から確認方法まで記載されているので、繰り返し何度もコマンド操作を練習することでLinux の操作を身につけることができます。

現在はインターネットで検索すればたくさん情報が得られるので、インフラの勉強もWebサイトを活用して学ぶこともできます。

しかし、一概にWebサイトといっても、たとえば「インフラ 勉強」と検索すると数千万という膨大なWebサイトが表示されます。どのWebサイトが勉強に役立つサイトなのかひとつひとつ開いて読んでみないとわからないでしょう。

さらに上位に表示されているからといって自分が勉強したい内容とは限らないため、勉強に役立つサイトを探すだけでも大変な労力と時間がかかるでしょう。

そこで、初めてITインフラの勉強をする人でも、難しい専門用語や技術を理解できるように説明されているおすすめのサイトを5つ紹介します。自分により合いそうなWebサイトをさらに選んで勉強してみてください。

「ネットワークエンジニアとして」は現役のネットワークエンジニアによる技術紹介サイトです。これからネットワークエンジニアを目指そうと思っている人だけでなく、ネットワークエンジニアとして業務を始めている人にとってもブックマークをしておきたいおすすめのサイトです。

本サイトはネットワークの業務でよく使われるCisco製品に関する技術だけでなく、ファイアウォール(FW)やロード・バランサー(LB)などの少し高度な知識が必要になるネットワーク機器に関する記述についても紹介されています。 そのため、インフラエンジニアとしてネットワークの知識や技術をさらに高めたいと思っている人におすすめのサイトです。

「ネットワークのお勉強しませんか?」はベテランネットワーク講師による技術紹介サイトです。内容はCisco製品を使ったネットワークの設定方法についてがメインです。

サイトの管理者は長年さまざまなネットワーク教材を執筆してきた実績もあるため、サイト内の技術解説は初心者にもわかりやすく丁寧な内容となっています。さらに、ネットワークのイメージをつかみやすくするために、日常生活でネットワーク技術がどんなところに使われているかについても解説しているのも特徴です。

また、 Web教材も販売しているためさらにネットワーク技術の理解を深めたいと考えている人は有料コンテンツを申し込むのも良いでしょう。

「3分間ネットワーキング」は、ネットワークの基礎を学ぶことができるWEBサイトです。

博士と助手2人の登場人物がいて、助手がネットワークについて講義を受けたり疑問を博士に問いかけ、博士がわかりやすいように解説するという流れが会話形式でおこなわれています。第0回から順に流れに沿って読んでいくだけでコンピューターの基礎からネットワークの基礎まで一通り理解できるようになるでしょう。

会話は堅い感じではなく軽快なテンポで進むようになっており、加えてお笑い要素もあるため、文字を読むのが苦手な人でも頭に入りやすいです。

専門用語などの要点もしっかり押さえつつ、わかりやすい文章で書かれているため、インフラ初心者が勉強するのに役立つサイトとしておすすめです。

また、こちらのサイトは2011年から更新が止まっており、記載されている技術内容が少し古くなっています。ただ、解説が初心者向けで優しい言葉でネットワーク技術について解説されているため、はじめてネットワークを学ぶ人は基礎知識を固めるために使うと良いでしょう。

「エンジニアの入り口」は、インフラエンジニアをこれから目指して勉強しようという人におすすめのWEBサイトです。

ネットワークの概要からはじまり、イメージをざっくり理解できる内容となっていて、初心者がわかりやすいようになっています。またネットワークだけでなく、サーバーの代表とも言うべきLinuxについても基礎からわかりやすく解説されています。

このサイトだけでネットワークとサーバーの基礎の両方について学ぶことができるので、インフラエンジニアに必要な基礎知識を理解するのに最適といえます。

また、JAVAやPHPをはじめプログラミングについても同サイト内で解説されているため、プログラミングの基礎も学びたいという人にも役立つでしょう。

「Ping-t」は、主にIT系の資格を効率よく学び取得するためのWEBサイトです。

Ping-tはCCNAやLPIC、AWSをはじめとしたIT資格試験対策として非常に優れているといえます。試験問題についている解説が丁寧でわかりやすく作り込まれているため、解説を読むと理解を深めることができます。

ネットワークやサーバーの勉強をある程度学んだ知識やスキルがある人がわかりにくかったところを補完したり、そのまま資格試験対策として勉強するのに役立ちます。

一点注意点として、Ping-tは一部無料で利用できますが基本的には有料となっていることは覚えておきましょう。

ITの技術的な知識を学べる勉強会に参加するのも勉強方法のひとつです。勉強会のメリットはそれぞれの疑問点を解消し合うことができるのが特徴です。また、勉強会に参加してお互いに理解したことを教え合うことで、理解度の確認や知識の定着を高めることができます。

オンラインのセミナーも現在は数多く存在するので、どこが良いのかわからず悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

IT系の勉強会を取り扱っているおすすめの勉強会に、「TECH PLAY」と「connpass」の2つがあります。インフラ関連の勉強会も開催しているので、こちらへの参加もぜひ検討してみてください。

「TECH PLAY」は、ITエンジニア向けのイベントや勉強会を開催しているWEBサイトです。

インフラに特化しているWEBサイトというわけではなく、プログラミングや経営、企業戦略など多くの勉強会が開催されています。

ホームページ内で勉強会を簡単に検索できるようになっていて、自分の参加したい勉強会が見つかったらそこに参加希望を出すだけで簡単に参加ができます。

開催方法も対面とオンラインそれぞれがあり、勉強会を主催する講師も無名の人から有名な人まで幅広いです。また勉強会自体も無料であったり有料であったり勉強会ごとに分かれているので、内容をよく確認してから申し込みましょう。

「connpass」もTECH PLAYと同じく、ITエンジニア向けのイベントや勉強会を開催しているWEBサイトです。

TECH PLAYよりも技術的な勉強会が開催されている印象が多いので、知識やスキルを中心に勉強したいという場合は、connpassのほうが合っているかもしれません。

クラウドなど実践的な構築やラボが頻繁に開催されていますが、人気の勉強会はすぐに定員に達成してしまい希望日に参加できない可能性があります。

自分の予定を確認して、参加したい勉強会は早めに予約するようにしましょう。

勉強会への参加方法や料金の有無などの基本的な流れはTECH PLAYと同じです。参加したい勉強会の内容や人数、参加条件や有料・無料か、開催場所や講師は誰が担当しているのかなどを確認してから申し込みをしましょう。

ITインフラの技術を誰かにわかりやすく解説して欲しいと考えている人は動画サイトで勉強するのも良いでしょう。

動画サイトは文章や図だけで記載されたサイトよりも、コンテンツの中で専門の講師やエンジニアが噛み砕いた言葉でわかりやすく説明しているのでITインフラのイメージがつかみやすいのが特徴です。

また、自宅にいながらリアルタイムで講義を受けてるように動画で効率よく学習できます。ここではITインフラの勉強に役立つ動画サイトを3つ紹介します。

「Udemy」は有料の動画サイトです。世界中のエンジニアがオリジナルの動画コンテンツでさまざまなIT技術について解説しています。もちろんITインフラを勉強するためのコンテンツも充実しています。

また、世界中のエンジニアが講師をしているため、日本語以外の複数の言語で動画コンテンツが準備されています。 動画コンテンツは通常数万円と少し高額ですが、不定期でセールスをしており時期によっては1000円から2000円ほどで格安で購入することもできます。

書籍を購入したものの文章を読むのが大変でなかなか勉強が進まない人は、動画コンテンツを使って効率よく学習するのもいいでしょう。

「schoo」は有料の動画サイトですが、無料の会員登録をすることでリアルタイムの講義を無料で閲覧ができます。ITインフラに関する動画コンテンツは、基本的な知識の習得を目的としたものから、運用や監視など実務ベースの講義まで準備されています。

また、IT技術だけでなくデザインやマーケティングなどITに関する講義が多数準備されており、PowerPointやExcelなどのOffice製品の講義も準備されています。ITインフラの業務では資料作成なども頻繁におこなうため、資料作成についての勉強をしたいと考えている人は有料の動画コンテンツを購入するのも良いでしょう。

「Youtube」は誰もが知っている無料の動画サイトですが、無料でありながら有益な動画コンテンツがたくさんあります。現役のインフラエンジニアによる技術解説や実務の体験談などバラエティー豊かな動画があり、ITインフラの知識の習得だけでなく業界のさまざまな情報を得られるのも特徴です。特にこれからインフラエンジニアになろうと考えている人にとっては、実務については興味深いところでしょう。

また、中には専門の技術講師やエンジニアの動画もあるので、有料の動画コンテンツに劣らないくらい良質な技術解説の動画もあります。そのほか、書籍や Web サイトと合わせて勉強しながら、わからないことを調べる手段の1つとして補助的な位置づけで使うのも良いでしょう。

Webセミナーは、メーカーやIT関連の団体などが不定期で技術情報を配信している講義セミナーです。別名でウェビナーと呼ばれ、有料のものから無料のものまでさまざまです。ITインフラの知識を習得するために有効な手段のひとつなので、タイミングが合えば積極的に参加してITインフラの勉強に役立てましょう。

ここでは、ネットワーク機器の大手メーカーであるシスコシステムズ社が配信しているウェビナーと、国内向けのLinuxの資格を運営しているLPI-Japanのウェビナーについて紹介します。講義内容は実務寄りで少し高度ですが、無料で閲覧できるのでITインフラのさらなる知識習得のために使いましょう。

「Ciscoウェビナー」はネットワーク機器の大手メーカーであるシスコシステムズ社が不定期で配信している Web セミナーです。セミナーの種類は「エンタープライズネットワーク」「セキュリティ」「コラボレーション」「データセンター」「サービスプロバイダー」の6つの分野から選ぶことでき、すべて無料で閲覧できます。さらに講義で使った資料も無料でダウンロードできるので、後で復習のために使うのも良いでしょう。

また講義セミナーはリアルタイムで見逃した人のために後で見ることもできますが、閲覧期間は不定期で終了するので、時間の空いたときに定期的にセミナーのスケジュールをチェックするのが良いでしょう。

「LinuC技術解説セミナー」は国内向けのLinux資格であるLinuCを運営しているLPI-JapanのLinuxのセミナーです。Linux の知識を習得してサーバーの知識を深めたい人にはおすすめのセミナーです。

また、セミナーはLinuxだけでなく仮想化やクラウド技術なども紹介しておりITインフラ全般の勉強に役立つ内容になっており、セミナーでは講師に質問をすることもできます。

セミナーは無料ですが、定員があるので参加したいセミナーがあればスケジュールを調整して積極的に申し込みをしましょう。

企業の中には製品を広めるために、無料で実機のデモンストレーションや設定を体験できるハンズオンセミナーをおこなっている場合もあります。

Google で「ネットワーク ハンズオンセミナー」や「インフラ 勉強 ハンズオンセミナー」などと検索をすればたくさんのハンズオンセミナーの情報を拾うことができます。ハンズオンセミナーに参加することで普段ではなかなか触ることができない高価なネットワーク機器をメーカーのエンジニアに教えてもらいながら設定を体験できます。

ハンズオンセミナーの本来の目的は製品を販売することですが、経験や未経験者問わず誰でも参加できるのが特徴です。そのほか、ITスクールなども不定期で実機の設定を体験できるハンズオンセミナーをおこなっている場合があります。

まずは気軽な気持ちでITインフラとはどんなものかを理解するためハンズオンセミナーで実機の設定を体験してみるのも良いでしょう。

まとまった時間が取れない人のために短期的に集中して、知識や技術を習得するための研修サービスを使う方法もあります。

一般に研修サービスとなると企業向けが多いですが、中には個人でも利用できる研修サービスもあります。費用が高額になるのがデメリットですが、国の助成金や補助金を使うことで費用を安く抑えられる場合もあります。また、研修サービスは短期間ですべてが完了するため、受講内容が非常に濃く、講義の進むペースも速くなります。 短期間で必要なポイントを押さえて集中して学習に取り組みたい人は研修サービスを使うのも良いでしょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

知識を頭で覚えても時間が経過すればするほどその知識を忘れてしまうものです。身につけた知識を使って実機を設定することで、体系的に理解して知識や技術の定着をより強固にすることができます。学んだ知識をそのままにせずに構築して勉強するのがおすすめです。

また、実際に構築してみると、書籍やネットに書いてある通りにしてもうまく構築できないことがあります。マニュアル通りにおこなっても環境によってはうまく動かないこともあるため、トラブルシュートはつきものです。自分で解決したトラブルは忘れずに残っていくもので、それがさらなる経験や知識を増やします。

学んだあとは積極的に実機を設定して、どんな動作をするのか検証を兼ねて何度もITインフラを作る練習をしてみましょう。

ネットワーク機器を購入して、本やWEBサイトの構成例をもとに構築して勉強する方法です。

ネットワーク機器は、オークションなどで安く購入できるため、思ったほど費用は掛からず用意できるでしょう。ネットワーク構築に必要なネットワーク機器は、ルーター、L2スイッチを購入すれば十分です。

また、実機を購入しても実際に使えるか不安という人は、シスコシステムズから無料で提供されているパケットトレーサーを使うのもいいでしょう。パケットトレーサーを使えばパソコンにソフトをインストールするだけでパソコン上でネットワークを作って勉強できます。

PacketTracerのダウンロード方法はこちらの記事で確認しておきましょう。

関連記事

PacketTracerダウンロード方法

PacketTracerのダウンロード 1. 下記URLをクリック https://www.netacad.com/ja/cour...

記事を読む

たとえば、ポートにvlanを入れたりモードを設定するなどしてPCをつなげて、別のvlanにつなげたPCにpingを打ってみるという作業だけでも、本で知識を得ることと実際に学ぶのとではまた違う経験と知識が得られるでしょう。

このように実際に構築してみると、想定通りに動かなかったりすることもよくあります。トラブルシューティングも併せて学べることもあるので、より実務に役立つネットワークのスキルを体系的に理解できることにもなります。

Linuxサーバーはオープンソースのソフトウェアで、PCがあればすぐに構築ができるため、Linuxサーバーの構築だけなら費用をかけずに勉強できるのが良い点です。

Linuxの実行環境を自分のPCに作る方法には、専用の仮想ソフトを作ってLinuxをインストールする方法と、Windows標準のwslで仮想環境を作ってLinuxをインストールする方法などがあります。そのほか、クラウドを使ってLinuxを触る方法もあります。

また、サーバーはの構築は、Webサーバーやメールサーバー、FTPサーバー、DNSサーバーなどよく使われるサーバーをひとつずつ構築して理解の幅を広げると良いでしょう。

実際にサーバーを構築するためには、まずはサービスに合わせてソフトウェアの選定やパッケージなどディストリビューションを選びます。しかし用途によって最適な環境が異なるため、そうした選定をすることも勉強になるのです。

あとは、実際にサーバーを動かすことも併せてやってみましょう。たとえばFTPサーバーではファイルをダウンロードできるか試したり、大容量のファイルもスムーズに転送できるかといったことも確認してみてください。より深くインフラやLinuxサーバーについて理解できるはずですよ。

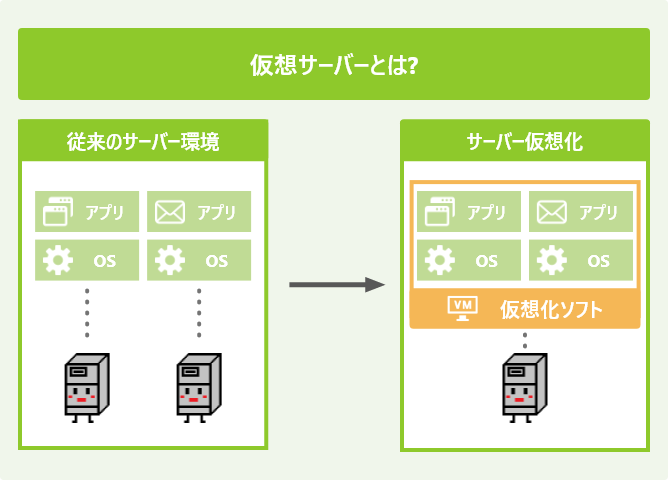

パソコンに仮想環境(バーチャルマシン)を構築して勉強するのもおすすめです。

先ほど、Linuxサーバー構築の勉強をおすすめしました。これに併せて、構築したLinuxサーバーを使い仮想サーバーを作ってみるとさらに実務に役立つ知識が身に付くでしょう。

仮想サーバーについては、下記に示すイメージ図を見てもらったほうが理解が早いと思います。

ちなみに左のようにひとつのサーバーサービスで1台のサーバーを使うと、サーバーの性能が高い場合CPUやメモリなどのサーバーリソースが余ってしまうので、サーバーの利用効率が適切とはいえません。

そこで、物理的な1台のサーバーを仮想化して、あたかも2台の物理サーバーが存在するかのように別々の役割に分割して処理させるという技術が仮想化です。

仮想化も実務でよく使われているため、実践してみると仮想化についての理解が深まり実際の業務に役立つでしょう。

クラウド環境を構築するためには、簡単なECサイトやWordpressなどで個人ブログでWEBサービスを作るのがおすすめです。

ECサイトとは、Amazonで買い物をしたことがある人ならわかるように、インターネット上で展開しているオンラインショップのことです。Wordpressとは、インターネット上に公開されているブログでモノを売ったり、商品を紹介したりして収益をあげたりするWEBサイトを作るためのテンプレートのようなものです。

あくまで勉強のためであり、実際に利益を上げることが目的ではないため、簡単にでも作ってみてクラウドサービスとはどのような仕組みでサービスを提供しているのかが理解できれば十分です。

まずは、クラウドで一番人気のあるAWSクラウドのアカウントを作って、AWS で準備されているサービスを使ってITインフラを構築してみましょう。「VPC」でネットワークを作り「EC2」でLinux 環境を準備してサーバーを立てるところから始めてみましょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

上記の4つの中でお手軽なのはネットワークの勉強ができるパケットトレーサーです。Cisco の公式サイトから無料でダウンロードしてインストールするだけで、パソコン上でネットワークを作ってルーターやスイッチの練習ができます。

ただし、パケットトレーサーは実行できるコマンドが限られているので、高度な設定をしてみたい方は中古で実機を購入するなどした方が良いでしょう。

その他、ある程度ITインフラの知識があればクラウド環境を使うのもオススメです。クラウドを使えば仮想環境を最初から準備する必要がなく、クラウドで準備されたサービスを使うだけですぐに Linux環境を準備ができ、そのままサーバー構築をおこなうことができます。

ただ、クラウドは従量課金制なので使用する場合はどれだけトラフィックが発生して使用料かかるか確認しながら使うようにしましょう。

インフラエンジニアとして知識やスキルが証明できる資格

知識があることを証明できる手段としては、資格を取得することが最も効果的です。

資格を取得しているということはどの程度の範囲の知識をどのくらい理解しているかを本人ではなく、資格の主催者が公平な立場で代わりに証明しているということになります。

つまり、資格を取得することで自分が持っている知識の範囲やレベルについて裏付けをしてもらうことができます。

インフラエンジニアとして知識やスキルが証明できる資格を5つ紹介するので、資格取得の参考にしてみてください。

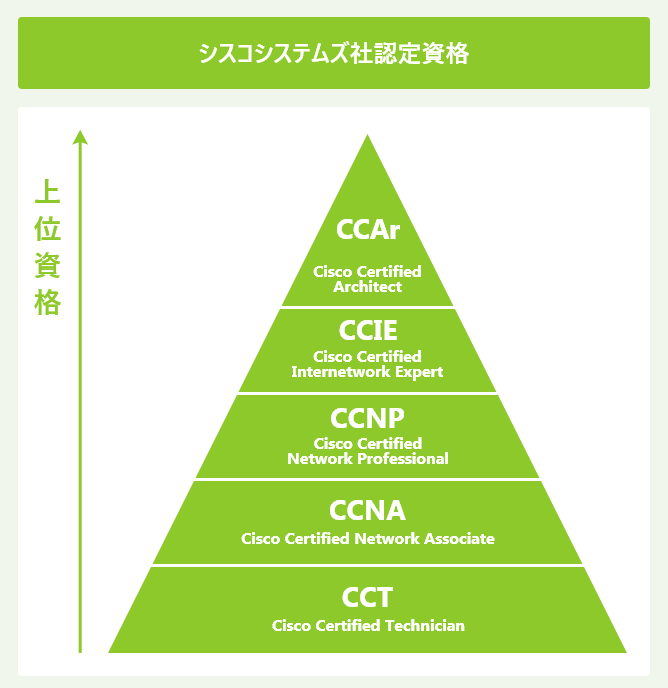

CCNAは、シスコシステムズ社が認定しているネットワークの知識やスキルが証明できる資格です。

同社は、認定資格をレベル1からレベル4の4つに分かれており、「CCT(Cisco Certified Technician)」「CCNA」「CCNP Enterprise」の順でグレードが上がり、最上位は「CCIE Enteprise Infrastructure」と「CCIE Enterprise Wireless」の2つに分かれます。そして、CCNAは下から2番目のレベル2アソシエイトに該当しています。

どのグレードランクからでも受験はできますが、初心者の人はネットワークの基礎知識を固めるためにCCNAから受験するのが良いでしょう。

CCNAは、ネットワークの基礎的な知識やスキルに加えて、同社が提供しているルーターやスイッチなどの機器の操作や管理、セキュリティやワイヤレスなど幅広い知識が証明できる資格となっています。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

CCNAではネットワークの構築でよく使われるCisco製品の設定方法や管理方法を学ぶことができるため、業務に入っても資格勉強で得た知識をそのまま使うことができるメリットがあります。

また、Ciscoのルーターやスイッチで使うコマンドを理解しておけば、他社製品のルーターやスイッチでも応用が効きます。ALAXALA製や日立製などスイッチはCiscoのコマンドとよく似ていますので、CCNAで勉強した実機のコマンドの知識が役に立ちます。

CCNAを勉強するだけでさまざまなネットワークの業務で役立ちます。ネットワークを含めITインフラのスキルを身につけたいと考えている人は、まずはCCNAの合格を目指すことをオススメします。

CCNAについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事

CCNAとは? 基本情報から難易度・受かる勉強方法まで徹底解説

「CCNAってネットワーク未経験でも合格できるの?」「CCNAを取得するにはどうすれば良いの?」などという疑問を抱いている人も多い...

記事を読む

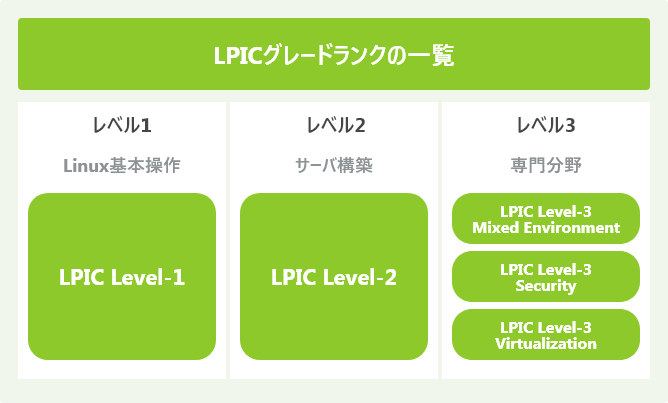

LPICは、Linux技術者を認定する資格として、Linuxサーバーの運用・管理ができる技術者であることを認定しています。

LPICは、レベル1からレベル3の3段階に分かれていて、数字が上がるほど上級者向けの資格となっています。

LPICレベル1を取得すると、Linuxサーバーの仕組みからLinuxサーバーの実務に必要なコマンドやサービスについての基礎知識が証明できます。

Linuxはカスタマイズしやすく拡張性が広いOSとして、企業で広く導入されているサーバーです。

インフラエンジニアとしてサーバーを担当するとLinuxの知識やスキルが求められることが多いため、LPICを取得しておくと実務に役に立つことがよくあります。自身の評価を高めることができるおすすめの資格のひとつです。

LPICについてもっと知りたい人はこちらの記事も読んでみましょう。

関連記事

LPICとは|身につくスキルとメリットから勉強方法まで解説

LPIC(エルピック)はLinux技術者の認定資格の一つで世界標準の資格です。IT業界に転職を考えている方、経験者でもスキルアップ...

記事を読む

オラクルマスターは、日本オラクル社が認定しているデータベースに関する資格です。

オラクルマスターは、「Bronze」「Silver」「Gold」「Platinum」の4つのレベルに分かれていて、Bronzeが最も簡単な資格で、Platinumが最上位の資格となっています。

オラクルマスターBronzeは、データベースの基礎を理解するうえで最適な資格です。データベースの運用・管理の知識や操作に必要なコマンド、プログラミング言語であるSQLの知識も資格の勉強を通して学ぶことができます。データベースといえばオラクル社と言われるほどで、市場の約半数近くのシェアを持っているNo.1の企業です。

そのため、オラクルマスターを取得すると、トップシェアを誇る同社のデータベースを扱う知識やスキルを持っている技術者であることが証明できます。

AWS認定資格は、アマゾンドットコム社が提供しているクラウドサービスであるAWS(Amazon Web Services(アマゾンウェブサービス))の知識やスキルを認定する資格です。AWSの資格の取得を通してクラウドや提供するサービスについて学ぶこともできます。

AWSの資格は、「基礎コース」「アソシエイト」「プロフェッショナル」の3つに分けられています。

基礎コースは、AWSの主要サービスやコンセプト、クラウド、セキュリティ、コンプライアンス、請求や料金などに関する基本的な知識やスキルが証明できます。

クラウドは、企業がサービスをクラウドへ移行しつつあり需要が高いサービスとなっています。

クラウドの基礎を理解していることを証明しつつ、上位資格であるアソシエイトも取得を目指して勉強することで、より深くクラウドについて理解を深めていくと良いでしょう。

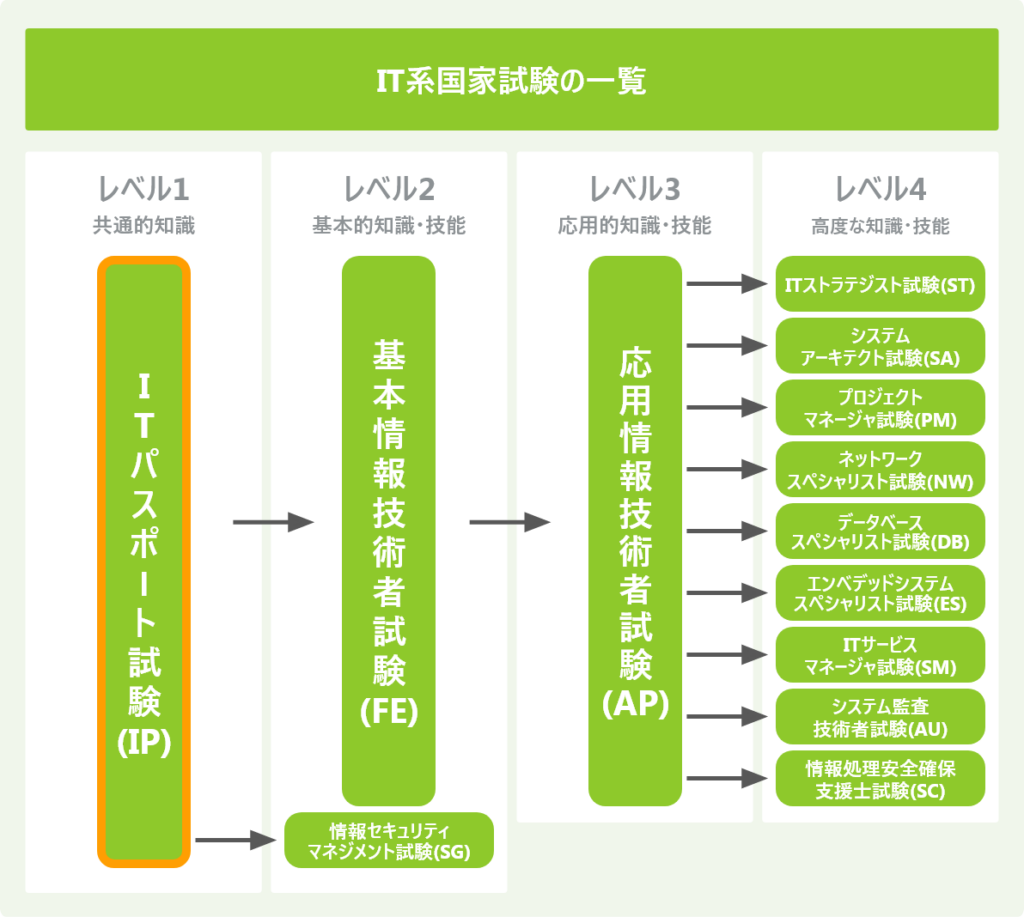

ITパスポートは、ITについて知らない人が「ITとは何か?」を基礎から学ぶことができる資格となっています。

ITパスポートの資格は、情報処理を学ぶことができる「情報処理技術者試験」のうち最も簡単なエントリーレベルの国家資格であり、有名な基本情報技術者試験(旧第二種情報処理技術者試験)の下位レベルの試験となっています。

ITパスポートは、ITエンジニアを目指すならば知っておくべきITに関する基礎知識が問われる内容となっています。これからITエンジニアになろうと考えている人がITの基礎知識が証明できる資格です。

ITパスポートの取得を目指す人にはこちらの記事もおすすめです。

関連記事

ITパスポートの勉強時間はどのくらい? 効率的な勉強方法を解説

「IT系の資格ってどんな種類があるの?」「ITパスポート試験に合格するには何時間くらい勉強すればいいの?」ひとえに“IT系の資格”...

記事を読む

勉強意欲の高い人の中には、即戦力として役立つ知識やスキルを学ぶ方法はないかと考えている人も多いでしょう。ITインフラのスキルを確実なものにするためには身につけた知識を使って、ネットワークやサーバーを作るなどして実践的な環境で実機を設定するのが一番です。

これまで紹介してきた勉強方法を実践すればインフラについてきちんと学ぶことができます。ですのでここからは、さらなる高みを目指したいという人に向けて実践的なスキルを身につけるために「実際の仕事を体験する」「ITスクールで勉強する」という2つの方法を紹介します。

いずれの方法も勉強として実施するには難易度が高いので、インフラエンジニアを勉強するうえでなかなか踏み切る人は少ないです。そのため、ライバルに差をつけたいと考えている人はここで紹介する方法に挑戦してみてください。

案件に応募し実際の仕事を体験するとは、ITインフラに関する仕事を請け負ってサービスを提供して、報酬を得るということを示しています。具体的には、「クラウドワークス」や「ココナラ」に代表されるクラウドソーシングサービスに登録して仕事を請け負うということです。

クラウドソーシングサービスは、仕事を依頼したい人と仕事がしたい人とを結びつけるマッチングサービスであり、自分が希望する仕事に応募して実践するという方法です。

ただし依頼する側としても仕事として依頼する以上は成果を求めることになるため、未経験者や勉強のために応募する人に依頼することはほとんどないと考えてください。

一方で受注して仕事を完了させた場合は、実績として効果的なアピールになります。自分の経験のためと割り切って非常に低い単価で提案するなどして、活用してみるのも良いでしょう。

ITスクールで勉強する方法も有効な勉強方法です。

ITスクールとはたとえば資格取得という目標を達成するために必要なカリキュラムを作成し、優れた知識とスキルを持った講師が講義を行って生徒の目標をサポートする学校です。イメージしやすいように言い換えると、有名大学に合格するために必要な勉強を熟練の講師から効率よく学ぶことができる予備校のようなものです。

ITスクールは費用も高く、定期的に通うとなると時間が取れない人も多いため、実際に使うという人は多くはないでしょう。

しかし、インフラの勉強を極めるためには、インフラを専門として扱っているエンジニアスクールに通うことをおすすめします。なぜなら、スクールに通って学ぶということは、いわばインフラのプロから直接指導を受けたという証明になるからです。

スクールを選ぶ際はカリキュラムの内容に着目してみてください。即戦力として実務に対応できるように実技講習をしっかりおこなっていること、インフラに熟知した専任の講師が担当していることを確認しましょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

ITスクールに通う一番のメリットは勉強の効率が大きく上がることです。未経験からITの勉強をする場合、何から始めたら良いかわからないという人もいることでしょう。

スクールに通えば、エンジニアに必要な知識や技術を身につけるためのカリキュラムがピンポイントで準備されているため、短期間でスキルを身につけることが可能です。さらに、勉強の途中でわからないことが出てきても講師に質問することができるため問題解決も早く、効率よく知識を身につけることができます。

その他、エンジニアとしてシステムの実装力を高めるためには実機を操作しながら勉強できる環境が必要になりますが、スクールに通えばそんなことも心配することなく実機環境は一通りそろっています。インプットとアウトプット、どちらもできるという点からもITスクールの受講には良いことばかりです。

インフラに特化したスクールとしてネットビジョンアカデミーを紹介します。

ネットビジョンアカデミーは、ネットワークの勉強に実務経験豊富でCCIEというシスコ最高の資格をもっている専門の講師が監修したカリキュラムをもとに直接指導が受けられます。

また、実機を使って実務さながらの実習をし即戦力として役立つ講習もおこなわれます。ネットワークを構築したり、障害を発生させてトラブルシューティングをおこなったりした経験をアピールすることもできるのです。

また面接対策などの就職・転職サポートも充実しています。加えて、100社以上の提携企業のどれかに入社した場合は、数十万円かかるスクールの費用が無料になるのも魅力のひとつです。

インフラエンジニアとして実務をするうえで必要な知識とは何か気になる人も多いのではないでしょうか。

インフラエンジニアに必要な知識としてはこの6つが特に重要となります。

ネットワークやサーバー、セキュリティはインフラサービスを提供する重要な仕組みとして必要な技術なので、インフラを担当するうえで最低限必要な知識といえます。

また、クラウドはこれからどんどん需要が高まっていく技術であり、プログラミングはインフラの効率化や最適化をするうえで必要な知識になりつつあります。

英語に関しては、英語を使ってコミュニケーションを取るというレベルに達する必要はありませんが、実務でITインフラを構築するためのネットワーク機器はほとんどが外国製品のため英語の文章やマニュアルなど英文を翻訳しなくてもわかるようになるのが望ましいでしょう。

ただ、どうしても英語が苦手という人はGoogle翻訳などを活用しながら少しずつ英語に慣れていくというのも良いでしょう。

それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。

通信技術であるネットワークですが、インフラエンジニアとしてネットワークの「設計」「構築」「運用」「保守」の知識が必要です。

ネットワーク機器であるルーターやスイッチ、TCP/IPに代表される通信プロトコルやルーティングをはじめとした、通信技術の理解を深めましょう。

運用や保守では、顧客のネットワークシステムが快適に利用できるようにルーターやスイッチを変更・修正をしながら安定稼働につとめ、障害が発生したときには素早く原因を突き止められるよう、ログを確認したり必要なコマンドを使い迅速に対応するスキルを身に付けなければなりません。

設計や構築では、顧客が求めるネットワーク環境を提供するために、どのような機器やソフトウェアを使って実現するのか、どのように接続すれば良いかなど全体を考えてネットワークシステムを完成させる能力が求められます。

これらの知識を習得する前に、まずはこれらの知識を使うネットワークエンジニアの仕事内容を把握しておきましょう。

関連記事

【完全版】ネットワークエンジニアの仕事内容を徹底解説|各工程の詳細な内容まで

これからネットワークエンジニアを目指そうと考えている人や、ネットワークエンジニアに興味を持っている人の中には、ネットワークエンジニ...

記事を読む

WEBサービスに代表されるように、サービスを提供するための「箱」であるサーバーの設計・構築・運用・保守の知識も必要です。

特に、LinuxにおけるOSのスキルが求められています。

サーバーを導入する際は、まず物理的なスペックはどの程度必要かを決定する必要があります。どんな用途で使われるのかによって、ソフトウェアの選定や負荷分散などの設計が大きく変わるからです。

Linuxにおける設計や構築では、積み重ねてきた経験から顧客に最適なサーバーシステムを提案できるように、普段から現在のスペックと通信量の状況、分散効率などを意識して勉強しておきましょう。

また、コスト意識も重要です。サーバーをまとめて管理するようにしたり、特に仮想化によって必要なリソースを無駄なく快適に実施できるように最適にチューニングすることで、物理的に必要な機器を削減できるため、費用を抑える提案ができるようになります。より顧客に寄り添った提案や構築が可能になりますね。

クラウドによって、今まではインフラの初期導入コストが高く新たなWEBサービスを展開できなかった企業も、今は参入しやすくなっています。

インフラに予算をかけられなかった企業でも、クラウドを使うことによって低コストでスペックの高いクラウドサービスを利用できるようになりました。それによって、飛躍的な成長を遂げている企業も数多くあります。

さらにクラウドの需要は高まりつつあります。つまりインフラエンジニアは、物理的なインフラの構築や運用という仕事から、クラウド環境の構築や運用が仕事になっていくでしょう。新しい活躍の場に適用するためにクラウドの知識が求められています。

クラウドサービスのなかでは、先ほども解説したとおりAWS(Amazon Web Services)が特によく使われています。インフラエンジニアとして今後活躍するためにも、AWSを中心にクラウドの知識を勉強しましょう。

プログラミングはWEBエンジニアやプログラマーには必須の知識でしたが、インフラエンジニアにもその知識が必要となってきています。

たとえば、インフラでプログラミングが必要になるケースとして、シェルスクリプトを作ってインフラシステムの効率化やWEBサービスとの連携を図り処理効率を上げたりするケースが挙げられます。このようにインフラエンジニアにもプログラミングの知識が役に立つ場面が多くなってきています。

インフラエンジニアにとってプログラミングの知識は必ずしも必須とまでは言えません。しかしその知識があることでエンジニアとしての幅が広がり、業務の効率化ができるようになるなど顧客が求めるシステム運用を達成できるエンジニアとして活躍できる可能性が高まるでしょう。

最近では、先ほど資格のところで紹介したCCNAの上位資格にCCNPがあります。

このCCNPでプログラミング言語の「Python」が試験範囲に入っていたりするので、インフラでもプログラミングの知識はこれから必要になってきていると考えて良いでしょう。

ネットワークエンジニアにはどのプログラミングスキルが求められるのか、こちらの記事で解説しています。ぜひ読んでみましょう。

関連記事

ネットワークエンジニアに必要な3つのプログラミングスキルとは?

ネットワークエンジニアを目指している方の中には「ネットワークエンジニアはプログラミングができないとなれないのか?」と思う方や、「ネ...

記事を読む

ITサービスを安全に提供できなければ、利用者はそのサービスを使いたいとは思わないのではないでしょうか。このように、インフラエンジニアにセキュリティの知識は必須であるといえます。

特にネットワークやサーバー設計では、顧客や利用者の資産を完全に守らなければなりません。そのためには、外部だけでなく内部からの悪意を持ったユーザーからも情報資産を守るための強固なセキュリティ対策が必要です。

そういった対策ができるよう、ファイアウォールやIPSなどのセキュリティ製品の特性や効果的な防御方法について、知識をしっかりと学んでおかなければなりません。

近年は、特にセキュリティ犯罪や攻撃が巧妙化しているため、セキュリティの知識を持っているエンジニアの需要は非常に高まっています。

ネットワークやサーバーなどの操作やトラブルシューティング、バグなどの情報も基本的には英語で書かれています。そのためインフラエンジニアでも英語の知識があると、ほかのエンジニアに先駆けて情報を確認し対応できるようになるでしょう。

手順や対処法、製品マニュアルが日本語に翻訳されていたり、企業によっては個別に用意されているため、日本で仕事をしているとあまり英語の必要性を感じないかもしれません。しかし、特に上流工程を担当するようになると、英語に触れる機会が多くなります。

たとえば、設計のときにまだ日本語化されていない製品を導入したり、障害が発生し報告が上がってきた際、過去に障害事例がなかったため、アメリカの最新の情報サイトにアクセスし解決方法がないかを確認したりするときには、英語の知識がないと対応できなくなってしまうことがあります。

また、最新のIT技術や情報も英語でリリースされます。ほかのエンジニアが英語を熟知していたらライバルに差を付けられてしまう可能性があることを理解しておきましょう。

キャリアアドバイザー

杉田 早保

これらの知識は、本で勉強することである程度習得することは可能です。しかしエンジニアの場合は、得た知識を使ってシステムを作れる技術力が必要なため、実機を利用してさらに知識を重ねることが欠かせません。

たとえば、ネットワークの勉強をする場合は本での習得だけでなくルーターやスイッチのコマンドを実機を用いて実際に実行してみることが、サーバーの勉強をするのも同様に本だけでなく実際にLinuxを実行できる環境を準備してサーバーを構築する練習が必要になります。

本だけで知識を得ようとするのではなく、実機を操作することで、本で得た知識の確認が出来たり、新しい知識や技術を得る機会にもなります。手間はかかるかもしれませんが、本と実機の操作とセットで勉強するようにしましょう。

インフラエンジニアの勉強には、幅広い分野の知識やスキルを学ばなければならないことが理解できたでしょうか。

勉強することが多いため、幅広い分野を効率的に学ぶことができないと勉強した時間のわりに役立つ知識やスキルが身に付いていないということになってしまいます。

事実、インフラエンジニアは、それほど学ぶべき知識の範囲が広く専門でもあるため内容も高度なものが多いです。

そこで、ここからは意欲がある人が効率的かつ継続して学び続けられるようになるための注意点を解説していきます。

勉強をはじめると次々と勉強しなければならないことが出てきますよね。加えて難しい技術も出てくるので、それらを理解しようとさらにいろいろ調べたりして勉強をすすめるというのが通常の勉強の流れです。

学ぶべきことや理解しておいたほうが良いこと、将来役に立つことをくまなく勉強しようとすると、はっきり言ってそれだけで終わりがなく勉強し続けなくてはなりません。

しかし、たとえばネットワークを勉強してエンジニアとして活躍している人でも、ネットワークの隅から隅まで理解しているという人はほとんどいないでしょう。そのため、勉強する際は区切りを持って進めるのがおすすめです。

たとえば、はじめはインフラの運用・保守に必要なことを学びます。そうして実務と併用してスキルが身に付いてきたら、今度は上流工程に必要な勉強をするという形にするなどです。

このように、インフラエンジニアになって保守を担当するようになったら次は運用、その次は構築と、キャリアパスや描くキャリアプランに沿って、次のキャリアに必要なものだけを選んでおこなうようにするのが良いでしょう。

インフラエンジニアは、ネットワークやサーバー、セキュリティ、プログラミング、英語と数え上げただけでも必要な知識範囲が広くなっています。

ひとつの分野を勉強していると新鮮味が薄れ飽きてきてしまうこともあるでしょう。学校の時間割のように今日はネットワークとサーバー、明日はセキュリティとプログラミングを勉強するといったように振り分けながら、すべて勉強しようと考える人も多いのではないでしょうか。

必要な知識は少しでも早く勉強して身に付けたいという思いはとても大事ですが、あれもこれもと手を出し過ぎるのは決して良い勉強の進め方とは言えません。あれもこれもと勉強してしまうと、次に勉強したときに前回勉強したことが抜けてしまっていて、知識が身に付かなくなる可能性が高いからです。

そのため、たとえばネットワークを勉強するときに「この知識までは一通り勉強する」というゴール目標を決め、それに向けて一通り勉強したら、次はサーバーの勉強を同じくゴール目標を決めて勉強する。このように勉強する人がITインフラの勉強に向いているといえるでしょう。

キャリアアドバイザー

石川 未雪

勉強で一番陥りやすいのは、あれもこれも手を出して広範囲にいろんなことに挑戦した結果、中途半端な知識しか身につかなくなってしまうことです。正しい知識を確実に身につけないと、より高度な知識を身につけることができず、業務において応用力を発揮できなくなりキャリアパスの実現も難しくなります。

インフラエンジニアといっても、ネットワークが得意な人からサーバーが得意な人まで個人の得意分野はさまざま。逆にすべてを知り尽くしているエンジニアはいません。自分のキャリアパスを考えて何が必要かを整理したうえで、 自分が習得できる範囲に留めて勉強をしましょう。

インフラエンジニアに必要な知識を学ぶうえでステップごとに分けて考えて必要な勉強をすることが効果的であることを理解できたでしょうか。

インフラエンジニアに求められる知識は非常に範囲が広いため、やることが多い分ステップごとにひとつずつクリアしていくのが良いでしょう。

また、ライバルと差がつく勉強方法として、実際に仕事を請け負ってみる方法やITスクールで専門家から勉強する方法も紹介したので、ぜひインフラの勉強に役立ててみてください。

知識やスキルを高めて、活躍できるインフラエンジニアになりましょう。

\完全無料で未経験から目指せる!/

最短1か月で資格をとって将来性の高いインフラエンジニアになろう

「未経験からインフラエンジニアに転職したいけど、何を勉強すればいいかわからない」という悩みを持っている人は、まずは資格取得をめざしてみてください。資格を持っていれば未経験でも「知識がある」という証明になります。

ネットビジョンアカデミーなら知識0からでも、資格をとって優良企業へのエンジニア転職が可能です。インフラエンジニアの登竜門といわれる王道資格「CCNA」を取得してエンジニアデビューしましょう。

ネットビジョンアカデミーの特徴

飯塚 寛也

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04

キャリアアドバイザー

杉田 早保

インフラエンジニアはITシステムを動かすためには必須のエンジニアです。今では通信をしないアプリケーションはほとんどなく、そして通信をするためにはネットワークやサーバーが必ず必要になります。

そのため、ネットワークやサーバーの構築をおこない円滑な通信ができる環境を運用するインフラエンジニアはITシステムが存在する間はなくてはならない仕事だといえます。