CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

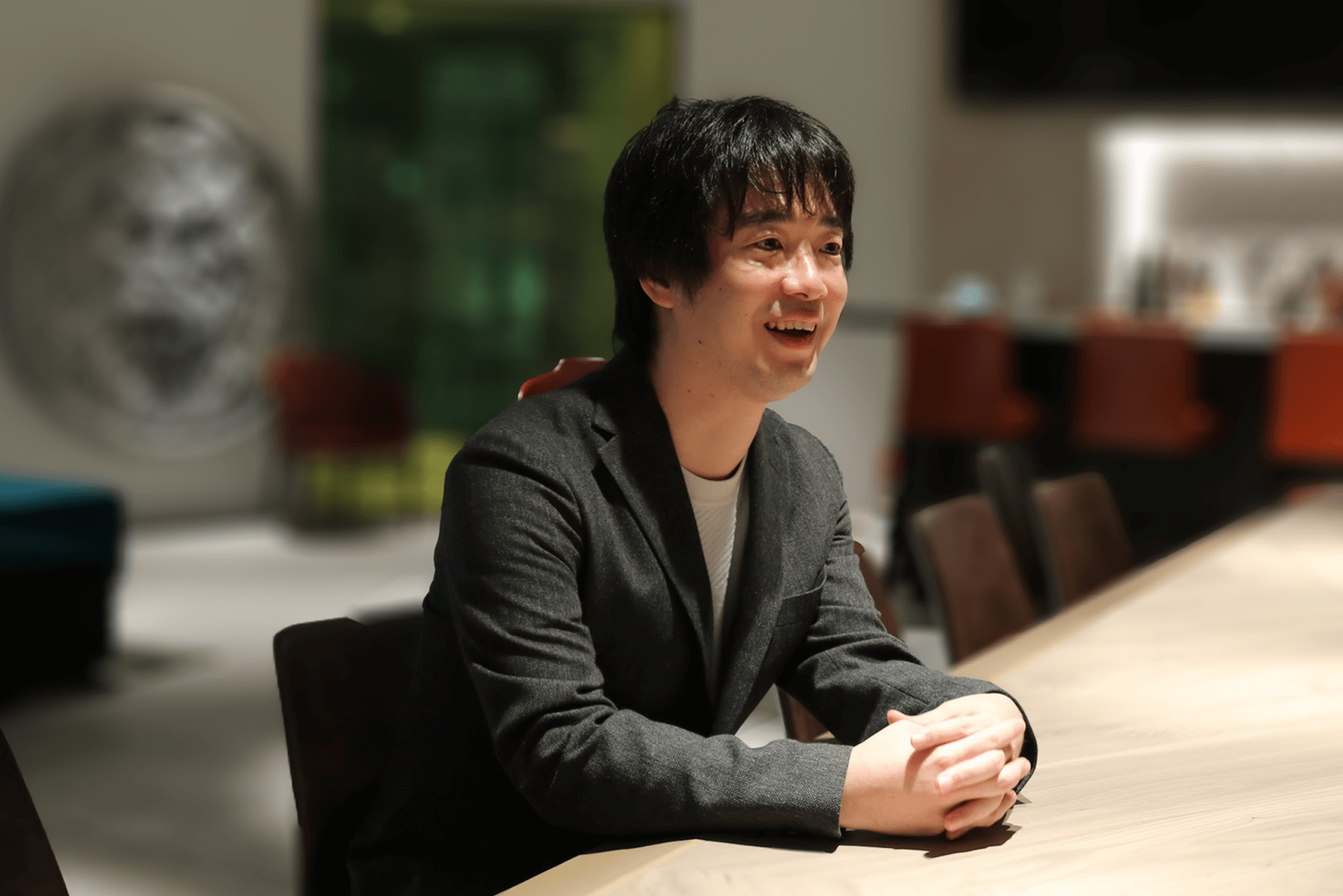

Yoshihiko Fujita・大学卒業後、新卒でソフトウェア開発企業に入社。プログラマーとして働く中でネットワークへの関心が高まり、ネットワーク系ビジネスが主体のIT企業に転職した。その後、ネットワークシステム開発会社などに転職して経験を積み、2023年5月にジーニーに入社。プログラミングからネットワークまで幅広い経験を活かしインフラエンジニアのまとめ役として活躍している

もともとはデザインや映像に興味があって、大学時代は芸術学科でメディアデザインを勉強していました。

大学の勉強の一環で、簡単なプログラムを自分で組んでみるようになり、プログラミングもおもしろいと思えるようになりました。それが職業としてのITエンジニアを意識するようになったきっかけです。

それで就職先にはソフトウェア開発会社を選び、プログラミング関連の仕事をすることにしました。 ただ、徐々にプログラミングだけでは物足りなく感じはじめ、ネットワークの分野にも興味が湧きました。それでネットワーク系の仕事に携われる企業に転職したのです。

その会社ではインターネットの通信プロトコルやファイアウォールを作る業務を担当し、念願のネットワークエンジニアになることができました。しかし、そこでも新たな好奇心が生まれ、良くいえば向上心が止まらなかったのです。

というのも、会社がソフトウェアメーカーだったため、ネットワークを提供しても顧客が実際に使っている姿までは見ることができません。たとえば、1秒間に20万件ものトラフィックをさばけるソフトウェアを作っても、大型の案件なのに顧客の役に立っているというのがなかなか実感できなかったのです。

また、ソフトウェアの開発に携わったとしても、それを使うための土台となるOS(オペレーティングシステム)のチューニングをすることはできないため、もっとサービスの根本から携わり、顧客の役に立っているという実感を得たいと考えるようになりました。

それで次は、自分が提供するネットワークのサービスに、初めから終わりまでかかわることができ、なおかつ膨大な情報が行き交う仕組みを支えているという満足感を得られる会社で仕事がしたいと考えるようになりました。

こうして振り返ると、我ながら仕事選びの軸が定まらず、なんだか成り行き任せのキャリアみたいですよね。でも自分としては、その時々の興味や関心に素直に従ってキャリアを選んだ結果で、考えもなく進んだということではありません。

「仕事だから仕方なく」と考えていたわけでもなく、面白さを感じたりもっと知りたいと思えたりした方向に進んで、ある意味で回り道をたっぷりしたことが、いろいろな仕事に携わることにつながったのです。

おかげで、あちらこちらの分野に足を突っ込み幅広い経験を積み、知識やスキルを鍛えることができました。それが現在のインフラエンジニアとしての基礎を築いてくれたので、自分としては有意義な回り道だったと思っています。

これまでの私のキャリアは、自分の好奇心や興味が導いてくれたものだといえますね。

ジーニーの仕事では、ネットワークをはじめとするインフラ分野で幅広く、なおかつインフラ作りの工程の最初から最後まで一貫してかかわっています。また、エンドユーザーの役に立ったり楽しみを提供している実感が得られるため、とても満足しています。

このように満足できる仕事と職場を得るまでに、私の場合は数回転職していますが、実はエンジニアとしての転職先探しには不安を感じたことがありません。

インフラエンジニアには根強い需要があるという背景もありますが、私自身がどの職場でもネットワーク分野、あるいはインフラ分野で任された目の前の仕事にきちんと向き合ってきた自信があったため不安がなかったのだと思います。

また自分のキャリアを振り返ったときに、特定の分野を避けるような後ろ向きの転職はせず、それぞれの仕事に真正面から取り組んできた自負があったことも不安と無縁でいられた理由だと思っています。

それによって、転職するごとに知識やスキルに関して良い蓄積ができ、ネットワークエンジニア、インフラエンジニアとしてのパフォーマンスを向上できた実感がありました。

ほかにも、エンジニアとしてキャリアを積むなかで、顧客企業や同業他社、エンジニア仲間などさまざまな人とのつながりもできます。ちゃんと仕事の実績を積み重ねているエンジニアであれば、リファラル採用を含め転職は難しくないと思いますね。

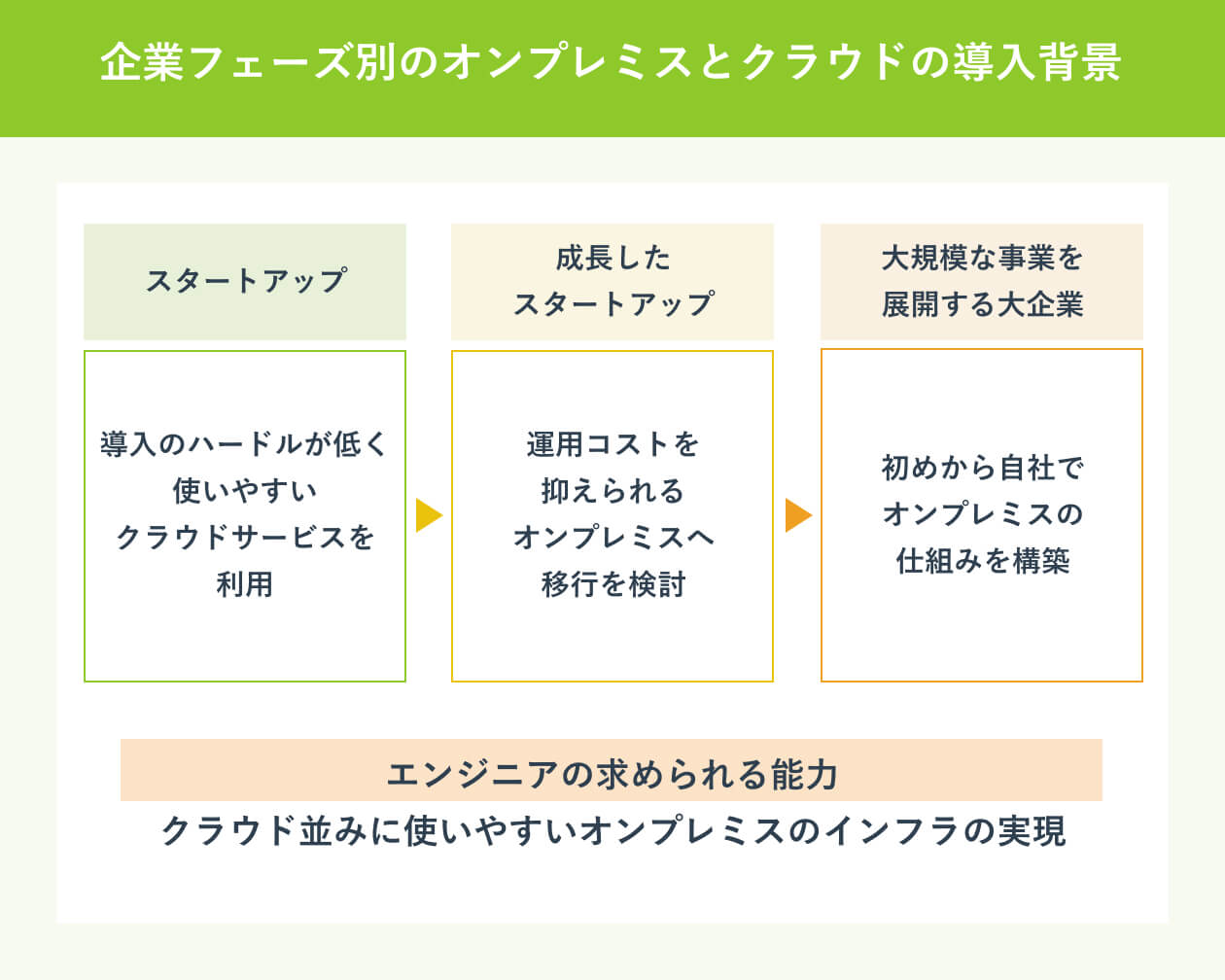

インフラエンジニアの世界の変化について少し解説しましょう。かつてはサーバー機器などのハードウェアを物理的に用意し、自前でネットワークやソフトウェアを開発・構築して、運用するのが当たり前でした。今でいうオンプレミスです。

そこに変化をもたらしたのがクラウドサービスの登場です。クラウドサービスでは、インターネットにつながるサーバーやアプリケーションを使うことで、ハードウェアの用意やアプリケーションのインストールが不要になります。

このクラウドの登場によって、企業はネットワークを作りインフラを整備するときに、オンプレミスを選ぶのかクラウドを選ぶのかの選択肢ができたのです。

最近では新しいクラウドの方を重宝する企業も増えているので、インフラエンジニアに関してもクラウド系の需要が増えています。しかしオンプレミスにも強みがあって、今後もクラウド一色になってしまうことはないはずです。

企業にとっては、機器やソフトウェアを購入する必要がないクラウドは導入の初期費用が少なくて済みます。その反面、システム利用料などのランニングコストはオンプレミスに比べて大きくなりがちです。

またビジネス規模が大きいほどクラウドのランニングコストは膨らむ傾向にあります。規模が拡大してサーバーをたくさん立て、大量のトラフィックをさばく必要が出てくると費用がどんどんかさんでしまうのです。

その点、オンプレミスは初期費用がかかりますが、自前が基本なのでランニングコストを低く抑えられるのが強みです。

一般的に資金力がないスタートアップはクラウドを利用し、大企業はオンプレミスを利用する傾向があります。しかしスタートアップもクラウドで事業を始めて、成長して事業規模が拡大するとオンプレミスに移行することが少なくありません。

そのような形でオンプレミスとクラウドは一定のすみ分けができています。オンプレミスのインフラエンジニアは大企業のIT部門で自社システムを支える仕事に就いたり、一般的にオンプレミスが多い巨大ネットワークの構築や運用といった大規模案件で活躍できます。

一方、クラウドのインフラエンジニアは時代の最先端を切り拓くような技術革新とともに成長していくことも自分の頑張り次第で可能です。それぞれが活躍の場を確保でき、エンジニアとしての成長を思い描けます。

もう一つオンプレミスとクラウドの関係でいうと、使い勝手が良いのはクラウドです。クラウド・サービスを提供するAmazonやGoogleは、各企業がクラウド上で利用するアプリケーションの開発支援に力を入れてきました。それがクラウドを利用する企業が拡大してきた理由の一つでしょう。

そのためオンプレミス側でも、クラウド並みの使い勝手の良さを実現しようという流れができています。私がおもに取り組んでいるのもこの部分です。ユーザーが新しい機能やアプリを望んだときにはクラウドのようにスピーディーに対応できるオンプレミスの仕組みを作り上げることです。

私はオンプレミスしかない時代にエンジニアになり、プログラマーからキャリアをスタートしました。プログラミングもソフトウェア開発にも携わり、インフラに関係する領域で幅広い経験を積んできたので、すべての経験を現在の仕事に活かせているわけです。

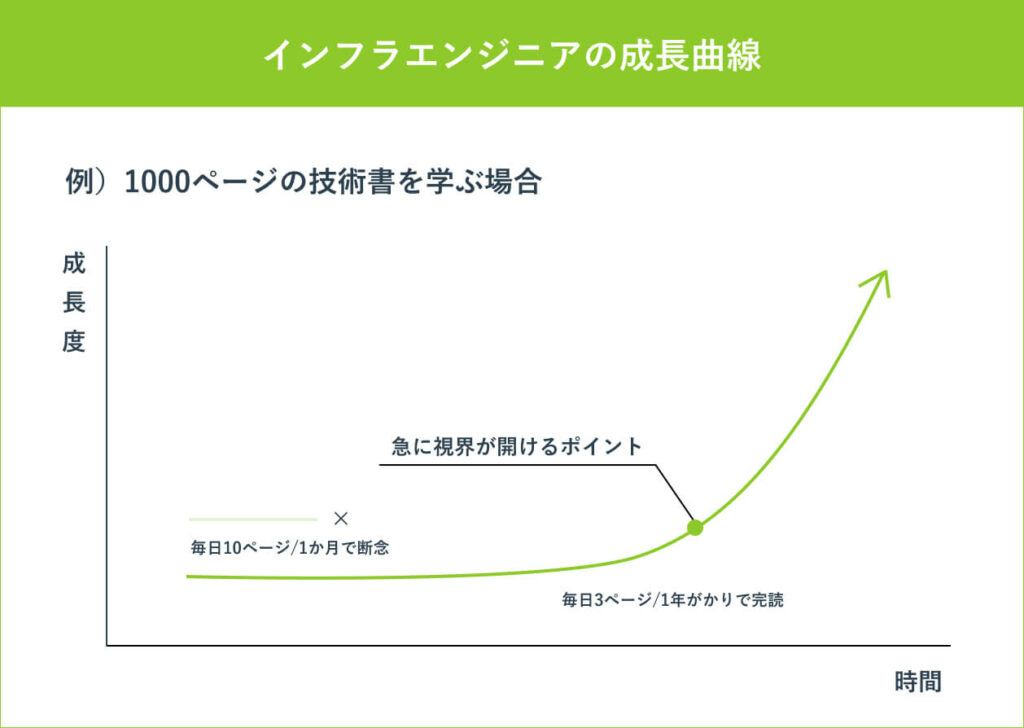

インフラエンジニアとして成長するには時間が必要です。エンジニアが知識をしっかり自分の中に取り込むには実践が必要で、実践には時間がかかります。しかし、インフラエンジニアはアプリケーション関連の仕事と比べると実践の場が限られます。

つまり長いインプットの後にあるわずかなアウトプットの機会を経て、ようやく仕入れた知識が自分のものになっていく感じです。

短期間では自分のレベルアップが見えにくいため、つらく感じる時期もあります。そこであきらめずに努力し続け一定のレベルに達すると視界が急に開け、ステップアップにつながる道へ踏み出せます。だからインフラエンジニアには辛抱強さが必要なのです。

自分の得意分野を見つけて突破口にするのも良い方法です。たとえばネットワークでもストレージでも良いので、インフラエンジニアとしての得意分野や興味をかき立てられる分野を見つけて、そこに的を絞って詳しく掘り下げてみる。そういう意識を持てるエンジニアには道が開けます。

若手によくアドバイスするのは、まずは一つの分野を自分なりに徹底的に掘り下げて、途中で投げ出さずに粘ってみなさいということ。よくあるのが何百ページもある分厚い技術書を買ってきて、はじめの100ページくらいを読んだだけで投げ出してしまうことです。それでまた別の技術書を買ってくるパターンが多くなっています。

そうではなく頑張って1冊を最後まで読み切るようにアドバイスしたいですね。毎日数ページずつでも良いので読み続け、完読すること。はじめのうちはチンプンカンプンだった内容も、続けていくうちにわかるようになってきます。

技術書の例を挙げましたが、仕事の現場でもエンジニアの成長には一定の期間にわたって努力を続けることが必要です。エンジニア経験が1年程度では腑に落ちなかったさまざまな事柄が、2年たって急に理解できるようになる。そういう成長の仕方があるということです。

成長のペースは必ずしも一定ではなく、伸びるタイミングが急にやってくることが往々にしてあります。

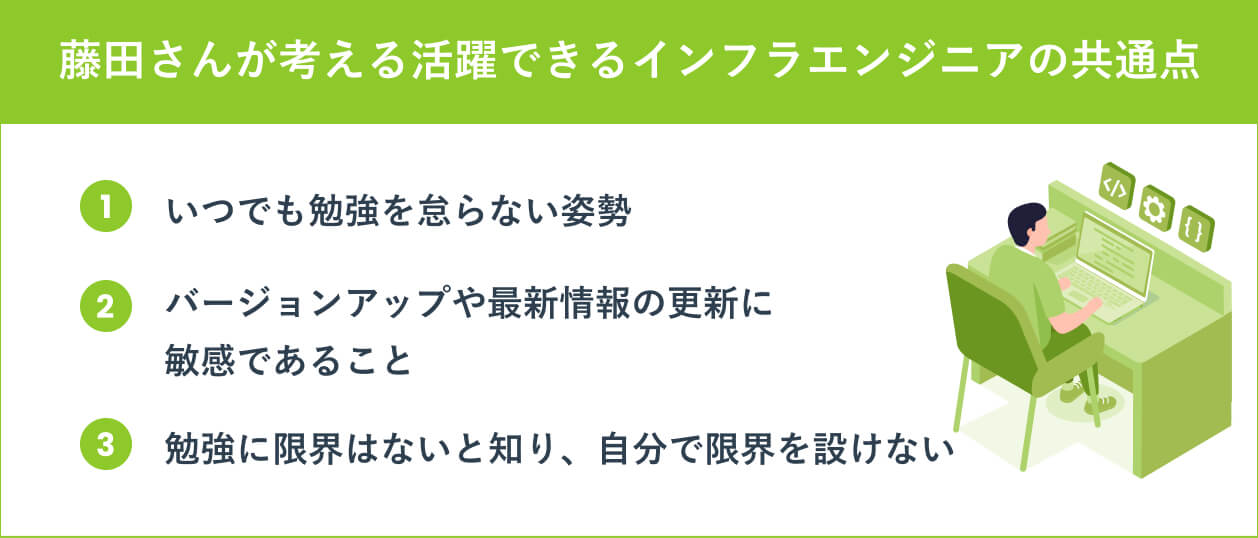

インフラエンジニアとして活躍するうえで不可欠なのは、新しい知識や情報をどんどん自分のものにしていくために勉強を怠らない姿勢です。その姿勢がない人はエンジニアとして生き残れません。

特にAmazonやGoogleといった巨大IT企業が最先端の技術を活かして開発競争を繰り広げているクラウドの世界では、頻繁にバージョンアップがおこなわれたり、新技術が論文として発表されたりしています。

ですから技術関連のニュースには常にアンテナを張り、時には英語で書かれた最新の論文に目を通して最新情報をキャッチアップしていくことも必要になります。

先ほど説明したようにクラウドとオンプレミスの世界は、ある意味つながっているので、オンプレミスのインフラエンジニアもクラウドに関する情報に敏感であるべきです。

私自身は最新ニュースや新しい論文からの情報収集に努めながら、エンジニアの勉強会やセミナーにもできる限り参加して、知識の面で後れを取らないようにしています。周りを見ても、そういう姿勢があるエンジニアはしっかり活躍を続けています。

勉強する範囲や対象を「ここまで」と自分で決めてしまい、気づいたときには時代に取り残されて淘汰されていったエンジニアも見てきました。常に最新の知識を求めて学ぶことの重要性は本当に実感しています。

インフラエンジニアのキャリアを大別すると、専門領域を究めるスペシャリストの道と、マネジメント側のキャリアを選択する道の2つがあります。どちらが良いとか好ましいということはありません。エンジニアの状況や条件で選ぶべきで、個々のエンジニアによって選択肢が変わって当然です。

ただし傾向として、エンジニアの卵たちの多くは将来的にスペシャリストを目指してこの業界に入ってきます。私も若い頃はどちらかといえばスペシャリスト的な将来像を漠然と思い描いていたと思います。

そんな当人の思いとは別に、経験を積み全体を見渡せる余裕が生まれる段階になると、プロジェクトを回すために会社からマネジメント側の業務を依頼されるのも自然な流れです。私も結局、そういった経緯でマネージャーの仕事をするようになりました。

そこは個々のエンジニアが自分で判断すべきことで、年齢が上がったらマネジメントの道へ進まなくてはいけないといった決まりなんてありません。年齢が上がれば新たに学べる量が少なくなるのは確かで、同じスキルがあるなら若手に期待したいという企業の論理があるのも仕方のないこと。そこでどういう選択をするかは人それぞれです。

でも逆にいえば優れたスキルがあるエンジニアに年齢は関係なく、キャリアにふさわしいスキルアップができていれば、年齢が上がっても活躍の場を見つけるのは難しくないはずです。エンジニアである限り勉強し続ける意欲があれば、いつまでも活躍の場を得ることができるはずです。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04