CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

Eiichi Horiuchi・大学の情報系学部を卒業。大学院でコンピューターサイエンス(情報工学)の修士号を取得後、システムインテグレーター企業で発電プラント関連の動特性モデルのシミュレーションを担当。その後、e-learning系のベンチャー等でWeb開発担当やプロジェクトマネージャーを務める。2020年7月よりエンジニアリングマネージャーとしてカラダノートに参画し、2023年10月より現職

いまの子どもたちと同じように、私も小さな頃からパソコンに触れながら育ちました。パソコンでタイピングゲームをしたり遊んでいたので身近な存在でしたが、私の場合はコンピューター関連の仕事に特別な思いはありませんでした。

ITエンジニアを目指したのは、大学進学を前にした進路選択がきっかけです。その頃は就職氷河期で先輩世代が四苦八苦する一方で、ITブームが盛り上がりIT系の知識やスキルを持つ人材が引く手あまたという印象を持っていました。

とくに就きたい仕事もなかったので、就職に困らなさそうで景気も良いIT系に就職するのが良いのかなと思い、就職に有利そうな情報系学部に進学したわけです。

ところが実際に情報系学部に入り、大学1年生のときに初めてやってみたプログラミングが面白く、自分に合っていると思いどんどんのめりこんでいきました。そこからは本気でITエンジニアを目指すようになって大学院にまで進学。コンピューターサイエンスを身につけることができました。

新卒で入社したのは中堅システムインテグレーター企業、いわゆるSIer(エスアイアー)でした。担当したのは原子力発電所のシミュレーションの設計と実装です。発電所で起き得るさまざまな状況に対応するための訓練にかかわる仕事ですから、高い集中力が求められ緊張感も大きかったですね。先輩方の指導も厳しいものでした。しかしその分、エンジニアとしてだけでなく社会人としての基礎も含めて鍛えられました。

4年半ほど務めて、SIerでの仕事をやり切ったと感じとより仕事の幅を広げたいと考え、次は自社開発企業へ転職しました。

顧客企業のシステム開発を請け負うSIerでは基本的にシステムを開発するまででしたが、自社開発企業はシステムの面倒を見続けていく必要があります。たとえば定期的なサーベイランス、つまりシステムがうまく動き続けているかを調べて監視したり、場合によってはアプリケーションの見直しが必要になったりもします。

もちろんSIerにいた当時も、そういった仕事の内容は知っていますしイメージもできましたが、実際に取り組むとイメージしているだけではやはり雲泥の差がありました。

転職先は自社開発をする事業会社。具体的にはe-learning系のベンチャー企業でした。在籍した5年ほどの間に、Webセミナーシステムの開発責任者を任されシステムのリプレースをやり遂げました。開発責任者として、システムの構成要素を分解して整理し直して再構築する。インフラ領域にもアプリケーション領域にも目配りし適切な構成を考える。予算を含む現実的な条件との折り合いを付けつつ最適解を探す。理想のインフラやアプリケーションが無理でも、実現可能な範囲内の次善の策を考案する。エンドユーザーを含むすべてのステークホルダーの状況も頭に入れつつ判断する。このように、すべてが求められます。

自社開発ならではの経験を積みました。問題の切り分け、分解、整理をした上での計画の立案、現実的なロードマップ作り……。そんな幅広いノウハウが、自社開発でプロジェクトの責任者を務めるエンジニアには必要になります。

システム開発責任者として仕事をすることで、インフラ領域もアプリケーション領域も理解していなければならず、エンジニアとしての経験を積むことができました。

この2社目の経験が、キャリアのターニングポイントになりました。1社目でのソフトウェアエンジニアとしての仕事に始まり、2社目ではWebサービスの根幹に必要だったインフラ領域での知見や経験を積むことになり、アプリ開発にも携わりました。

そのように活躍領域を広げると同時に、各領域を束ねるエンジニアリングマネジメントの仕事にも踏み込んでいくことに。当時、さらにマネジメントの経験値を重ねたいと思ったことが現在のキャリアにつながる結果となりました。

当時、カラダノートではVPoEを募集していました。これはVice President of Engineeringの略称です。CTO(Chief Technological Officer)と同様に技術系の先頭に立つポジションですが、それぞれの会社によって定義は異なりますが、CTOが技術面をリードする立場であるのに対し、VpoEは組織マネジメントが主たる役割で、採用から組織編制までを担いエンジニアを束ねる役割であることが多いです。

2社目の経験でエンジニアリングマネジメントの面白さに目覚めたことが現在のキャリアの原点になっています。

キャリアのターニングポイントになった会社から、もう1社別の会社を経て、4社目として参画したのがカラダノートでした。3回目の転職を決めた理由は、仕事の幅が広がり、責任も重くなってくると自分に不足している能力が見えてきたからです。

それまではエンジニアとして開発に携わる一方でプロジェクトを指揮する、いわばプレイングマネージャーのような形で仕事をしていたわけですが、自分はもっとマネジメント能力を磨かなくてはと感じていました。

SIerと事業会社の両方を経験して感じたのは、事業会社でエンジニアの仕事をするなら、エンジニア領域で自分が担当する仕事に関心があるだけでなく、事業そのものにも興味とやりがいを感じる会社を選ぶのが幸せだという点です。

その意味でカラダノートのビジョンである「家族の健康を 支え笑顔をふやす」に共感でき、子育てや健康を手助けするサービスを展開する事業内容にもやりがいを感じました。ちょうど第1子が産まれたタイミングに重なったことも影響があったと思います。

任せてもらう仕事のポジションも、エンジニアリングマネジメントという自分のなかで一番興味が高まっていた領域で力を発揮することが可能なものだったので、すぐに転職を決断できました。

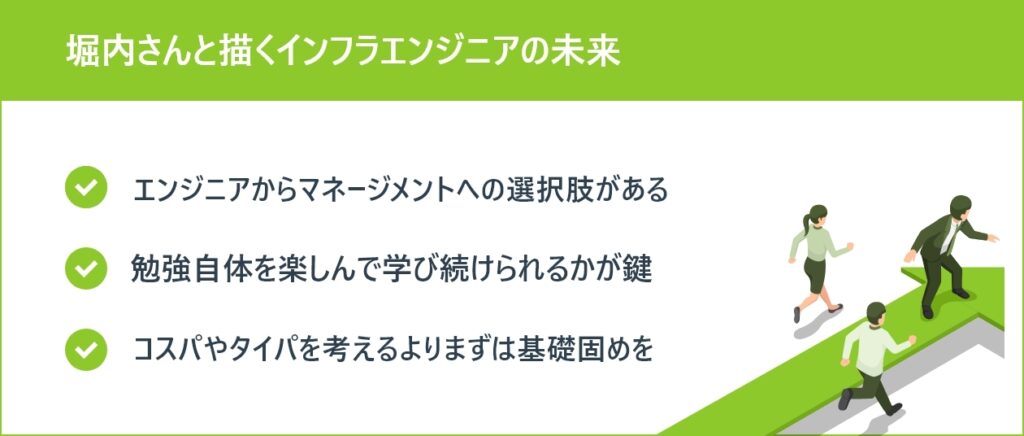

近年、インフラエンジニアであれフロントエンドやバックエンドであれ、エンジニアの活躍領域は境界線があいまいになりつつある傾向です。たとえばインフラエンジニア一本で活躍するというより、インフラエンジニアを核として周辺の領域のエンジニアリングの知識・経験をフルに使って仕事をする。そんなイメージです。

つまりインフラエンジニアはサービスが動く土台を作り、安定稼働を支えるのが仕事ですが、そのためにはインフラの上で動作するアプリケーションについて知っていなければより良い基盤は作れないと思います。したがってインフラだけ、アプリケーションだけでは将来的な活躍の範囲は狭まっていくのではないでしょうか。

たとえば自動車のことを知っていなければ安全・快適な道路を作ることはできません。どの位置に信号機を設置するのが良いか、将来の交通量の増減に備えて何を準備しておくべきかなど、幅広い知識と視点が欠かせません。エンジニアの仕事も同じです。

インフラエンジニアの魅力を挙げれば、やはり製品やサービスが機能するための基盤を支え、目立たなくても最も重要な部分を支えているという醍醐味でしょうか。

インフラエンジニアのなかで今後変化が大きいと思われるのがサーバ系の仕事です。最近はAWS(アマゾン・ウェブ・サービス)をはじめとするクラウドサービスが当たり前になっており、仕事の中身も変化しています。

ただし個人的にはクラウド領域の仕事は、最も技術進化の影響を受けると思っています。物理的にサーバを設置してインフラを構築していた時代は、全体を機能させるためにノウハウもスキルも必要でした。しかしクラウドの場合は指示さえ出せば、あとはクラウド側が勝手に機能するよう調整する技術が進化すると予想できるので、AIの台頭と相まってエンジニアの活躍の仕方は変わっていくと、私は考えています。

同じインフラでもデータ領域のエンジニアは需要が増すのではないかと思います。AI時代にはデータがより重要性を増しますし、企業の内か外かを問わず散らばっているデータを共有できる仕組み作りを避けて通れません。

私が見てきた優れたエンジニアの共通点はやはり、エンジニアリングについて勉強を怠らない姿勢です。たとえば、インフラエンジニアは基礎が極めて重要です。現在最先端のAWSをきちんと理解するには、その土台となっているソフトウェアやハードウェアの基本な知識や理論について知っておかねばなりません。

そこまでをまずしっかり学ぶ。そのうえで、技術もサービスも進化し更新され続けますから、常に新しい情報を取り込んでいく。それ自体が楽しいと思えるなら、苦労を伴いながらでもエンジニアの仕事をずっと続けることができると思います。

私たちが求める人材も、基礎を大事にしつつ何より技術が好きで学び続けられる人が理想としてはあります。そのうえで、カラダノートでは主体性、リーダーシップ、チームワークを持った人材を求めています。

ここで言うチームワークは、単なる仲良し集団という意味ではありません。自分以外の意見にも敬意を持って耳を傾け、そのうえで言うべき意見は言い、発言には責任を持ちコミットするという意味です。

これからインフラエンジニアなどエンジニアを目指す若い方々にアドバイスしたいのは、コスパやタイパを考えないこと。エンジニアになる道筋や、エンジニアとしての成長に近道はありません。

コスパやタイパを意識し始めたら、一人前のエンジニアへの道を歩み続けられないと思いますね。スポーツ選手は基礎が大事で、体幹トレーニングや筋力トレーニングなどの基礎ができて初めて技術トレーニングが生きて来ます。

エンジニアも同じ。基礎知識をしっかり固めておくと後々の伸びが違いますし、新しい情報を仕入れるときにも理解が早くなります。ところが基礎の習得はつまらない面があるので、そこを乗り越えて基礎を固められるかどうかで将来が変わってきます。

エンジニアを目指す基礎固めのために一つの目安となる資格が「基本情報技術者試験」です。本当に基礎的な知識を問うこの資格をクリアできれば、その土台の上に成長の足掛かりを築いていけるはずです。

インフラエンジニアもその他のエンジニアも、歩みが常に順調とは限りません。壁にぶつかる場面は必ず訪れます。そんなときは、まったく違うジャンルの本を読んだり、趣味の情報に触れて頭をリフレッシュします。

私も昔は読書したりネット情報をチェックしたりする際には、技術に関連したものばかり。ビジネスのノウハウ本や自己啓発書の類には興味ありませんでした。しかし壁にぶつかったあるとき、ふと自己啓発本の名著とされる『7つの習慣』を手に取ってみて、自分とはまったく違う視点を知り刺激を受けました。

それが壁を突破するヒントになって以来、それまでは興味を持っていなかったり、関係がないと考えていた分野にも目を向けるようになり、それまで関心がなかった歴史なども面白いと思うようになりました。困難に対峙したときには視点の多さが役立ちます。エンジニアとして活躍していくためにも、幅広い知識を得て視野を広げていこうと思っています。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04