CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

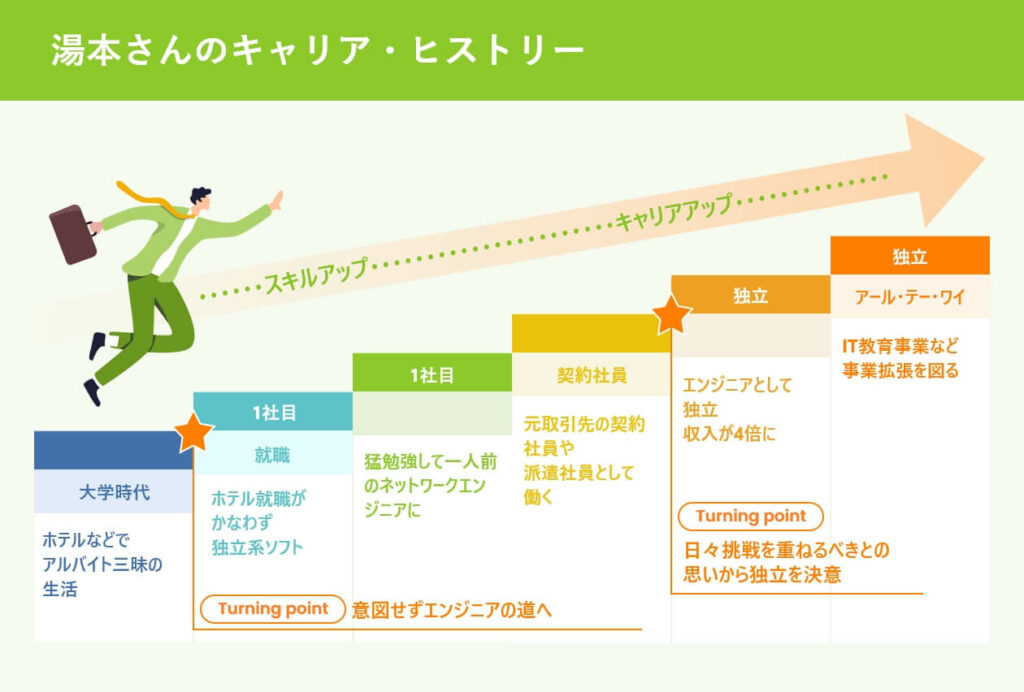

Ryoichi Yumoto・北海道から上京し大学で経営学を学ぶ。大学卒業後、札幌のソフトハウス企業に新卒入社し東京事務所への配属となる。SE兼プログラマーとして働くも3年ほどで退職。その後は取引先だった企業の契約社員や、派遣社員を経て1990年に29歳で独立しソフトウェア開発のアール・テー・ワイを創業。情報処理技術者向け教育やインターネットプロバイダ等にも事業を拡張。1998年に株式会社へ組織変更し現職

大学生時代も就活当時も自分がエンジニアになるとは予想もしていませんでした。大学は経営学部でしたし、それまでもコンピューターとは縁のない生活。経営学部では情報処理のカリキュラムがありましたが単位は未取得です。そもそも勉強熱心な学生ではありませんでしたね。

出身は北海道ですが東京の大学に入学したので、生活費を自分で賄おうとアルバイト三昧の学生生活。ホテルで宴会やレストランのウェイター、バーテンのアルバイトをしていたので平均月収が20万円くらいあり、多い月は30万円台のこともありました。

アルバイトばかりしていたので成績は最低ランク。何とか卒業はしたものの、成績が良くなかったので就活では苦労しました。考えてみれば本末転倒な話ですが、アルバイトに精を出したから勉強はおろそかになったものの、アルバイト経験を通してホテルの仕事に興味が湧いていたし、仕事にもある程度自信が持てたので就活ではシティホテルを目指しました。

ところが芳しくない学業成績が足を引っ張り、軒並みシティホテルの選考では書類審査落ち。高卒待遇という条件で入社を誘ってくれたホテルはあったのですが、大学まで行かせてくれた親にも申し訳なく、自分としても高卒待遇は納得できなかったのでホテル業界は断念。結局、たいして考えもせずに応募した札幌の独立系のソフトハウスから内定をもらえたので、その会社に就職しました。

ソフトハウスとはシステム開発系のIT企業の総称ですが、当時はITという言葉もまだない時代で、ソフトハウスとはどのような仕事をする業態なのかすら良くわかっていなかったほどです。IT系企業に関心があったというより、札幌の会社に入れば北海道に戻って仕事ができることと、実家の岩見沢から通勤可能だったことが決め手になりました。もっとも実際には新人研修を終えるとすぐに東京勤務の辞令が出て東京に逆戻りでしたが(笑)。

そんな駄目学生だった私がIT業界に入り、いまでは会社を運営し代表取締役を務めています。そう考えると、学生時代の学業成績とか仕事を始める段階での知識とかは、決定的に重要な要素ではないと思わざるを得ません。

仕事を始めてから知識を覚えたり、まわりに成長させてもらえる環境を得られれば、あるいはそういう環境を手に入れる努力を惜しまなければ、キャリアアップは可能だということです。

そんな就活を経てわけもわからず入ったソフトハウスでしたが、会社側は私をエンジニアの卵として採用し、新人研修から早速エンジニア養成のトレーニングが課されました。

まだパソコンもほとんどない時代だったので、プログラムを紙に書いてコーディングし、プログラミング言語を学ぶところからスタート。仕様書の読み方やマニュアルも理解できなければならない。まわりに後れを取らないよう着いていくのに必死でした。人生で一番勉強をした時期だったと思います。

でも努力の甲斐があって何とかエンジニアとして仕事をこなせるようになったおかげで、その後の波乱を乗り切れたのだと思います。波乱というのは、勤務していた会社の経営が傾いてしまったことをきっかけに、入社から3年ほどした頃に会社を辞めたことです。

その後は会社員時代に担当していたプロジェクト先の企業が契約社員として誘ってくれたので、1年ほどその会社で働き、それから派遣会社に所属して各種企業でエンジニアとして働きました。その間にプログラマーとしてあるいはSEとしてさまざまな経験を積めましたね。

エンジニアとしての自信がついてきたタイミングで、当時、派遣社員として働いていた企業から、「独立したら直接契約しても良い」との話があり独立を決断しました。派遣会社経由の給料の4倍の収入が得られるのも独立を決断した理由の一つです。

29歳での独立でしたが、さほど不安はありませんでした。もともと派遣社員は有期契約で一生安定した身分ではないですし、人生自体が確実に先を見通せるようなものでもないと考えていましたから、それほど大きな違いはないだろうと。いずれにしても前に進まねばならないという思いも背中を押しました。

人生は日々挑戦を繰り返していくべきだというのが当時からいまも変わらない思いです。安定ばかり求めて保守的になってしまえば、現状を守ることが優先事項になり挑戦はできません。つまり良くて現状維持の人生です。

ところが実際には世の中は日々前へ進んでいます。したがって自分にとっての現状維持は、まわりの目で見れば後退に見えるわけです。つまり挑戦を心掛けなければ一歩一歩後退していき、あるとき気付くと後ろは崖っぷちで、もう一歩も後退できない状況にもなりかねません。

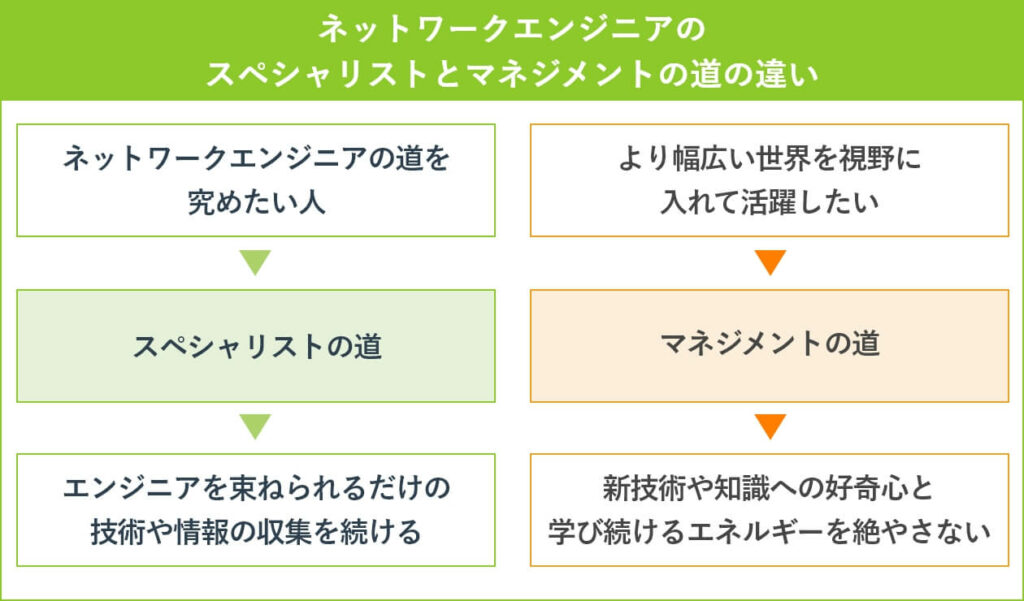

ですから独立してからも常に前進すること、エンジニアとしての勉強を怠らないことを意識してきました。学び続ける姿勢やわからないことへの探求心、好奇心はネットワークエンジニアとして無くしてはならない一番大切なものです。

学ぶ姿勢の重要性や探求心が重要だと考えていたからこそ、資格専門学校の模擬試験の問題作成にも携わりました。作成したのは国家資格の「データベーススペシャリスト」に関する模擬試験問題で、問題作成の作業は自分にとっても大いに勉強になりました。

1問作るだけでそれなりの報酬を得られるのですが、問題作成、必要となる図やグラフ作り、回答解説がワンセットなので、かなりの時間と手間と頭を使います。本業に支障がないように土・日を使い1日10時間以上を費やし、延べ20日間ほど。2カ月以上まるまる週末を潰して取り組みました。これを数年間引き受けていたのですが、結果的に自分にとっても大変良い勉強になりました。

エンジニアの仕事の大きな魅力のひとつは、エンジニアとしての勉強をすることや、プロジェクトに携わった経験が確実に自分の資産となりキャリアアップにつながる点でしょう。これは他の業種ではあまりないことです。

たとえば営業職であれば、売上成績は顧客企業の状況や市場全体の景気動向等にも左右されますし、まわりの人や環境に振り回されることが少なくありません。ところがエンジニアは自分の成長や仕事の成果につながる。努力が確実に報われる。それが魅力です。

エンジニアのなかで特別な魅力があるのがネットワークエンジニアです。それは比較的ロースキルのスタート地点から出発できる点。これがプログラマーとなると話は別です。ロールプレーイングゲームにたとえると、第一ステージのレベルが高すぎて、そこを攻略して次のステージに進むのが容易でない。プログラマーとはそんな世界です。

ところがネットワークエンジニアはある意味、誰でもなれる可能性があります。一定仕様が決まっていて、初めは手順書に沿って仕事をすればいいからです。インターネットやパソコン、スマホ、アプリなどに一定程度の興味、関心がある人であれば、ネットワークエンジニアを目指せます。これらにまったく関心がないとなると難しいですが、そのような人は現実的にはごく少数派だと思われます。ハードルは決して高くありません。

またロースキルの段階でもそれなりの仕事があり、ミドルクラスにはミドルクラスなりの、ハイエンドのスキルを持つ者にはハイエンドなりの仕事がそれぞれにある。だからネットワークエンジニアは自分のスキルレベルや能力に応じて、キャリアをスパイラル状に登っていきやすいのです。

ネットワークエンジニアとして必要なスキルや知識は、後からいくらでも学び身に付けられます。最初のうちに任される仕事にはマニュアルや手順書があり、その指示通りに仕事をすれば問題は生じません。問題はそこに留まってしまうことです。

マニュアルや手順書の指示を自分の知識として落とし込めなければ、いつまでたっても進歩はなく、その後に学んだスキルや知識をどのように応用していくべきかもわからず宝の持ち腐れになりかねません。

たとえば新人に任されることも多いサービスデスクの仕事で、ユーザーから「パスワードを忘れたので教えてほしい」という要望があったとします。マニュアルを見ればシステムのどの部分を確認しつつ、どういう手順を踏めば正しく対応できるか全部わかりますし、その通りに対応すればことは足ります。

しかし、それをするだけでは自身のスキルとして進歩がないわけです。単に指示通りにするだけでなく、パスワードを発行するとは相手にどういう権限を与えることになるのか。それが技術的に見るとセキュリティ上の課題にどう影響するか。そういったことを考えながらマニュアルの意味するところを読み解きながら仕事をすれば前に進めるわけです。

同じ事柄を見て同じことをやっても、何のためにそれをするかといった問題意識の有無によって、ネットワークエンジニアとしての成長の度合いは違ってきます。

ネットワークエンジニアを含むエンジニア全体について言えることですが、その仕事は専門に特化した技術面だけで成り立っているわけではありません。専門技術のスキルだけでなく、コミュニケーション能力などのいわゆるポータブルスキルも仕事で使う場面が必ずあります。

プロジェクトに携われば業務報告書の作成は必須だし、ミーティングの議事録作りを担当することもあるでしょう。運用ログの解析といった誰かがやらなければならない地道な仕事を任されることだってあります。技術的な仕事もあれば周辺の仕事もあるのは社会人なら誰でも同じです。

ネットワークエンジニアであってもオフィスワーカーです。WordやExcelといったオフィスツールを使ったり、メールや電話応答の作法が必要な場面も当然あります。エンジニアとしての技術やスキル以外のビジネスリテラシーを高めなければ、ネットワークエンジニアとして力を発揮できないとも言えるわけです。

それは、裏を返せば、ITリテラシーがなくともビジネスリテラシーがあればネットワークエンジニアになる素養はあるともいえるでしょう。

将来性の確かさはネットワークエンジニアの大きな特徴です。AIの進化やIoTの広がりで点検業務などは実際に足を運ばなくても可能になるなど、働き方は変わる可能性があります。ですがネットワークを設定したり、ハードとネットワークの橋渡し役を務める場面では、ネットワークエンジニアは必ず必要で、今後もますます需要が増えると考えられます。

しかも、あらゆるものがネットワークでつながる世界においてネットワークエンジニアは常に最先端の分野にかかわれる仕事という点でとてもおもしろい仕事だと思います。

今後5Gがさらに次の世代に移行すれば規格の変更に伴いネットワークに関するさまざまな仕事が発生するし、データ量も増大します。それに比例して人が係わらなければならず、自動化ができない仕事も増えるはず。ですからネットワークエンジニアに対する需要は今後も増していくと考えて良いでしょう。

取材・執筆:高岸洋行

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04