CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

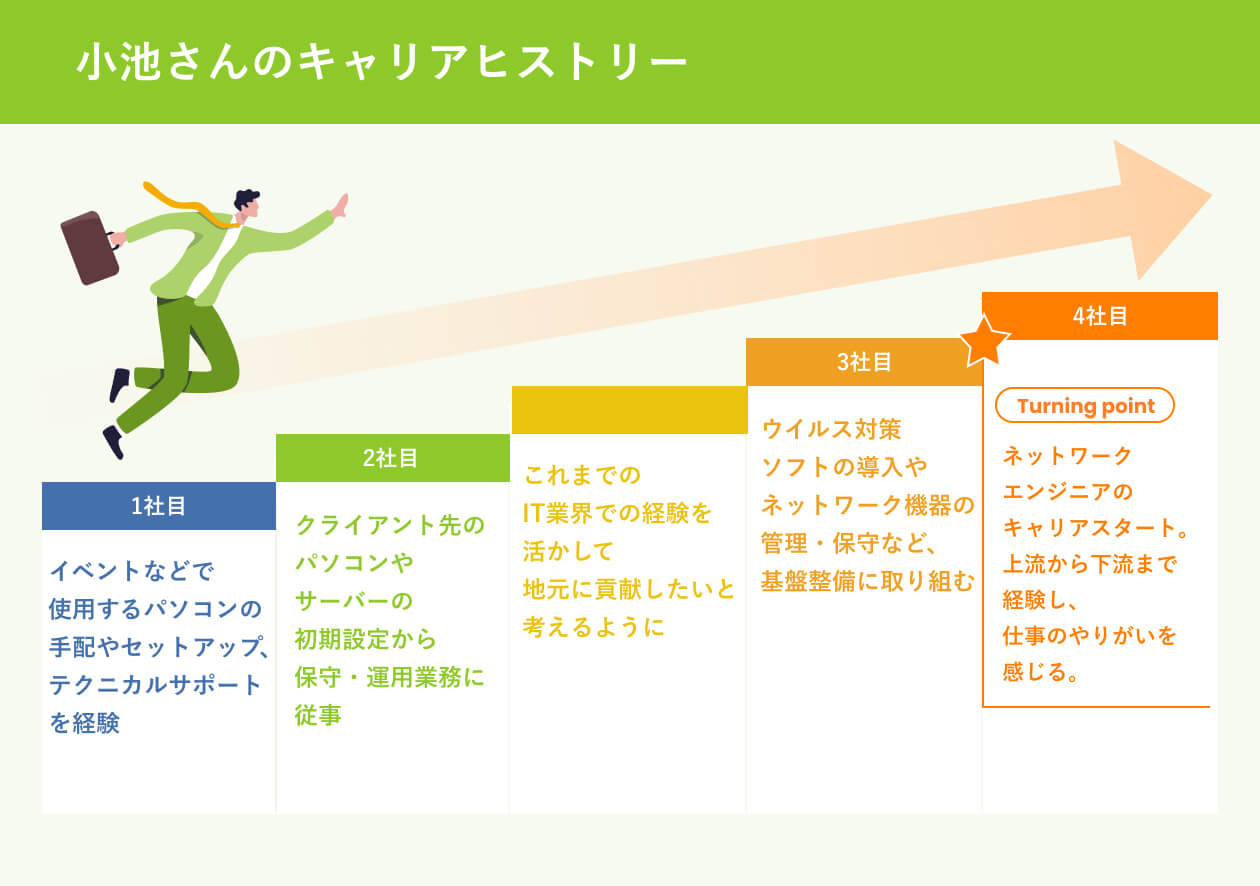

Tatsuro Koike・新卒でIT企業に就職し、イベントやセミナーで使用するパソコンの手配やセットアップ、テクニカルサポート業務を経験。その後、2回の転職で、パソコンやサーバーの初期設定から保守・運用、ウイルス対策ソフトの導入やネットワーク機器の運用管理などに取り組んだ。現在の会社に転職後、ネットワークエンジニアとして顧客との打ち合わせから見積もり作成、提案、実際の設計・構築、運用・保守まで一連の業務を担当。プリセールスも経験後、現在は常駐先のIT企業にて脆弱性診断およびCSIRT業務に従事する

大学時代は工学部に所属しており、コンピューター系ではありませんでした。しかし、当時はITバブルまっただ中で、インターネットがどんどんと普及している時代。そのあおりを受けて私自身も大学のコンピューター室に入り浸るようになり、自分の専攻よりもパソコンに触れることの方が楽しいと感じるようになったのです。

アルバイトも、IT企業でするようになりました。業務内容は、イベントやセミナーで使用するパソコンの手配やセットアップ、テクニカルサポートなど。初歩的な業務内容ですが、パソコンを触るのがとにかく楽しいと感じていたことを覚えています。

そして、パソコンに触っていられるのがおもしろいという一点で、そのままアルバイトをしていたIT企業にテクニカルサポートとして就職することにしました。これが、エンジニアとしてのキャリアの始まりです。

就職するまでの人生を振り返ると、エンジニアの仕事に就くことは、私にとって自然な流れだったと思います。幼少期から科学技術全般に興味を持ち、スペースシャトルや鉄道、自動車が好きだったのでパソコンに興味を持つのもごく自然なことでした。

さらに父親が技術職だったため、当時としては珍しく幼い頃から家にパソコンがあったのも大きかったと思います。その頃はゲームを作って遊んでいて、楽しいことを追求していったら自然とパソコンに詳しくなり、得意になっていました。

そして、インターネットの普及とともに、パソコンがマニア向けから一般化し始めたのが、ちょうど大学生のとき。周囲でもパソコンを使う人が増えていきました。その中で友達から「初期設定をやって欲しい」など頼られる機会が増えたことで、身近な人に貢献できる喜びを知り、パソコンやIT技術への関心が高まっていったように感じます。

1社目の会社で懸命に働いた後、より良い条件を求めて転職することにしました。そして、転職先した2社目の会社では、これまでの経験を活かし、顧客先のパソコンやサーバーの初期設定、保守・運用業務に携わりました。

しばらく勤めているうちに、これまでのIT業界での経験を活かし地元に貢献したいと考えるようになりました。そこで、再び転職活動を開始。転職フェアで出会った、地元の企業に就職することにしました。

その地元の企業は当初、エンジニアの募集をしていませんでした。ただ、話を聞いてみるとITインフラの整備やセキュリティ対策ができておらず、エンジニアの必要性が高まっているとのこと。自分のこれまでの経験が活かせると感じ転職したのです。

いざ、入社して社内の状況を確認してみると、セキュリティ対策が不十分であり、パソコンやネットワークの管理に課題がありました。地方の会社だったということも関係していると思いますが、ITに対する理解がまだまだ低く、予算も十分に割かれていないような状況。パソコンにウイルス対策ソフトが1つも入っていないなど、課題が山積みでした。

そこで転職後は、ウイルス対策ソフトの導入やネットワーク機器の管理・保守など、基盤整備に取り組みました。

今でも印象に残っているのが、会社が更新料のかからないウイルス対策を入れようとしたとき、費用対効果を踏まえてあまり意味がないと、提案をしたことがありました。そのときは会社の意向で私の提案は受け入れてもらえませんでしたが、こうした過去の行動を振り返ってみると、裁量が大きい環境で働くことは私の転職の軸になっていたように感じます。

ただ、私が入社した年の秋にリーマンショックが起こり、IT予算は真っ先にコストカットの対象となってしまったのです。さらに、東日本大震災の影響も受け、会社でやれることがなくなり、辞めざるをえない状況になってしまいました。

こうして次の転職先を探している状況で、これまでの経験を買われ、現在の会社に拾ってもらいました。そこから、私の「ネットワーク」エンジニアとしてのキャリアが始まったため、一番のターニングポイントだったと感じます。

現在の会社で働き出した当初は顧客先に常駐する働き方で、最初の常駐先はコピー機のメーカーでした。そこでは、コピー機を導入した顧客向けに、ネットワークの設計・構築やセキュリティ対策などをおこないました。

顧客との打ち合わせから見積もり作成、提案、そして実際の設計・構築、運用・保守まで、一連の業務を担当しました。規模の大きいシステム開発会社では、通常プリセールスなど顧客と接する担当が別にいるものですが、ここでは1人ですべてを担うことができたのです。

そのため、多くの経験を積むことができ、ネットワークエンジニアの仕事に大きなやりがいを感じるきっかけとなりました。顧客の要望をくみながら、案件の上流から下流までを自分の裁量で進めることができ、なおかつ直接的に感謝される仕事がとてもおもしろかったのです。

ネットワーク領域は未経験でしたが、仕事をやりながらスキルを身に付けていきました。ときには、会社で提供している検証機に満足できず、自分でセキュリティ対策機器をネットオークションサイトで購入し、自宅で検証作業をおこないながら、必要な知識を習得することもありました。

ですが、今振り返るとシスコシステムズ社が提供する「CCNA(Cisco Certified Network Associate)」や「CCNP(Cisco Certified Network Professional)」などの資格を取得しておけば良かったと思います。

当時のマネージャーからもネットワークの基礎をまず理解しておくために、CCNAやその上位資格のCCNPの取得を促されたこともあります。とはいえ私は、対象とする顧客の規模感では必要ないと判断してしまったのですが、未経験からエンジニアになるのであればこれほど就職に活かせる資格はないと思います。

そして、次の常駐先ではプリセールス(※1)も経験しました。その結果、やはり自分は自ら設計・構築をおこなうエンジニアの仕事が向いてるんだなと改めて感じました。プリセールスはどうしても顧客との対応に比重が置かれるため、もっと手を動かしながら専門性を高めたいと思うようになりました。

そこで、セキュリティ対策に特化した業務をおこなう、今の常駐先に異動させてもらうことにしました。現在はセキュリティ対応の専門家という立ち位置で、インシデントの対応やセキュリティの品質向上などをおこなっています。

※1 システム構築やソフトウェア製品の販売・導入をおこなう際に、営業担当に同行し、とくに技術にかかわる部分の専門的な説明や質疑応答をおこなう職種

これまでの経験を踏まえ、ネットワークエンジニアの魅力は2つあると思っています。

1つは困ったときに頼られる仕事であるため、顧客から感謝されやすい点です。ネットワークは、車でたとえるならばタイヤのようなものです。動いている間は目立たないものの、問題が起こったときに初めて助けを求められます。そうした困った状況で頼られ、専門家として問題を解決できるからこそ、顧客からも感謝されやすい仕事です。

2つ目は陳腐化しにくい普遍的な技術を身に付けることができる点です。プログラミングなどは次から次に新しい言語が出てきますが、ネットワークの基本原理は変わらないため、身に付けたスキルは長期間役立ちます。

ただし、業界全体にいえることですが、ITの進化は速いため常に最新の情報をキャッチアップする姿勢は求められます。

参考になるかはわかりませんが、私は昔から「Software Design(ソフトウェアデザイン)」という雑誌を読んでいます。これは大学時代からの習慣で、もう20年以上続いています。現在ではYouTubeなどで情報収集をする人も多いと思いますが、どんな形でも良いので技術を吸収する習慣を持っておくと良いかもしれません。

最近感じるのですが、ネットワークエンジニアとして単にネットワーク機器を操作するだけでなく、自動化に向けたプログラミングスキルも求められるようになってきました。

私もまだまだ勉強中ですが、「Ansible(アンシブル)」などの自動化ツールや「Python(パイソン)」などのプログラミング言語を学ぶ必要性も出てきています。また、最近は「AWS(アマゾン ウェブ サービス)」などのクラウドサービスを現場で触る機会も増えてきました。

特に、AWSなどはアカウントを作れば、別に機材を買わなくともすぐに触ることができます。こうして実際に触りながら、技術を習得することも大切です。

最後になりますが、ネットワークは、サーバーやサービスが動く土台にあたる部分です。そのため、今後も引き続きネットワークエンジニアの重要性は増していくと思います。

最近では、セキュリティ人材が不足しているという話をよく耳にします。国や組織が関与したサイバー攻撃などの危険性もうたわれるようになり、このような状況下では、安全保障の観点からもセキュリティの重要性はますます増しているのです。

さらに、新型コロナウイルス感染症によってリモートワークが定着した今、情報漏洩を防ぐという観点でもセキュリティは重要です。こうしたセキュリティ対策の部分に、ネットワークエンジニアが介在する余地は十分にあります。

皆さんも未来の展望を考えながら、自分なりに目標を設定し、スキルや資格の習得など新しいチャレンジを続けていってください。そうすれば自ずと、道は開けていくと思います。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04