CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

Koji Matsuura・飲食業から異業種転職で入社した会社にて、汎用系システムをオープン系システムへリプレイスするため業務分析やネットワーク設計・構築をおこなう。その後、転職した会社でモバイルコンテンツを主とするWebサービスの開発に従事。3社目では、データセンターのシステム部門にて、ハードウェアやミドルウェア、OSの構築を行いながら社内システムを整備。その後、フリーランスを経験後、現在は、スパイスファクトリーでインフラ周り全般を担当する

エンジニアになるきっかけは、今考えると小学生の頃まで遡ります。というのも、小学生の頃、8Bitパソコンと呼ばれる個人が趣味で使うようなパソコンを利用し、友達とゲームを作って遊んでいました。その頃はファミコンなどの家庭用ゲームが出る前だったので「とにかくゲームをしたい」という単純な理由で、パソコンに触れたのが最初です。ただ、当時のパソコンは用途が限定されており、ゲームを作って遊ぶのに飽きると、そこからしばらくは離れていました。

しかし、社会人になり、Macと出会ったことで再びパソコンの世界に魅了されていきます。その当時、windows95(1995年)が発売され、パソコンブームが到来している時期でした。小学生のときは100万円近くしたMacのパソコンも、ようやく一般の人でも手が届く値段まで下がってきた頃。ブームの最中、私もMacのパソコンを購入し、触ってみたのですが、小学生のときと比べて格段にできることが増えており、どんどんのめり込んでいきました。

パソコンは、いわばいろいろな興味が詰まった箱。その箱のなかで、いろいろな情報を検索できたり、PhotoshopやIllustratorなどを使ってクリエイティブな表現ができたりすることに魅了されました。

こうしたパソコンブームの波を受け、当時勤めていた会社でも、インターネット事業部が立ち上がることになりました。とはいえ、社内にはまだまだインターネットやパソコンに詳しい人がいない状況でした。そんななか、当時ではいち早くパソコンを触っていた人間だったため、それを知っていた当時の上司に「インターネット事業部ができるからやってみないか」と誘われるかたちで異動しました。趣味で触っていたパソコンの知識が、仕事でも活きる機会が来たのです。

その後、インターネット事業部の解体に伴い、情報システム部へ異動しました。ここから、汎用系システムをオープン系システムへとリプレイスするための業務分析やネットワーク設計・構築を担当するようになり、インフラエンジニアとして働き始めます。

私が異動する以前は、ネットワークの設計・構築などをできる人が社内にいなかったため、汎用機を使ったシステム開発を社外に外注していました。しかし、社内でオープン系システムを内製しようということになったタイミングでの異動でした。内製するために社内でネットワークの設計をおこなう必要があったのですが、これまでまったくやったことのない業務。そのため、海外のサイトからすべて英語で情報を取ってきて、辞書を片手に翻訳しながらやり方を覚えていきました。当時は、いまほど日本語のサイトが充実しておらず、情報を取得するためには海外のサイトを見るしかなかったのです。大変でしたけど、まったく苦痛ではなく、それよりも知りたい、きちんと動かせるようになりたいという気持ちが大きかったですね。

また、ネットワークの設計に携わるなかで、IPアドレスの管理やドメインとの紐付きなど、インターネットそのものの仕組みが知れたことも、仕事のモチベーションになりました。

ただ、結局、内製化は難しいとの判断になり、これまで通りシステム開発を外注する方向へと、会社の意向が決まりました。必然的に私のやることもひと区切りついたので、良いタイミングだと思い、業務範囲を広げながらさまざまなシステム開発に携わりたいという考えのもと、Webサービスなどを受託開発する会社に転職しました。

そこでは、モバイルコンテンツを主としたWebサービスの開発をメインに担当し、ネットワークからミドルウェア、プログラミングまで幅広く経験させてもらいました。業界全体的にまだ若く、どんなにキャリアが長い人でも5年程度。そのため、特定のプロフェッショナルに頼るというよりも、開発メンバー全員で互いに補い合いながら仕事をしていきました。

幅広い業務を経験でき、エンジニアの仕事にどんどんのめり込んでいった時期でした。しかし、私の仕事への熱量とは裏腹に徐々に会社は縮小し、開発部隊も解散することになってしまったのです。そこで、当時付き合いのあった会社のシステム部門に、転職しました。そこでは、ハードウェア、ミドルウェア、OSの構築を行いながら社内システムを整備。経理部の業務効率化を目的としたシステムの構築なども担当。当時は、今のように外部のクラウドサービスを導入するのではなく、社内や外注を通じて独自の業務システムを構築するのが一般的だったためです。

その後、社内のシステムを一通り整備し終わり、やりきった感覚が出てきました。そこで、またさまざまなシステムの開発に携わりたいと考え、今度は会社員ではなくフリーランスに挑戦しようと会社に辞表を提出。フリーランスになってからはエンタメ系や飲料メーカーのサイトなど、比較的アクセス数の多い大手企業の案件を中心に、開発に携わりました。

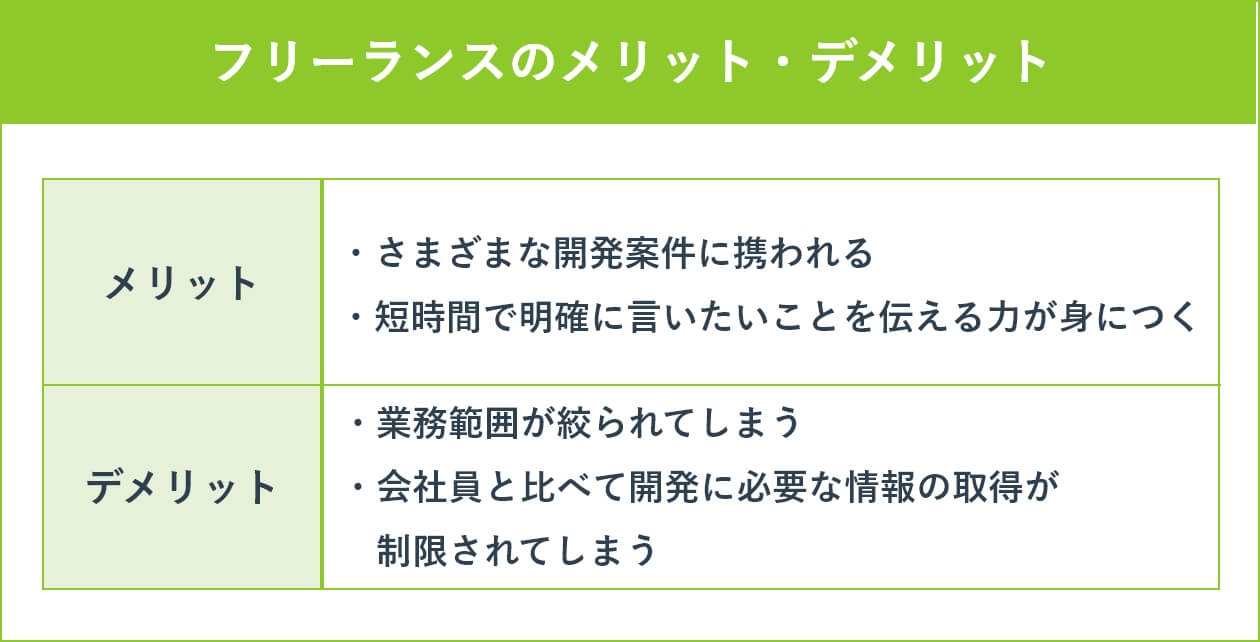

フリーランスになったのは、キャリアのなかで大きなターニングポイントです。というのも、仕事の成果に対する評価が厳しい状況に置かれることで、仕事に必要なスキルが鍛えられました。たとえば、意思決定者とのコミュニケーション部分。フリーランスだと、意思決定者と会話する機会は、圧倒的に少なくなります。そのため、数少ない意思決定者と話す機会において、短時間で意思決定できる情報を伝えないといけません。そのスキルは非常に磨かれましたね。同時に、フリーランスの良さを感じることができました。さまざまな案件に携われるため、自分の知見を広げることができたわけです。

一方で、フリーランスのデメリットも感じました。それが、業務範囲を広げづらいという点です。フリーランスは基本的に自分ができる業務に対して案件が割り当てられます。そのため、そこから業務範囲を広げようと思っても難しいわけです。これが会社員であれば、成長の機会を与えるために、これまで未経験の業務に挑戦させようということは往々にしてあるわけです。

さらに、フリーランスでは社員と比べて取得できる情報が案件の業務範囲に限定されてしまうため、より良い仕事をしたいと思ったときに本当は開発に欲しい情報をもらえないということも起きます。すると必然的に、着手できる業務の範囲が限られてしまうのです。

そうした経験もあり、業務範囲を広げつつ、もう一度会社に戻って開発をしたいと思い、現在のスパイスファクトリーに就職しました。スパイスファクトリーでは受注案件や自社業務を中心に、インフラ全般を担当。社内の情報をフル活用しながら、幅広く開発をやらせてもらっています。

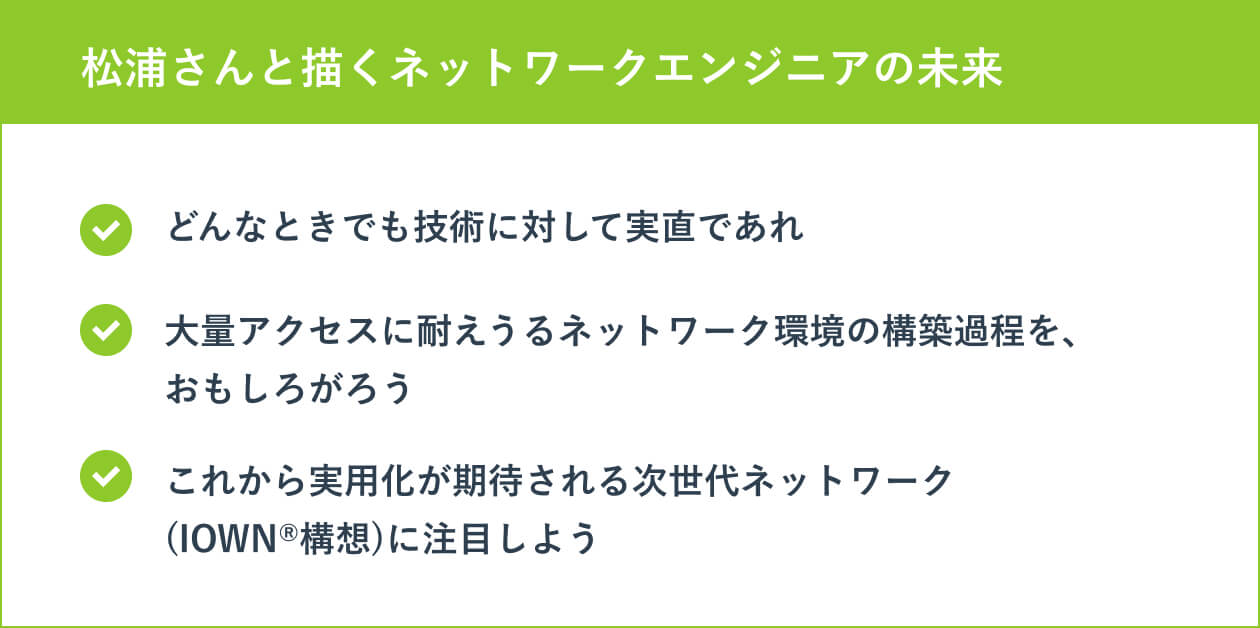

このように会社員、フリーランスとさまざまなキャリアを歩んできたわけですが、私がこれまでエンジニアとして大事にしてきたのは「技術に対して実直である」ことです。たとえば、インシデントが発生した場合、 何が原因で、なぜ起きてしまったのか、あくまでも技術をベースに明確にします。そこに、技術以外の私情を挟んでしまうと原因を明確にできず、普及作業が遅れてしまうためです。このようにあくまでも技術をベースに考えるという意味で、技術に対して実直であることを大事にしてきました。

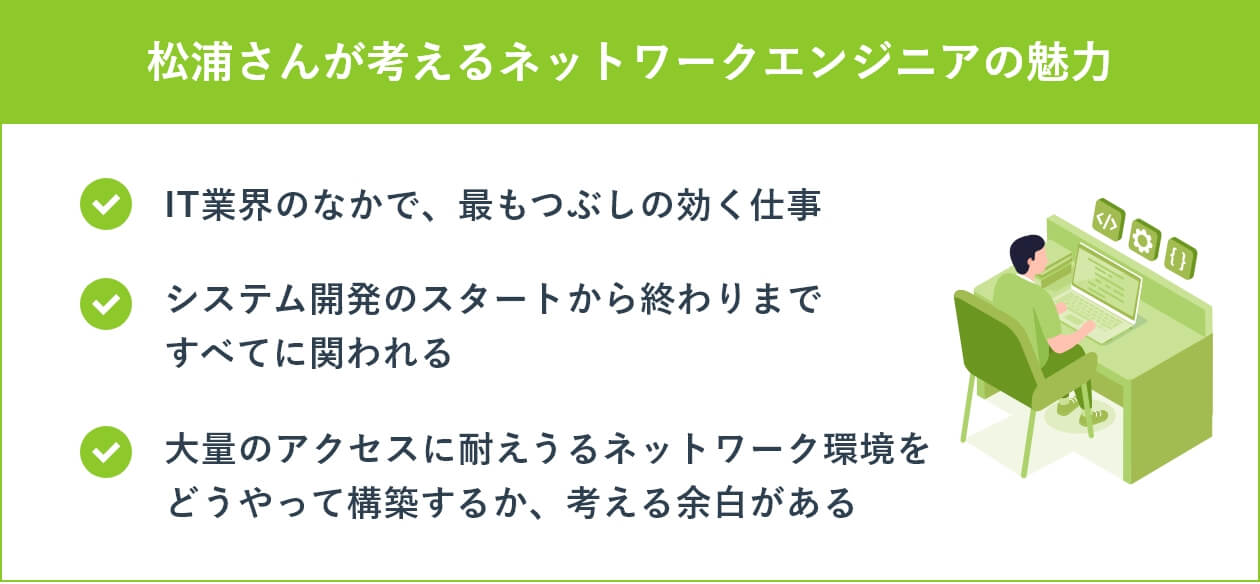

これまで携わってきて感じるネットワークエンジニアの魅力は、3つあります。

1つは、IT業界のなかで、最もつぶしの効く仕事であることです。たとえばプログラミングだと新しい言語がすぐにできてしまうため、学習コストが高い傾向にあります。一方でインフラ周りの知識はスパンが長く、汎用性も高いものです。そのため、これまでの経験が無駄になりにくいといえます。

2つ目は、システム開発のスタートから終わりまですべてに関われることです。ネットワークの構築自体をおこなうのは短い期間ですが、システム自体が稼働するまでの期間から、稼働後、システムの役割が終えるまでずっと携われることができます。このようにシステムが新しく生まれ、アクセス数が大きくなって成長していく様を見られるのは魅力の1つです。

3つ目は、やりがいにも近い部分ですが、大量のアクセスに耐えうるネットワーク環境をどうやって構築するか、考える余白があることです。ネットワークエンジニアにとって、サーバーが落ち、サイトにアクセスできなくなることは負けを意味します。安定している、つまり何もないことが勝ちなのです。そのため、未然に対策を施し、大量のアクセスに耐えられるネットワーク環境を設計・構築する過程は、考える余白があり、非常におもしろいところです。

さらに今後、2019年5月にNTTが発表した次世代ネットワーク(IOWN®構想)などが実用化されていくと、通信速度がいまの10倍以上になる可能性も出てきます。そうした通信環境に耐えうるネットワーク環境を構築する必要があるため、今後ネットワークエンジニアの活躍用途はますます広がる可能性があると考えています。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04