CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

Kazufumi Tanaka・大学卒業後、機械会社のOA開発部門に入社し、新聞販売店の顧客管理システムを担当。その後、大手企業や公共機関向けのシステム開発をおこなう会社に転職。複数の大手企業、公共機関のシステム開発におけるプロジェクトリーダーを経て独立。大手通信会社の開発案件を担当するなかで、誘いを受け、医療データベース事業を展開する会社のシステム部長を経て、フロンティア・フィールドに入社し現職

現在はカスタマーサクセス推進部 システム導入担当としてネットワークエンジニアを統括する役割も担っていますが、キャリアのスタートは開発エンジニアでした。

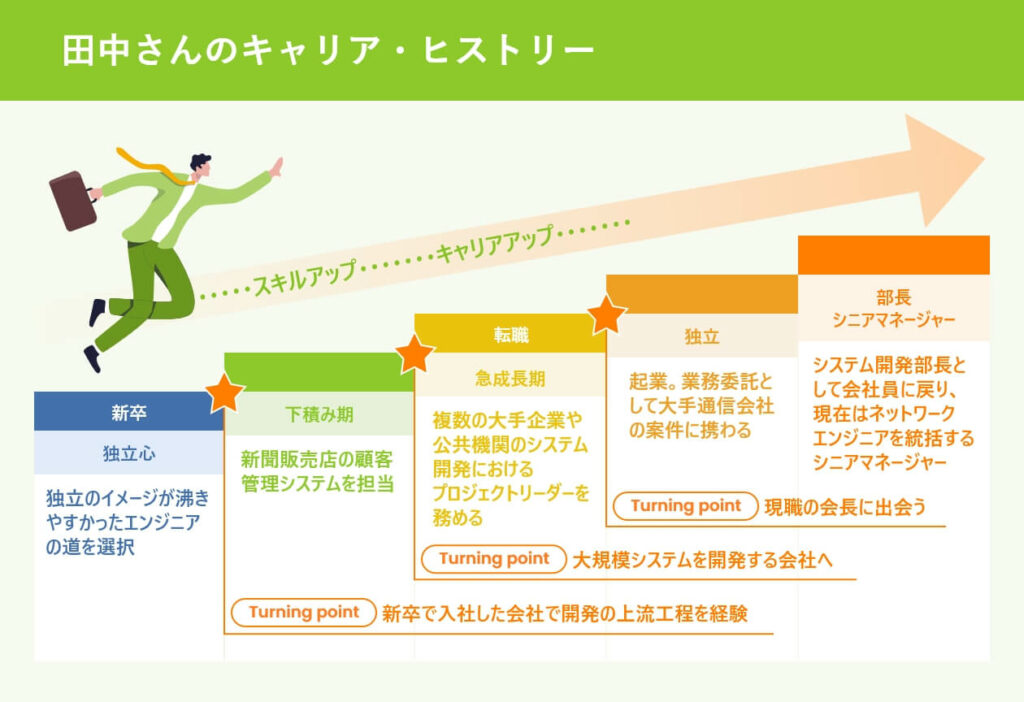

元々、大学の頃から独立心があり、いずれは会社を作りたいと思っていました。とはいえ、まずは就職して何かしらスキルを身につけないことには始まらないと思い、独立のイメージが湧きやすかったエンジニアの道を選択。大学で学んだプログラミング言語が活かせそうな機械会社のOA開発部門に入社しました。

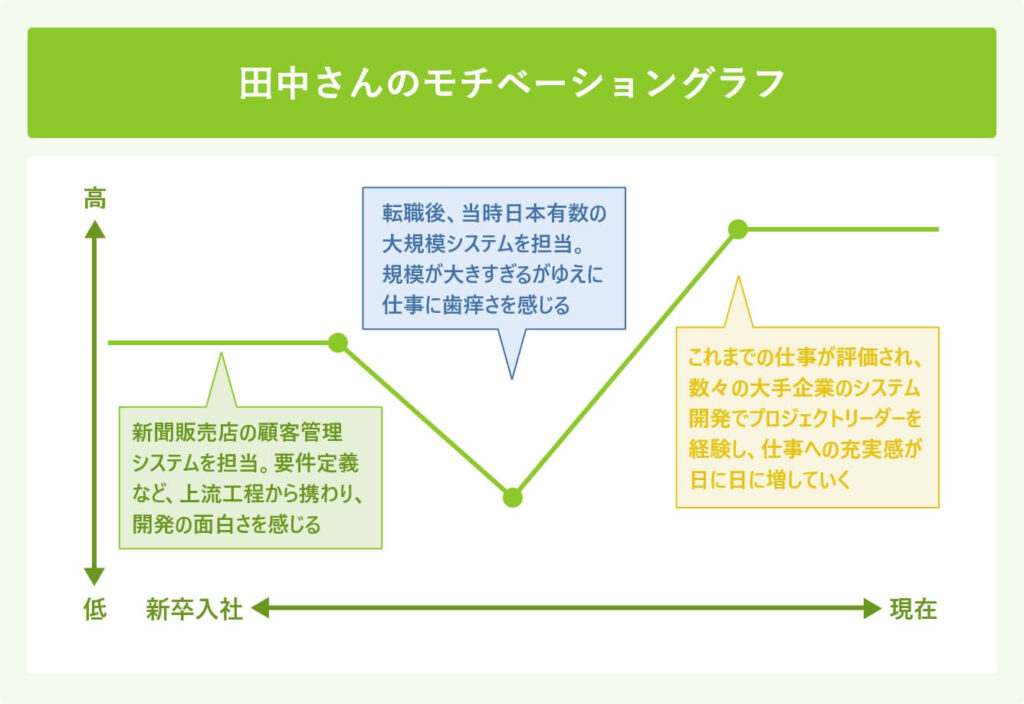

そこで担当したのが、新聞販売店の顧客管理システムです。今振り返ると、配達順に顧客を管理するごくごく単純なシステムですが、新聞販売店の社長方と話をしながら要件を詰めるなど、開発の上流工程から携わることができ、仕事の面白さを味わえました。自分が作ったシステムを納品すると喜んでもらえて、クライアントの顔が見えるのも良かったですね。

その後、より大規模なシステム開発に携わりたいと、大手企業や公共機関向けのシステム開発をおこなう会社に転職しました。 ただ、規模が大きすぎるがゆえに、自分が作ったものがどう活かされ、使った人がどういう反応なのか、一切わからず、歯車の一つを作るような仕事に歯痒さを感じました。

それでも、目の前の仕事を一生懸命に続けていると、社内から評価され、区役所の住基システム(住民基本台帳ネットワークシステム)開発のサブリーダーを任されました。そこから、また仕事の楽しさを思い出しましたね。というのも、比較的規模が大きいシステムの開発であるものの要件定義などから携わり、開発全体を見渡せるポジションで仕事ができたためです。

このあたりから仕事中毒になっていきます。たとえば本来はやらないやり方なのですが、行政機関の方にイメージしてもらうためのデモシステムを、誰に言われるでもなく、徹夜で作成することもありました。

受注するのは無理だろうと言われていた案件だったのですが、「じゃあ俺がやってやる」と逆にやる気が湧き、言葉だけではなく実物を見せたほうが早いだろうと、デモシステムの開発に取り組みました。その後もいくつかの大手企業のシステム開発でプロジェクトリーダーを経験し、仕事への充実感は日に日に増していった時期でした。

なかでもエンジニアとして転機になったのは、区役所の文書管理システムを任されたときです。それまでは「汎用系」と言い、一つの大型コンピュータで稼働する開発だったのに対し、「オープン系」と言ってパソコンなど複数の小型コンピュータで動かすことを想定した開発を初めて経験しました。

技術的にはゼロからの学び直し。たとえば、オープン系のシステム開発では、複数のコンピュータをネットワークで接続します。そのため、ネットワークの知識を知っておかないと、システムも作れません。そこから少しずつネットワークのことを勉強するようになりました。

とくにプロジェクトリーダーであれば、システムの土台となるネットワークの知識も把握しておく必要があります。何か問題が起こったとき、アプリケーションのエラーだけでなく、ネットワークにも問題がないか、全体像を踏まえて原因を追及する必要がありますからね。それでなくとも、システムの根幹を担うネットワークの知識は全エンジニアが共通で持っておくべきだと感じます。

このとき開発したシステムが評価され、ほかの役所でも導入していただきました。高い評価をいただいたことは大変光栄でしたが、私の管理するプロジェクトメンバーの数は、気づけば100名を超えていました。

私の管理能力を超えてしまっていたこともあり、そこで事件が起きます。プロジェクトリーダーとして受託した高知県の土木積算システムの開発に遅れが生じたのです。

それまで、納入後のバグや小さなトラブルはありましたが、そもそも納期に間に合わないことは一度もありませんでした。ところが、内部の進捗会議で報告された内容は耳を疑うもの。根本的な仕様漏れがあったのです。

システムについてあまり知識がないクライアントに言われるがままに対応した結果、本来の土木積算システムとして必要な機能がまったく足りていなかった。この責任は、当然、プロジェクトリーダーである私の責任です。逃げずに最後までやろうと、リカバリのために高知県に住み込み、私自身も手を動かしながら開発を行いました。

最初の1年は、仕様漏れをなんとかリカバリするために、毎月250〜300時間は猛烈に働きました。2年目になると少しずつ開発も落ち着き、休みを持てるようになりました。そのとき同じ苦労をしたプロジェクトメンバーとは今でも同窓会のように集まっており、一つの苦労が人と人とを深く結び付けてくれたのは良い思い出です。

仕様漏れによる大幅な納期の遅れを経験し、改めて自分で考えるスタンスが大事だと痛感しました。言われたことを言われたままやるのはある意味簡単ですが、本当にそれで良いのか、常に疑問を持ちながら仕事をするのは今でも大切にしています。

クライアントとのコミュニケーションも「言われたことを間に受けない」ことで、抜け漏れのない仕様で開発ができると感じています。そのうえで、疑問点はきちんと質問しながら、相手と自分の認識が合っているか、確認を怠らないこと。これは、ネットワークエンジニアにも求められる資質だと感じています。

また、納期の遅れだけでなく、たとえば通信の遅延が発生したとき、なぜ遅延が起きたのか、その原因を究明し、課題解決を面白がりながらできる人もネットワークエンジニアに向いています。原因を突き詰めて解決する過程こそ、やりがいを感じられる部分だと思います。

無事に仕様漏れによる納期の遅れを取り戻し、高知から東京へ戻ると、子会社を立ち上げる話が持ち上がり、私は社長候補の一人に推薦されました。残念ながら落選したのですが、そのとき、自分で会社を作ろうと、エンジニアの世界に入ったことを思い出しました。これまでは目の前の仕事に夢中で、忘れていたことでした。

そう思うと居ても立っても居られず、引き継ぎ期間を経て独立し、会社を作りました。

最初の3年間は売上も順調だったものの、そこから伸び悩み、次第に経営を続けるべきかどうか迷うようになりました。ちょうどそのタイミングで、今のフロンティア・フィールドの社長である佐藤(康行)さんと出会います。その後当時、その上司で現在フロンティアフィールドの会長である平野(浩治)さんとも交流するようになりました。

平野さんが大手通信会社を卒業し、前職である医療データベース事業を展開する会社の社長になった後、誘いを受けシステム部長として再び会社員となりました。その後、ご縁が続くかたちで、フロンティア・フィールドにも入社しました。

現在のフロンティア・フィールドでは会社の立ち上げ期から参画し、ネットワークの設計から構築、サービスの利用規約の明文化など、いろいろなことをやりました。

現在は、プロダクト開発部の品質担当と、カスタマーサクセス推進部のシステム導入担当を兼任しつつ、ネットワークエンジニアを統括する役割を担っています。

フロンティア・フィールドでは「日病モバイル」という名で、病院向けにスマートフォン端末とアプリケーション、さらにネットワークの3つをセット販売しています。とくにネットワークに特徴があり、病院ごとのオーダーメイドで専用回線を介した通信インフラを構築し、利用目的を限定したうえで通信の安全性を確保しています。

私自身、これまでプロジェクトリーダーなどを経験したからこそ幅広くエンジニアとしてのスキルを身につけてきました。とはいえ、その方法はあくまでも私に合っていただけだと思います。ネットワークエンジニアから入り、少しずつ幅を広げていく道もありますし、スペシャリストとして一つのことを突き詰めていく道もあります。

ここで大事なのは、自分に合った道かどうか。さらに、自分に合った道をいかに早く見つけるかです。これしか道がないと思って諦めるのではなく、楽しいかどうかを軸に置き、好奇心に従って自分に合った道をどんどん探っていくことが大切ではないでしょうか。楽しければ自然とスキルを磨く努力ができますから。私自身も仕事が楽しい、面白いと感じる方向に進んだからこそ、今があると感じています。

一方で最ももったいないのが、楽しくないと思いながら続けて、なんとなく時間が過ぎてしまうことです。

もし、現状の仕事があまり楽しくなく、キャリアに行き詰まりを感じているのであれば、まずは社外に目を向けてみると良いかもしれません。とくに社外の人に会い、相談すると、自分の視界が開ける可能性があります。

いざというときに、社外に相談する相手がいる状況をつくっておくことも大事です。つまり、社外の人とのネットワークは大切にしたほうが良い。会社の中の人たちとのつながりももちろん大事です。それだけではなく、たとえば同じスクールなどで一緒に学んだ人たちとのネットワークも大事にしておいてください。今後の自分にとって大きなプラスになるはずです。

ネットワークエンジニア自体は、まだまだニッチな職種で、数としても少ない。だからこそ、希少価値が高く、身につけたスキルに対してきちんと対価が支払われる職種です。

それに、どんな素晴らしいシステムも、ネットワークという土台がなければ動きません。困ったときに頼られるのは、間違いなくネットワークエンジニアです。

震災などの災害で壊れるのはアプリケーションではなく、ネットワーク。東日本大震災が起こったときも、ネットワークの復旧は急務でした。そんなシステムの土台であり、もはや社会インフラとも言えるネットワークを再構築するのは、ネットワークエンジニアの役割であり、社会インフラを支える重要な職種です。

将来的には、厚生労働省も推進する地域包括ケアを支えるためにネットワークの構築が不可欠です。中核病院と周辺に連なるクリニックとをネットワークでつなぐことで、地域の医療ビジネスをもっと充実させることができる。そこにネットワークエンジニアが貢献できる余地が十分にあるので、社会貢献性も高い職種だと思います。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04