CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

Kai Suzuki ・大学の経済学部を卒業後、2018年にラキール入社。ネットワークエンジニアとしてキャリアをスタートし、食品・物流・銀行などの分野におけるオンプレミスのシステム構築プロジェクトにおいて、ネットワーク機器の設定・保守・運用にかかわる。2020年にクラウドエンジニアへキャリアを転換し、クラウドインフラの設計・構築・保守に携わる。2021年からは自社製品を支えるクラウドエンジニアとしてインフラ設計・構築・保守運用を担当

現在はクラウドエンジニアとして自社製品LaKeel DXの設計・構築・保守運用から運用設計まで幅広く携わっています。しかし大学は経済学部でしたから、いわゆる文系出身のエンジニアです。

小さな頃からゲームに親しんでいましたが、どこにでもいるゲーム好きのレベルでした。高校や大学の授業の一環としてプログラミングの初歩や情報処理の基礎は学んだものの、もちろん仕事にできるような本格的な勉強をしたわけではありません。

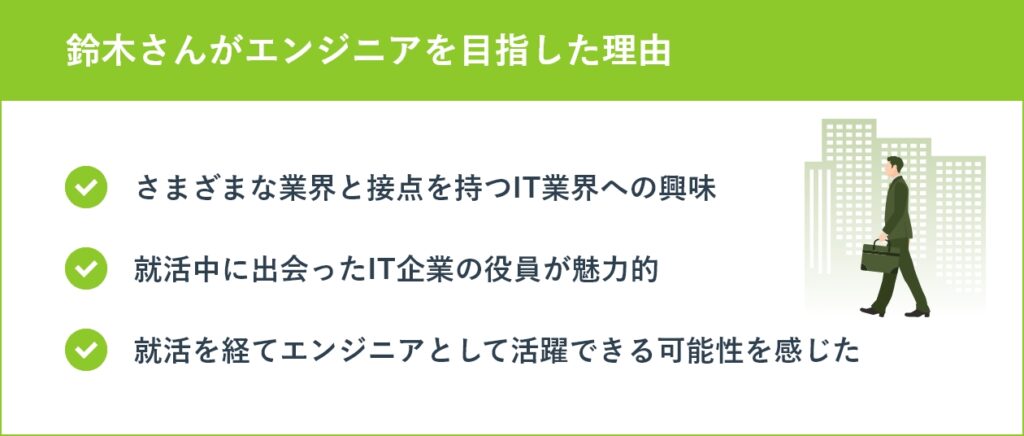

IT系への興味が湧いたのは大学卒業を控えて就職を意識し始めた頃からです。

当時、どの業界も魅力的でどのような仕事に就こうか迷っていた私は、さまざまな業界と接点を持つIT業界に興味が沸きました。多少の知識もあったことからエンジニアを志望し、「力をつけるためにはまず東京かな」というイメージで就職活動をおこないました。

そんなイメージ先行の仕事選びでしたが、就活中にラキールの役員の方と話をするうちに本気でこの仕事を目指したいと思うように。その方の社会人としてのたたずまいや人間としての魅力を感じたことが最大の理由でしたが、エンジニアの仕事について受けた説明にも心を惹かれました。

未経験者として入社し活躍している社員が珍しくないこと、自ら学ぶ姿勢は必要だが必ず周りのサポートがあることなど詳しく説明を受け、自分もエンジニアとしてやっていけるのではないかという気持ちになりましたし、自分次第で活躍の場を広げていける分野だという感触を得られたのです。

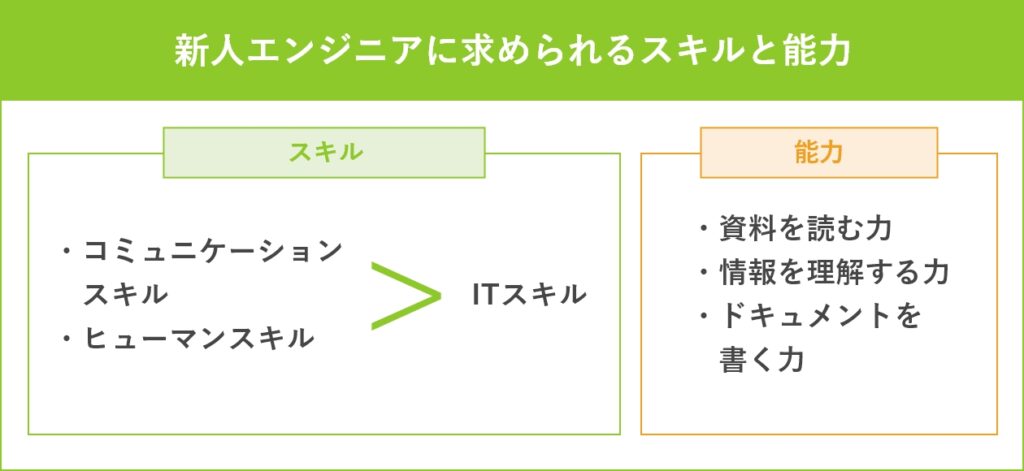

実際にネットワークエンジニアとして仕事を始めてみて参入障壁はそれほど高くないと感じました。IT知識やエンジニアとしての経験はキャリアアップには欠かせません。

一方で始めのうちは技術的に未熟でITスキルが高くはなくても、コミュニケーションスキルやヒューマンスキルが高い人材が重宝される場面が多々あります。

プロジェクトはエンジニアがチームを作って取り組みます。そのためエンジニア同士がコミュニケーションを取り合い十分に意思疎通しながら仕事を進めないと物事がうまく運びません。

またチーム内のコミュニケーションを円滑にするためには個々のエンジニアに一定レベルのヒューマンスキルが必要とされます。

私は学生時代に接客業のアルバイトをしていた経験があり、コミュニケーションは得意だったので、プロジェクトチームにもすんなり溶け込んでいくことができました。

また、エンジニアになっていきなり設計の仕事を任されるわけではなく、初めのうちはすでにあるシステムの保守・運用や手順書の作成などの業務がメインとなります。IT経験よりも情報の理解力や資料を読み込む力、文書を書く力がある人のほうが活躍できる傾向があります。

入社したラキールでは、技術や知識については社内研修で基礎を学べます。また仕事の現場では先輩社員や上司が見守ってくれているので、その都度必要に応じて実践的な知識やスキルを身に付けていくこともできました。

サーバー、端末などの機器を物理的につなぐシステムをオンプレミス型と言いますが、入社後の約2年間はオンプレミスのネットワークエンジニアとして仕事に励みました。

わずか2年でネットワークエンジニアの仕事をわかったわけではないのですが、次第にネットワークから派生するクラウドの仕事に興味を覚えるようになり、3年目にクラウドエンジニアに転身しました。

ネットワークもクラウドも概念は似ていますが、実際の仕事の在り方は少々異なります。オンプレミスの場合は何かを試すにあたって実際に機器を設定しシステムを動かさなければなりません。しかし使用できる検証用の機器には限りがあります。

その点、物理的な機器がなくて構わないし機器の設定も不要なクラウドならば、自分の想定に基づいてシステムを動かしてみることが手軽にでき、どういう結果がでるかをすぐに知ることができる利点があります。

そのためオンプレミスと比べて比較的簡単に新しいことを試せる点もクラウドに興味を持った理由でした。

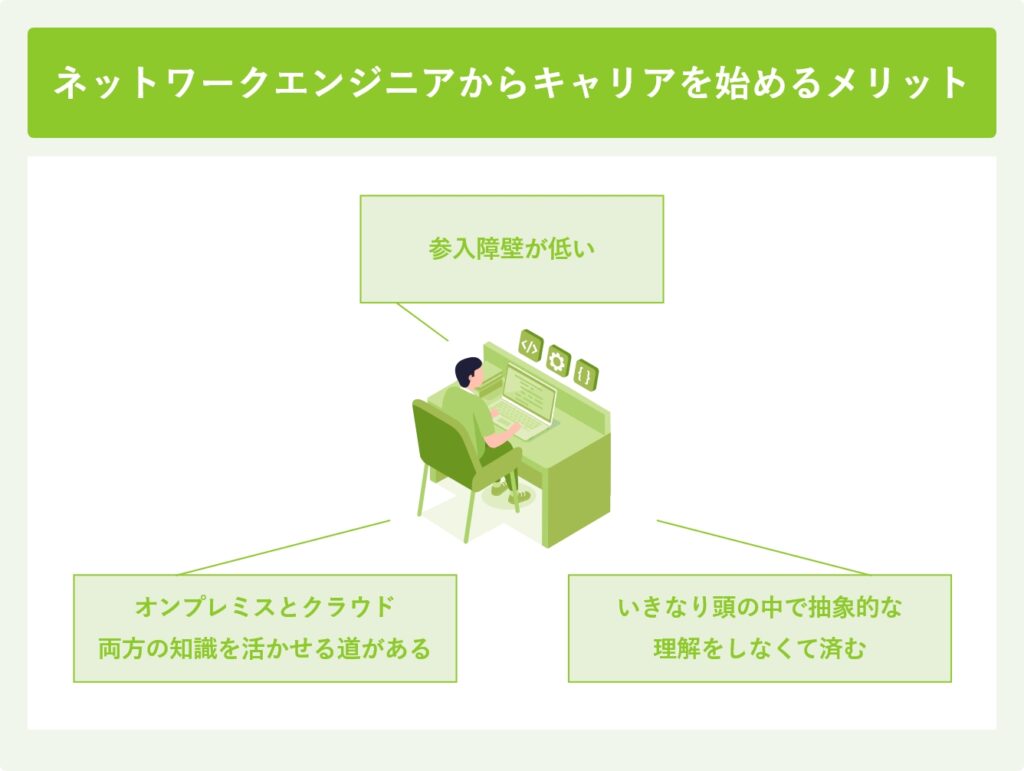

今思えば、いきなりクラウドエンジニアになるのではなく、最初はネットワークエンジニアとしてオンプレミスを経験したのは結果的に正解でした。

ビジネス現場ではオンプレミスからクラウドへのシステム移行や両者をつなぐ案件も少なくありません。その場合はオンプレミスとクラウドの両方を知る経験が活きてきます。

また、たとえばオンプレミスで実際に機器と機器を回線でつないだり、インターフェースを工夫したりする経験を経ているので、同じような概念をクラウド上で実現する際には具体的なイメージを抱きやすいメリットがあります。

目で見て触り、手を動かしてネットワークを構築した体験と記憶を、クラウド上に置き換えて応用できる面があるのです。いきなりクラウド上で抽象的な概念に取り組むより、理解が早いと思えます。

最終的にクラウドエンジニアの道を歩むことになる場合としても、ネットワークエンジニアからキャリアを始めることはメリットが大きいと思います。

ラキールでの仕事も6年目を迎えたところです。今では自社製品のインフラ設計・構築・保守運用を担うクラウドエンジニアとして、幅広い仕事に携わらせてもらっています。私にとってはエンジニアとしての知識と経験を磨く場として現在の職場に満足しています。

というのも、ここではエンジニアとして幅広い知識を身に付け、さまざまな経験を積み重ねられるからです。それがエンジニアとしての力につながります。

ネットワークエンジニアを含むエンジニアが所属する企業にもさまざまな種類があります。そのため同じような仕事をする会社に見えても、内実はまったく違うのです。

自社で提供する製品やサービスを開発するに当たって全部を自社で手掛ける会社はむしろ少数派。多くを外注で賄っている会社も多くあります。

そしてそういう会社のエンジニアは単一分野の仕事を繰り返すだけで、異なる分野のエンジニアと交流する場がなく、意見交換や情報交換のチャンスが限られてしまうわけです。

しかしラキールは基本的に自社製品の開発は外部に委託せずに社内で完結しているので、社内でインフラ系だけでなくアプリ系のエンジニアとも情報交換したり議論が交わされる機会が多くあります。

幅広い知識・知見を身に付けエンジニアの仕事を俯瞰で見ることができる職場は私にとって大変貴重です。また、社内に自分が目標とするエンジニアがいたり、自分の足りない部分を持ち合わせていて刺激を与えてくれるエンジニアがいることも好ましいポイントですね。

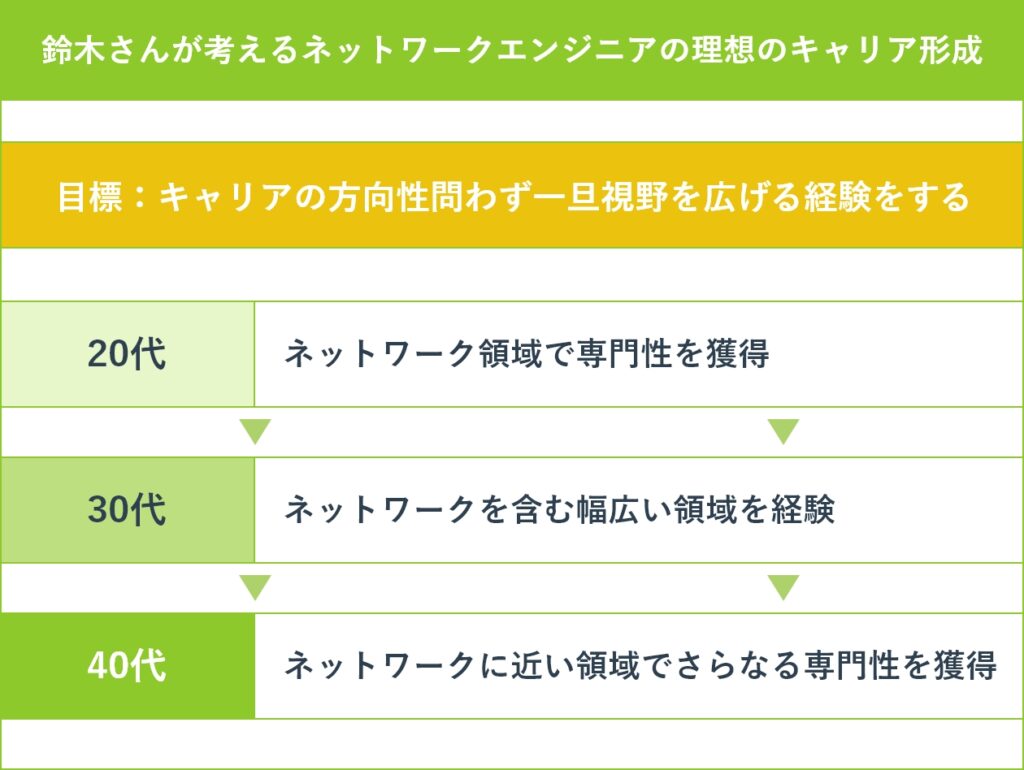

ネットワークエンジニアやクラウドエンジニアにとっての理想のキャリアを考えたことがあります。

20代はネットワーク(クラウド)の領域において専門性を獲得する。30代はネットワーク(クラウド)以外の分野において広い領域に精通する。40代はネットワーク(クラウド)に近い領域(たとえばセキュリティ)において専門性を獲得する、というのがイメージです。

つまり最終的にエンジニアとしてスペシャリストを目指すにしても、エンジニアからマネジメントを目指すにしても、いったんは視野を広げる経験を経ることが重要なわけです。

エンジニアに限らず自分の仕事やポジションを離れて俯瞰して見る経験は、自分に足りない部分を明確にしたり、本当の適性を見極めたりする助けになります。その経験を経て改めて強く興味を持てる分野が明確になれば、エンジニアとしてより深い専門性を手に入れるために努力する原動力につながります。

あるいはエンジニアの現場を離れ複数領域のエンジニアをチームとしてまとめたり、プロジェクト全体を管理したりするときにも、俯瞰で見る力はマネジメントに役に立つはずです。

もっといえば視野を広げる経験は、役立つというよりもむしろ必須ではないかとさえ思います。

私自身は将来的に専門性を追求していく道を選ぶか、マネジメントの方向でキャリアを積み上げていくかまだ決めかねていますが、両方の選択肢を残すためにも、今後はエンジニアとしての視野を広げていきたいと考えています。

その場合は、幅広く体験を積む機会を求めて転職を繰り返すという考え方もありますが、転職には時間もエネルギーも必要になります。もし1つの会社のなかで幅広く経験できるのであれば無駄も少ないですし、効率的でしょう。

あらかじめそういう観点から就職先を評価してみることも必要だと思います。

ネットワークエンジニアを含むインフラエンジニアの仕事は、それだけでは大きな価値を生み出すものではありません。作り上げたインフラのうえにアプリを乗せて顧客にサービスを提供して初めて大きな価値を生み出します。

私はインフラエンジニアの喜びは2段階あると思っています。

第1段階では担当したインフラのプロジェクトの完成を見届けたときの達成感。大規模なプロジェクトではシステム構想から本運用まで1年以上かかることもあるだけに、手塩にかけたシステムが安定稼働すること自体に格別な達成感を感じます。

そして第2段階として、インフラ上でアプリが機能を発揮してユーザーから、業務に役立っているといったフィードバックを受けたときにも再び大きな喜びを感じます。

社会全体のIT化が加速しDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は増しつつある一方で、この先もIT系の人材不足は続くでしょう。

そういう環境のもとエンジニアに求められるものは、少ない労力でかつ少数のエンジニアでシステムを回せる「対応可能な業務領域の広さ」です。そうなるとシステム全体に目配りしてコントロールできる視野の広いエンジニアほど市場価値が高まるでしょう。

しかもセキュリティがより厳格に求められる時代になり、より複雑化したシステム構造や運用に対応していくのは簡単ではありません。しかし裏を返せば、それができるエンジニアは、これまで以上に引く手あまたの状況になると思われます。

もちろん、次々と新技術が登場するため、変化スピードの速い時代に幅広い知識を持ちシステム全体をコントロールするには、絶えず勉強を続ける覚悟が必要です。

それは大変なことではありますが、ある意味で「楽をするために勉強する」ととらえることもできます。最新技術を使って、たとえば障害対応の自動化を進められれば、その後の業務負荷を軽減できます。

勉強をして最新技術を得ることは、結局、自分にプラスで跳ね返ってくるのです。

成功するネットワークエンジニアの共通点は「推進力」があることだと思います。ネットワークは障害発生時の影響範囲が非常に大きいため、保守作業や改善にはどうしても慎重にならざるを得ない事情があります。

そのためリスクを伴う改善や新技術の導入、変更などの作業をする際には、社内外からより厳しい目で評価を受けなくてはならず、多くの難関を突破する必要があります。

この状況を乗り越え、プロジェクトの課題解決を後押しできるネットワークエンジニアは、リスクマネジメントを正しくおこない、顧客や関係者と交渉し、より安全で効率的にプロジェクトを完遂する推進力を持っています。

推進力を持つためには、技術力だけでなく技術的な課題を利害関係者に説明・交渉する「プレゼン能力」や実際に課題解決を実現するためにプロジェクトやチームを牽引するリーダーシップといったコミュニケーション能力が欠かせません。

システム構築においては、いくつかの工程に分けておこなわれますが、上流工程と呼ばれる計画立案や要件定義といった工程は、どのような課題を抱えその課題をシステムでどう解決するかを定義する段階であり、より「推進力」を発揮する段階といえます。

キャリアを考えるうえでは、上流工程から参画できるプロジェクトを経験できるかが1つのポイントになると考えています。ただし、上流工程ではなくても自身で課題を見つけ計画をおこない、課題解決を進める経験をすることは可能です。

まずは「推進力」を持つために必要なスキルを磨くことが重要と考えています。

ITエンジニアとしてのキャリアの選択肢は今後もどんどん増えていくと思います。そこを目指すうえでのハードルは高くありません。私自身、IT系の知識は高校や大学の授業でちょっとかじった程度でした。

しかしエンジニアの仕事に携わるなかで常に勉強を心掛け貪欲に吸収する姿勢を忘れず、自分の意図しないタイミングで巡ってきたチャンスも逃さないよう取り組みました。準備を怠らないようにすることです。

それがエンジニアとして充実したキャリアを実現するための基本だと思います。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04