CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

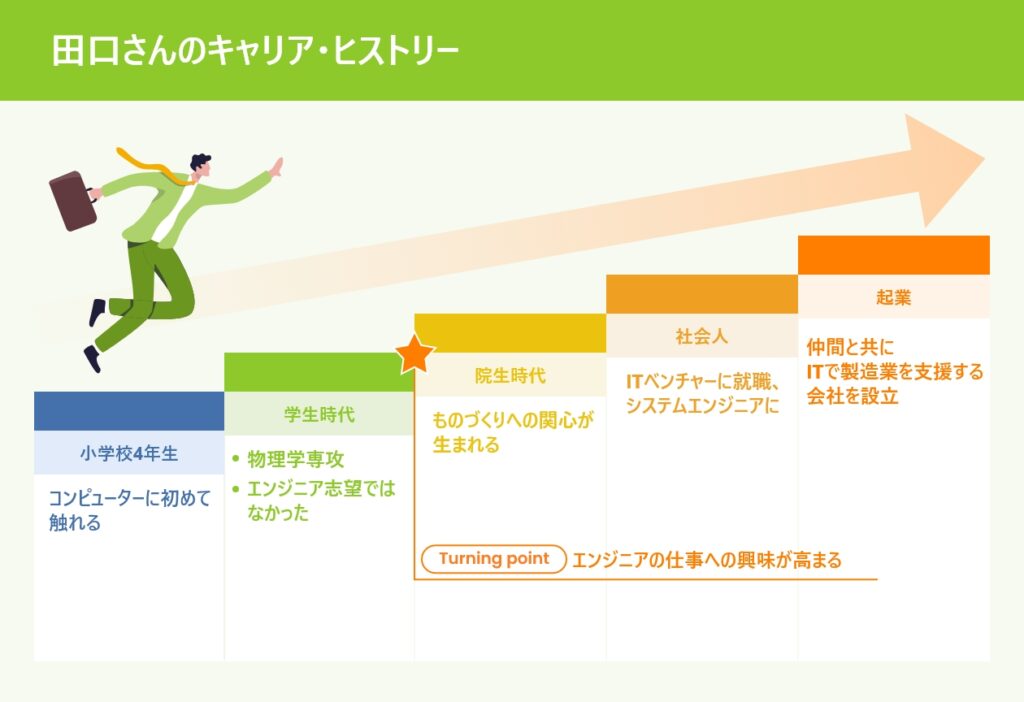

Tadaaki Taguchi ・1977年生まれ。大学では物理学を専攻し、2002年の大学院修了後は3次元自動造形機(3D CAD/CAM)で注目を集めたベンチャー、インクスに入社。開発などを担当した後、2009年に同社の上司らと共に創業メンバーとしてコアコンセプト・テクノロジーを設立。IoT・AIを使った製造業の生産性向上などに携わり、2012年に執行役員就任。2014年より理化学研究所客員研究員を兼務。2015年より現職

最初に就職したITベンチャーでは、いわゆるシステムエンジニアとしてさまざまな仕事を経験しました。製造業の現場でシステム開発に携わったほか、ネットワーク構築も担当したのでネットワークエンジニアとしての経験もあります。

システムエンジニアとしてさまざまな仕事を経験するなかで、エンジニアという仕事全般のおもしろさややりがい、あるいはネットワークエンジニアの将来性や重要性など多くのことを感じてきました。

エンジニアとして活躍もして、その魅力も十分にわかっている私ですが、実は理系学生ではあったもののエンジニアリングとは縁がない物理学を大学で専攻。もともとはエンジニア志望ではありませんでした。

しかし趣味で始めたコンピューターを使った音楽作り、今でいうDTM(デスクトップミュージック)を通じてものづくりへの関心が高まっていたこともあり、製造業をITの力で支えるベンチャー企業の仕事に興味を覚えるようになりました。

DTMと製造業ではソフトウェアとハードウェアの違いはありますが、私の中では同じものづくりとして興味が沸いたのです。

振り返ってみると、子どもの頃からコンピューターをいじってはいました。年上の従弟がコンピューター好きで、お古のパソコンをくれたのがきっかけです。それが小学校4年生のときに初めて触れたパソコンの入門機でした。

そういう意味ではコンピューターが得意とは言わないまでも、長年にわたってITとは仲良くしてきた感覚があります。

大学や院生の時代も、必要に駆られて物理の実験に使う計測装置を設定したり、装置間のネットワークを作ったりしていました。ですからコンピューターを扱うエンジニア的な作業にもなじみがなかったわけではありません。

ものづくりにかかわる仕事という軸が決まってからは、就活自体は順調で製造業支援のITベンチャー、インクスにすんなりと就職が決まりました。面接で学生時代に何をしてきたかをたずねられ、もっぱらDTMや楽器の話ばかりした記憶があります(笑)。

専門の物理学に打ち込むだけでなく、さまざまな分野に関心を持ち趣味を追求してきたことも、専門外のエンジニアへの道を切り拓くのに役立ったといえるかもしれません。

インクス時代の元上司らとコアコンセプト・テクノロジーを創業してからは、システムエンジニアとしてさまざまな仕事にかかわりました。

ネットワークエンジニアとしての仕事も含まれますが、その経験を通じて実感したのはネットワークエンジニアの重要性や将来性の豊かさについてです。

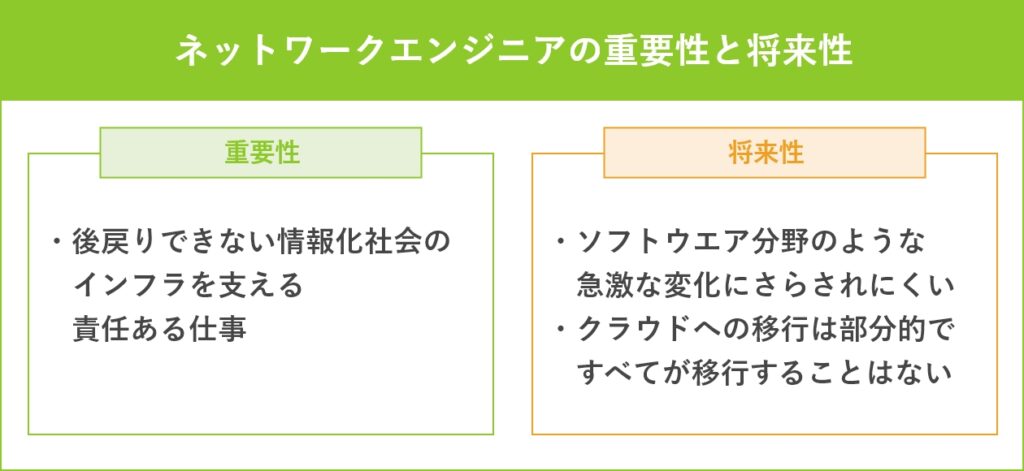

すでに世の中は完全な情報化社会で、これを変えることは不可能。通信ネットワークは絶対に維持していかねば社会が成り立たないのが現実です。

したがって、その通信ネットワークを構築するネットワークエンジニアは、社会に欠かせない存在であり重要な存在であることは疑いありません。その自信を持ってキャリアを歩めることは、職業としての大変大きな魅力です。

そしてさまざまなソフトウェアがネットワーク上で機能することでITが真価を発揮しDX(デジタルトランスフォーメーション)を支えています。

ネットワークは情報化社会を支える基盤(インフラ)となるもの。ソフトウェアは変化の激しい分野ですが、インフラであるネットワークは急激な変化がむしろ望まれない分野です。

ですからソフトウェアにかかわるシステムエンジニアは常に新しいプログラム言語やフレームを追い続けなければならず、最新技術に通じていることが求められます。

一方でネットワークのようなインフラは、必ずしも最新である必要性はなくむしろ品質が重要。安定して正しく動き続ける品質が問われるのが特徴です。

その分だけ品質に対する責任は重大ですが、仕事の内容が目まぐるしく変わったり、なくなってしまう感じはまったくありません。だからこそ将来性が高いと感じられるのです。

最近はネットワークの世界でもクラウドの存在感が増しています。かつてのようにサーバーを立てて物理的につながる機器のネットワークを構築するやり方がクラウドに置き換わっている部分もありますが、すべてがそうなることはあり得ません。

製造業にかかわる仕事を数多く手がけてきた経験から、製造の現場ではモノとモノ・機器と機器とを直接的に結ぶネットワーク構築の必要性はなくなるどころか、増えていくとさえ考えられます。

たとえば世の中のIoTが進むのに伴い、データ収集にかかわるネットワーク構築の需要も増すでしょう。世の中が進化するほどネットワークというインフラが重要性を帯びてきます。

ネットワークエンジニアが担っている仕事は今後さらに社会的な重要性を増し、社会に求められ続けていくでしょう。つまりネットワークエンジニアという職業もまた世の中に必要とされ続けるはずです。

もはや大企業に属したからといって安定したキャリアが保証される時代ではありません。本当の意味での安定とは、自分が何者であるかを説明し得る仕事が常に市場に存在し、自分で仕事を選択できる状態のことです。

その意味でネットワークエンジニアは安定したキャリアを歩める分野だと思っています。

ネットワークエンジニアを含むエンジニアとは社会的な評価も高く、それを反映して待遇面も恵まれていると思います。

以前、高等専門学校でシステムエンジニアの仕事について講演しました。システムエンジニアとはどのような仕事なのか、どんな場所で働き、どのような毎日を送るのか。報酬はどれくらいなのかを包み隠さず説明しました。

システムエンジニアには同じ会社、職場で働き続ける働き方とは別に、システム開発や保守・運用の委託契約に基づき特定の業務をおこなうために必要な場所に派遣され技術を提供し、そのプロジェクトが完了すると、また次の活躍の場を得て移っていく、という仕事の形も比較的広く採用されていることも説明しました。

また将来のキャリア形成がどのようなものになるのか。仕事を開始して1年目、2年目はこうで、5年目くらいでこんな立場で仕事ができる可能性があり、さらにプロジェクトマネージャーになれたらこんな世界が待っているという話もしました。

嘘のない実際のデータに基づく話をしたのですが、報酬や待遇面に関してはエンジニアの実態を知らない人たちが考えるより夢がある世界だと感じてくれたようで、先生方も良い意味で驚いていました。

余談ですが、この講演を聞いたある生徒さんから、エンジニアを目指すことに決めたという連絡がありました。この生徒さんはその後見事に採用試験を通過してその夢をかなえたそう。私の話がきっかけになりエンジニアとしての未来に夢を抱いてくれたことが嬉しかったですね。

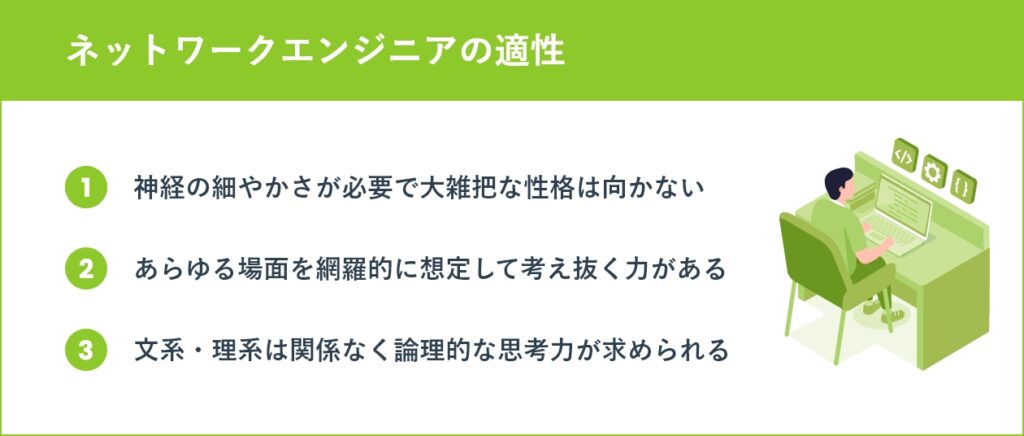

ネットワークエンジニアに向いているのは「石橋を叩いて渡る」ような性格です。ある意味少々神経質なくらいでないと、細かい目配りが必要なネットワークの設計はできません。

顧客側のニーズを細部まで汲み取ったうえで、想定されるいくつもの問題をクリアし、きちんと動き続けるネットワークを作るわけですからね。「100点満点のうち80点くらいの仕上がりだから、まあこれで良しとしよう」大雑把な性格の人は向かない仕事です。

またネットワークを設計するためには、現在の状況を踏まえるだけでなく将来的にどの程度の規模にまでネットワークが拡大する可能性があるかも考えつつトラフィック量や負荷を計算し、それに見合ったハードウエアを見繕うことも含めて全体を完成させる必要があるのです。

もっといえば顧客企業が日本を飛び出して海外に拠点を設けた場合まで想定して設計に落とし込むことも求められます。

これら全部を1人のネットワークエンジニアだけでこなすわけではありませんが、プロジェクトマネージャーレべルになれば、それくらいすべてに神経が行き届く者でないと仕事は任せられません。

ネットワークエンジニアとしての適性という点では文系、理系といった区別はありません。重要な点は論理的に物事を考えられるかどうかです。

「もしもこれがこうなら、こう組み立てよう。条件が異なった場合はこう変えよう」と万全の準備をするため、あらゆる場面を網羅的に想定して考え抜く力が求められます。

こんなふうに説明すると、最初から失敗が許されない完璧な仕事が求められるのかと誤解されかねませんが、そうではありません。特に新人にとっては失敗が許容される世界だと思います。

最初からうまくいくとは誰も考えていませんし、失敗をしないとエンジニアとしての経験が積み上がらないのですから、失敗を恐れて委縮してしまう方が問題です。私も失敗を重ねて現在があると自覚しています。

ネットワークエンジニアに限りませんが、エンジニアの仕事は基本的にチームでするもの。1人でできる仕事もありますが多くはありません。そうなるとチームの誰がどのような得意分野を持っていて何を任せるのが適切か、リーダーが見極めなくてはなりません。

一方でチームのメンバーは自分の得意分野が何で、プロジェクトのなかでどんな能力を提供でき、どのような貢献が可能なのかを発信し説明することが求められます。

そうすることで個々が自分のバリューを目いっぱい発揮し、チームとして良い成果が生まれる。良いネットワークの構築ができるということです。そしてこれがエンジニアに必要なコミュニケーション能力です。

加えて自分は何者なのか、何ができるのかを他者にきちんと伝える能力はキャリア形成にも不可欠です。エンジニアは常に自分の経歴書をどう書くのか、自分が今どういう能力を磨いているのかを意識して仕事をするべきだと部下にアドバイスしています。

経歴書を見た相手が、このエンジニアはキャリアのなかで何を積み上げてきているかを理解できるようでなければ、単に「あちこちでいろいろな仕事しているエンジニア」としか受け止められないわけです。

自分のこれまでの経験や積み上げたもの、培ったスキルをアピールできないのは非常にもったいないことだと思いませんか。

ネットワークエンジニアにとって資格取得は、自分の頭のなかにキャリアマップを描くうえで道しるべになるものです。資格を取得する過程でネットワークについて網羅的に学ぶことによって、自分はこのうち何が得意で何ができるのかをマップに落とし込めます。

そうすれば自分がどういう方向でキャリアを積み重ねていくべきなのか、どういう部分を伸ばしていけば成長できるのか、マップから適切に読み取ることができるようになります。

資格取得のもう一つの価値は、より仕事に直結しています。一定レベルの資格を取得すれば仕事が流れてきやすくなるという意味です。有資格者に優先的に回される仕事は少なくありません。

仕事が来れば経験を積み、それによって成長する好循環を築きやすくなります。とくにベンダー(※1)側が用意する資格を取得すれば、そのベンダーにかかわる仕事を受けやすくなるわけです。

これからネットワークエンジニアを目指す皆さんは、失敗することを恐れないでください。新人が失敗したところで大した問題ではありませんから。

ネットワークエンジニアが取り組む仕事は社会インフラにかかわる重要度からして、失敗が許されないプロジェクトばかりです。しかし先ほども説明しましたが、そのプロジェクトは多くのエンジニアが力を合わせてチームで作り上げるもの。新人が失敗するのは織り込み済みです。

それよりも失敗を糧にネットワークエンジニアとして成長してくれることの方が会社にとっても大切です。そうして新たな人材がどんどん育ってくれなければ追いつかないほどの人材需要が見込まれるのがこの世界。ぜひ、恐れずにネットワークの世界へ踏み出してみてください。

※1 ベンダーとは、システムやソフトウェア、ハードウェアなどのIT製品を販売している会社のこと。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04