CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

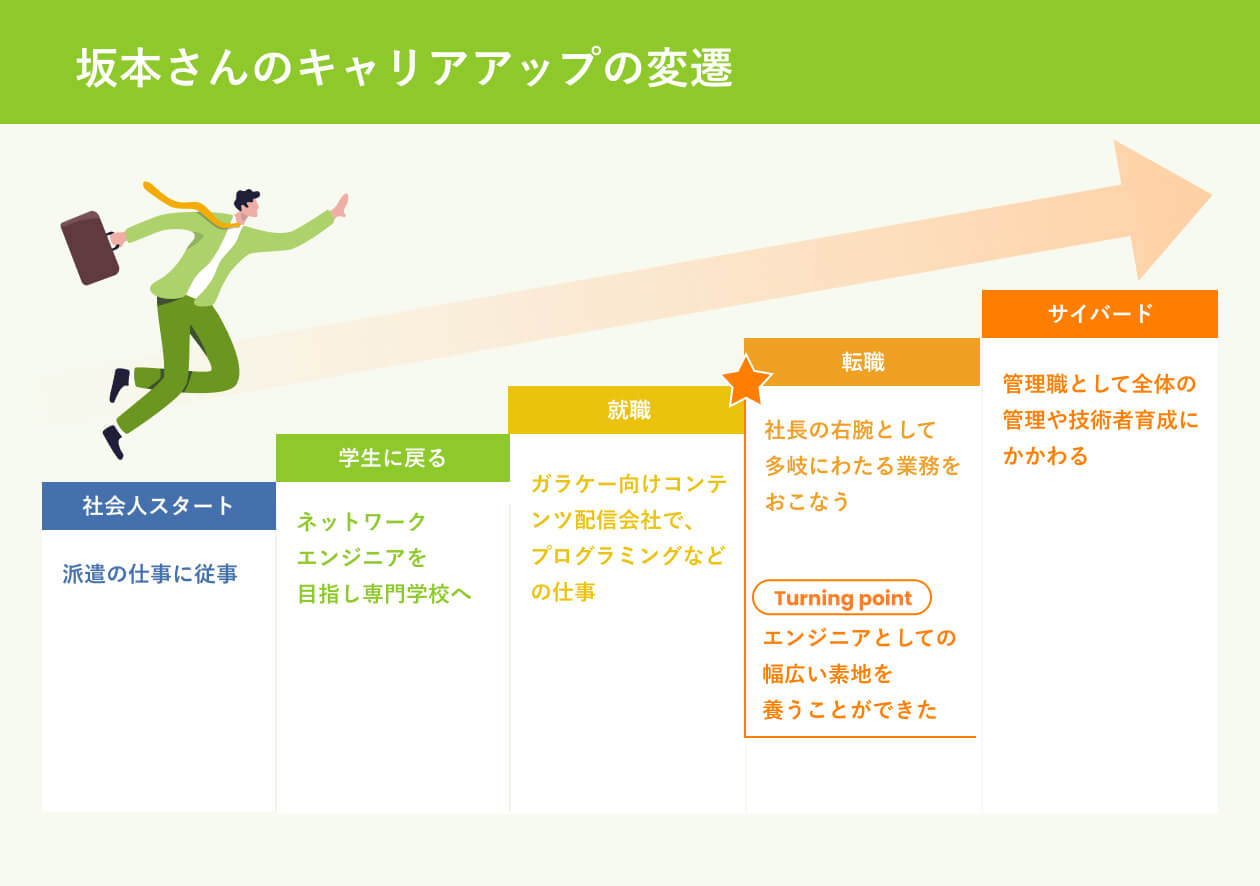

Koji Sakamoto・派遣社員を経験した後、ネットワークエンジニアを目指して専門学校で学び、2000年に携帯電話向けのコンテンツ配信会社に入社。ウェブコンテンツ開発やインフラ系の仕事に携わる。2006年にコンテンツ配信の受託・運用を手掛ける会社に転職。2011年にサイバードに入社し、エンタメ系のコンテンツ配信と運営の技術業務を担当する。2019年からマネジメント業務に携わり、2024年1月より現職

社会人のスタートは派遣社員で通信装置の評価業務でした。派遣社員を選んだのは給与がそこそこ良かったことと、専門知識のない私でもなんとか対応できる業務と思ったからです。この仕事がエンジニアを目指すきっかけを与えてくれました。

通信装置の評価業務は、通信装置がネットワーク接続に対してどの程度の耐性があるのかを確認したり、想定通りに動作がするのかを検証したりする内容でした。その業務の中でOSやソフトウェアをインストールしてネットワークに接続し、負荷試験や動作検証をおこなう環境を用意することもありました。

言葉で説明すると難しい作業のように感じるかもしれませんが、実際には手順書を用意してもらい、その通りに評価業務をおこなっていく単純作業に近い仕事です。ただ、私にはこのような単純作業でも、ネットワークを作ることでそれを使う人に新しい世界が開けていくことがおもしろく感じられました。

世界をどんどん大きくしていけるネットワーク作りの仕事がとても魅力的に感じられて、もっとネットワークの世界にかかわりたくなりました。それで専門学校で知識を学び、正社員としてネットワークの仕事に就こうと決心したわけです。

情報処理の専門学校に入学し、ネットワークコースで学びました。基本情報処理の資格取得と並行してネットワークのスイッチ機器メーカーであるCisco(シスコ)の実際の機器を使って設定方法を試すなど、ネットワーク周りの実践的な知識や技術を勉強できました。卒業後はフィーチャーフォン(ガラケー)向けのコンテンツ配信会社に就職することになります。

就職したのは、フィーチャーフォン向けに情報コンテンツやエンタメコンテンツ、ゲームなどを配信する会社で、当初はウェブコンテンツの開発がおもな仕事でした。

具体的にはサーバーサイドのプログラムで開発をおこなったり、版元の企業から受け取ったコンテンツを整形してデータベースを作ったりする仕事です。当初はサーバーサイドエンジニアとして入社したものの、ネットワーク系の業務に対する興味は残り続けていたため、上司にはネットワーク系の仕事に興味がある気持ちを伝えていました。

そのかいあって3年ほどするとインフラ担当としてネットワークにかかわる仕事を担当することができました。具体的には、システムの監視や保守・運用をするサービス事業者と連携したネットワークの設定やサーバー構築、社内開発環境サーバーの管理・運用の仕事です。

そのようなインフラ寄りの仕事を2年ほど続けました。つまり最初の会社の前半では開発の仕事、後半ではインフラの仕事でエンジニアとしての経験を積んだ形になります。

2006年には知人に誘われて別の会社に転職しました。転職先も最初の会社と同じくフィーチャーフォン向けのコンテンツ配信にかかわる事業を展開し、受託開発や運用をメインとする会社でした。

後になって振り返ると、この会社が自分にとってのターニングポイントになりました。というのも新しく立ち上げたばかりの会社で規模も小さく1人で何役もこなさなければならない環境だったからです。本当に何でもやりましたね。それが後々に活きてきます。

社長は技術者ではないので専門知識をあまり持っていませんが、私が技術的な提案の資料や見積りなどを全部用意し、社長の営業に技術担当として同行して説明もしました。そんな仕事を通じてエンジニアとは違う目線で仕事の全体像を理解することができ、エンジニアではなかなかできない経験を通して自分を成長させられたのです。

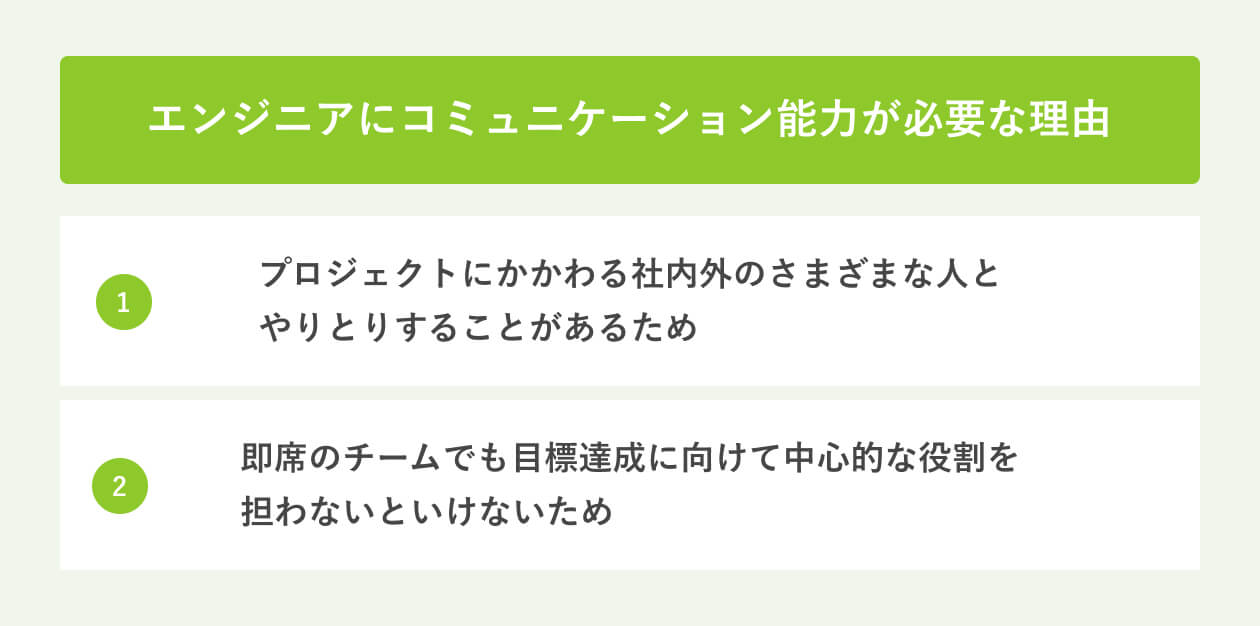

成長の一番大きな要因となったのは、業界・職種が違い、専門とする分野も違う相手にもある程度理解できるように、ネットワークの仕組みなどをゼロから説明したことです。嫌でもコミュニケーション能力が鍛えられます。エンジニアの仕事をしているだけの頃とは意識自体が変化していきました。

エンジニアは仕事柄、他職種と話す機会が少なく、物事の表現やコミュニケーションがあまり得意ではない方も一定数います。私もそうでした。しかし同行営業する社長に叱られながら仕事を続けることで、次第に適応しコミュニケーション能力が鍛えられ、それが自分の長所になっていったわけです。

そういう経験を積んだうえで2011年にサイバードに入社したのですが、業界では有名な会社だったのでうれしかったですね。

サイバードではおもにエンタメ系のコンテンツ配信や運営の技術業務を担当してきましたが、現在はネットワークやサーバーを含む商用インフラの構築・運用をおこなう部門管理者の立場で仕事をしています。社会人になってからエンジニアを目指した自分としては恵まれた立場だと思います。

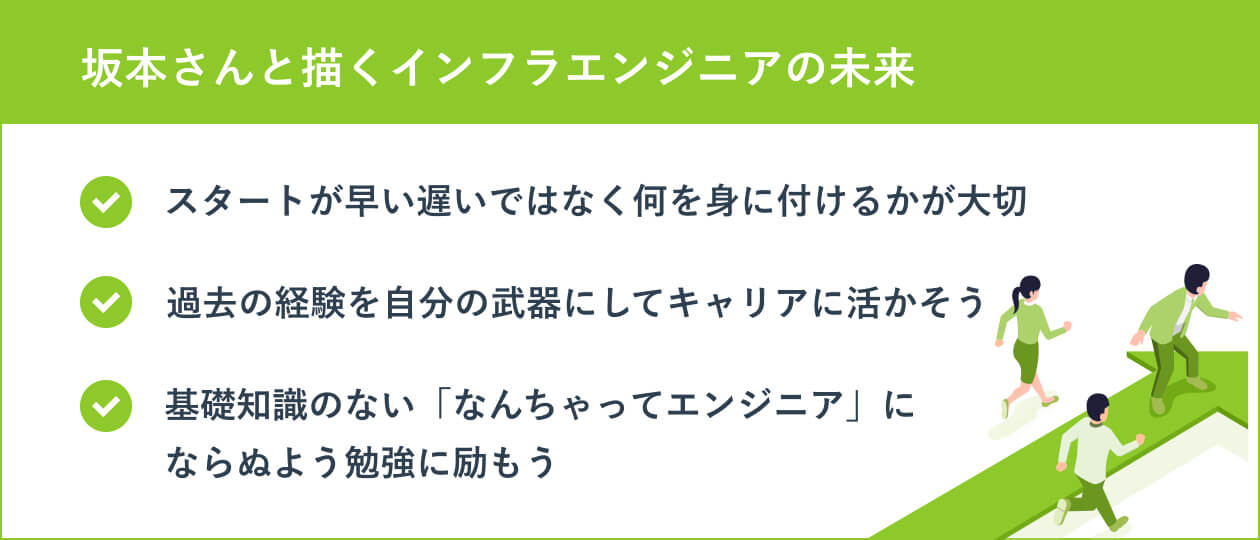

早い段階からエンジニアを目指してきた優秀な仲間たちがいるなかで後発組の自分が現在の立場に就けた理由は、ときにはエンジニアの枠を超えたような仕事もせざるを得なかった前職での経験だったように思います。相当にハードな経験でしたが、今考えればそのときの経験が自分を鍛えてくれたと感じます。

それに気が付いたのは、サイバードであるサイトの技術リーダーを任され、開発や運用に追われているときでした。チームには途中でヘルプの社員や業務委託先の社員など、さまざまな人員が出たり入ったりして、その中でリーダーシップを発揮するのは簡単なことではありません。

そんな仕事に取り組むなかで、前職で鍛えた聴く力と伝える力をベースにしたコミュニケーション能力や、エンジニアの枠を超えた視点から物事の全体を見る力が通用することがわかってきました。それが自分にとっての武器になるし、自分がマネジメントの仕事にも向いていると自覚できて自信が持てました。

エンジニアのチームにとって実はコミュニケーションは欠かせません。ですからマネジメント側の立場になってからは、より部門内やチーム間でのコミュニケーションについて考えるようになりました。定期的にエンジニア一人ひとりと面談する1on1では、メンバーのスキルや状況に合わせ頻度・時間を柔軟に調整しています。

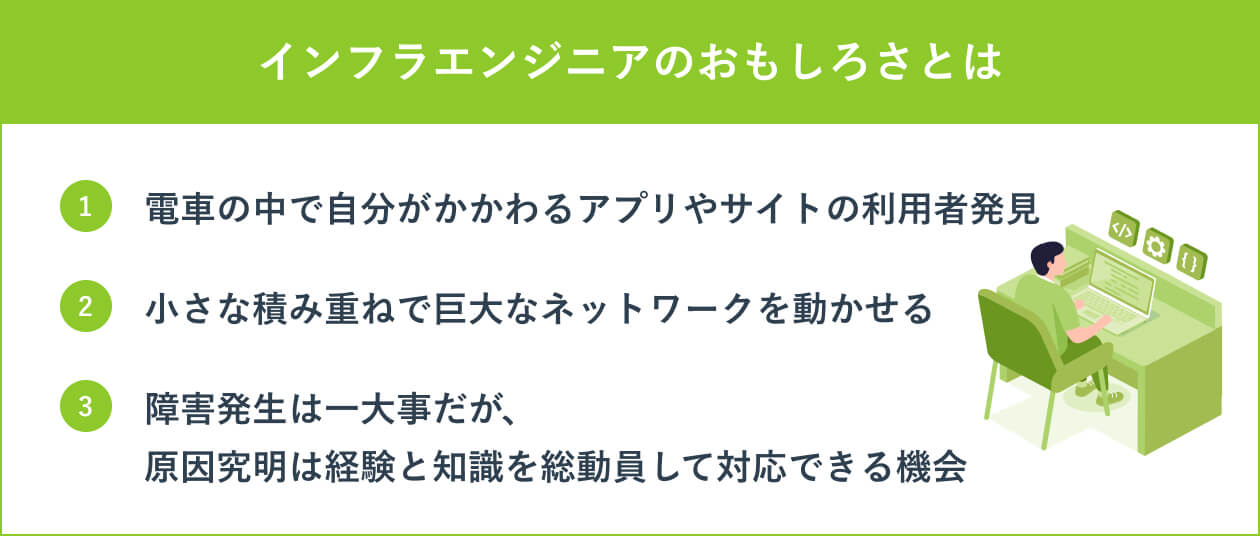

インフラエンジニアの魅力は、やはり自分がかかわったシステムが多くの人たちに利用され、喜ばれていると実感できることです。電車の中でたまたま近くの人が、自分が配信にかかわっているゲームや情報サイトの画面を見ているのを見つけると、「それ私が作ったんです」と誇らしい気持ちになり、モチベーションが上がります。

実際に自分がかかわったサーファー向け情報サイトや誰もが知っているようなコンテンツを使ったアプリの利用者を電車の中で見つけ、大変うれしかったことが何度かあります。

技術的な側面から言えば、私はネットワーク通信の仕組みそのものにも面白さを感じます。ネットワークは物理的にはケーブルでつながってできているわけですが、それだけではネットワークとして機能しません。物理的につながっているだけでなくネットワークの設定をおこなって論理的にもつながらなければ駄目です。

つまりきちんとした体系を考え、それに従って情報が正しく流れるような適切な指示が必要になります。さらに、こうやって作り上げたネットワークに、アプリが乗っかって機能することでようやく、必要とされるサービスを提供できるのです。

少し専門的な言い方をすると、物理的レイヤー、論理的レイヤー、アプリケーションレイヤーがつながって初めて全体が機能するわけです。ネットワークはそうやって取り組みを一つひとつ積み重ねて大きな力を発揮します。

逆に言えば、問題なくきちんとネットワークを動かすためには、小さな積み重ねによって大きな障害につながる要因を一つひとつ検証して排除していく作業が重要になります。そういう小さな積み重ねの先にある大きな達成感もインフラエンジニアやネットワークエンジニアの醍醐味だと思います。

また障害はあって欲しくないし、エンジニアはそのために全力を尽くしますが、いざ障害が発生してしまえば全力で原因を取り除くし、それもまた一つのやりがいとして感じます。

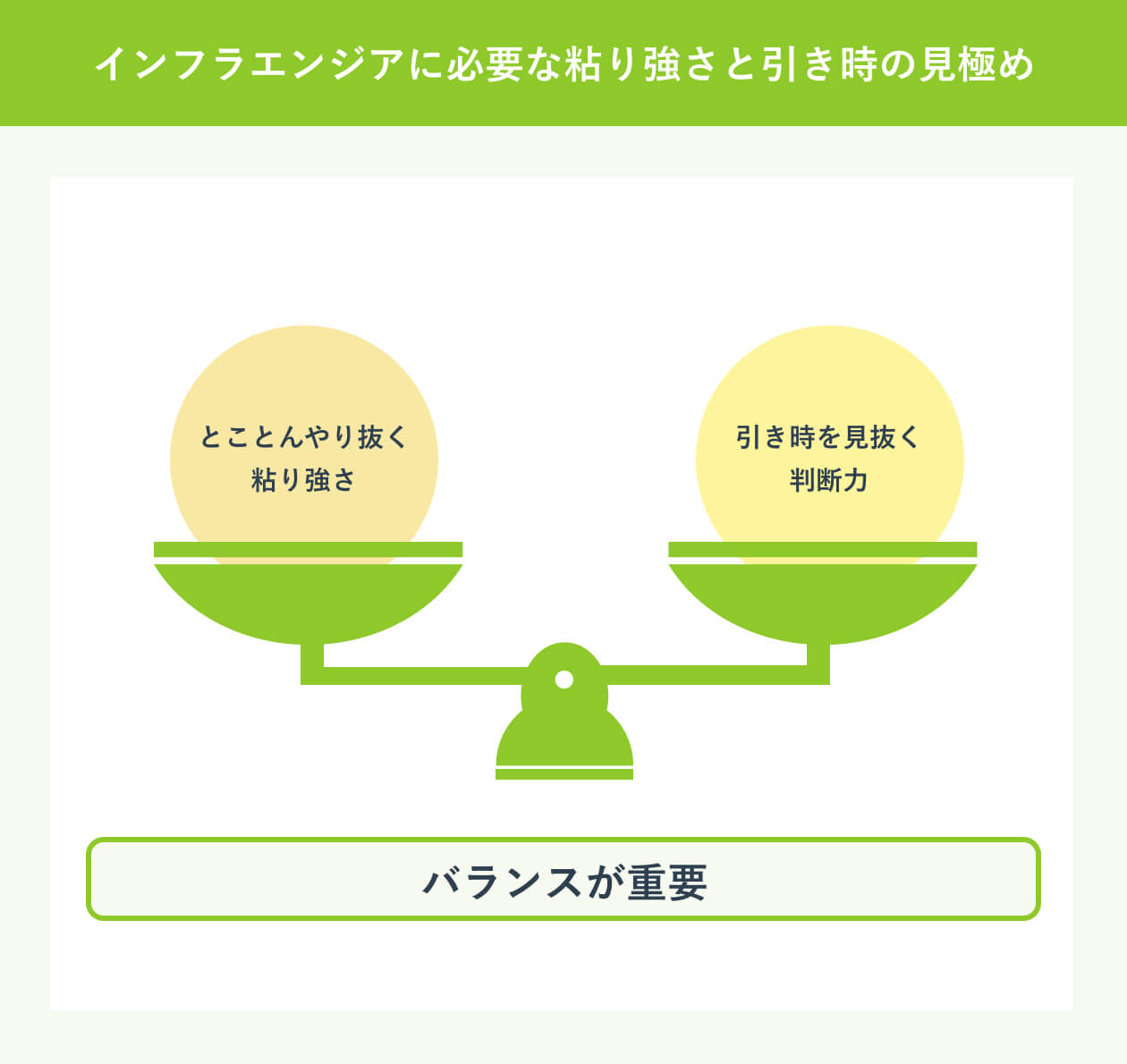

活躍するエンジニアに共通する姿勢は、あきらめずに粘り強く物事に対処することです。丁寧に調べ問題を解決に導くまで頑張る。

同時に、常に代替案を用意しておき、引き時と判断すればあきらめて切り換える。それが優秀なエンジニアの共通点です。

粘り強さと切り替えの早さという、一見矛盾する対応を両立するのは簡単ではありませんが、必要なことです。両立させるにはいったん頭を休ませクールダウンする時間を挟むことも大切なのかなと思います。

それを意識してのことではありませんが、個人的にはオフタイムには仕事と真逆の事柄に没頭しています。もう何年も稲作ボランティアを続けています。日常は完全にインドアな仕事をしているので、田植えや稲刈りなどを含め田んぼに行って作業をすれば、マインドを完全に切り替えられます。

休むことで気持ちをリセットすれば、新たな発想にもつながるし冷静になれる。切り替えの原動力にもなります。そういう体験が仕事にも良い影響を及ぼしているかもしれませんね。

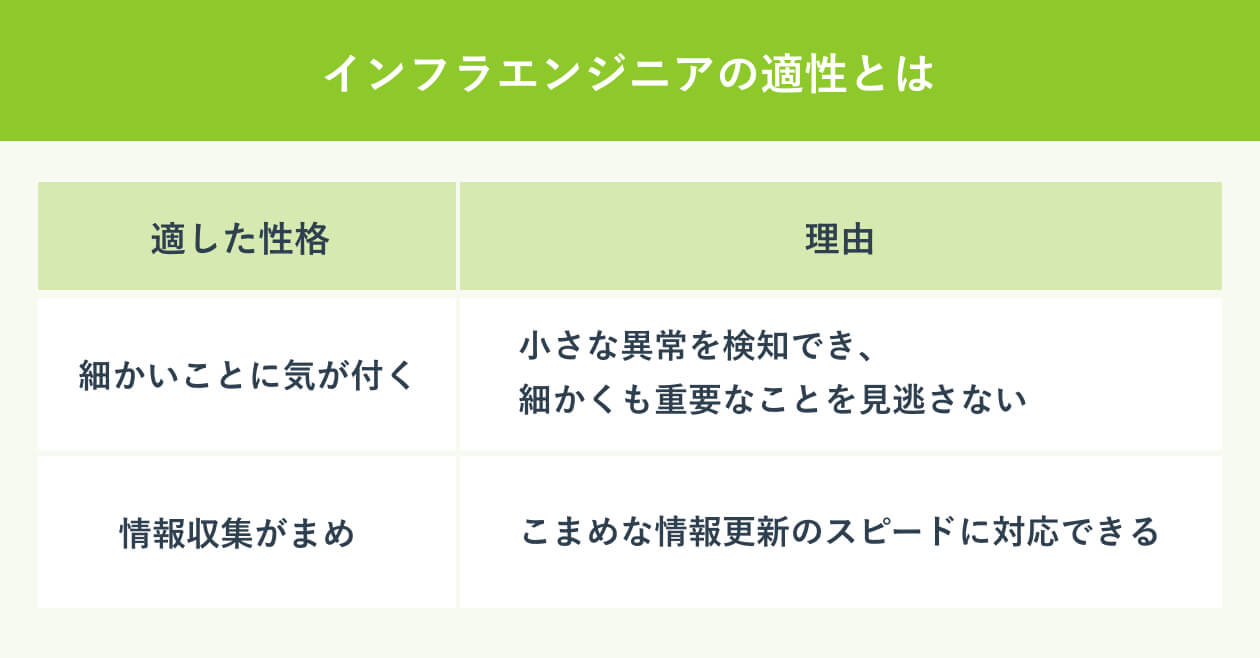

インフラエンジニアの性格面の適性としては細かいことに気付けるのは必須です。たとえば情報の流れを記録してあるログのデータを確認する際に、膨大なデータの流れから小さな違いや異常を検知しなければならないため大雑把な性格は向きません。

パフォーマンスのグラフを見て正常時との違いに気づけるよう、細かい部分まで神経が行き届かなければ重要な点を見逃してしまいます。

まめさも必要です。とくに最近はインフラ分野でもクラウドサービスが普及しているので情報の更新スピードが速く、まめに最新情報をチェックできないと仕事に支障をきたします。

クラウドサービスは、頻繁にバージョンアップがおこなわれることが多く、それらの情報がメールで送られてきます。同じチーム内でも、そうしたバージョンアップの情報を細かくチェックしているエンジニアと、そうでないエンジニアがいます。

まめにチェックできているエンジニアは、最新情報をキャッチアップして、それをタスク化して提案できます。それができない人がチームに居れば周りが困るし関係者全員が困ることにつながります。

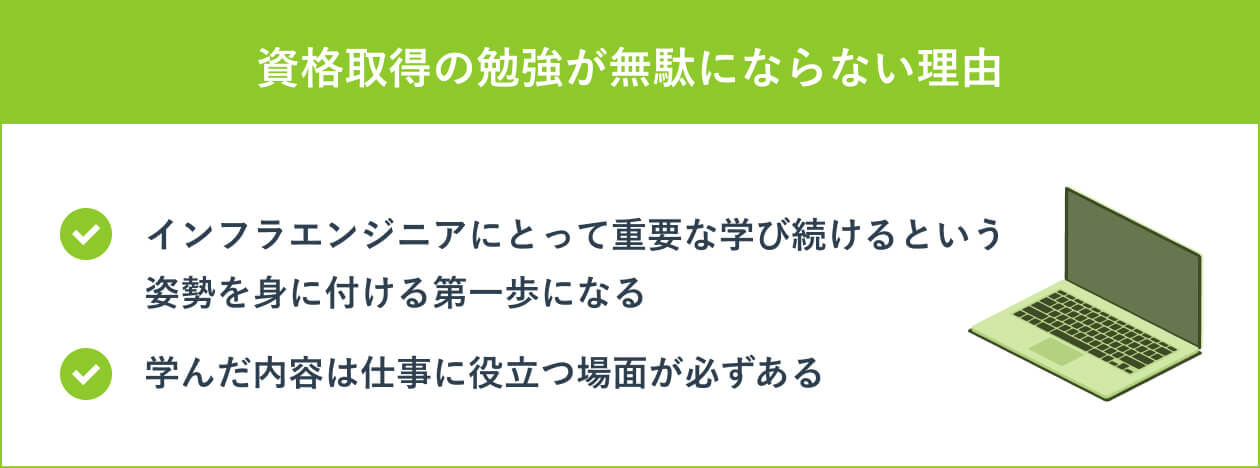

これからインフラエンジニアを目指す人には準備が大切だとアドバイスしたいですね。エンジニアになるための勉強をしておけば無駄になることはありません。ハードルは高いですが、たとえば情報処理技術者の国家資格であるネットワークスペシャリストなどの資格を取るのもひとつの準備のあり方です。

たとえ資格取得ができなくても、試験勉強を通じて得た知識は無駄になりません。私も専門学校時代にCCNAの資格取得を目指しました。その後、ネットワーク機器の操作にかかわる業務は数年先になりましたが、試験のために勉強した概念や操作方法は役立ちました。その知識がなかったらずいぶんと仕事に手間取ったはずです。

そもそもエンジニアの仕事は覚えなければならないことが多く、新しく吸収しなければならない情報もどんどん増えていきます。勤勉にしっかりとした準備を怠らない習慣を身に付けることがエンジニアへの第一歩といえるかもしれません。

インフラエンジニアの世界は近年、大きく変わってきています。一番大きな要素はクラウドサービスの普及です。

かつてはオンプレミスといって会社が自前でサーバーやネットワーク機器、アプリケーションを用意して自社で運用するスタイルが主流でした。しかし現在は自社でハードウェアを持たずクラウド上で提供されるサーバーやアプリケーションを利用する会社が増えています。

それに合わせてインフラエンジニアの世界でもオンプレミスのエンジニアとクラウド系のエンジニアに種類が分かれるようになりました。ただしオンプレミスのエンジニアとクラウド系のエンジニアで、どちらが将来有望か現時点で判断するのは難しい面があります。

そもそもオンプレミスであれクラウドであれ基本は変わらないし、使われている基本技術は同じです。ですから、いずれのエンジニアでも一通り覚えなければならないことは同じです。

たとえば、Ping、Telnet、FTPといったインターネット通信に関するプロトコル(通信規約)を知らなければならず、ネットワーク管理に必要なコマンド類も使いこなせる必要があります。また、1つの例ですがサーバーのどのポートが空いているかを確認する方法もマスターしていなくてはサーバーを使うことが難しくなります。

そういった基礎ができていないクラウドエンジニアと仕事をするケースもあります。そうしたエンジニアはクラウドサービスは使えても、ネットワークを含むインフラ領域の基本部分が欠落しているから「なんちゃってクラウドエンジニア」と呼ばせてもらっています。

これからエンジニアを目指すみなさんにも「なんちゃってエンジニア」とならないように基礎をしっかり勉強していってほしいと思います。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04