CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

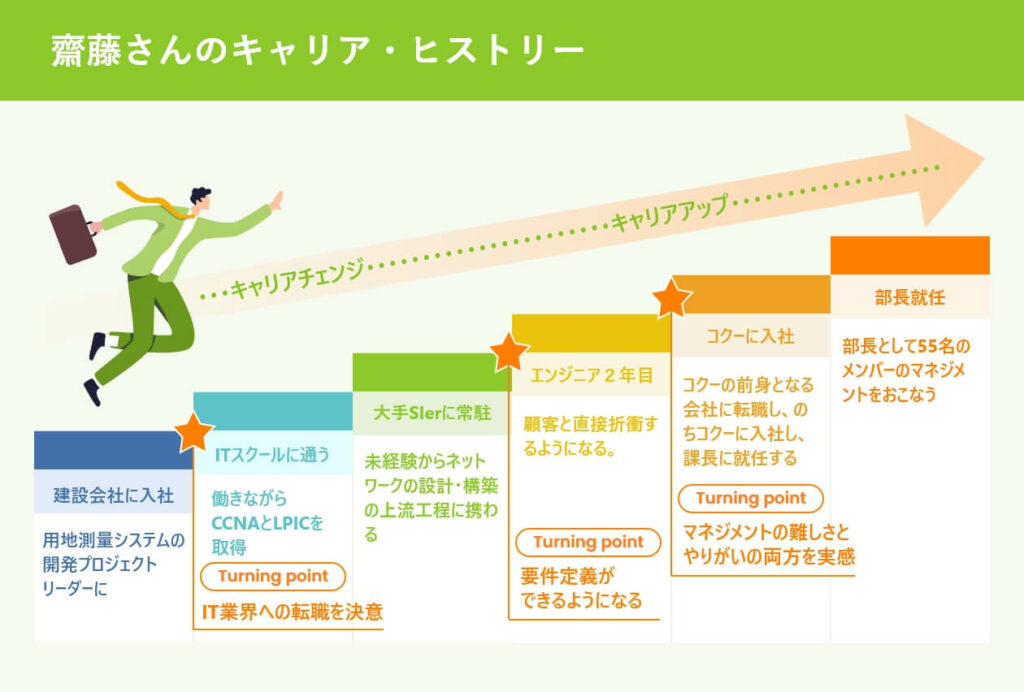

Go Saito・大学で物理工学を学んだ後、建設会社に入社。現場監督補佐までキャリアアップしたところで将来性を見すえ、2007年、29歳で初めてネットワークエンジニアとしてIT業界へ転職。大手SIerに常駐して顧客の無線LAN環境の設計・構築に携わる。2016年にコクーの前身となる会社に転職。現在はコクーでネットワークエンジニアとして活躍しながら、2023年7月からはネットワークセキュリティソリューション部の部長として55名のメンバーのマネジメントや若手の育成も担っている

ファーストキャリアはIT業界とは畑違いの建設業からのスタート。はじめて社会に出てから28歳まで建設会社で働きました。職人として現場で経験を積むところからスタートし、徐々に仕事が認められて、やがて任されるようになったのが現場監督補佐という役回りです。現場監督の指示に従い、現場の準備や職人の手配、工期の調整や依頼主との打ち合わせなど、業務内容は多岐に渡りました。

大学に通っていたときに工事担任者や電気主任技術者の資格を取得したので、電気設備関連の施工やメンテナンスでは活かされましたし、給与面も満足していました。しかし、30歳が目前に迫った時、体力面でこれから先も続けられるのかという不安も出てきました。現場監督という管理側の立場になったとしても、建設業界に身を置く以上、やはり体を使うことからは離れられません。

そこで、これまで汗水流して建設業で得た“手に職”を思い切って手放し、頭を使う新たな“手に職”を得ようと、働きながら1年間ITスクールに通いました。

もともとIT業界には大学に通っていたときから興味がありました。とはいえ当時は1996年、日本でインターネットが誕生して間もない頃だったので大学で学べるのは実務的な内容ではなく、ネットワークに関する授業もごくわずか。実際に専攻していたのは物理学でした。

以前からの興味が再燃して、キャリアチェンジのタイミングでIT業界に飛び込もうと決意したわけです。CCNAかLPICをとっておけば、どこかの企業に入れる。そんな理由からまずは資格取得を目指しました。土曜日に授業を受け、月曜日から金曜日までは現場に出ながら、夜は自宅でルーターやスイッチのシミュレーターを使って勉強する日々を送りました。

仕事と勉強を両立する大変さもありましたが、エンジニアを天職にしてやろうという覚悟があったからこそ頑張れました。その結果、CCNAとLPICの資格を取得でき、自信をつけてから29歳でIT業界に転職しました。

初めてIT業界に転職したのは2007年です。早速大手SIer(エスアイヤー)に常駐して、先輩社員とともに設計や構築のプロジェクトに携わりました。

今マネジメント側の立場になって考えると、若手を育成する際、未経験でも始めやすい保守や運用から覚えさせるという手段もあると思います。しかし、そのまま保守や運用が専門になってしまうケースもあるので、自分としては設計や構築という上流から入ったことは良かったと捉えています。

上流からスタートしたからこそ、わからないことも多くありましたが、自分で勉強することが好きだったこともあり、「何でもやってやろう」という気持ちで、徐々に慣れていきました。上流から入って、食らいついたからこそ結果的に成長は早かったと思います。

ネットワークエンジニアの仕事の流れは建設工事にも似ています。「設計書を書いて基礎を作り、構造物を建てて内装を作り、完成後はメンテナンスを続ける」という工事の流れと重なり、ITとはまったく無縁だと思っていた前職の経験がイメージの助けになりました。

ネットワークエンジニアとして小規模から大規模まで、さまざまな案件を経験するなかでも無線LANのネットワーク設計・構築を得意としてきました。2007年頃はちょうど企業のオフィスで無線LANの導入が進んでいた頃だったので、現場で得た知見が活かされ、さらに多くの案件へとつながっていきました。

また、入社して1年ほど経った頃からは、顧客と直接折衝をさせてもらえるようになりました。始めは自信はありませんでした。緊張しながら先輩の見様見真似で打ち合わせを重ね、わからないことがあれば「一度社に持ち帰って検討します」と宿題にして再提案。

これを続けているうちに3年目くらいで自信がつき、そうすると営業担当から「客先への提案で同行してくれませんか」と言われるように。

着実に成長を感じながら一歩一歩前に進んでこられたのは、その裏に、何かあったときに必ず助けてくれる先輩方の支えがあったからこそです。今でも本当に感謝しています。

コクーに転職してからは、前職での実績を評価してもらい、課長という立場にキャリアアップしました。自分自身も変わらずに現場で設計・構築案件に携わりながら事業部員のマネジメントという役割も増えるなか、新しく挑戦したのが、高度情報処理資格「ネットワークスペシャリスト」の取得です。

ネットワークエンジニアにとって最難関と言われるこの国家資格は、自分自身の成長を確認するうえで、IT業界に身を置いたときからの目標にしていました。ネットワークエンジニアの登竜門といわれるCCNAやその上流資格のCCNPは持っていたものの、最難関資格のネットワークスペシャリストはやはり思っていた以上に難しく、年に1回の試験を2回落としてしまいましたが、3年目でようやく合格できました。

とても実務的な内容なので試験を受けるための勉強そのものが自分のスキルアップにもなりますし、何よりも自信につながるのが代え難い価値です。ネットワークエンジニアとしてキャリアを積んでいくなら、取得しておくべき資格だと思います。現在は、社員にもネットワークスペシャリストや情報処理安全確保支援士などの資格取得を推奨し、コクー全体のエンジニアスキルの底上げを目指しています。

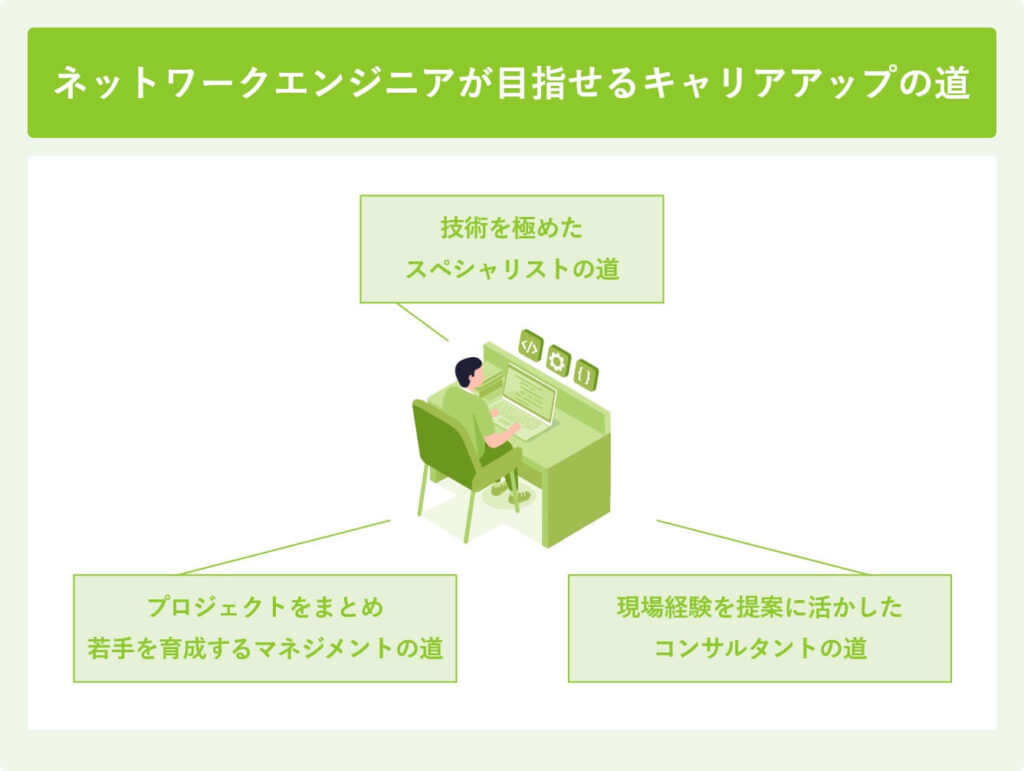

ネットワークエンジニアは学び続けることでどこまでも成長し、ステップアップできるところが魅力だと思います。

新しかった技術がいつしか当たり前になり、また次なる技術が出てくる。そういう変化の目まぐるしい業界だからこそ、これまで一度も飽きることはなく、嫌になることもなく、楽しく仕事を続けてくることができました。そんなネットワークエンジニアの仕事は、自分にとって天職だと思っています。

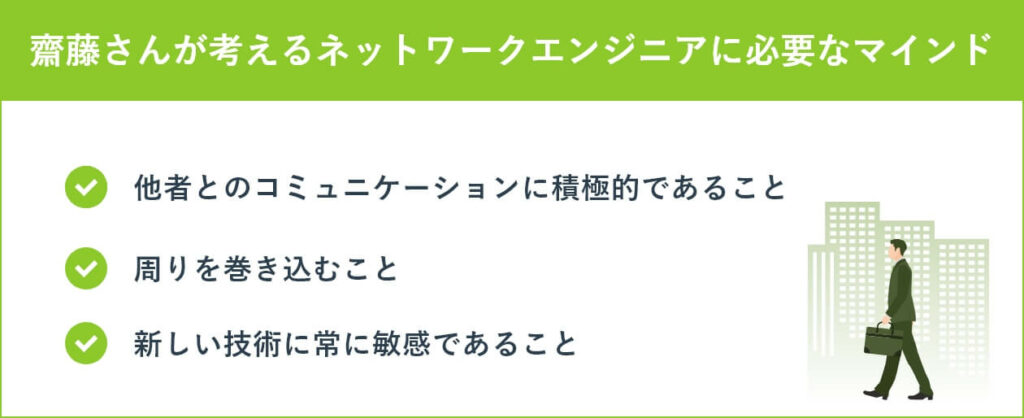

ネットワークエンジニアとしてのキャリアを歩み始めてから今年(2023年)で16年目。これまでにいろいろな案件に携わりながら成功も失敗も経験してきましたが、そのなかで感じている「ネットワークエンジニアに求められるマインド」は大きく3つあると感じています。

まず、他者とのコミュニケーションに積極的であること。エンジニアと聞いて、1人で黙々と作業をするようなイメージをもつ人もいるでしょう。しかし、実際の現場では、顧客やSIer、社員など、プロジェクトにかかわる多くの人と案件を進めていきます。そのため、オープンマインドで他者とコミュニケーションをとっていく人は成長のスピードも早いですね。

2つめは、周りを巻き込む力。コミュニケーション能力にも関係しますが、現場ではどれだけキャリアを重ねたとしても、自分が知らないことや課題と必ず直面します。当然自分自身が学ぶ姿勢も大切ですが、それだけだと行き詰まり、一人では解決できない場面が必ず訪れます。

そんなときは抱え込まず、メーカーに問い合わせたり、有識者に質問したりすることがプロジェクトの円滑な進行につながります。一人で抱え込まずに周りを巻き込んで解決していく力がとても重要だと思っています。

最後は、新しい技術に常に敏感であること。AI、クラウド、仮想化など、ITインフラでは日進月歩で新たな技術が生まれています。資格取得のように基礎知識を底上げすることも重要です。

ただそれだけでなく、専門書や信頼できるウェブメディアを購読したり、幕張メッセなどで開催される展示会に参加したりすることで最新のテクノロジーをキャッチアップするようにしています。最新の知識を常に持っておくことで、顧客への提案の幅も広がりますね。

ネットワークエンジニアは、ネットワークの知識だけでは生き残れないと考えています。エンジニア業界全体で人材不足が叫ばれ、今後も深刻化が予測されています。ますますネットワークエンジニアの需要が高まることは明らかですが、同時にこれまで以上に幅広い知識が求められるようになっていくでしょう。

特に期待されるのが、クラウドやセキュリティ領域の技術だと思います。最近では業務自動化のために複数のクラウドシステムを組み合わせて使うなど、企業のシステム構造は複雑化し、それと同時に攻撃者が狙う“隙”も増えています。

企業が安全にクラウドを利用できる環境を構築することに加え、情報処理安全確保支援士のようなセキュリティの技術の必要性も増していくはずです。ここができるネットワークエンジニアを目指してほしいですね。

セキュリティはネットワークと切っても切れない密接な関係にあるので、ネットワークエンジニアは挑戦しやすく、周囲からも期待される領域です。だからこそ、ネットワークエンジニアから挑戦して、そこから可能性を広げていくことは正当な流れだと思います。

私は基本的にポジティブな性格で嫌なことはすぐに忘れてしまうので、エンジニアのキャリアで辛かったことはあまり覚えていません。

そんな自分でも壁にぶつかったのが、コクー入社後にマネジメントを任されたときです。29名のメンバーを部下に抱え、一人ひとりの相談に乗ったり、技術的な課題に対してアドバイスをしたり、ときには案件でトラブルが発生した際、マネージャーとして矢面に立ったり。

さまざまなな問題に対して、最善の対応ができているのだろうかと自問自答を繰り返し、今でも頭を悩ませる毎日です。私も、自分の新人時代を支えてくれた上司のように、若手が安心して働き、可能性を存分に伸ばせる環境を整えていきたいです。

これから先のキャリアについて、エンジニアとしての技術力を極めてエキスパートになる人もいますが、私は現場の経験とマネジメントの経験を活かし、コンサルティングの道に進みたいと考えています。そのために新しく磨くべきは、会話力と人脈。人とかかわることがもともと好きなので、自分の個性を発揮して顧客の課題に的確な提案ができるコンサルを目指します。

ネットワークエンジニアの仕事は、設計通りに構築したネットワークが動いたときの達成感が大きく、それが企業の経営活動の基盤になるという社会貢献の面でもやりがいも感じられます。顧客の高い要求や短納期の要望に応えなければならない場合など、ITインフラにかかわることは影響範囲が大きいからこそ大変なこともありますが、そんな時、私は若手時代にある先輩から掛けてもらった「苦しいことがあっても一生続くわけではない」という言葉を思い出します。

とてもシンプルなメッセージですが、失敗した自分を責めて卑屈になってしまいそうなとき、気持ちを前向きにさせてくれました。これからネットワークエンジニアを目指す人も、この言葉を胸に、諦めることなく挑戦を続けてほしいです。

そして、周りを巻き込み、ときには相談できる環境を自分自身で作っておきましょう。そうすれば必ず道は開けると思います。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04