CCNAの合格点は? 試験改定後の傾向や勉強方法を解説

2022.04.27

INTERVIEW 特別インタビュー

特別インタビュー

Kenji Furuya ・1960年東京生まれ。1984年に大学の経済学部を卒業後、テクノ・ソフトウェアサービスに入社しエンジニアとしてのキャリアを歩み始める。1987年にアルゴ21へ転職。開発エンジニアとして経験を積む。その働きぶりを見込まれ、当時の上司が独立起業する際に誘われ創業メンバーとして1990年にディーアンドエーコンサルティングに参画。2008年からは2代目の社長を務める

エンジニアの仕事に特別な能力や才能は必要ありません。文系を学んできたからエンジニアに向いていないという発想も違います。実際に私も大学は経済学部でしたが、就職に当たって「これからはコンピューターの役割が増すのは間違いないから、エンジニアの仕事を目指そう」と考え、一歩踏み出したのが最初です。そんな私でも何とかここまでやって来られました。

そもそも私が大学生だった1980年代前半は、まだパソコンさえ普及する前のことで、汎用機と呼ばれる大型コンピューターがようやくビジネスで活躍し始めた頃です。ですからコンピューターとは馴染みはないのが当たり前でした。

私は学生時代にたまたまポケットコンピューターを人から譲り受けたので、それをいじっているうちに関心が高まった面はあると思います。とはいえ当時のポケットコンピューターは少し性能が良い電卓といったレベルで、おもちゃのコンピューターでした。

それでも自分で本を買ってきて参考にしながら、おもちゃのコンピューターでプログラミングの真似事をしたりしましたので、コンピューターをいじるという点ではエンジニアの適性があったのかもしれません。

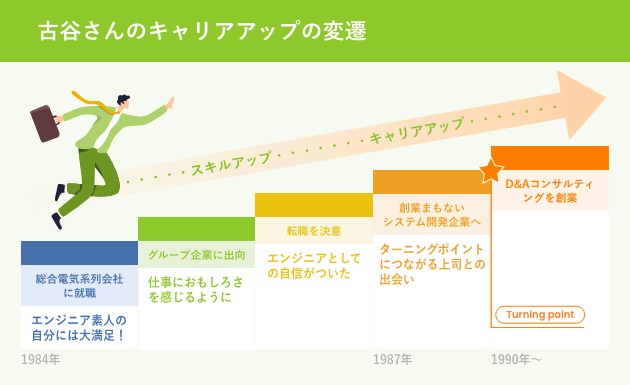

新卒の就活ではコンピューター関連の仕事に就ける会社を探しましたが、大手企業には就職できず、従業員100名ほどのシステム系企業に就職しました。当時のこの種の企業としては実績もあり、大手総合電機メーカーの系列という点が就職の決め手でした。エンジニアとしてド素人だった自分のキャリアの第一歩目としては満足すべき会社だったと思います。

この会社では主にコンピューターメーカーのグループ企業に出向。仕事はCOBOL言語そのものの保守でした。初めのうちは、自分の仕事の意味も意義も良く理解できていませんでしたが、続けていくうちに面白さを感じるようになっていきました。

3年ほど経験を積み、それまで以上にやりがいを感じるようになり、知識が増えスキルも上達し「これならエンジニアとしてやっていけそうだ」と技術面の自信も付きました。それで仕事の範囲を広げるために転職を決意。創業からまだ数年のシステム開発企業に転職し、生命保険会社のシステム開発や保守の仕事を経験しました。

この会社で人生のターニングポイントにつながる上司と出会いました。この上司が独立して起業したのがD&Aコンサルティングです。「独立して新会社を立ち上げるので手伝ってほしい」と誘われ、この創業者と新会社に人生を委ねる決断を下したわけです。

起業したばかりの小さな会社だったにもかかわらず、創業者がそれまでに培ってきた信用と信頼のおかげで、大手証券会社のオンラインシステム導入支援を請け負ったり、大手通信会社の顧客管理システムや資材管理システムを受注。私も最初から全力で仕事にぶつかっていく毎日でした。

仕事は常にきつい内容でした。プロジェクトの規模に比べて要員が十分ではなく、スケジュールは押しているのに途中で要件が変わるなど、問題が後から後から追いかけてくる状態でした。

しかし会社にとって重要な多くの案件に、開発エンジニアとして携われたことは自分の財産になりました。要件の分析から始まり顧客との定義内容の検討、基本設計、具体的な機能の内容の詰めと、そのためのプログラム作りまでを手掛け、テストを終えてリリースとなればひと段落です。

顧客企業の担当者と、より良いものを作るために議論を交わし、自社のメンバーと試行錯誤しながらゴールを目指す仕事のあり方にも充実感を感じました。1人では決して成し得ない仕事を、顧客、同僚、上司など、皆の力を合わせて成し遂げる。そんなエンジニアの仕事のあり方も自分に向いていたのでしょう。エンジニアの仕事が好きなのです。

1日のうちで仕事をしている時間の割合は高く、人生の多くを仕事に割くのですから、好きな仕事に就くことが自分の幸せにつながると思います。好きならば仕事は楽しいし、仕事のための勉強も苦になりません。好きならばこそ、仕事に大きな力を発揮できるのだと思います。

エンジニアとしての一番の魅力はプロジェクトを仕上げたときの何物にも替え難い達成感です。まずはシステムをリリースした段階で安堵感と充実感を感じます。ただしその後も仕事が継続するのが一般的で、システムが安定して通常運転をするまでには、さらに半年から1年かかります。この通常運転期にはいると、本当の手離れとなる達成感を再び得られます。

ただし満足できる達成感を得るためには、困難があっても投げ出さない粘り強さと、自分の全力を費やして仕事に臨む姿勢が欠かせません。傍観者的な立場で他人事のように仕事にかかわっても達成感は得られないからです。また「やらされている感」があっては、仕事の難易度が上がるにつれて苦しさを感じるだけです。

エンジニアとしてのキャリアは、望めば多くの若者に道が開かれています。文系だからといった遠慮は無用だと先ほども説明しました。そのうえで、あえて適性を挙げるなら物事にこだわる執着心がある人は、とくに向いていると感じます。

仕事でもプライベートでも「なぜ?」「どうして?」とこだわる気持ちが強いほど、知識が身に付くし能力が伸びていく可能性が高くなります。

また周りを巻き込む力と、周りに巻き込まれる力の両方がある人はエンジニアの仕事で長続きします。言葉を変えれば周りと上手にコミュニケーションを取れることが重要。自分からの要望や期待を相手に伝えて巻き込み、自分への要望を相手から汲み取って自ら巻き込まれる。その両方ができればエンジニアの適性ありです。

もう一つ加えれば、エンジニアやエンジニアを取り巻く人たちの多くは論理的な思考を仲間や仕事相手に求めるということ。情緒的な曖昧さで物事を説明しても受け入れてもらえません。逆に論理的で筋の通った説明をすれば分かってもらえます。たとえばプロジェクトの進行が遅れたとしても、原因と理由をきちんと示してやむを得ない事情であることを論理的に説明すれば納得してくれます。

エンジニアの仕事の将来性について、たとえばロボット技術に置き換わる部分があるとの見方もありますが、そもそも前提として自動化技術に携わるエンジニアが必要だし不足しています。AIについても同様です。分析作業がAIに置き換わる部分があっても人間の分析力が欠かせない部分も多く、むしろAI分析に関わる開発エンジニアの存在感は増すでしょう。

ネットワークエンジニアに関してもクラウド化の影響が指摘されますが、実機のネットワークをつなぐ仕事も、クラウドを用いたネットワーク連携も、ベースとなる考え方は同じですし必要な知識も全くの別物というわけではありません。

また実機を使ったネットワークとクラウド型のネットワークは、構築の仕事であれ運用の仕事であれ、仕事の発生量は現状でほぼ半々という状況です。つまり実機を扱うネットワークエンジニアがいなければ世の中のビジネスの多くが回らないのが現在の世の中です。

もちろん将来的にはクラウド型が増加すると思われますから、たとえばD&Aコンサルティングの場合は、自社のネットワークエンジニアに対して新技術を習得するための教育機会の提供を段階的に強化していく方針です。また業界の志ある企業は同様の方針を打ち出しているはずです。

社名のD&Aは、Dream & Adventureの頭文字です。夢と冒険。ですから「夢の無い者はD&Aへ来て一緒に挑戦しよう」と伝えたいと思います。エンジニアとは基本的に、技術によって人を幸せにする仕事です。人を幸せにできれば、それが自分にとっても最高の幸せとなって跳ね返りますし、結果的には金銭的に得るものも大きくなります。

D&Aコンサルティングがネットワークエンジニアとして採用した人材には、プロジェクトリーダーを目指してもらいます。直接、顧客に相対してシステムの要件や定義をまとめ、プロジェクトの進行を管理し、なおかつ売り上げにも目を配る。そんなポジションです。

エンジニアとしてキャリアを築いて行きたいのであれば、プロジェクトの立ち上げから関われる広範囲な知識と技術を持ったフルスタックエンジニアを目指してほしいと思います。

同時にチームをまとめリーダーシップを発揮できるネットワークエンジニアでもあってほしいと願っています。そのために技術的な知識や経験だけでなくコミュニケーション能力も求めますが、良好なコミュニケーションには環境要因も重要ですから、その部分は会社の責任として環境づくりに力を入れています。

私自身、エンジニアのド素人としてスタートし経営者になるまでキャリアを積み上げ冒険を続けてくることができました。エンジニアの世界には多くの夢と冒険を実現する余地がまだまだたくさんあります。それをつかむために一歩踏み出してみてください。

2022.04.27

2022.01.24

2022.01.12

2020.09.09

2020.07.03

2020.06.19

2020.06.11

2020.06.04